Olá, caro(a) aluno(a). Tenho um instigante convite a fazer! Vamos mergulhar no fantástico mundo da literatura infantil? E que tal mergulhar no fascinante universo da literatura juvenil? Atualmente, tanto a literatura infantil quanto a literatura juvenil são importantes partes do sistema literário brasileiro. Nesse sentido, importa destacar que há autores consagrados e premiados que se dedicam a escrever obras para o público infantil e adolescente. Além disso, existem obras de inestimável valor literário, as quais representam o universo da criança e o mundo do jovem. Esta combinação é fundamental para a formação de leitores, um tópico que deve ser sempre discutido por professores(as) comprometidos(as) com a educação transformadora. Por isso, o convite feito é imperdível. Vamos lá?

Neste material, aprenderemos a origem da literatura infantil e a origem da literatura juvenil, ou seja, descobriremos e entenderemos as gêneses dessas literaturas, as quais estão atreladas ao próprio surgimento do conceito de infância e de adolescência. Além do mais, conheceremos o desenvolvimento de ambas em território brasileiro: autores, temas e formas que as obras literárias infantis e juvenis adquiriram e, assim, conheceremos as obras de autores fundamentais, como Monteiro Lobato, Cecília Meireles, Lygia Bojunga, Ruth Rocha, Ana Maria Machado, Bartolomeu Campos Queirós, Pedro Bandeira, dentre outros importantes nomes.

Caro(a) aluno(a), antes de iniciarmos a nossa caminhada de conhecimento acerca da literatura infantil, você precisa responder à seguinte questão: o que é literatura infantil? Provavelmente, você responderá: é a literatura produzida para crianças; e você estará certo. Porém essa definição é, ainda. insuficiente para entender a sua complexidade. Para Coelho (2000, p. 27), “a Literatura infantil é, antes de tudo, literatura, ou melhor, é arte: fenômeno de criatividade que representa o Mundo, o Homem, a Vida, através da palavra. Funde os sonhos e a vida prática; o imaginário e o real; os ideais e sua possível/impossível realização”. Isto é, o fundamental é que o texto literário permita múltiplas interpretações. Este é, sim, um texto que inclui e fascina as crianças, mas, além disso, é literatura, um texto ficcional, o qual possibilita o protagonismo do leitor.

Em uma abordagem contemporânea, a literatura infantil é a literatura, também, para crianças, ou seja, pode ser lida e compreendida por leitores de todas as faixas etárias. Contudo, esta possui elementos de adequação que a tornam compreensíveis e atrativas, principalmente, para o público infantil. Assim, são possíveis dois planos de leitura: a leitura feita por quem tem um maior repertório de leitura e a leitura possível para um ser que está iniciando a sua formação leitora, ou seja, a própria criança.

Em relação aos elementos de adequação ou ao endereçamento necessário para que a criança consuma e goste de uma obra literária, Cademartori (2010, p. 16) afirma que a “literatura infantil se caracteriza pela forma de endereçamento dos textos ao leitor”. Nessa perspectiva, é preciso levar em conta a idade desse leitor, pois toda a obra é pensada de tal forma, a fim de alcançar esse leitor.

A criança, ao ler, entenderá e será transposta para um mundo ficcional. Dessa forma, os elementos que irão compor/constituir tal obra deverão estar de acordo com as competências de leitura de cada faixa etária. Contudo este é um equilíbrio tênue, pois não basta apenas pensar na capacidade e competência de leitura da criança, mas também é preciso não imbecilizar, ou seja, não se pode considerar a criança como alguém que não sabe, alguém incapaz, mas sim como alguém que está descobrindo a palavra, o mundo e as estruturas narrativas. Enfim, a literatura infantil de qualidade precisa respeitar a potencialidade do leitor infantil.

Nessa perspectiva, os estudos críticos sobre literatura infantil são fundamentais. Isso porque é imprescindível avaliar as obras literárias e criar parâmetros para avaliar a qualidade literárias das obras. Uma vez que já temos clareza a respeito do que é a literatura infantil, vamos responder a seguinte pergunta: como ela surgiu?

Caro(a) aluno(a), somente podemos falar em literatura voltada para crianças numa sociedade que reconheça a existência da infância, certo? No contexto ocidental, só é possível falar de criança e infância a partir do século XVIII, após um processo de consolidação do conceito de família, ascensão da burguesia e surgimento das escolas. Antes disso, as crianças eram consideradas adultos em miniatura, isto é, não eram vistas como seres humanos em formação. Observe o que o historiador Darnton fala sobre a infância na Idade Média.

As crianças se tornavam observadoras participantes das atividades sexuais de seus pais. Ninguém pensava nelas como criaturas inocentes, nem na própria infância como uma fase diferente da vida, claramente distinta da adolescência, da juventude e da fase adulta por estilos especiais de vestir e de comportar (DARNTON, 1986, p. 47).

Nos séculos XVI, XVII e XVIII, a Europa e o mundo ocidental passaram a sofrer grandes mudanças sociais, políticas e econômicas. Uma das mais importantes foi o surgimento da burguesia, uma classe social a qual exigia que seus filhos fossem alfabetizados e tivessem acesso a bens culturais, o que, antes disso, era reservado apenas para a nobreza e para os filhos de reis. Também, o início dos estudos da pedagogia e da psicologia, além do surgimento de escolas e da família enquanto instituição social, fez com que a infância passasse a ser valorizada como uma fase importante do desenvolvimento humano.

Segundo Zilberman (1985), essa nova valorização da criança provocou, também, a mudança da forma da família organizar-se enquanto instituição, isto é, pais passaram a ter mais controle sobre seus filhos. Isso teve, como consequência, uma preocupação com o que as crianças aprendiam e sobre como poderiam desenvolver as suas emoções. Para suprir essas necessidades, a escola é reinventada e a literatura infantil é criada.

A partir do exposto por Zilberman (1985), podemos refletir sobre algo muito importante para a compreensão a respeito da literatura infantil: sua relação com uma tendência a ensinar. Desde o princípio, sempre houve a relação da literatura infantil com um princípio pedagógico, isto é, a ideia de que a literatura para crianças sempre deveria vir acompanhada de uma moral, de algo para ensinar. Um dos mais importantes teóricos brasileiros da literatura infantil, Edmir Perrotti, descreve essa propriedade como “função utilitária”, pois, quando a literatura tem uma função de utilização, esta é trabalhada como um pretexto, como um meio para atingir algo.

Esse uso da literatura infantil como recurso para estudar algo está alicerçado com o inadequado conceito de que o adulto é mais inteligente, mais preparado e será superior à criança. Edmir Perrotti (1985), estudioso de literatura, aponta que essa caracterização da criança como alguém incompleto, alguém que precisa mudar e crescer, acaba deixando implícito um conceito de que o único ser completo será o ser humano adulto. Na verdade, sabemos que ninguém é totalmente completo, já que aprendemos e evoluímos ao longo de toda vida. Mesmo com 80 ou 90 anos, somos capazes de aprender. Por isso, a criança deve ser respeitada como um ser inteiro, como um ser em constante em evolução, e jamais como alguém inferior, pelo simples fato de ser criança. Para Perrotti, o grande problema de a criança ser considerada um ser incompleto é o fato de que, se esta é imperfeita e precisa ser lapidada e ensinada, a lapidação será efetiva por critérios e procedimentos estabelecidos por um adulto.

Retomando, caro(a) aluno(a), há uma visão da criança como ser incompleto, como alguém que precisa ser sempre direcionado. É preciso levar em conta que, nesse caso, temos um problema: se um texto literário preocupa-se apenas com uma moral, com um desenvolvimento e não representa o mundo da criança, teremos uma obra infantil que poderá não ser literatura ou, até mesmo, representar um exemplo ruim de literatura infantil.

Apesar do uso da literatura infantil na escola, temos de ter em mente que a literatura precisa ser livre, ou seja, o aluno deve ter liberdade para a construção dos sentidos, a fim de ampliar o seu campo simbólico e, sobretudo, a sua imaginação.

Caro(a) aluno(a), é preciso considerar que observamos uma dualidade na literatura infantil. Segundo Zilberman e Cadermatori (2016), há duas formas narrativas na literatura infantil. Uma delas está comprometida em um processo, chamado, pelas autoras, como dominação: uma literatura infantil que não se compromete enquanto obra de arte; sua centralidade está em apenas usar da linguagem literária com o objetivo de ensinar e doutrinar o leitor. Por exemplo, a criança lerá a história e aprenderá a ser comportada. Nesse caso, a literatura será um pretexto para ensinar o bom comportamento. Assim, são obras que terão um caráter educativo, pedagógico, moralizante, a partir da transmissão de normas e regras.

A outra forma ocorre quando a literatura infantil apresenta preocupações estéticas: há um cuidado com a escolha de palavras, imagens e ilustrações, bem como há a busca em perceber a criança como um ser completo, em constante evolução. Para Zilberman e Cadermatori (2016), estas serão histórias que permitirão a ordenação de experiências, existenciais, uma vez que a criança compreenderá o funcionamento do mundo, fará as próprias interpretações, além de que expandirá o seu conhecimento linguístico. Recapitulando, caro(a) aluno(a), no sistema literário brasileiro infantil, poderão existir obras que terão um caráter meramente educativo, sem a preocupação com a linguagem, com a ilustração, com a construção de uma história atraente e que respeite o seu mundo da criança. Justamente, enquanto educadores, precisamos ficar atentos e selecionar obras que tenham características literárias não apenas moralizantes.

A literatura infantil de qualidade até pode trazer ensinamentos e reflexões, ou seja, pode, sim, ter aspectos de cunho utilitário, mas a sua centralidade deve estar no sentido literário. Dessa forma, a construção de um universo ficcional presente na obra literária deverá respeitar o mundo da criança, além de possuir elementos de adequação, os quais criarão sentidos coerentes para um leitor em formação, de acordo com sua faixa etária. Sendo assim, a literatura infantil pode ter uma relação com ensinamentos e lições, mas será a literariedade que apontará a qualidade e a permanência da obra enquanto objeto estético.

No quadro a seguir, apresentamos definições do autor Edmir Perrotti sobre as funções utilitária e literária presentes na literatura infantil. As definições do autor pautaram, desde então, as discussões sobre a qualidade da literatura infantil no Brasil. Para entender melhor, observe o quadro a seguir.

Quadro 1.1 - Diferenças entre função utilitária e função literária

Fonte: Adaptado de Perrotti (1985).

O quadro apresenta algumas generalizações, uma vez que nem todas as obras podem ser avaliadas de forma tão dicotômica, ou seja, classificadas em APENAS utilitárias ou APENAS literárias. Entretanto compreender as definições de Perrotti (1985) ajuda-nos a entender os critérios que passaram a vigorar pela crítica e teoria da literatura infantil a partir dos anos 80 e de como uma literatura apenas moralizante e utilitária passou a ser combatida e uma literatura emancipadora passou a ser valorizada.

Agora que já sabemos a relação da gênese da literatura infantil com as características contemporâneas, vamos entender a sua evolução no mundo ocidental.

Quando, na Europa, o conceito de criança passou a ser concebido e houve a necessidade de criar histórias específicas para esse público, as primeiras utilizadas foram aquelas que, hoje, são conhecidas como “contos de fada”. Porém, caro(a) aluno(a), esses contos, originalmente, não eram histórias infantis, pois eram histórias de toda uma aldeia, como histórias folclóricas e populares, contadas de geração para geração, ao redor de fogueiras. Além disso, não eram para crianças, porque eram para toda gente. Assim, essa era uma maneira muito peculiar e funcional de perpetuar histórias. Nesse sentido, os contos de fada nada mais são do que versões e adaptações desses primeiros contos populares.

Sob esse aspecto, as autoras Marisa Lajolo e Regina Zilberman explicam como as publicações para crianças, na Europa, foram iniciadas.

As primeiras obras publicadas visando ao público infantil apareceram no mercado livreiro na primeira metade do século XVIII. Antes disto, apenas durante o classicismo francês, no século XVII, foram escritas histórias que vieram a ser englobadas como literatura também apropriada à infância: as Fábulas, de La Fontaine, editadas entre 1668 e 1694, As aventuras de Telêmaco, de Fénelon, lançadas postumamente, em 1717, e os Contos da Mamãe Gansa, cujo título original era Histórias ou narrativas do tempo passado com moralidades, que Charles Perrault publicou em 1697. Mas este livro passou por uma situação curiosa que explicita o caráter ambivalente do gênero nos seus inícios. Charles Perrault, então já uma figura importante nos meios intelectuais franceses, atribui a autoria da obra a seu filho mais moço, o adolescente Pierre Darmancourt; e dedica-a ao delfim da França, país que, tendo um rei ainda criança, é governado por um príncipe regente (LAJOLO; ZILBERMAN, 2007, p. 23).

A citação aponta que o francês Charles Perrault foi o primeiro a recolher e adaptar os contos populares. Desse modo, perceba que, desde aquela época, havia o preconceito em relação à literatura infantil, uma vez que esse tipo de leitura era visto como algo menor, tanto que o renomado autor francês não assinou as adaptações; fez com que o seu filho assinasse a autoria. Isso prova que, desde o princípio, a literatura infantil estava às margens da literatura que era realmente valorizada, já que o autor, já famoso na época, não queria ficar atrelado à produção para crianças, por não ser tão respeitável. Em suma, as fábulas e os contos populares foram as primeiras histórias endereçadas às crianças, por isso tinham elementos de adequação: animais falantes, seres mágicos e “o fantástico”, que era um elemento capaz de provocar muito encantamento no leitor infantil.

Segundo Araújo e Dagostini (2011), podemos perceber uma evolução acerca das leituras feitas das narrativas de Perrault, uma vez que, inspirados nos contos populares, estas passaram a ser os meios de transmissão de valores e ensinamentos da França de Luís XIV. Em seguida, passaram a ter aceitação em toda a Europa. Ademais, os contos do autor francês têm características nacionalistas e, assim, passam a ter um compromisso com o ato de civilizar e doutrinar crianças de acordo com os padrões vigentes e dominantes daquele momento histórico. Caro(a) aluno(a), a moral e a lição dos contos de fada valorizavam valores e concepções desejadas pela classe dominante.

Assim, contos como Chapeuzinho Vermelho e Branca de Neve têm interpretações convergentes com essa realidade. Sobre isso, é interessante observar a opinião de Cademartori (2010), que aponta que o trabalho de Perrault é o de um verdadeiro e bem-sucedido adaptador. Ele parte de um tema e de um motivo popular, bem como acrescenta detalhes que vão atingir e agradar a classe dominante da França, que é a burguesia. Assim, os elementos moralizantes dos contos de fada têm relação com os interesses pedagógicos burgueses, e não como o povo que criou e contou as histórias, originalmente.

Em relação a essa discussão, Lajolo e Zilberman (2007) apontam que Perrault é importante, por ser o responsável pelo primeiro grande impulso de literatura infantil. Sua obra suscitou a busca de outros textos, por exemplo, as fábulas de Fénelon e de La Fontaine. Assim, a partir de Perrault, os contos de fada passaram a ser fundamentais para a literatura infantil e todas as produções passaram a ter esse referencial como modelo. Em suma, caro(a) aluno(a), Perrault fez esse importante trabalho de adaptador na França.

Vamos, então, conhecer uma versão dos contos de fada de sua autoria. Perceba que é a versão original do Perrault. Podem existir algumas diferenças, em relação ao conto Chapeuzinho Vermelho, o qual você pode conhecer.

A história que acabamos de ler é a versão inicial de um clássico, que recebeu inúmeras versões, não é verdade? Perceba que, na versão de Perrault, não há a figura de um caçador; não há, também, um fim feliz. Além disso, há marcas muito fortes de violência.

Por outro lado, há, sim, a presença de uma moral muito explícita, que aponta a emergência e a importância de as meninas se afastarem do “lobo mau” da vida real, ou seja, há uma função utilitária. Porém perceba que, mesmo com função utilitária, a história possui uma função literária: o uso do fantástico, pela forma que a linguagem vai criando suspense. Assim, o que fez com que essa história ficasse marcada no imaginário ocidental não foi sua função utilitária, mas sim a sua função literária.

Por conseguinte, o processo de adaptar histórias, iniciado por Perrault, continuou e, assim, um século mais tarde, na Alemanha, tal tarefa foi feita pelos irmãos Grimm. Sob esse aspecto, observe a citação de Ceccantini (2012, p. 31).

Trata-se da obra Os Contos de Grimm, de autoria dos dois irmãos filólogos, de nacionalidade alemã, Jacob (17851863) e Wilhelm (1786-1859) Grimm. A primeira edição da obra veio a público em 1812, seguida de sucessivas edições ampliadas até 1822, data a partir da qual a coletânea passou a apresentar aos leitores versões de mais de 200 contos recolhidos pelos pesquisadores em variadas fontes. Em relação ao trabalho pioneiro de Perrault, essa obra mostra, para o caso da comparação entre os mesmos contos inseridos em uma e outra obra, que os Irmãos Grimm oferecem a seus leitores uma versão mais “suavizada” das histórias, sendo atenuados aspectos ligados ao erotismo e à violência presentes nas matrizes orais.

Os Irmãos Grimm ampliaram a gama de adaptações, sendo assim, suas versões dos contos de fada continuam com uma moral, entretanto atenuam a violência e tornam a linguagem mais próxima das crianças. Observe a versão dos autores para o conto da Chapeuzinho Vermelho.

Então, caro(a) aluno(a), consegue perceber as transformações operadas nos contos de fada? As diferenças entre a primeira e a segunda versão? O que as versões apresentam de diferente? É possível ver que a segunda versão é mais branda e menos violenta? Tanto em Perrault quanto nos Grimm, podemos notar a transformação dos contos da oralidade para o seu formato escrito. Para isso, foi preciso suprimir temas pesados, como a morte, a violência e, sobretudo, o desfecho cruel e infeliz, bem como o final foi substituído e, na segunda versão, Chapeuzinho e Vovó são salvas.

Porém, antes de prosseguir, é importante refletirmos sobre a importância dos contos de fada. A tradição de contos de fada, na literatura infantil, iniciou com a obra de Perrault e dos irmãos Grimm, continuando até os dias de hoje. Por isso, é comum relacionarmos sempre a literatura para crianças com o universo mágico dos contos de fada.

As características literárias dos contos de fada mostram-se muito importantes na construção da personalidade e na compreensão do mundo das crianças. Por isso, mesmo nos dias de hoje, é fundamental contar histórias para crianças e, assim, enriquecer o seu repertório de imaginação e simbolismo. Para finalizar, vamos ler uma citação de Bruno Bettelheim (2007), importante psicanalista que estudou os contos de fada.

Enquanto diverte a criança, o conto de fadas a esclarece sobre si mesma, e favorece seu desenvolvimento de sua personalidade. Oferece significado em tantos níveis diferentes, e enriquece a existência da criança de tantos modos que nenhum livro pode fazer justiça à multidão e diversidade de contribuições que esses contos dão à vida da criança (BETTELHEIM, 2007, p. 20).

Isso acontece, caro(a) aluno(a), devido à importância da literatura de ajudar o ser humano a compreender melhor a si mesmo. Estudos da psicanálise, como aqueles empreendidos pelo autor citado, apontam que histórias, como os contos de fada, contribuem para a integração do ego e da simbolização. Outras propriedades positivas desses contos são o fato de que, por meio deles, as crianças conseguem entender e conhecer outras culturas, bem como aprendem a ter concentração e estabelecem contato com a fruição - o prazer literário.

Uma vez que apontamos a importância dos contos de fada, vamos continuar abordando a evolução das narrativas para crianças. A partir do impulso inicial dessas narrativas encantadas e inspiradas na tradição oral, aos poucos, foi surgindo, na Europa, uma literatura autoral, ou seja, menos fundamentada em contos orais e adaptações de histórias que já existiam e mais voltada à criação criativa, isto é, histórias inventadas.

Um grande autor e iniciador foi Hans Christian Andersen, nascido em 1805, na Dinamarca, que foi autor de grandes clássicos, como O Patinho Feio, A Pequena Sereia, dentre outros. A obra do autor é um marco, pois, ao escrever histórias para seus próprios filhos, criava narrativas com elementos de adequação, com o potencial de encantar os pequenos leitores. Além disso, algumas de suas históricas foram inspiradas nos contos e lendas nórdicas, contudo, sua maioria foi inventada e caracterizada por meio de grande imaginação, humor e sensibilidade. Andersen teve o privilégio de ser reconhecido em vida como um grande autor, tornando-se um dos autores clássicos da literatura infantil. Por isso, o dia mundial da literatura infantil é 2 de abril, dia de seu nascimento. Sugerimos que busque e procure, na internet e em bibliotecas, a obra do autor.

Caro(a) aluno(a), citamos Andersen e suas obras pois, a partir destas, os contos com histórias mais realistas, voltadas para os pequenos, aos poucos, começaram a aparecer em maior quantidade na literatura para crianças. Diante disso, tivemos um panorama a respeito da formação da literatura infantil no contexto ocidental. Vamos, agora, entender melhor como isso aconteceu em território brasileiro?

A origem da literatura infantil ajuda-nos a compreender uma série de questões observadas até os dias de hoje: a presença de um discurso moralizante e didático nas obras infantis. Em relação à evolução e ao início da literatura infantil, analise as alternativas a seguir.

I - Há uma relação do início da literatura infantil com os contos de fada, pois foram os primeiros textos direcionados para crianças. Foram histórias orais adaptadas por autores, prezando fidelidade extrema ao relato inicial, mesmo que houvesse violência e conteúdo sexual.

II - Os autores considerados os precursores da literatura Infantil são Perrault e os Irmãos Grimm, que fizeram este trabalho de colher histórias do povo e transformá-las e adaptá-las em histórias atraentes para crianças, o que conhecemos, hoje, como contos de fada.

III - Um nome importante da Literatura Infantil é Hans Christian Andersen, pois, a partir dele, existiram histórias autorais, ou seja, narrativas para crianças criadas de forma original, sem a necessidade de adaptar uma história colhida na oralidade.

IV - No mundo contemporâneo, os contos de fada são desaconselhados para crianças, já que são textos que fizeram sentido no passado e que, hoje, não são mais atrativos e interessantes para as crianças.

Assinale a alternativa que aponta quais assertivas são verdadeiras.

Afirmativas I e II.

Incorreta. Os contos de fada que tiveram atenuações, desde o princípio, sobre violência e conteúdo sexual foram modificados. Perrault e os irmaões Grimm criaram adaptações dos contos colhidos do povo. Esse cuidado ao adaptar garante a literariedade das histórias e o endereçamento ao público infantil.

Afirmativas II e III.

Correta. As alternativas reconhecem os méritos devidos aos autores considerados iniciantes da literatura infantil no mundo: Perrault, Irmãos Grimm e Andersen. Cada um possui sua contribuição e estes deram os primeiros nas adaptações dos contos de fada e na consolidação da literatura para crianças, respectivamente.

Afirmativas III e IV.

Incorreta. Os contos de fada mostram-se histórias atemporais e continuam encantando os pequenos, seja nas versões originais, seja em adaptações, modernizações e relações intertextuais. Por essa razão, até hoje, Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve e outros personagens estão no imaginário de todos.

Afirmativas I e IV.

Incorreta. Os contos de fada tiveram atenuações desde o princípio: violência e conteúdo sexual foram modificados. Perrault e os irmãos Grimm criaram adaptações dos contos colhidos do povo. Esse cuidado ao adaptar garante a literariedade das histórias e o endereçamento ao público infantil. Além disso, os contos de fada mostram-se histórias atemporais e continuam encantando os pequenos, seja nas versões originais, seja em adaptações, modernizações e relações intertextuais. Por essa razão, até hoje, Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve e outros personagens estão no imaginário de todos.

Afirmativas II e IV.

Incorreta. Os contos de fada mostram-se histórias atemporais e continuam encantando os pequenos, seja nas versões originais, seja em adaptações, modernizações e relações intertextuais. Por essa razão, até hoje, Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve e outros personagens estão no imaginário de todos.

Caro(a) aluno(a), na seção anterior, conhecemos um pouco sobre a importância e o início da literatura infantil, analisando e refletindo sobre o papel dos contos de fada. Até agora, já elencamos alguns dos principais atributos e funções da literatura infantil.

Desse ponto em diante, trataremos, especificamente, da realidade brasileira: a forma e os meios em que a literatura infantil nasceu e prosperou em nosso país. Vamos lá?

Nos séculos XVIII e XIX, no Brasil, circulavam as adaptações e traduções de livros para infância que existiam na Europa. Eram adaptações das Fábulas, bem como dos contos de Perrault e dos Irmãos Grimm e, posteriormente, adaptações de Andersen. Até o final do século XIX, ainda não existiam autores brasileiros escrevendo para crianças e jovens. Sobre o surgimento da literatura infantil no Brasil, Lajolo e Zilberman (2007) apontam que

a literatura infantil brasileira só veio a surgir muito tempo depois, quase no século XX, muito embora ao longo do Século XIX reponte, registrada aqui e ali, a notícia do aparecimento de uma ou outra obra destinada a crianças. Com a implantação da Imprensa Régia, que inicia, oficialmente em 1808, a atividade editorial no Brasil, começam a publicar-se livros para crianças; a tradução de As aventuras pasmosas do Barão de Munkausen e, em 1818, a coletânea de José Saturnino da Costa Pereira, Leitura para meninos, contendo uma coleção de histórias morais relativas aos defeitos ordinários às idades tenras, e um diálogo sobre geografia, cronologia, história de Portugal e história natural. Mas essas publicações eram esporádicas (a obra que se seguiu a elas só surgiu em 1848, outra edição das Aventuras do Barão de Münchhausen, agora com a chancela da Laemmert) e, portanto, insuficientes para caracterizar uma produção literária brasileira regular para a infância (ZILBERMAN, LAJOLO, 2007, p. 23-24).

A partir da citação acima, podemos elencar, como autores importantes do final do século XIX, Carlos Jansen e Figueiredo Pimentel, os dois responsáveis pela tradução e adaptação de diversas obras. Zilberman (2016, p. 12) aponta que é importante valorizar a literatura desse período, por seu valor histórico. Segundo a autora, “ao incorporar elementos da narrativa de circulação oral, ainda quando mediados pela norma culta, e oriundos da tradição popular, a literatura infantil começa a constituir-se enquanto gênero autônomo com características próprias”, ou seja, a literatura infantil passa a existir no Brasil.

Observe o quadro a seguir, com as características dessa literatura que começava a nascer no Brasil.

Quadro 1.2 - Características da Literatura Infantil do Final do Séc. XIX e início do séc. XX

Fonte: Zilberman (2016, p. 23).

Outros autores importantes do período são Tales de Andrade (1890- 1977), que escreveu Saudade, em 1919, Olavo Bilac (1865-1918), com Contos de Escola de 1884, além de Júlia Lopes de Almeida (1862-1934), que escreveu Contos Infantis, em 1886, dentre outros.

É preciso considerar que a literatura infantil dessa época, apesar do mérito fundador, ou seja, apesar de ser importante, por ter sido a primeira manifestação genuinamente brasileira de uma produção para crianças, é uma literatura que ainda não valoriza a realidade brasileira, não valoriza o olhar e o mundo da criança brasileira, estando fundamentada em um imaginário europeu. Além disso, há uma forte ênfase no ufanismo, em uma função moralizante. Em suma, existe uma função utilitária. Para compreender melhor esse aspecto, vamos ler, juntos, um poema infantil do período, o poema O trabalho, de Olavo Bilac, retirado da obra Poesias Infantis de 1904.

Caro(a) aluno(a), o poema que acabamos de ler encantaria as crianças de hoje? Provavelmente, não, pois, por ter uma função utilitária muito marcada, o poema acaba ficando muito preso ao seu contexto de produção. Mas por qual razão o poema era considerado como infantil para as crianças de sua época? Primeiramente, ele faz parte do livro Poesias Infantis, obra que Bilac fez pensando na escola da época, bem como forma de ensinar às crianças valores morais presentes na época. Além disso, no nível formal, o poema está em redondilha menor, ou seja, cinco sílabas poéticas; esta é uma medida do verso considerada “popular” pela facilidade de memorização. Na obra de Bilac, a redondilha é utilizada nos poemas pensados para crianças. Além disso, na época do poema, na literatura adulta, imperava-se o simbolismo e o parnsianismo. Bilac pertencia ao último e, nesses poemas, usava rimas raras, complexas e tinha citações e reproduções de referências latinas e gregas. O poema que lemos não tem essas características. O seu percurso de sentido propõe um ensinamento e há, inclusive, a inclusão da palavra “infância”, o que fortalece o endereçamento para o público.

Para conhecer mais sobre a poética de Olavo Bilac e de outros autores da Literatura infantil brasileira do início do século XX e final do século XIX, consulte o site a seguir, que apresenta um apanhado de autores e obras desse período. Atualmente, é bastante difícil ter acesso às obras do período citado, por isso, a consulta ao site pode mostrar-se muito útil para conhecer mais o que era considerado Literatura Infantil na época. Consulte o link: https://www.unicamp.br/iel/memoria/Ensaios/LiteraturaInfantil/Poesias%20Infantis/Pi01.htm. Acesso em: 20 jan. 2020.

Para conhecer mais sobre a produção infantil do Brasil no Século XIX, recomendamos a leitura do artigo de Regina Zilberman a seguir. Esse é um estudo e um apanhado sobre algumas das importantes produções para crianças, ambos criados no final do século XIX e no início do século XX. Vale a pena a leitura para agregar esse conhecimento no link: http://ken.pucsp.br/fronteiraz/article/view/29413. Acesso em: 20 jan. 2020.

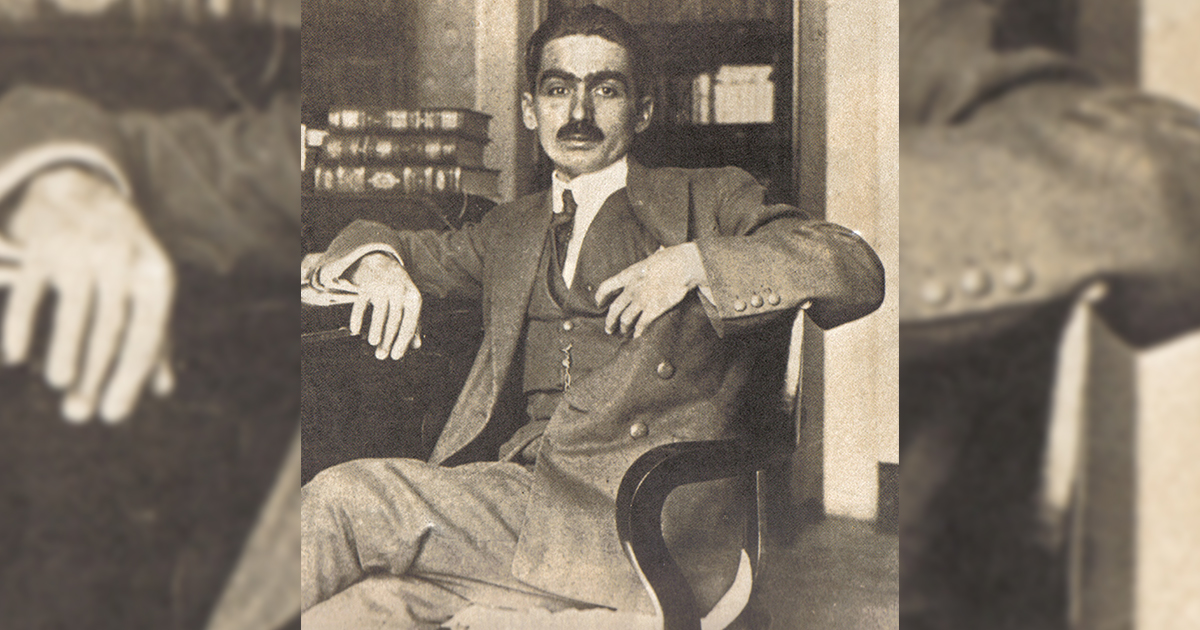

Caro(a) aluno(a), Monteiro Lobato é tão marcante que existe a ideia de que ele foi o escritor que iniciou a literatura infantil no Brasil. Como vimos, ela já existia, pois há registros de escritores dedicando obras para crianças desde o século XIX, por exemplo, os autores Olavo Bilac e Júlia Lopes de Almeida, os quais foram citados na seção anterior. Porém foi com Lobato que a literatura infantil teve um viés emancipador: passou a ter espaço uma literatura que respeitava o leitor infantil, dando-lhe voz e vez para esse público fazer suas próprias interpretações. Além disso, a paisagem brasileira, além das tradições, costumes, lendas e folclore de nosso país foram utilizados como inspiração literária. Por exemplo, o saci-pererê, importante personagem do folclore nacional, é um dos personagens utilizados pelo autor em suas obras. Por isso, Lobato é tão importante, e a sua obra tem um efeito de revolução, como veremos a seguir.

O Dia Nacional da Literatura Infantil, no Brasil, é comemorado em 21 de abril. Você sabe a razão, caro(a) aluno(a)? Se você respondeu que essa foi a data de nascimento de Monteiro Lobato, acertou! Exatamente isso! Sua importância é tamanha que seu nascimento é a data comemorativa da literatura infantil. Você já leu um dos livros de Monteiro Lobato para crianças? Recomendamos! Esta, inclusive, é uma leitura indispensável para entender a literatura infantil do país.

Provavelmente, você conhece e/ou já ouviu falar sobre o Sítio do Pica-Pau Amarelo, de Emília, de Dona Benta, de Visconde de Sabugosa e de outros importantes personagens. Mas você sabe por que a obra de Lobato é tão importante? Para tentar compreender, vamos ler o início da obra Reinações de Narizinho.

Encantador, não é verdade? Não dá vontade de continuar a leitura? A partir do trecho que acabamos de ler, podemos elencar algumas características da obra de Lobato, conforme disposto a seguir.

Ademais, existem outras importantes características que não estão neste trecho.

Os aspectos citados podem ser comprovados na perspectiva das autoras Lajolo e Zilberman (2007) que apontam como uma principal qualidade de lobato a atualização de personagens, sejam eles clássicos dos contos de fadas sejam eles releituras de personagens modernos. Além disso, Lobato atualizava cenários e ideias, como por exemplo, a Segundo Guerra Mundial e ideias de desenvolvimento industrial e emancipação econômica. Lobato permeava as suas histórias com múltiplas referências como tecnologia, história, cinema, quadrinhos. Em relação à literatura infantil, o autor sempre foi à frente do seu tempo. Aguiar (2012) aponta que Monteiro Lobato trouxe o modernismo para a literatura juvenil, fazendo uma revolução na forma com que se escrevia para crianças. Além disso, o autor tinha a preocupação de fazer com que seus livros chegassem às escolas e conquistassem leitores. Nelly Novaes Coelho define lobato da seguinte forma: Frente à realidade brasileira, Lobato foi um batalhador. Nascendo no ocaso do Império, conheceu todas as mutações que fizeram o Brasil de hoje: a Abolição da Escravatura; a implantação da República; a eclosão do Modernismo; o fim da República Velha; a Revolução de 30 e o advento da Era Getuliana; assistiu à queda do Estado Novo, em 1945, e à redemocratização do país, com o General Dutra, em 46. Foi contemporâneo da Guerra Mundial – 39/45; assistiu à explosão da Bomba Atômica em Nagasaki e Hiroshima e ao início da Guerra Fria [...]. A produção e ação de Lobato demonstram as tensões contraditórias que mediam em seu espírito. [...]. Daí, muitas das acusações de “preconceito” que lhe foram feitas (e continuam...) [...]. De qualquer forma, algo é indiscutível: a obra lobatiana (infantil ou adulta) não pode ser desvinculada do momento em que foi construída, sob pena de ser truncada em sua verdadeira significação. Nela estão patentes as ambiguidades e paradoxos que marcaram a realidade brasileira, na primeira metade do século (COELHO, 2000, p. 719-720).

Em suma, a obra de Lobato considerava o leitor infantil não como alguém que deveria ser protegido de tudo, mas como um ser capaz de criar as próprias interpretações, ou seja, um ser capaz de emancipar-se.

Assim, Lobato provocou uma revolução na narrativa para crianças. E como será que isso aconteceu no campo da poesia, caro(a) aluno(a)? Vamos descobrir?!

Monteiro Lobato é apontado como inovador, pelo amplo uso da intertextualidade e por inovações em relação ao uso da linguagem. Em relação a esse aspecto, observe um trecho retirado da obra Reinações de Narizinho. É um trecho que narra o encontro da Carochinha com Narizinho.

— Não sei — respondeu dona Carochinha — mas tenho notado que muitos dos personagens das minhas histórias já andam aborrecidos de viverem toda a vida presos dentro delas. Querem novidade. Falam em correr mundo a fim de se meterem em novas aventuras. Aladino queixa-se de que sua lâmpada maravilhosa está enferrujando. A Bela Adormecida tem vontade de espetar o dedo noutra roca para dormir outros cem anos. O Gato de Botas brigou com o marquês de Carabás e quer ir para os Estados Unidos visitar o Gato Félix. Branca de Neve vive falando em tingir os cabelos de preto e botar ruge na cara. Andam todos revoltados, dando-me um trabalhão para contê-los. Mas o pior é que ameaçam fugir, e o Pequeno Polegar já deu o exemplo.

Narizinho gostou tanto daquela revolta que chegou a bater palmas de alegria, na esperança de ainda encontrar pelo seu caminho algum daqueles queridos personagens.

— Tudo isso — continuou dona Carochinha — por causa do Pinóquio, do Gato Félix e sobretudo de uma tal menina do narizinho arrebitado que todos desejam muito conhecer. Ando até desconfiada que foi essa diabinha quem desencaminhou Polegar, aconselhando-o a fugir (LOBATO, 2007, p. 17).

Fonte: LOBATO, M. Reinações de Narizinho. São Paulo: Globo, 2007.

Considerando a citação apresentada e os conteúdos abordados no texto-base, analise as asserções a seguir e a relação proposta entre ambas.

I - Monteiro Lobato utilizava referências dos contos de fada e referências contemporâneas, como o Gato Félix, personagem famoso de desenhos da época.

PORQUE

II - Crianças têm dificuldades de reconhecer referências, ainda mais quando existem tantas, como menções a personagens de diferentes origens.

Assinale o que for correto.

As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.

Incorreta. Crianças conseguem entender o sentido de personagens que nunca viram pelo contexto de leitura, ou seja, é inadequado apontar que não podem existir relações de intertextualidade. Hoje em dia, é até possível não conhecer o Gato Félix, mas, na época, era uma referência importante e divertida. Assim, a segunda asserção é falsa.

As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.

Incorreta. Crianças conseguem entender o sentido de personagens e palavras que nunca viram pelo contexto de leitura, ou seja, é inadequado apontar que não podem existir relações de intertextualidade. Hoje em dia, é até possível não conhecer o Gato Félix, mas, na época, era uma referência importante e divertida. Palavras complexas em obras para crianças e adequação de linguagem não é o mesmo que infantilização da linguagem, algo que não denota qualidade estética. Assim, a segunda asserção é falsa.

A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

Correta. A intertextualidade estabelecida por Lobato é criativa, pois ele bebe de diferentes fontes, como o folclore, os contos de fada, contos que, na época, eram modernos, como Pinóquio, além de personagens de desenhos animados e do cinema. Mesmo se a criança não entender a referência de imediato, esta pode fazer parte de seu repertório, a partir daquele momento.

A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

Incorreta. A asserção I é verdadeira. Lobato tentava construir complexas relações intertextuais, com criatividade e que mobilização dos interesses dos leitores. Entretanto não há uma conotação negativa, pois os leitores infantis têm a capacidade de reconhecer referências.

As asserções I e II são proposições falsas.

Incorreta. A asserção I é verdadeira. Lobato tentava construir complexas relações intertextuais, com criatividade e mobilização do interesse dos leitores, com uma linguagem que pudesse incluir o universo da criança em todos os aspectos. Entretanto não há uma conotação negativa, pois os leitores infantis têm a capacidade de reconhecer referências.

Anos após Lobato, a literatura infantil, no Brasil, apresentou muitas mudanças e evoluções. Caro(a) aluno(a), vamos conhecer alguns contornos da literatura infantil brasileira nos dias de hoje? Vamos conhecer autores importantes, os quais nos auxiliam a fazer com que a nossa literatura para crianças e jovens seja considerada uma das melhores do mundo! Vamos lá?!

Caro(a) aluno(a), vamos falar, especialmente, do gênero lírico. Como você sabe, existem três gêneros literários: o narrativo, o lírico e o dramático; em suma, narrativas, poemas e teatro. Os três tiveram desenvolvimento na literatura infantil. Porém foi na década de 1950, do século XX, que a poesia infantil teve um impulso de qualidade. Devemos isso à grande poeta Cecília Meireles.

Algumas marcas da poesia da autora são o aproveitamento do espaço da página, a presença da musicalidade, a intertextualidade com elementos do folclore e do saber popular. Segundo Martha (2012), a principal qualidade da poesia de Cecília Meireles é o uso de jogos sonoros, ou seja, os sons e os fonemas são mobilizados e criam brincadeiras que aproximam a criança do texto. Há uma aproximação com o mundo da criança tanto no plano do tema, pois seus poemas tratam de brincadeiras, hábitos e percepções sobre a natureza, quanto no plano da forma, já que há uma simplificação da sintaxe. Martha (2012) ainda aponta que Cecília opera uma síntese poética do mundo infantil, pois, “com a obra, a autora propõe uma lírica infantil que se nutre do melhor da poesia de língua portuguesa de todos os tempos e de múltiplas referências intelectuais, com o propósito único de sensibilizar os pequenos leitores com a beleza, cultivar sua inteligência e criatividade, revelando-lhes, em todas as possibilidades, os jogos sonoros da língua” (MARTHA, 2012, p. 83).

Caro(a) aluno(a), vamos observar todas essas propriedades lendo o texto a seguir.

Caro(a) aluno(a), perceba o jogo de sons e ritmos que torna o poema absolutamente musical e divertido. O poema aproxima-se da realidade da criança: a brincadeira de bola é um assunto que faz parte do seu horizonte de expectativa. Juntamente com uma brincadeira conhecida, o poema propõe um jogo com sons e ritmos, o qual parece até imitar a ondulação de uma grande bola de plástico. A repetição dos sons de consoantes com l e r amplia a sinestesia, ou seja, a relação entre os sentidos: a visão representada pelas cores, o tato pelo “mole” das bolas e, até mesmo, o som, que ecoa figurativamente. Percebeu? O poema é um exemplo da sensibilidade poética de Cecília. Além de ser uma exímia e talentosa poeta para crianças, ela também publicou um livro teórico sobre literatura infantil. Nessa obra, a autora afirma que

a crítica, se existisse, e em relação aos livros infantis, deveria discriminar as qualidades de formação humana que apresentam em condições de serem manuseados pelas crianças. Deixando sempre uma determinada margem para o mistério, para o que a infância descobre pela genialidade da sua intuição (MEIRELES, 1984, p. 32).

A citação de Cecília aponta uma preocupação com algo que já afirmamos anteriormente, no caso, a crítica à qualidade de uma obra infantil deve ser direcionada às suas qualidades enquanto objeto estético, isto é, às suas propriedades enquanto obra literária. Para Cecília, o mistério da literatura deve ser a principal essência de uma obra para crianças.

Após o impulso inicial dado por Cecília Meireles, em relação à poesia para crianças, atualmente, há muita produção poética endereçada para crianças e jovens. Segundo Lajolo e Zilberman (2007), na atualidade, houve uma importante mudança, com relação aos contornos da poesia infantil. Além desta ter se consolidado (novos autores surgiram, ampliando o número de publicações), a qualidade literária das produções aumentou. Isso se deve, principalmente, ao fato de a poesia não ter mais a obrigação de ser moralizante ou pedagógica, ou seja, a poesia libertou-se da obrigação de ensinar um conteúdo moral ou um conteúdo escolar. O que passou a ser a centralidade de uma obra de poesia é a brincadeira com as palavras que ela permite, é a construção da subjetividade da criança leitora, a maneira que a forma do poema constrói sentidos e faz a criança jogar com os significados. Em relação a esse aspecto, observe a citação a seguir.

Nesse amadurecimento, a poesia infantil aproxima-se da não-infantil do mesmo período, igualmente fértil em experiências poéticas que englobam tanto o engajamento do Violão de Rua, quando a migração para a música e a ruptura da poesia marginal. A primeira marca dessa poesia infantil mais recente é o abandono da tradição didática que, por um largo tempo, transformou o poema para crianças em veículo privilegiado de conselhos, ensinamentos e normas. Ao menos seus poetas maiores Sidônio Muralha, Cecília Meireles e Vinícius de Morais parecem ter varrido do horizonte qualquer compromisso antigo com a pedagogia de valores tradicionais. O rompimento com o universo ideológico em que se movia a poesia de tradição bilaquiana — variações em torno do ama-com-fé-e-orgulho-a-terra-em-que-nasceste — deflagra uma reviravolta formal, O que diz essa poesia de hoje e como o diz, mergulha-a na poética da modernidade, na qual já se move a poesia não-infantil desde os anos 20 (LAJOLO; ZILBERMAN, 2007, p. 144-145).

Dessa forma, houve uma ampliação temática: os poemas passaram a utilizar os mais variados temas, como a cidade, a escola, preferências, folclores e jogos de palavras. Assim, segundo as autoras citadas, no passado, havia a delimitação de que apenas brincadeiras e a natureza poderiam ser utilizadas como temas de poesias para crianças. Com essa natural evolução da poesia infantil e juvenil, a gama de temas foi ampliada.

Portanto, há poemas enfocando o amor adolescente, o folclore nacional, descobertas da infância e o mundo dos bichos. Não há assunto que não possa ser abordado pela poesia infantil e juvenil. Os caminhos para o encantamento dos pequenos e dos jovens são múltiplos. Como dica para entender melhor essa nova poesia para crianças e adolescentes, pesquise e conheça a obra de Roseana Murry, Lalau, João Paulo Paes, Ricardo Azevedo, Ângela Lago, Elias José, dentre outros poetas.

Monteiro Lobato provocou uma grande revolução na Literatura Infantil. O autor foi tão marcante que influenciou quase todos os escritores que vieram depois dele. Entretanto até a década de 60, a produção literária para crianças continuou tímida, pouco expressiva e existem até alguns autores que retrocederam aos avanços e conquistas feitas por Monteiro Lobato, escrevendo e cultivando uma literatura que não permitia a emancipação da criança.

Entretanto, a partir da década de 70 e 80, começaram a surgir grandes autores, os quais levaram a literatura infantil para um patamar de excelência, com autores vencendo, inclusive, o prêmio mais importante de literatura infantil do mundo, o Hans Christen Andersen. Dentre os muitos autores que poderiam ser destacados, vamos apresentar três das mais importantes: Ana Maria Machado, Ruth Rocha e Lygia Bojunga.

Para compreender melhor a diferença entre os dois períodos, observe o quadro a seguir.

Quadro 1.3 - Períodos da Literatura Infantil Brasileira

Fonte: Gregorin Filho (2010, p. 53).

O texto monológico é aquele que apresenta uma única voz, uma única verdade possível, uma única interpretação. Por sua vez, o texto polifônico é o texto que apresenta várias vozes e abre-se para diversas perspectivas interpretativas.

Vamos conhecer melhor três grandes autoras da literatura infantil?

Ana Maria Machado nasceu no Rio de Janeiro, em 1941. É jornalista, professora e escritora. No ano 2000, ganhou o Prêmio Hans Christian Andersen, prêmio máximo da literatura infantil no mundo. Em 2012, ganhou o prêmio Ibero-americano SM de Literatura Infantil y Juvenil. Começou a escrever em 1969, em plena ditadura militar brasileira e nunca mais parou. Sobre este período, a própria escritora comenta “[...] por incrível que pareça, os militares não deram a menor importância aos livros para criança. [...] E acabou ocorrendo algo inesperado: foi justamente a partir do AI-5 que houve o chamado boom da literatura infantil brasileira” (MACHADO, 2001, p. 81).

Alguns livros infantis e juvenis de Ana Maria Machado são: Isso Ninguém Me Tira, Bento que Bento é o Frade, Bisa Bia, Bisa Bel, De olho nas penas, Bem do seu tamanho, Tudo ao mesmo tempo agora, Abrindo Caminho, Alguns Medos e Seus Segredos, Era Uma Vez Três, O Gato do Mato e o Cachorro do Morro, Menina Bonita do Laço de Fita, De carta em carta, Quem manda na minha boca sou eu!!, O domador de monstros e História Meio ao Contrário.

Dentre essas obras, destacamos História Meio ao Contrário, que é um conto de fada que começa pelo fim, ou seja, começa por um rei e uma rainha casando-se e vivendo felizes para sempre! Essa história terminará com um “Era uma vez…”. Além dessa inversão estrutural, é uma obra que falará sobre liberdade, democracia, amor, livre-arbítrio, autoritarismo e outros assuntos complexos, mas que, na escrita de Ana Maria Machado, ficam leves e endereçados ao leitor infantil.

Ruth Rocha nasceu em São Paulo, em 1931. Dedicou-se especialmente à literatura infantil, criando uma obra alegre e diversificada. Dentre suas principais obras, destacam-se Marcelo, Marmelo, Martelo, Ninguém gosta de mim, O Reizinho Mandão, Sapo Vira Rei Vira Sapo, Faz Muito Tempo, O Que os Olhos Não Vêm, Procurando Firme, Este Admirável Mundo Louco, Faca Sem Ponta Galinha Sem Pé, Romeu e Julieta e muitas outras obras.

Para conhecer melhor Ruth Rocha, vamos ler um trecho de sua obra Marcelo, Marmelo, Martelo.

No trecho, podemos perceber toda a inventividade da autora, na criação de um protagonista criança, muito esperto, que faz uma brincadeira com as palavras, o que é compreensível e atrativo para o leitor infantil.

Outra autora muito importante é Lygia Bojunga, que nasceu em 1932, no Rio Grande do Sul, e é reconhecida como a herdeira ou sucessora de Monteiro Lobato, por estabelecer, em suas obras, um espaço e uma realidade em que a criança tem – por meio da liberdade da imaginação – uma chave para a resolução de conflitos. A autora tem uma grande habilidade para misturar o real e a fantasia, além alcançar um estilo fluente entre o coloquial e o monólogo interior, que provoca um efeito de uma perfeita comunicação com seu leitor. Uma das marcas da autora é tratar de temas polêmicos com muita sensibilidade, por exemplo, divórcio, separação, assassinato, suicídio, dentre outros que, por algum tempo, eram censurados para os mais jovens. Algumas das obras mais importantes dela são: Os Colegas, Angélica, A Bolsa Amarela, A Casa da Madrinha, Corda Bamba, O Sofá Estampado, Tchau, O Meu Amigo Pintor, Nós Três, Seis Vezes Lucas, O Abraço, Retratos de Carolina, Sapato de Salto, dentre outras.

Outro fato é que a literatura infantil ampliou-se e passou a tratar de uma gama de novos gêneros e novas modalidades narrativas. Lajolo e Zilberman (2007) apontam que passaram a fazer parte do universo da literatura infantil temas e gêneros que não eram frequentes para o leitor infantil, como a história policial e a história de ficção científica. Outro ponto importante de mudança é que se, nas décadas de 20, 30, 50 e 60, o universo da infância era rural, agora, este passou a ser predominantemente urbano, pois o cotidiano das cidades e da urbanidade é descrito e tem a centralidade da maioria das obras para crianças.

Assim, para as autoras, “é o bulício da cidade que engendra tanto a infração e a restauração do equilíbrio social (com o desvendamento do crime e a exposição do culpado), quanto o cotidiano da experiência científica, de onde se originam grandes inventos e superpoderes” (LAJOLO; ZILBERMAN, 2007, p. 155). Dessa forma, no século XXI, temos uma literatura infantil muito consistente, muito variada e com grandes nomes que, infelizmente, não temos tempo de tratar em profundidade.

Fica o convite para que você, caro(a) aluno(a), renda-se a esse universo de possibilidades e de obras absolutamente encantadoras. Além disso, é preciso mencionar a importância da ilustração enquanto elemento fundamental para ler e interpretar uma obra infantil. Consideramos o ilustrador de uma obra como o seu coautor, e o Brasil apresenta grandes e incríveis ilustradores para crianças.

As últimas décadas foram importantes e definidoras de uma literatura infantil e juvenil de muita qualidade no Brasil. Nesse sentido, a poesia infantil e juvenil também observou uma expansão e um crescimento. Em relação a essa evolução, analise as assertivas a seguir e perceba quais realmente apontam elementos da poesia infantil da contemporaneidade.

I - A poesia infantil da contemporaneidade é caracterizada pelo uso de um conteúdo moralizante e um fundo pedagógico, fatores que ampliam a relação da literatura com o processo de escolarização.

II - A poesia, hoje, promoveu um rompimento com o universo ideológico em que se movia a poesia de tradição bilaquiana e positivista, ou seja, parou de orbitar em torno de variações de ama-com-fé-e-orgulho-a-terra-em-que-nasceste.

III - A poesia infantil contemporânea apresenta inovações importantes no nível da forma. Por isso, não é importante apenas o que diz a poesia de hoje, mas como se diz.

IV - A poesia infantil contemporânea passou a negar a importância do verso, das rimas, das estrofes e de qualquer estrutura formal. O verso livre passou a ser a única forma possível.

Assinale a alternativa que apresenta as assertivas que definem corretamente a poesia infantil de hoje.

I e II.

Incorreta. A literatura contemporânea não está mais atrelada ao contexto pedagógico e moralizante. Por isso, há espaço para a liberdade de criação, inclusive, em uma perspectiva formal.

II e III.

Correta. Não há receitas óbvias para a boa literatura e para a boa poesia infantil. Contudo, no caso da poesia para crianças, o fundamental é trazer o universo da criança para dentro do texto e dialogar com ele, seja pela forma (rimas, musicalidade, ritmo e metáforas compreensíveis capazes de encantar crianças) ou pelo conteúdo (animais, brincadeiras, sonhos, magia, enfim, elementos que fazem parte do universo ou do cotidiano de uma criança).

II e IV.

Incorreta. As formas fixas não caracterizam a literatura infantil, pelo contrário, o verso livre também é um recurso expressivo, que pode atrair o leitor infantil. Porém não há obrigatoriedades, pois pode-se usar as duas formas.

I e IV.

Incorreta. A brincadeira de significados e sentidos propostas pela boa poesia é absolutamente compreensível pela criança, não sendo necessário o uso de uma estrutura narrativa, de uma moral absoluta ou de uma forma única de leitura. O fundamental é o poema criar uma emoção, uma sensação perceptível ao leitor infantil.

III e IV.

Incorreta. A poesia infantil de hoje rompeu com a obrigatoriedade de tratar de temas com fundos moralizantes e patrióticos. Claro que esses ainda existem, mas há uma maior liberdade de composição de leitura.

Caro(a) aluno(a), já definimos e entendemos o que é a narrativa infantil. Agora, vamos abordar a literatura juvenil. Portanto, trataremos, especialmente, de como a narrativa juvenil, no Brasil, permite observar a formação de um subsistema literário.

No Brasil e no mundo, essa categorização é muito recente. Há pouco tempo, estudos e autores usam a nomenclatura “literatura juvenil”. Isso acontece porque o próprio conceito de juventude e de adolescência apenas foi solidificado na segunda metade do século XX e, dessa forma, também é muito recente. Com relação a esse aspecto, Ceccantini (2000), em um texto inaugural dos estudos sobre literatura juvenil no Brasil, aponta que, até o ano 2000, não existiam estudos rigorosos sobre o gênero juvenil, porém já era perceptível que havia sido formado um subsistema literário. Dessa forma, mesmo sem estudos, havia, no Brasil, obras e autores dedicados ao público adolescente e jovem. Atualmente, podemos considerar que existem autores comprometidos com escrever para jovens de uma maneira literária e artística. Há leitores que consomem essas obras e editoras interessadas em produzir livros a esse público. Assim, com autores, obras e leitores, temos um subsistema literário em amplo funcionamento.

A literatura Juvenil obteve reconhecimento como um campo literário específico muito recentemente. Entretanto defini-la ainda é uma tarefa complexa e permeada por imprecisões, porque não há uma maneira clara de delimitar o que uma obra para jovens leitores teria de diferente de uma obra para leitores adultos. Nesse contexto, o mercado editorial, por questões comerciais, acaba sendo o classificador de obras e definindo quais seriam as obras adequadas para os adolescentes. Por isso, torna-se pertinente que a universidade estude e analise a literatura juvenil, com o intuito de exercer um olhar crítico sobre as produções lançadas pelas editoras.

Em relação ao próprio conceito de juventude, convém observar o que o estudioso Groppo (2000, p. 271) aponta:

Originada da cultura e da sociedade ocidental, capitalista, burguesa, liberal, etc. do século XIX, a nossa concepção de juventude ainda é marcada por caracteres definidores e legitimadores científicos, baseados em uma noção evolucionista do ser humano e das coisas. Ou seja, uma concepção em que o ser humano é pensado como um indivíduo que, biológica, mental e socialmente, evolui da fase infantil à fase adulta, sendo a juventude uma fase intermediária. A juventude, fase intermediária e de evolução da criança ao indivíduo adulto, é muitas vezes chamada de puberdade ou adolescência e, às vezes, há a combinação desses nomes. Na verdade, foram as ciências médicas e a psicologia, manipulando esses conceitos, que primeiro legitimaram cientificamente a concepção dessa fase que cria o indivíduo adulto.

Assim, o conceito de juventude e de adolescência foi forjado, culturalmente, ao longo das últimas décadas e, recentemente, pensa-se em produtos específicos a essa faixa etária, inclusive, a literatura.

Colomer (2003, p. 23) pontua que, nos últimos anos, “surgiram perguntas como ‘existe o romance juvenil?’, ‘que traços podem diferenciá-lo da literatura para adultos?’, ‘devemos entendê-lo como aqueles textos que, entre todo corpus literário de adultos, encontram-se próximos) à experiência vital de adolescentes ou como textos escritos especialmente para eles?’”. São perguntas com respostas ainda em aberto.

Com a escolarização obrigatória, houve a necessidade de criação de obras que servissem de “ponte” entre o mundo da infância e os cânones literários. Antes da noção de que a adolescência é uma fase intermediária entre a infância e a vida adulta, lia-se, diretamente, ficção adulta ou adaptações de obras como As viagens de Gulliver (1735), de Jonathan Swift e Robinson Crusoe de Daniel Defoe (1717) (CECCANTINI, 2000).

As adaptações ou releituras de obras clássicas focadas em um público mais jovem são populares, marcantes e representam a gênese da literatura juvenil. Nesse sentido, um conceito importante, para compreender melhor essa literatura, é o conceito de Crossover Fiction. Esse termo foi utilizado pela autora Sandra Beckett (2009), na obra Crossover Fiction: global and historical perspectives, para explicar as obras que cruzam fronteiras entre públicos, ou seja, obras que, apesar de terem sido criadas para um determinado leitor – adulto, jovem, criança – atingem e são consumidas por outros. Esse conceito ajuda a explicar a gênese da literatura juvenil, uma vez que, primeiramente, os jovens passaram a ler e adotar como suas obras que não foram pensadas para eles. Nesse contexto, são exemplos dessa apropriação: Viagens de Gulliver, de Jonathan Swift; Robinson Crusoé, de Daniel Deföe; O pequeno príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry; dentre outros exemplos possíveis de obras que, hoje, são consideradas juvenis. No fim do século XX, observamos a eclosão do inverso, de outra modalidade de Crossover Fiction: obras escritas para crianças e adolescentes amplamente lidas e consumidas por adultos, por exemplo, Harry Potter, de J. K. Rowling, e Crepúsculo, de Stephenie Meyer. Isso pode acontecer, pois as obras Crossover permitem a “elisão de limites, temáticos e genológicos, entre produções artísticas destinadas a públicos aparentemente distintos” (RAMOS, 2009, p. 301).

No Brasil, mais diretamente, foi a presença da escola e do mercado, que ampliaram e foram determinantes para a criação de um subsistema juvenil, uma vez que os autores passaram a escrever pensando nos jovens, bem como os jovens passaram a buscar livros pensados para eles e, assim, o mercado editorial investiu nesse segmento.

Sisto (2011, p. 243), como escritor, relata que “escrever para um leitor que não quer mais ser confundido com criança, e que ainda não tem a maturidade do adulto para enfrentar determinadas questões, é escrever em terreno movediço”. O adolescente ainda está decifrando o mundo, descobrindo o seu espaço e o seu lugar na ordem das coisas. Talvez, por isso, muitas obras voltadas para o público juvenil tenham a preocupação de serem narrativas de preparação: indivíduos vivendo situações realistas, que precisam passar por uma jornada de autoconhecimento e, ao enfrentar vários desafios, encaram o mundo com maturidade. No Brasil, temos, como exemplo, as obras de João Miguel Marinho, como O gênio do Crime (1965), Bisa Bia, Bisa Bel (1979), de Ana Maria Machado, a série Os Karas (1980), de Pedro Bandeira, dentre outros exemplos possíveis. Dessa maneira, a narrativa juvenil contemporânea parece reproduzir características do Bildungsroman – termo da literatura de expressão alemã, o qual caracteriza uma forma literária muito específica: romances de formação de um jovem.

Lukács (2000), apesar de ter sido um crítico do gênero, foi um dos estudiosos que melhor o definiu. Segundo Lukács (2000, p. 139), o tema por detrás do conceito de Bildungsroman “é a reconciliação do indivíduo problemático, guiado pelo ideal vivenciado, com a realidade social concreta”. Assim, em um romance de educação, o protagonista – herói – deve passar por um processo de formação, para estar preparado a realizar ações na sociedade.

O romance apontado como o primeiro do gênero é a obra Os anos de aprendizado de Wilhelm Meister (1ª parte publicada em 1795 e a 2ª parte em 1796), de Johann Wolfgang von Goethe. Lukács (2000, p. 140) aponta que o Bildungsroman estabelece uma relação entre o homem e o mundo, a qual consiste em “lapidar-se e habituar-se mútuos de personalidades antes solitárias e obstinadamente confinadas em si mesmas, o fruto de uma resignação rica e enriquecedora, o coroamento de um processo educativo, uma maturidade alcançada e conquistada”.

Atualmente, muitas narrativas juvenis apresentam uma estrutura similar: um personagem adolescente passa por experiências – algumas traumatizantes – que o transformam em um ser humano mais maduro e mais preparado para viver em sociedade. Alguns exemplos são A marca de uma Lágrima (1986), de Pedro Bandeira, e Sozinha no Mundo (1984), de Marcos Rei.

Essa não é, porém, a única forma de estruturar histórias para jovens: há muitas linhas. Em relação ao atual panorama de literatura juvenil, Martha (2012) aponta que, na contemporaneidade, surgiram muitas obras de incontestável qualidade, cujos narrados tratam de temas que certamente exercem fascínio em relação aos jovens. Além disso, a linguagem empregada nessas obras é coloquial, ou seja, próxima do cotidiano do adolescente, o que, sem dúvidas, torna o enredo mais atraente. Alguns exemplos citados pela autora são: A casa da madrinha (1978) e Corda Bamba (1979), de autoria da premiada escritora Lygia Bojunga, além da fantástica e recomendada leitura de Bisa Bia, Bisa Bel (1981), de Ana Maria Machado, o livro de Marina Colasanti, Doze reis e a moça no labirinto do vento (1982), bem como Vida e morte de Pandomar, o cruel (1983), de João Ubaldo Ribeiro, Sozinho no mundo (1984), de Marcos Rey, Clube do esqueleto (1985), de Stella Carr, O bezerro de ouro – uma aventura da gang do beijo (1986), de José Louzeiro, dentre outras obras que poderiam ser citadas.

Além disso, a autora cita importantes autores juvenis, com marcante presença a partir dos anos 90.

A partir dos anos 90, ainda do século XX, podem ser apontados novos autores com produção de qualidade, direcionada a esse público. Nomes como Jorge Miguel Marinho, Laura Bergallo, Fernando Bonassi, Luís Dill, Mário Teixeira, Heloísa Prieto, Ivan Jaf, Menalton Braff, Gustavo Bernardo, Flávio Carneiro, Adriana Falcão, Caio Riter e Angélica Lopes – citações que não excluem outras referências – circulam pelos espaços do campo literário, com obras premiadas, e constam inclusive de catálogos de editoras, listas de prêmios, indicações de programas de leitura, trabalhos acadêmicos e da crítica especializada. Como as narrativas infantis, as agora consideradas “juvenis” apresentam marcas formais e temáticas diversificadas, apropriadas à faixa etária de seus leitores e inerentes ao contexto sociocultural em que transitam autores e receptores (MARTHA, 2012, p. 125).

Uma marca comum dos autores citados é que estes escrevem obras que apresentam uma linguagem questionadora de convenções e normas, ou seja, é uma forma de escrita que permite questionamentos e constrói significações complexas. Isso significa que há o emprego de técnicas mais complexas de narrar, isto é, não há apenas um narrador onisciente contando uma história. A linguagem é utilizada de forma a surpreender sempre.

Além disso, Martha (2012) aponta um ineditismo em relação à temática. Será que você já percebeu uma diferença no tom dos livros juvenis de cada década, caro(a) aluno(a)? O fato é que, nas últimas décadas, as obras juvenis mais contemporâneas passaram a abordar assuntos anteriormente proibidos a leitores mais jovens, por exemplo, assuntos polêmicos e importantes, como a morte, separações de toda natureza (conjugais, de pais e filhos), violência, crises de identidade, o poder e a dificuldade de fazer escolhas, o impacto dos relacionamentos, a questão das perdas que precisamos lidar ao longo da vida, além de tematizar a sexualidade e as afetividades. Segundo Martha (2012), tais temas podem levar à sistematização e à classificação das obras juvenis da atualidade em algumas linhas temáticas. As linhas citadas pela autora são: amorosa, fantasia, psicológica (introspectiva), suspense e/ou terror, policial, realismo cotidiano ou denúncia, folclore, histórica, dentre outras.

Observe a seguir.

Linha amorosa: trata de temas de amor, pertinentes ao mundo do adolescente. São histórias românticas vividas por adolescentes descobrindo o primeiro amor.

Exemplo: A marca de uma Lágrima (1986), de Pedro Bandeira.

Linha de fantasia: quando elementos do insólito assumem a centralidade da história. Por exemplo, há o uso de magia, bruxaria, dragões ou outro elemento assumidamente fantástico.

Exemplo: Dragões de Éter (2008), de Raphael Draccon.

Linha psicológica: quando a narrativa aborda a subjetividade e a interioridade de um personagem.

Exemplo: Liz no Peito: um Livro que pede perdão (2005), de João Miguel Marinho.

Linha do suspense e terror: histórias populares entre jovens, sendo aquelas que tematizam e colocam, em primazia, um clima macabro.

Exemplo: Cidade dos Deitados (2009), de Heloisa Prietto.

Linha da narrativa policial: frequentemente, será aquela em que os adolescentes terão de desvendar um mistério ou um crime.

Exemplo: O mistério do Cinco estrelas (1986), de Marcos Rey.

Linha do realismo cotidiano ou denúncia: será a narrativa que possui um tema realista, como o consumo de drogas, gravidez na adolescência ou jovens tentando lidar com situações de risco.

Exemplo: Açúcar Amargo (1986), de Luiz Puntel.

Linha da narrativa do folclore: quando elementos da cultura nacional são recontados pensando no público juvenil.

Exemplo: Armazém do Folclore (2000), de Ricardo Azevedo.

Linha da narrativa histórica: quando se conta uma história do passado.

Exemplo: O barbeiro e o judeu da prestação contra o sargento da motocicleta (2006), de Joel Rufino do Santos.

É importante notar, caro(a) aluno(a), que tal divisão não é rígida e muitas histórias podem fazer parte de mais de uma classificação.

Além dos grandes mestres da literatura juvenil brasileira, é preciso apontar outro filão que constitui a literatura juvenil no Brasil: os livros que fazem parte de sagas fantásticas. Por exemplo, Harry Potter, Percy Jackson e todas as fantasias equivalentes. Essas obras conquistaram muitos leitores e, juntamente com adaptações cinematográficas e de outras mídias, como videogames, acabam tendo grande alcance cultural.

O Brasil, aos poucos, vai entrando nesse novo panorama de produção. Nos últimos anos, foram sendo publicadas obras brasileiras com características de Sagas Fantásticas. Alguns exemplos são Legado Folclórico (2014), de Felipe Castilho, Aventuras de Timor Lobato (2014), de Gustavo Rosseb, Saga do Vampiro-Rei, de André Vianco (2007), dentre muitas outras recentes obras brasileiras.

Uma das leituras preferidas dos jovens são as sagas fantásticas. Você sabe o que são sagas? No artigo que sugerimos a leitura, a seguir, “Experiências literárias com sagas fantásticas: as crônicas de gelo e fogo e a criação de um novo universo”, de Fabiane Verardi Burlamaque e Pedro Afonso Barth, da Revista Brasileira de Literatura Comparada, há a explicação do conceito de sagas fantásticas: narrativas que criam um universo paralelo, chamado de para cosmos e, por isso, são obras que permitem ampliações e adaptações. Assim, um livro pode ser adaptado para o cinema, ampliando a mitologia daquele universo. Por exemplo, Harry Potter, Senhor dos Anéis, Jogos Vorazes e Percy Jackson são exemplos de sagas Fantásticas. Essa modalidade narrativa alcança grande popularidade, hoje em dia, especialmente entre jovens e adolescentes. Para saber mais, consulte o link: http://revista.abralic.org.br/index.php/revista/article/view/409. Acesso em: 21 jan. 2020.

Há um discurso muito recorrente na sociedade: o jovem não lê. Entretanto esse discurso apresenta uma inadequação: há, sim, muitos jovens leitores. Como comprovação, observe a citação a seguir.

Na pesquisa Retratos de Leitura no Brasil 4, os jovens (a faixa da população com 11 a 13 anos + a faixa com 14 a 17 anos) constituíram 13% dos entrevistados (5% + 8%). Em números absolutos, esses 13% representam cerca de 24.414.394 jovens [...] 84% daqueles que têm de 11 a 13 anos se declaram leitores e 75% daqueles que têm de 14 a 17 anos também informaram ser leitores, isso, segundo o critério adotado na pesquisa como um todo, ou seja, o de que é leitor quem leu pelo menos um livro, inteiro ou em partes, nos últimos três meses. Sem dúvida, são percentuais bem acima dos 56% apontados pela pesquisa como o percentual de leitores da população brasileira como um todo. Ou seja, segundo a pesquisa, o percentual de jovens leitores é, proporcionalmente, bastante superior ao da média do leitor brasileiro em geral (CECCANTINI, 2017, p. 85).

A citação anterior foi retirada do capítulo Mentira que parece verdade: os jovens não leem e não gostam de ler, presente na obra Retratos de Leitura 4, escrita pelo professor João Luís Ceccantini. No texto, a tese de que a juventude brasileira não é leitora é combatida com números. Além disso, é apontado o expressivo crescimento da Literatura Juvenil, de 2007 para 2014, com cerca de 167,5% de crescimento.

Há jovens que leem, sim, e isso ajuda a compreender o crescimento da literatura juvenil. Entretanto é preciso que os professores dialoguem com essas leituras e, a partir disso, criem e incentivem outras leituras. A pesquisa também pode levar-nos a fazer um autoquestionamento: que leituras fizemos na nossa juventude? Como estas nos constituem e como foram importantes em nossa trajetória de vida? Lembrar dos interesses da adolescência pode ser uma ponte importante para entender as escolhas e as preferências dos atuais jovens.

Dessa forma, a literatura juvenil, assim como os estudos críticos da literatura infantil, abre um leque interessante de possibilidades de leituras, análises e aprofundamentos, tanto em relação à formação do leitor (como incentivar jovens e adolescentes a ler uma vasta gama de obras) quanto em relação a estudos críticos (pesquisar e analisar obras juvenis da contemporaneidade). Por isso, recomendamos a leitura e busca de obras críticas que irão dar uma maior amplitude desse subsistema literário em ampliação.

Para compreender a literatura juvenil, é preciso ter noção de uma gama de conceitos, os quais permitem-nos perceber diferentes manifestações que irão compor a literatura juvenil brasileira. Por isso, é fundamental conhecer e exemplificar o que são Bildungsroman, Sagas Fantásticas e Crossover Fiction. Em relação a esse aspecto, assinale a alternativa que traz a correta definição de Bildungsroman.

O conceito explica as obras que cruzam fronteiras entre públicos, ou seja, obras que, apesar de terem sido criadas para um determinado leitor – adulto, jovem, criança –, atingem e são consumidas por outros.

Incorreta. Esse conceito tenta explicar a própria literatura juvenil, sua essência enquanto campo literário, como uma instância literária pensada e articulada em torno de um leitor específico, e não um conceito mais específico a respeito de um filão ou subgênero da literatura juvenil.

São histórias constituídas de uma interessante hibridação – mitos e elementos da tradição oral são resgatados e reconfigurados com os valores contemporâneos. Além disso, a mesma história é contada por diferentes sistemas intersemióticos.

Incorreta. O conceito presente é o de Sagas Fantásticas, e não de Bildungsroman. Sagas Fantásticas são narrativas que apresentam a possibilidade de ampliação, recriação e, ao criar um universo próprio, estas recebem adaptações, como é o caso de Harry Potter, Jogos Vorazes, dentre outras histórias.

Algumas linhas que ajudam a compreendê-la são: amorosa, fantasia, psicológica (introspectiva), suspense e/ou terror, policial, realismo cotidiano ou denúncia, folclore, histórica, dentre outras.

Incorreta. Temos a explicação de linhas e tendências da literatura juvenil contemporânea, ou seja, de possibilidades temáticas comuns para a literatura juvenil brasileira. Não há a explicação a respeito de uma narrativa de formação.

Com a escolarização obrigatória, houve a necessidade da criação de obras que servissem de “ponte” entre o mundo da infância e os cânones literários. Antes da noção de que a adolescência é uma fase intermediária entre a infância e a vida adulta, lia-se diretamente ficção adulta ou adaptações de obras.

Incorreta. Aqui, temos a conceituação de Crossover Fiction, e não de Bildungsroman. Crossover é a narrativa que se comunica com mais de uma faixa etária, pois faz uma travessia entre públicos, por exemplo, crianças e jovens, jovens e adultos.

Termo da literatura de expressão alemã que caracteriza uma forma literária muito específica: romances de formação de um jovem, ou seja, são histórias que relatam o crescimento e o amadurecimento de um jovem.

Correta. Define corretamente Bildungsroman, o romance de formação. O romance de formação é a narrativa que tem, como característica, acompanhar a evolução emocional de um personagem, da adolescência até a vida adulta.

Nome do livro: Literatura Infantil. Teoria. Análise. Didática

Editora: Moderna

Autor: Nelly Novaes Coelho

ISBN: 85-1602631-0

Nelly Novaes Coelho foi uma das mais importantes pesquisadoras acadêmicas da literatura infantil no Brasil. Nesse livro, a autora faz um percurso completo para compreender a literatura infantil. Na obra, são analisados os aspectos que tornam a literatura infantil singular, além de fazer um panorama de sua história. Ademais, existe análise, pois obras infantis são analisadas e há propostas de metodologias. Outrossim, a autora pensa na escola: como a literatura infantil deve ser trabalhada no contexto de ensino? Em suma, esta é uma leitura indispensável para quem quiser aprofundar-se nos estudos de literatura infantil.

Nome do filme: Deu a louca na Chapeuzinho

Gênero: Animação

Ano: 2006

O filme Deu a Louca na Chapeuzinho é uma das versões contemporâneas do conto Chapeuzinho Vermelho. É interessante perceber como essa narrativa continua atraente e envolvente para crianças. A partir do filme, é interessante comparar com outras versões da história, tanto a dos irmãos Grimm quanto a de Perrault. O trailer pode ser visto no link: https://www.youtube.com/watch?v=dN6BGajkptU. Acesso em: 21 jan. 2020.