Caro(a) aluno(a), seja bem-vindo(a) à terceira unidade deste livro. A seguir, abordaremos os conteúdos associados aos esportes coletivos de invasão: futsal e futebol. Iniciaremos com uma breve introdução acerca do surgimento, aspectos históricos, sociais e culturais desses dois esportes, bem como abordaremos as principais regras utilizadas. Em sequência, apresentaremos os aspectos técnicos, explicando os fundamentos do futsal e do futebol, e sugerindo estratégias para o ensino dessas atividades. Em seguida, serão apresentados os aspectos táticos das modalidades, enfatizando as fases do jogo, princípios táticos, posições e sistemas táticos. Por fim, serão discutidos os processos metodológicos de aprendizagem dos esportes, abordando os princípios pedagógicos para o ensino do futebol e do futsal, uma possível estrutura de aula a ser utilizada e ferramentas de avaliação da aprendizagem nas dimensões conceitual, procedimental e atitudinal. Esperamos que a leitura possa agregar conhecimento à sua futura atuação profissional, permitindo que você, futuro(a) professor(a) de Educação Física, tenha muitas condições de proporcionar uma intervenção de qualidade durante o processo de ensino-aprendizagem dos esportes na escola.

Caro(a) aluno(a), para entender por que o futebol e o futsal são dois dos esportes mais praticados e assistidos do mundo, é preciso estudar um pouco como foram suas origens e também os desdobramentos políticos, econômicos e sociais durante a história até os dias atuais.

A seguir, apresentaremos uma síntese do surgimento e da história do futebol, seguido do aparecimento e história do futsal e, por fim, as regras utilizadas em cada uma das modalidades. Boa leitura!

O futebol, mais próximo de como o conhecemos hoje, foi inicialmente incluído na realidade das Public Schools, na Inglaterra, escolas frequentadas pelos filhos da elite. A inserção possuía a principal finalidade de controlar os jovens rebeldes, que seriam o futuro do país. Por meio da prática esportiva se objetivava desenvolver valores como o cavalheirismo, o caráter, o bom comportamento, a honestidade, a liderança, entre outros. As regras adotadas naquele momento possuíam muitas similaridades com as utilizadas atualmente (ALVES; CARRANO; GARCIA, 2010).

Em 1848, na Universidade de Cambridge, pela primeira vez surgem regras uniformizadas da prática, influenciadas em grande escala pelo rúgbi – esporte irmão do futebol (CURRY, 2009). O “futebol moderno”, que passa a distinguir o novo esporte dos jogos pré-desportivos, se deu por intermédio da criação da Football Association, em 1863, na Inglaterra. Com a distinção entre os dois esportes, rúgbi e futebol, as características do esporte, praticado predominantemente com os pés, foram se distanciando gradativamente do rúgbi, assumindo um perfil mais coletivo, de ocupação dos espaços e progressão ofensiva.

Com o crescimento da prática do futebol na Europa, surgiu a Federação Internacional de Futebol (FIFA), em 1904. O ato de fundação foi marcado pela presença de representantes da França, Bélgica, Dinamarca, Países Baixos, Espanha, Suécia e Suíça. Os primeiros Estatutos da FIFA foram elaborados sob os seguintes apontamentos:

Reconhecimento recíproco e exclusivo das associações nacionais representadas e presentes; clubes e jogadores foram proibidos de jogar simultaneamente para diferentes associações nacionais; reconhecimento pelas outras associações da suspensão de um jogador anunciada por uma associação; e o jogo de partidas de acordo com as Leis do Jogo da Football Association Ltd. (FIFA, 2018, on-line).

O futebol “chegou” ao Brasil no fim do século 19. Apesar de existirem evidências de que o esporte era praticado por marinheiros estrangeiros em portos brasileiros na década de 1960, foi em 1895 que o futebol veio como bagagem na mala de um brasileiro filho de pai inglês e membro da elite, Charles Miller, após retornar para São Paulo, de um período de estudos na Inglaterra. O atualmente conhecido como “pai do futebol brasileiro” foi muito importante para o desenvolvimento do esporte no país, introduzindo, especialmente, suas regras e perfil competitivo. O futebol se disseminou rapidamente no estado de São Paulo, sendo praticado, naquela época, majoritariamente pela elite paulistana, devido principalmente aos altos custos do material, que era importado. Surgiram então, os primeiros jogadores de futebol e também o primeiro campo oficial, localizado no Bom Retiro (MAGALHÃES, 2010).

De acordo com o FIFA BIG COUNT (2006), uma pesquisa realizada em parceria com as 207 associações que constituem a Federação Internacional de Futebol, existem no mundo aproximadamente 270 milhões de praticantes ativos de futebol. Estima-se que apenas 10% desse número sejam mulheres. Ainda, foram relatados mais de 300 mil clubes, 1 milhão e 700 mil times e mais de 100 mil jogadores profissionais. Quando divididos pelos continentes, a Ásia apresentou um total estimado de 85 milhões de praticantes; a Europa, 62 milhões; a África, 46 milhões; a América do Norte e Central, 43 milhões; a América do Sul, 27 milhões e, por fim, a Oceania, com meio milhão de praticantes. Para saber mais, acesse: <http://bit.ly/2XLt9lx>. Acesso em: 22 fev. 2019.

Oscar Cox, assim como Miller, trouxe o futebol na mala ao retornar da Europa e foi quem entendeu que a existência dos clubes era necessária. A primeira organização esportiva a ser criada, no Rio de Janeiro, foi o Fluminense (1902). Já em São Paulo, foi o Paulistano (1930), que posteriormente originou um dos atuais clubes mais conhecidos do futebol brasileiro, o São Paulo F. C. Este último era composto apenas por membros da elite (MAGALHÃES, 2010). Em 1912 foi realizado o primeiro clássico do futebol no Brasil (o confronto entre duas grandes equipes rivais), conhecido atualmente como FLA-FLU. A equipe do Fluminense venceu o Flamengo por 3 a 2. O jogo foi marcado por uma partida muito disputada e violenta, e a arquibancada “transbordava de flores, frutas, plumas, damas e cavalheiros” (GALEANO, 1995, p. 50). Desde então, o Flamengo, que nasceu de uma divisão do clube Fluminense, tornou-se seu principal oponente (GALEANO, 1995, p. 50).

De acordo com Galeano (1995), com o tempo, o futebol passou a ser apropriado pelas classes mais baixas da sociedade, que possuíam grande popularidade no Rio de Janeiro e em São Paulo. “Era um esporte que não exigia dinheiro e que podia ser jogado sem nada além da pura vontade. Nos baldios, nos becos e nas praias, os rapazes nativos e os jovens imigrantes improvisavam partidas com bolas feitas de meias velhas [...]”. (GALEANO, 1995, p. 48). Na medida em que as camadas mais simples passaram a praticá-lo, o esporte mais se distanciava da sua elitização e passava a assumir sua “beleza secreta”, o que hoje o caracteriza como o esporte mais bonito do mundo “feito de jogo de cintura, ondulações de corpo, voos de pernas que vinham da Capoeira, dança guerreira dos escravos negros, e dos bailes alegres dos arredores das grandes cidades” (GALEANO, 1995, p. 49).

O The Bangu Athletic Club (1904) foi o primeiro clube formado por trabalhadores no Brasil, imigrantes ingleses da Companhia Progresso Industrial. A organização esportiva recebia investimento dos donos da companhia, que importavam os materiais de uso. Em virtude da dificuldade de conseguir jogadores, passaram a convidar os operários para adentrar na organização. “Era uma ótima oportunidade, já que, por fazerem parte do clube, desfrutavam de algumas regalias e vantagens, como menos horas de trabalho, tarefas mais livres e até, possivelmente, uma promoção mais rápida” (MAGALHÃES, 2010, p. 18). As viagens do time permitiam que o nome da Companhia fosse divulgado, garantindo, assim, retorno dos investimentos realizados (MAGALHÃES, 2010), possibilitando a utilização do esporte como ferramenta de crescimento econômico.

Com o Corinthians, em São Paulo, foi equivalente e, também, permitiu a inserção das massas aos poucos no campo esportivo. Na segunda década do século 20, as classes mais baixas buscavam espaços para praticar o futebol, que foi se tornando mais adepto da sociedade como um todo, criando uma identidade nacional do povo brasileiro. Consequentemente, a popularidade com a classe operária tornou o esporte uma válvula de escape, garantindo um pouco de lazer e diversão aos trabalhadores, o que passou a ser entendido, pela elite, como uma oportunidade de “controlar a massa trabalhadora cada vez mais aglomerada nos centros urbanos, crescendo a cada dia em um universo monótono” (MAGALHÃES, 2010, p. 19). Em contrapartida, essa massa também começava a exigir direitos trabalhistas e uma participação ativa na esfera social e econômica do país (MAGALHÃES, 2010).

O Fluminense, considerado o clube mais aristocrático do Rio de Janeiro, foi também o primeiro a permitir a entrada de jogadores negros. Entretanto, para participar precisavam “esconder sua negritude”, utilizando pó de arroz na pele durante as competições. O Vasco da Gama, também do Rio, foi outra organização que aceitou os negros e, assim como o Fluminense, a princípio sofreu sérias agressões preconceituosas (ALVES; CARRANO; GARCIA, 2010). A admissão dos negros foi fundamental para a conquista do Campeonato do Rio de Janeiro (1923), e a popularização do futebol ganhou ainda mais força, já que os negros e mulatos se concentravam nas camadas mais baixas (DAÓLIO, 2010). Apesar de esse processo ser lento e problemático ao longo dos anos (ainda hoje identificamos o reflexo do racismo no futebol, especificamente), foi fundamental para que o esporte fosse apropriado culturalmente pela população brasileira.

Mesmo depois de mais de um século da abolição da escravatura no Brasil, e considerando a inserção do negro no futebol já nas primeiras décadas do século 19, percebemos que os casos de racismo e preconceito no esporte ainda acontecem com muita frequência. Um exemplo são os ataques sofridos pelo jogador Fernandinho, em suas redes sociais, após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo de 2018.

Para entender um pouco o impacto cultural que o futebol exerce hoje nas nossas vidas, reparem que ele é retratado nas músicas, nas peças de teatro, no cinema, nas novelas, na imprensa e na mídia (direcionam alta carga horária do conteúdo transmitido para o futebol, e os mesmos jogos são transmitidos por diversas emissoras de TV e rádio e até mesmo reprisados), e nos estádios, que estão sempre cheios de torcedores acompanhando seus times a qualquer custo. Nossa língua popular está repleta de jargões e termos advindos do futebol, como “pisar na bola”, “fazer o meio campo”, “colocar a bola na marca do pênalti”, entre tantos outros (DAÓLIO, 2010). O futebol foi incorporado em todos os sentidos na sociedade brasileira, gerando uma identidade nacional e também permitindo que os brasileiros fossem conhecidos mundialmente pelo nosso futebol. O Brasil é o único país que participou de todas as Copas do Mundo e também o único país que possui cinco títulos nessa competição, além de ter jogadores distribuídos por clubes no mundo todo.

Ao ensinar o futebol, você, futuro(a) professor(a) precisa, definitivamente, considerar os aspectos históricos, sociais, culturais e econômicos associados ao esporte. Tais aspectos precisam ser sempre introduzidos e levados em consideração em sala de aula, pois o que conhecemos como “lógica externa” do esporte está estritamente associado às demais características organizacionais da modalidade, e permitem que o fenômeno seja entendido de forma global.

O futsal é conhecido popularmente como um esporte que se originou do futebol, pelas características e a forma como é jogado (predominantemente com os pés). O futebol de salão, antecessor do futsal – atualmente modalidades diferentes – possui duas origens distintas. Por um lado, acredita-se que seu surgimento se deu no Uruguai e, por outro, no Brasil. Evidências apontam que o esporte surgiu entre as décadas de 1930 e 1940, por meio da Associação Cristã de Moços (ACM). Essa instituição realizava eventos de intercâmbio entre professores de Educação Física do mundo todo. Segundo relatos de professores participantes desses eventos, durante uma visita à ACM de Montevidéu, no Uruguai, a comitiva brasileira viu alunos praticando o futebol com finalidades recreativas, dentro de uma quadra de basquete, entretanto, sem regras bem definidas e sem limite de participantes. A necessidade de um espaço fechado para a prática seria, provavelmente, atribuída às baixas temperaturas enfrentadas naquela região. O idealizador da prática, nomeada Indoor-Football, foi o professor Juan Carlos Ceriani (BELO; ALVES, 2008).

A versão brasileira do surgimento da modalidade defende que, durante o mesmo período histórico, na ACM de São Paulo, a prática do futebol recreativo dentro de salões de festa, quadras de basquete e outros espaços já acontecia incisivamente. O crescimento acelerado do número de adeptos à prática do futebol dificultava a utilização dos espaços adequados, que eram escassos, para o jogo. No início, a prática nas “arenas fechadas” era realizada por equipes compostas por seis ou sete jogadores, em que era possível também utilizar as paredes dos locais de jogo para tocar a bola. No ano de 1936, Roger Grain publicou, no Rio de Janeiro, as primeiras normas para a prática do Futebol de Salão no Brasil (BELO; ALVES, 2008).

Independentemente da sua origem, na década de 1950, a facilidade no entendimento das regras e a possibilidade de ser praticado em diversos espaços (e climas) permitiu que o futebol de salão se tornasse muito popular, sendo praticado em todo o Brasil. A partir de então, foram criadas diversas federações estaduais. Em 1969, surge a Confederação Sul-Americana de Futebol de Salão e, como reguladora do esporte em nível internacional, em 1971, a Federação Internacional de Futebol de Salão (FIFUSA). Por fim, em 1979 é criada a Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS), até hoje, a organização responsável pela institucionalização e prática do futsal no Brasil (BELO, ALVES, 2008).

A Seleção Brasileira de Futsal Feminino, criada em 1979, possui seis títulos do Torneio Mundial de Futsal Feminino (2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015) e cinco títulos do Campeonato Sul-Americano de Futsal Feminino (2005, 2007, 2009, 2011 e 2017). A Seleção Brasileira de Futsal Masculino, criada em 1969, é sete vezes campeã da Copa do Mundo de Futsal (1982, 1985, 1989, 1992, 1996, 2008 e 2012). O Brasil é referência internacional na prática do esporte! Para saber mais, acesse o link: <http://bit.ly/2tUpjZG>. Acesso em: 22 fev. 2019.

O crescimento e popularização internacional do futebol de salão influenciou o interesse, dos responsáveis pela FIFA, pelo “comando” da modalidade. Após diversas tentativas, sem sucesso, de aproximação com a FIFUSA, em 1998 apenas, foi decidido que a FIFA seria a instituição responsável pela regulamentação da modalidade. Assim, no ano seguinte (1999), houve a extinção da FIFUSA, e a FIFA se tornou o órgão máximo do futsal no mundo. Esse novo cenário resultou em modificações nas regras da modalidade e também na nomenclatura, passando a ser utilizado somente o termo “futsal”.

Um dos principais fatores que diferem um “esporte” de um “jogo” são suas regras institucionalizadas/universais. No dicionário, regra é entendida como “o que regula, disciplina ou rege; norma, preceito, rédea; preceito que determina uma norma de conduta e de pensamento” (MICHAELIS, 2018, on-line). Ou seja, basicamente, as regras são um conjunto de normas específicas de cada modalidade, que devem ser seguidas para que a competição aconteça de forma organizada.

O livro Regras do futebol (2017/18) é organizado pela Federação Internacional de Futebol (FIFA), traduzido e publicado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), e tem livre acesso pelo endereço eletrônico <https://www.cbf.com.br>. Acesso em: 22 fev. 2019.

Já o livro nacional Regras do futsal é organizado pela Federação Internacional de Futebol (FIFA), traduzido pela Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS), e também tem livre acesso pelo endereço eletrônico <www.cbfs.com.br>. Acesso em: 22 fev. 2019.

Caro(a) aluno(a): você, como futuro(a) professor(a), deve ter domínio sobre as regras dos esportes que farão parte do conteúdo de ensino. É de sua competência transmitir os conceitos básicos associados às principais regras, garantindo da melhor maneira possível que uma partida de futebol e/ou futsal possa acontecer conforme a lógica do esporte. A seguir, serão apresentadas as principais regras das duas modalidades.

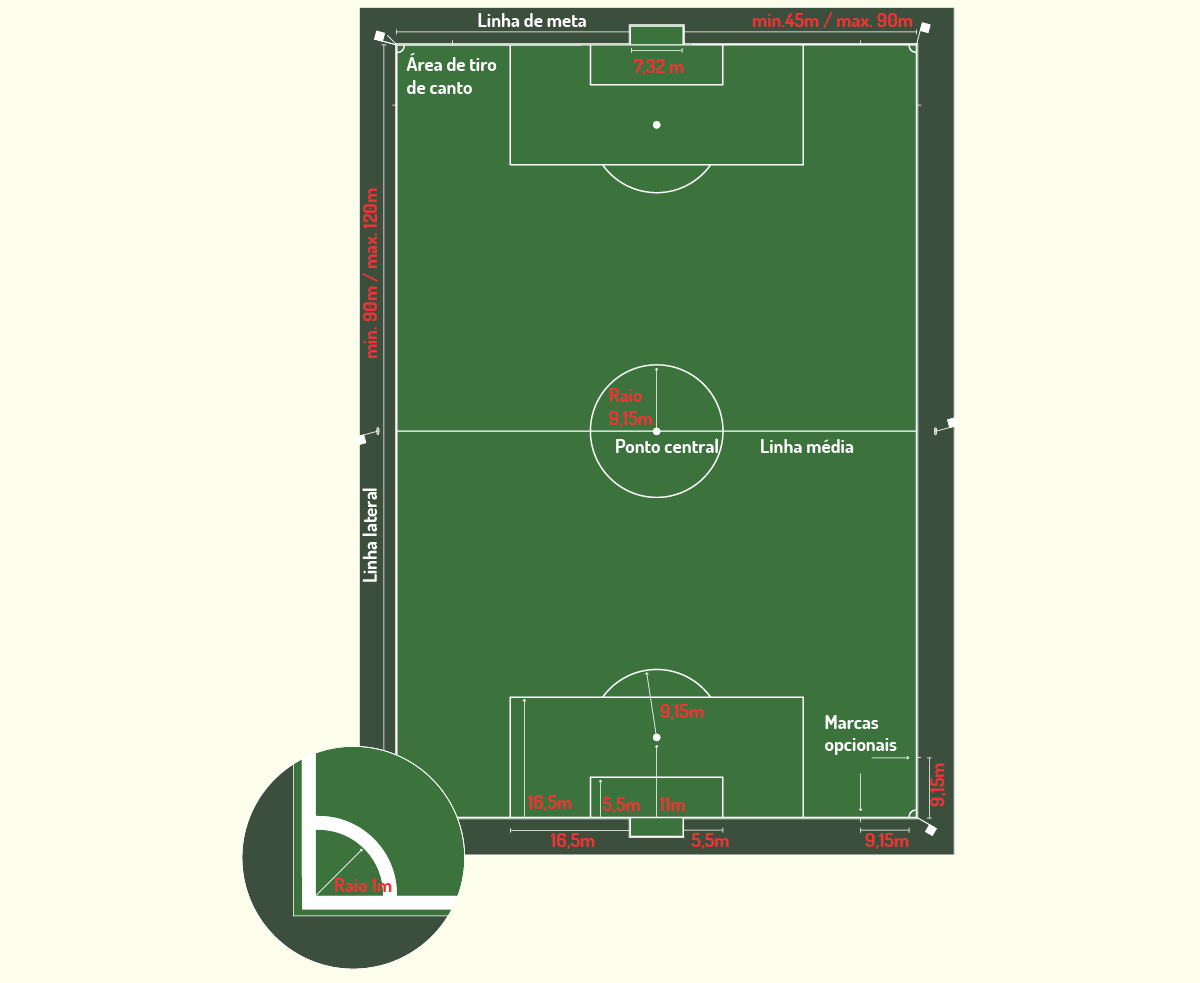

Neste tópico serão apresentadas especificações das principais regras do futebol: o campo de jogo, a bola, os jogadores, o árbitro e oficiais de arbitragem, a duração do jogo, impedimento, tiros livres, pênalti, arremesso lateral, tiro de meta e tiro de canto. Leia atentamente, os detalhes são importantes!

Quadro 3.1 - Principais regras oficiais do futebol.

Fonte: Adaptado do livro Regrasdo futebol (2017/18).

Todas as 17 regras do futebol e também as principais alterações para o biênio 2017/18 podem ser encontradas no endereço eletrônico <https://www.cbf.com.br>.

No ensino do futebol, é importante saber que as regras podem ser constantemente modificadas e adaptadas por você, futuro(a) professor(a), e também pelos(as) alunos(as), para que as atividades sejam sempre motivantes. Esse processo estimulará crianças e adolescentes que passam pelo processo de ensino-aprendizagem a resolverem uma ampla variedade de problemas táticos que são apresentados durante o jogo.

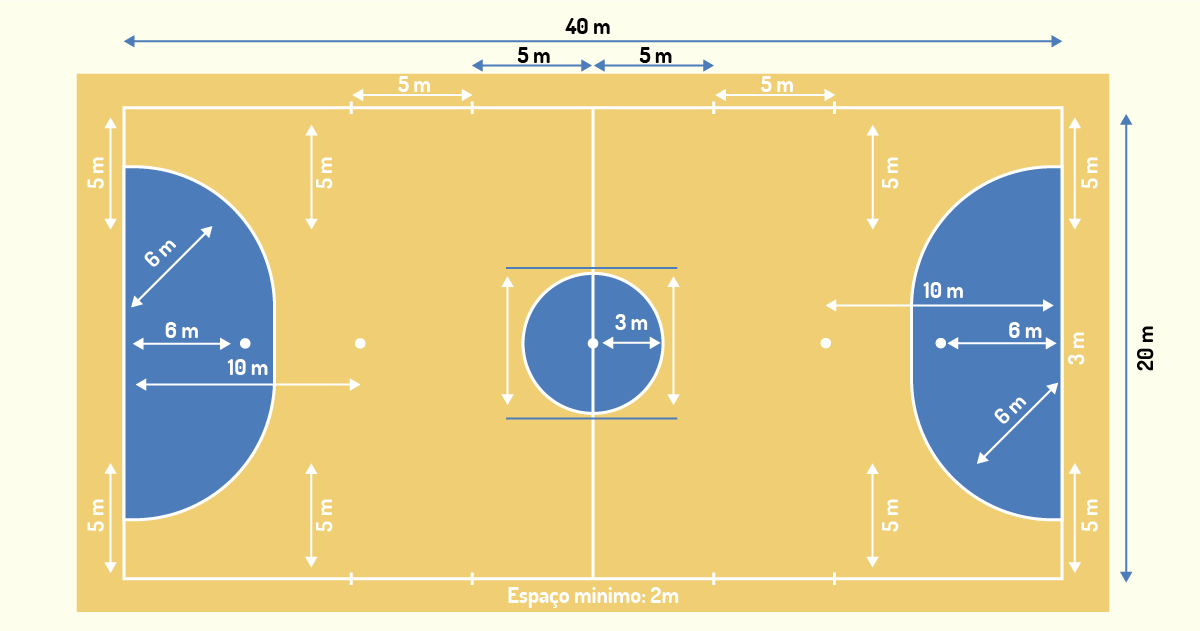

Neste tópico serão apresentadas especificações das principais regras do futsal: a quadra de jogo, a bola, os jogadores, o árbitro e oficiais de arbitragem, a duração do jogo, impedimento, tiros livres, pênalti, tiro lateral, arremesso de meta e tiro de canto. Leia atentamente, os detalhes são importantes!

Quadro 3.2 - Principais regras oficiais do futsal.

Fonte:Adaptado do livro nacional Regras dofutsal (2018).

Todas as 17 regras do futsal, anexos e também o modelo de súmula podem ser encontrados no endereço eletrônico <www.cbfs.com.br>.

Assim como no futebol, no ensino do futsal é importante saber que as regras podem ser constantemente modificadas e adaptadas, o que garantirá, ao aluno(a), um processo de ensino-aprendizagem esportiva de maior qualidade.

O futebol moderno surgiu no século 19, na Inglaterra, e desde então se disseminou por todo o mundo. Com relação a esse fenômeno esportivo, social, cultural e econômico, assinale a alternativa correta:

Com a chegada do futebol no Brasil, no final do século 19, o esporte teve um cunho popular, sendo que os primeiros praticantes foram os membros da classe operária.

Justificativa: incorreta. No momento seguinte à chegada do futebol no Brasil, apenas os membros da elite podiam praticar o esporte.

O Brasil é o único país que participou de todas as Copas do Mundo e também o único país hexacampeão dessa competição.

Justificativa: incorreta. O Brasil possui o pentacampeonato da Copa do Mundo.

O primeiro clássico do futebol brasileiro foi realizado entre os clubes paulistas Corinthians e São Paulo, com vitória da equipe do Corinthians, por 3 a 2.

Justificativa: incorreta. O primeiro clássico do futebol brasileiro, conhecido atualmente como FLA-FLU, foi realizado entre os clubes cariocas Flamengo e Fluminense.

O The Bangu Athletic Club (1904) foi o primeiro clube formado por trabalhadores no Brasil, imigrantes ingleses funcionários da Companhia Progresso Nacional.

Justificativa correta. O The Bangu Athletic Club foi o primeiro clube formado por trabalhadores no Brasil, que eram imigrantes oriundos da Inglaterra que trabalhavam na Companhia Progresso.

As primeiras regras uniformizadas do futebol moderno surgiram em 1904, com a criação da Federação Internacional de Futebol (FIFA).

Justificativa: incorreta. As primeiras regras uniformizadas do futebol moderno surgiram em 1848, na Universidade de Cambridge, Inglaterra.

Caro(a) aluno(a), a dimensão tática do futsal e do futebol está associada à capacidade de saber gerenciar e resolver os problemas vivenciados durante o jogo (“por que” e “quando” tomar determinada decisão), um outro pilar extremamente importante na realização da prática esportiva é a dimensão técnica (“como” executar determinada decisão). Essa dimensão está associada às ações motoras representadas pela execução dos movimentos característicos das modalidades esportivas. Também conhecidas como fundamentos técnicos, essas habilidades específicas estão presentes nas duas fases do jogo (ofensiva e defensiva). A seguir, apresentaremos os conteúdos referentes à dimensão técnica do futsal e do futebol. Boa leitura!

Os fundamentos do futsal e do futebol representam a interação dos jogadores com o objeto do jogo, a bola, de maneira individual e coletiva. Podemos elencar os principais fundamentos realizados nas modalidades em questão: passe, domínio, condução, drible, chute, cabeceio, desarme e técnicas do goleiro.

Essa habilidade específica é essencial para que a estrutura básica do jogo aconteça. O passe, ou transferência da bola de um integrante para outro da mesma equipe, representa a possibilidade do compartilhamento e manutenção da posse de bola. Por meio do passe, a equipe pode progredir ofensivamente, buscando encontrar oportunidades de finalizar ao gol adversário.

Essa habilidade pode ser executada de formas distintas: com a parte interna do pé (chapa); parte externa do pé (trivela/três dedos); parte superior do pé (peito); parte posterior do pé (calcanhar) e as demais partes do corpo como coxas, cabeça, peito, entre outras (exceto os braços e mãos). O passe pode variar também com relação à distância (curta, média e longa) e trajetória (rasteiro, meia altura e alto) (RODRIGUES et al., 2011).

O domínio é a ação de recepcionar e ter o controle da bola com alguma das partes do corpo (exceto os braços e mãos). Para que o fundamento “passe” seja realizado, é imprescindível que os alunos tenham também uma boa execução do domínio, a fim de garantir a manutenção da posse de bola pela equipe.

É importante que, ao entrar em contato com a bola, o aluno consiga amortecê-la, assegurando que termine a ação próxima ao seu corpo, ou com a possibilidade de realizar um passe logo em sequência. A habilidade pode ser realizada com as diferentes partes dos pés, coxas, peitoral e cabeça (RODRIGUES et al., 2011).

Essa habilidade reflete o ato de progredir carregando a bola individualmente pelos espaços possíveis dentro da quadra/campo. O aluno deve realizar toques leves na bola, mantendo-a sempre próxima do seu corpo, ao deslocá-la sob seu domínio.

Em conformidade com o passe, a condução pode ser executada com partes distintas dos pés: parte interna; parte externa; parte superior e, no futsal, principalmente, uma forma bem característica é passar a planta do pé sobre a bola enquanto é conduzida (sola do pé) realizando movimentos circulares. Essa ação permite que a bola permaneça sempre próxima ao corpo, dificultando o desarme pelo adversário (RODRIGUES et al., 2011).

O drible é representado pela capacidade de superar o adversário em confronto direto (1x1). Para realizá-lo, o portador da bola deve, principalmente, dominar o fundamento de condução, garantindo que permaneça sempre próxima ao corpo. Um bom drible acontece quando o indivíduo consegue vencer o adversário e progredir ofensivamente com a posse da bola, ou realizar um passe ou finalização logo em sequência.

Existem diversas técnicas que podem ser adotadas para a realização desse fundamento, que dependerão da criatividade, experiência e velocidade de raciocínio do aluno que tentará realizá-las. Alguns exemplos clássicos são: cortar para alguns dos lados, despistando o marcador; passar a bola entre as pernas do adversário (canetinha); tocar a bola por um lado do adversário e correr pelo outro (meia-lua); tocar a bola por cima do adversário e a recepcionar do outro lado (chapeuzinho), entre outros (RODRIGUES et al., 2011).

Essa habilidade permite que o aluno golpeie e ataque a bola. Na fase ofensiva do jogo, busca-se enviar a bola na direção do gol adversário (finalização), e consequentemente, conquistar o gol; na fase defensiva do jogo, busca-se retirar a bola da zona de risco, próxima ao seu próprio gol. Para realizar esse fundamento, o indivíduo precisa dominar, especialmente, duas capacidades: a força e a precisão. A força permite que o chute alcance maior velocidade, exigindo, do goleiro ou defensor, um menor tempo de reação para tentar obstruir o caminho da bola, em direção ao gol.

Já a precisão permite que o finalizador consiga enviar a bola para um local específico do gol, seja nos cantos ou nos ângulos, dificultando a defesa do goleiro. Essas duas capacidades são inversamente proporcionais. Na medida que o finalizador coloca mais força sobre o chute, é muito provável que perca sua precisão e vice-versa. As variações desse fundamento estão associadas à: zona de contato do pé com a bola (influenciando na direção); parte do pé que realiza a ação (superior, interna, externa e ponta do pé) e trajetória do chute (rasteiro, meia altura e alto). Ainda, existem outras formas alternativas de realizar a finalização ao gol, que dependem, em grande escala, da criatividade e habilidade do finalizador, por exemplo: bicicleta, voleio, calcanhar, trivela, entre outras (RODRIGUES et al., 2011).

Esse fundamento se constitui pelo ato de tocar a bola com a cabeça, impulsionando-a. Assim como a habilidade de chutar, o cabeceio pode ter fins ofensivos ou defensivos.

Na fase ofensiva, o cabeceio pode ser um meio para passar a bola ou enviá-la na direção do gol. Na fase defensiva, pode ser uma forma de interceptar um passe, cruzamento ou finalização adversária, impulsionando a bola para fora da zona de risco do próprio gol (RODRIGUES et al., 2011).

Desarme é a ação de roubar a bola da posse do adversário, e é um dos principais fundamentos da fase defensiva. Para retirar a bola do domínio do adversário, é necessário ter um raciocínio rápido, conseguir antecipar jogadas e, em muitos casos, superar o oponente na força. O desarme pode ser realizado de duas formas: por baixo (utilizando os pés) e por cima (utilizando a cabeça).

Na realização desse fundamento é comum acontecerem faltas ou infrações, pois o defensor, muitas vezes, acaba por entrar em contato com o corpo do adversário, atingindo-o de maneira agressiva, voluntária ou involuntariamente (FREIRE, 2011).

O goleiro, diferentemente dos outros jogadores que compõem um time de futebol, possui a permissão para utilizar as mãos durante o jogo. Isso ocorre, pois sua função principal é impedir que a bola ultrapasse a linha de meta e entre no gol da sua equipe. Dessa forma, ele deve se utilizar das técnicas possíveis para agarrar, interceptar e empurrar a bola, buscando tirá-la da trajetória em direção ao gol. As principais habilidades específicas que podem ser executadas pelos goleiros são: pegada rasteira, baixa, média e alta (agarrar a bola); pegadas laterais (com queda); defesa de mãos trocadas (mão oposta ao lado do corpo que a bola está); defesa com os punhos (interceptar, empurrar ou impulsionar a bola para uma direção), entre outras.

Os goleiros também podem se utilizar de suas técnicas específicas na fase ofensiva do jogo, por exemplo, ao sair com a bola após uma defesa, realizar lançamentos com as mãos (RODRIGUES et al., 2011).

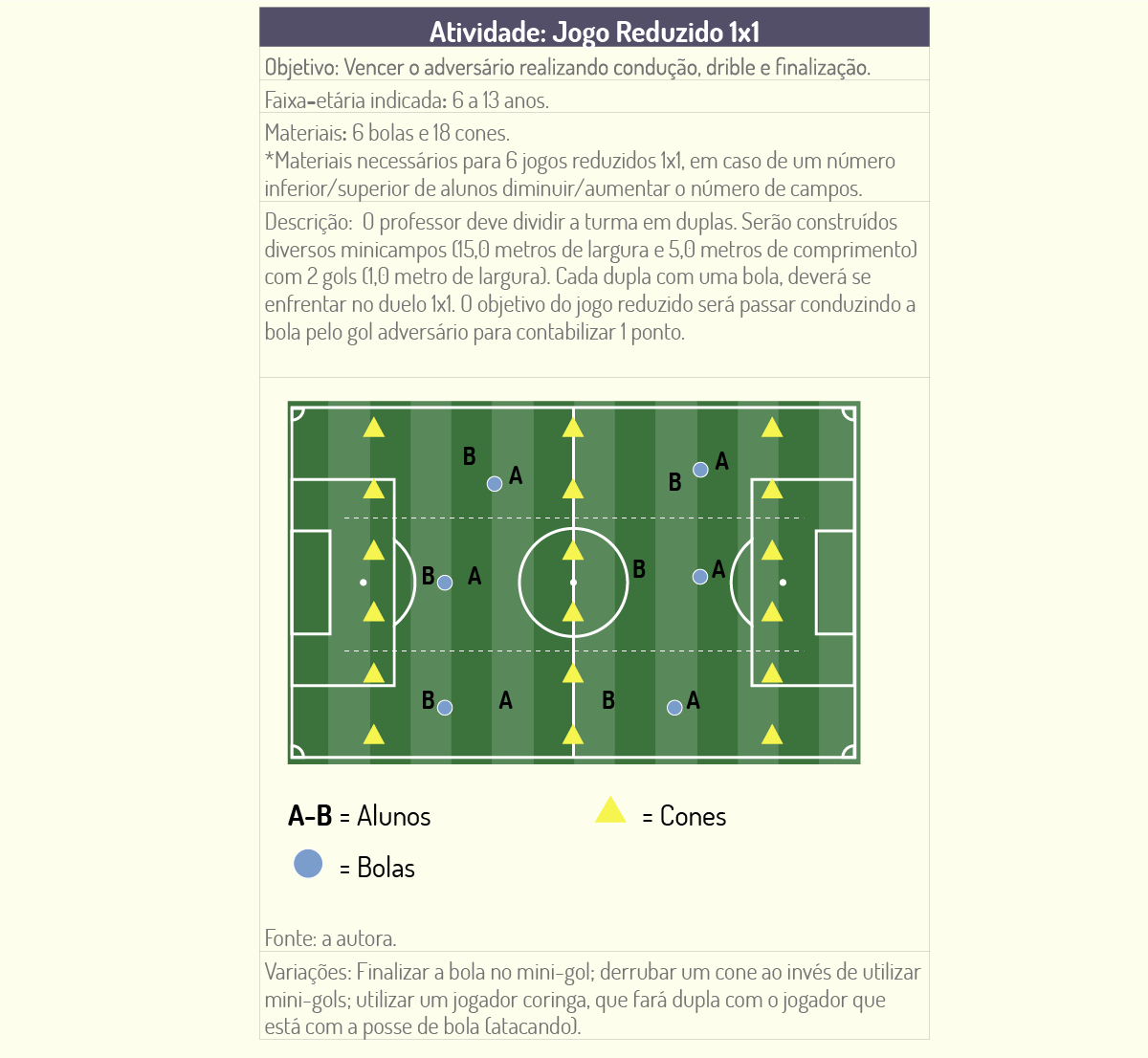

A seguir, apresentaremos alguns exercícios e atividades que podem ser utilizados no contexto de ensino-aprendizagem dos fundamentos e técnicas esportivas no futsal e no futebol. É importante que você, futuro(a) professor(a), seja criativo e tenha a capacidade de adaptar as propostas para a sua realidade, considerando o nível de conhecimento dos alunos, os materiais disponíveis, o tamanho e heterogeneidade da turma, bem como a complexidade do objetivo a ser alcançado. Ainda, é necessário que os alunos recebam feedback constante no decorrer das atividades, com o objetivo de corrigir as ações motoras durante a execução. O professor deve sempre realizar um feedback ativo e com comandos curtos e objetivos, facilitando o entendimento e a absorção por parte dos alunos.

A demonstração prévia dos exercícios também é uma ferramenta de ensino muito importante, já que, especialmente nos primeiros anos de idade, as crianças tendem a aprender baseando-se na reprodução do que conseguem observar. Assim, a demonstração, seguida de comandos verbais, é a forma ideal de passar um conteúdo para os alunos. É pertinente salientar que atividades repetitivas, que envolvam gestos mecanizados, como a repetição exacerbada (ocupando parte predominante da aula ou sessão de treinamento) de passes e chutes geralmente sem movimentação, podem ocasionar a perda da motivação dos alunos. No processo de ensino da técnica esportiva, podem ser passados atividades e exercícios lúdicos, bem como jogos reduzidos e outros jogos desportivos que estimulem os alunos a aprenderem os conteúdos pretendidos e se manterem intrinsecamente interessados na prática em questão. Seguem algumas propostas que podem ser utilizadas durante a atuação profissional:

Quadro 3.3 - Jogo para acertar o alvo no ensino da técnica esportiva.

Fonte: Elaborada pela autora.

Quadro 3.4 - Jogo da velha no ensino da técnica esportiva.

Fonte: Elaborada pela autora.

Quadro 3.5 - Jogo do zigue-zague em 3 no ensino da técnica esportiva.

Fonte: Elaborada pela autora.

Quadro 3.6 - Jogo reduzido 1x1 no ensino da técnica esportiva.

Fonte: Elaborada pela autora.

As atividades apresentadas neste capítulo são alguns exemplos que podem ser utilizados tanto no futsal quanto no futebol. Agora que vocês conhecem os fundamentos técnicos das duas modalidades e a importância de saber como bem executá-los, cabe a vocês, futuros(as) professores(as), serem criativos e elaborarem exercícios e jogos que propiciem uma boa aprendizagem aos seus alunos. Bom trabalho!

No futsal e no futebol, há grande semelhança dos conceitos inerentes à dimensão técnica. Diferentemente das regras, superfície de jogo, estrutura das equipes e outras características individuais de cada modalidade, a forma como são jogadas é muito similar. Com relação a isso, assinale a alternativa que apresenta a informação correta acerca da dimensão técnica:

A capacidade de saber gerenciar os problemas que são vivenciados durante o jogo (“por que” e “quando” tomar determinada decisão) constitui a dimensão técnica do esporte.

Justificativa: incorreta. Essa capacidade constitui a dimensão tática do esporte.

As habilidades motoras específicas, também conhecidas como “fundamentos técnicos”, não estão presentes nas duas fases do jogo (ofensiva e defensiva).

Justificativa: incorreta. Os fundamentos técnicos estão presentes nas duas fases do jogo. Entretanto, alguns são mais característicos da fase ofensiva como “chute” e “drible” e outros da fase defensiva como “desarme” e “técnicas de goleiro”.

São fundamentos técnicos realizados no jogo de futebol: domínio, passe, drible e arremesso.

Justificativa: incorreta. Arremesso não é considerado um fundamento técnico do futebol.

São consideradas ações que compõem o fundamento “técnicas de goleiro”: pegada rasteira, baixa, média e alta, pegadas laterais, defesa de mãos trocadas e defesa com os punhos.

Justificativa: correta. Essas ações específicas constituem o fundamento “técnicas de goleiro”.

O fundamento “cabeceio” é o ato de tocar a bola com a cabeça, impulsionando-a. Assim como a habilidade de chutar, o cabeceio só possui fins ofensivos.

Justificativa: incorreta. Os fundamentos “chute” e “cabeceio” podem possuir finalidades defensivas.

Agora que vocês já conheceram os aspectos técnicos do futsal/futebol e como ensinar os fundamentos garantindo uma aprendizagem de qualidade, vamos direcionar a discussão para os aspectos associados à dimensão tática.

A seguir serão enfatizados aspectos associados às fases do jogo, princípios táticos gerais, operacionais e fundamentais, posições e sistemas táticos referentes à lógica interna do futsal e do futebol. Boa leitura!

Caro(a) aluno(a), um dos principais componentes da lógica interna de um jogo de futsal ou futebol é a dimensão tática. Objetivamente, para Teoldo, Guilherme e Garganta (2015), a tática é a maneira como os jogadores realizam o gerenciamento do espaço de jogo, considerando a relação com a bola, companheiros de equipe e também adversários. Os autores enfatizam também que tal dimensão é representada, principalmente, pela ocupação espacial do campo, associada aos posicionamentos e funções específicas de cada jogador e da equipe como um todo. O desempenho tático evidencia a maneira como ocorre o comportamento individual e coletivo durante as fases do jogo (defensiva e ofensiva) e como os jogadores se valem dos princípios táticos para resolver os problemas apresentados e, consequentemente, alcançar os objetivos estabelecidos.

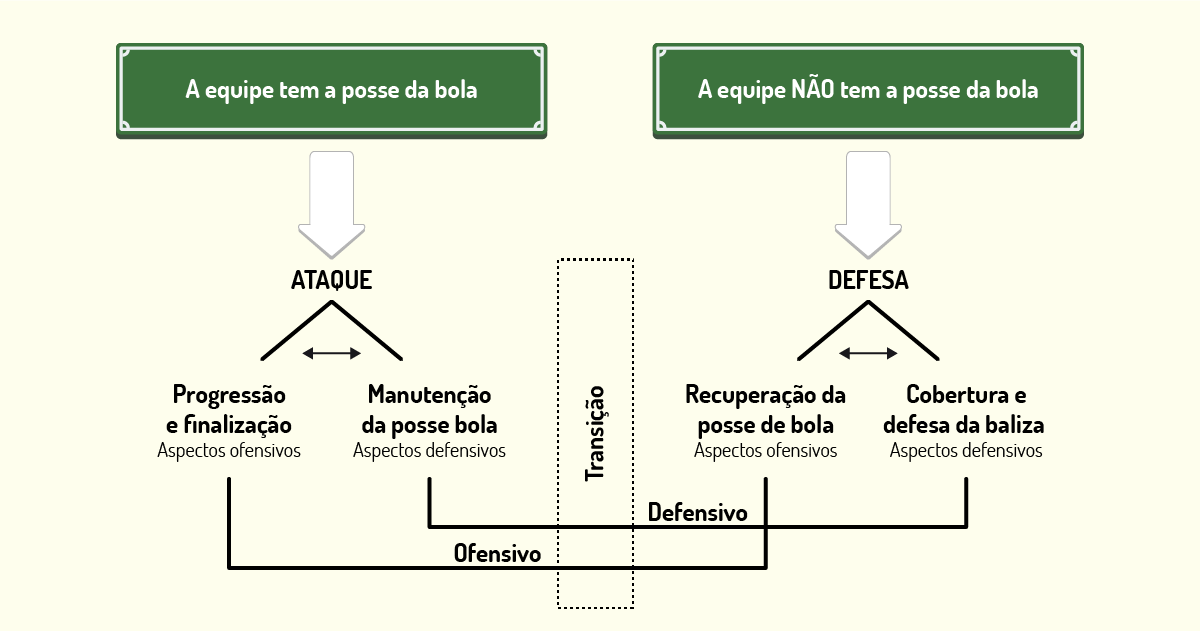

Basicamente, a fase ofensiva caracteriza-se pelos momentos da equipe que TEM a posse da bola e, em contrapartida, a fase defensiva, pelos momentos da equipe que NÃO TEM a posse da bola. É extremamente importante que vocês entendam que entre as fases do jogo existem também os momentos de transição, conhecidos como “transição ofensiva” e “transição defensiva”. O primeiro, representa os segundos iniciais após a recuperação da posse de bola; os jogadores devem mantê-la para, em seguida, dar sequência com a progressão ofensiva e buscar a finalização. Já no momento de “transição defensiva”, que representa os primeiros segundos após a perda da posse da bola, os jogadores prejudicados devem objetivar recuperar novamente a posse, posicionando-se de uma forma que proteja e dê cobertura à sua própria baliza. As fases e momentos do jogo são ilustrados na figura a seguir:

Para Castelo (1994), os princípios táticos representam o plano de fundo teórico acerca da lógica do jogo nos esportes coletivos, que se operacionalizam por meio dos comportamentos dos participantes. É necessário, que você, futuro(a) professor(a), saiba transmitir os conhecimentos a respeito dos princípios gerais, operacionais e fundamentais do futebol, além de estimular a transferência desse domínio teórico para a realidade prática esportiva pelos seus alunos. É necessário que as ações desenvolvidas por eles coloquem em sinergia os mecanismos motores, a consciência e o conhecimento tático envolvidos na execução do movimento.

Nos esportes coletivos, são caracterizados como princípios gerais três conceitos pautados nas relações espaciais e numéricas dos jogadores de uma equipe com seus adversários. Conforme Garganta e Pinto (1994), esses conceitos são comuns às duas fases do jogo (defensiva e ofensiva):

(i) Não permitir a inferioridade numérica;

(ii) Evitar a igualdade numérica;

(iii) Procurar criar a superioridade numérica.

Quando consideramos as condutas táticas específicas de cada fase de jogo, os princípios operacionais, estamos tratando de conceitos atitudinais, que contribuem para a conquista dos objetivos. Teoldo, Guilherme e Garganta (2015) nos apresentam cinco princípios operacionais para cada fases:

Quadro 3.7 - Princípios táticos operacionais do jogo de futebol.

Fonte: Teoldo, Guilherme e Garganta (2015).

Especificamente no futebol, os princípios táticos fundamentais referem-se a um conjunto de regras específicas para cada fase do jogo, que servem de guia para que os jogadores gerenciem o espaço de jogo com mais facilidade. A realização dos princípios táticos fundamentais permite que os princípios operacionais e gerais do jogo sejam alcançados com maior eficiência. Segundo Teoldo e colaboradores (2009), os dez princípios fundamentais do futebol (cinco defensivos e cinco ofensivos) e seus principais objetivos são:

Quadro 3.8 - Princípios táticos fundamentais do jogo de futebol.

Fonte: Adaptado de Teoldo et al. (2009).

Agora que vocês já conheceram e entenderam um pouco dos princípios táticos do futsal e do futebol, vamos avançar para as posições e sistemas de organização tática? Neste conteúdo do capítulo, enfatizaremos conceitos quanto à estrutura e organização de uma equipe de futsal/futebol e como ocorre o gerenciamento dos espaços de jogo por meio das posições e dos sistemas táticos.

Desde o surgimento do futebol, no final do século 19, o modo moderno de jogá-lo tem se alterado constantemente. Para introduzirmos os sistemas táticos de jogo, precisamos, primeiramente, definir os setores do campo e as posições presentes no futebol, sinalizando quais as principais funções realizadas pelos jogadores que as ocupam.

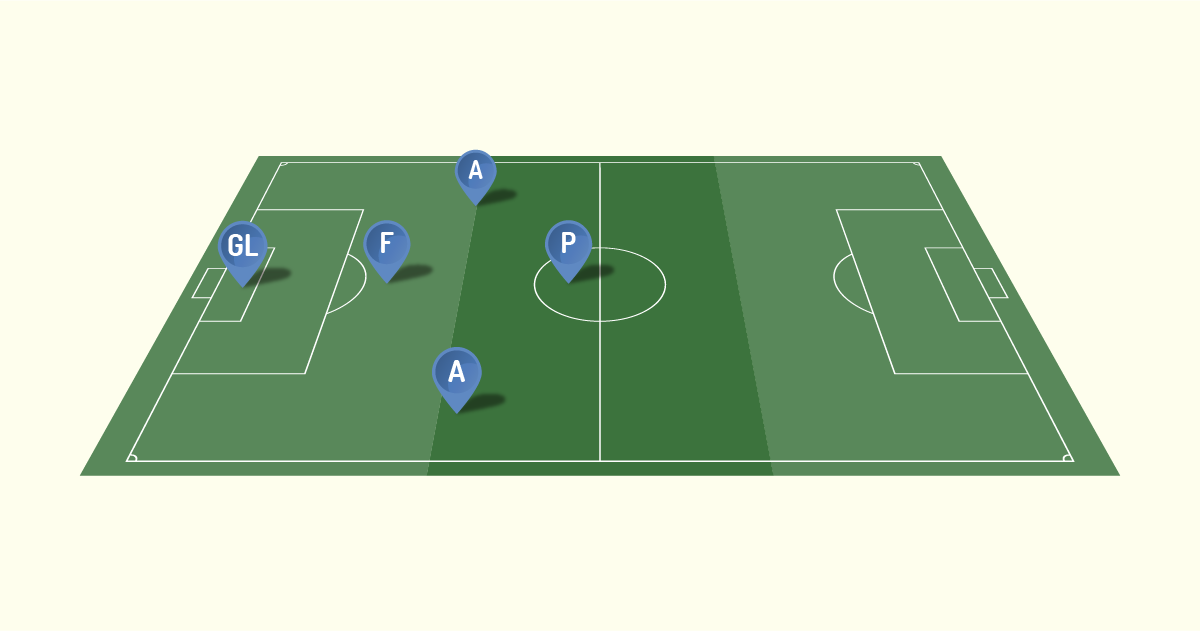

No campo de futebol, o setor defensivo representa 1/3 (um terço) do campo, constituindo-se pela região que está na metade defensiva, mais próxima do gol da equipe. Nesse setor acontecem as situações que colocam em risco a própria baliza, facilitando tentativas de finalização dos adversários. Ocupam esse espaço os jogadores conhecidos como defensores: goleiro, zagueiros e laterais. O setor intermediário, ou meio campo, também representa 1/3 (um terço) do campo e está localizado na região central, entre o setor defensivo e o setor ofensivo. Nessa região, distribuem-se jogadores que realizam funções de ligação entre o ataque e a defesa: volantes, alas e meias. Por fim, no último setor, que representa o terço final do campo (setor ofensivo), estão os atacantes. Essa região do campo se localiza mais próxima do gol adversário, onde se concentram a maioria das ações ofensivas que podem resultar na conquista de um gol. Nessa zona, considerada de maior perigo para a equipe adversária, estão posicionados os ponteiros e centroavantes.

Para que a organização dos jogadores em campo possa ser entendida por você, futuro(a), professor(a), descreveremos, a seguir, as posições e as respectivas principais funções:

O goleiro é quase sempre o último defensor da equipe. Por isso, suas ações devem ser extremamente cuidadosas, no sentido de garantir a segurança da sua meta. Além de impedir que os adversários conquistem o gol, o goleiro também é, na maioria das vezes, o responsável por colocar a bola em jogo, com o tiro de meta ou a reposição, após uma defesa. Para isso, o jogador nessa posição deve dominar o fundamento “chute” e “passe”, além de possuir uma boa técnica de lançamento com as mãos. Com o passar dos anos e com as modificações das regras, o goleiro passou a participar de maneira mais efetiva também da fase ofensiva do jogo de futebol. Como o goleiro não é mais autorizado a pegar a bola com as mãos após um recuo, ele precisa dominar todos os fundamentos dos jogadores de linha, para garantir que sua função seja executada de maneira mais efetiva. Outra característica sobre essa posição é que os goleiros são sempre os “últimos homens” e, para isso, precisam ter uma boa leitura de jogo, já que conseguem observar, de um ângulo privilegiado, tanto as ações ofensivas e defensivas da sua equipe quanto as da equipe adversária. Esse fator permite que esse jogador possa orientar os demais sobre seus posicionamentos e também sobre os comportamentos a serem desempenhados (GUIMARÃES et al., 2014).

Os zagueiros estão sempre posicionados mais próximos à área penal da sua equipe. Habitualmente, os jogadores nessas posições apresentam um porte físico diferenciado: são geralmente mais altos e fortes que os demais. Essas características favorecem algumas de suas funções, como interceptações de bolas altas, desarmes em confronto físico com o adversário, entre outras. O objetivo primordial dos zagueiros é impedir o avanço dos oponentes em direção ao gol. Na maioria dos casos, esses jogadores têm menor liberdade de se movimentar pelos espaços do campo, ficando mais restritos à zona defensiva. Isso ocorre, pois em situações de contra-ataque, atuam como obstáculo à chegada rápida ao gol. Os zagueiros precisam tomar decisões rápidas e antecipar jogadas, e uma boa leitura de jogo é muito importante para a execução efetiva dessas capacidades. O jogador que tende a ficar mais recuado, à frente apenas do goleiro, recebe o nome de líbero. Já no ataque, os zagueiros costumam participar de jogadas com bolas paradas, em função da sua habilidade de cabeceio em situações de cruzamento, criando claras chances de gol (GUIMARÃES, 2014).

Como o nome já diz, são os jogadores que exercem funções nas laterais do campo, mais especificamente nos corredores direito e esquerdo. Nessa posição, o jogador precisa possuir boa resistência e também velocidade, já que deve, constantemente, executar a ligação entre o setor defensivo e o ofensivo (laterais- ponteiros), seja conduzindo a bola em velocidade ou realizando sprints para se desmarcar e dar opção de passe. Os laterais precisam também dominar as técnicas defensivas, como desarme, cabeceio e interceptação. Entretanto, também precisam ser habilidosos para realizar contra-ataques rápidos pelas laterais e garantir a progressão ofensiva pelo campo de jogo. Na fase defensiva, quando a bola se encontra no seu corredor, e na zona defensiva, o lateral é, muitas vezes, o responsável por ser o primeiro oponente direto ao atacante com bola. Quando os jogadores dessa posição têm mais liberdade para atacar e se posicionar no setor intermediário, recebem o nome de “alas”, que possuem mais flexibilidade para atacar sem se preocupar exacerbadamente com as funções defensivas (GUIMARÃES et al., 2014).

Também conhecidos como meias defensivos, os jogadores que atuam nessa posição estão localizados no setor intermediário e possuem tanto funções defensivas quanto ofensivas. Os volantes são responsáveis, diretamente, por fazer a ligação entre a defesa e o ataque, estando posicionados logo à frente dos defensores e atrás da linha dos meias. Na fase defensiva, são os responsáveis por marcar os meias adversários, impedindo que penetrem a linha de defesa e ganhem espaço de jogo, anulando possíveis jogadas. Para tanto, os volantes precisam ser bons marcadores. Atualmente, têm tido um papel mais ofensivo nas equipes, sendo requisitados a participar efetivamente das jogadas de ataque. O fato de os zagueiros exercerem uma ação de cobertura defensiva permite que os volantes tenham mais liberdade para criar jogadas e quebrar as linhas defensivas adversárias (GUIMARÃES et al., 2014).

Os jogadores que atuam nessa posição localizam-se no setor intermediário do campo e são classificados como “meias de contenção” e “meias de armação”. No primeiro caso, possuem a função de dar apoio aos jogadores mais avançados e, para isso, precisam ter um condicionamento físico que os permita transitar pelos três setores do campo. Os meias se posicionam, geralmente, entre os volantes e os meias mais ofensivos. Já os meias de armação, ou meias de ligação, possuem, como principal função, a criação de jogadas ofensivas. Os meias de armação costumam avançar pela defesa adversária, buscando encontrar espaços livres para progredir ofensivamente, ou superar o adversário por meio do drible. Esses jogadores podem atuar nos três corredores do campo (esquerdo, direito e central). Na maioria das vezes são considerados os jogadores mais inteligentes do time e os responsáveis pelo ritmo do jogo. Os meios-campistas que atuam mais próximos das laterais do campo, comumente presentes em sistemas que priorizam linhas no setor intermediário, são conhecidos como meias-laterais ou “extremados”. Já os meias-atacantes ou meias-ofensivos possuem funções similares com os atacantes, posicionando-se no limite entre o setor intermediário e o setor ofensivo do campo (GUIMARÃES et al., 2014).

Também conhecidos como atacantes de área, os centroavantes jogam no setor ofensivo de maneira mais centralizada. Esses jogadores são os responsáveis por finalizar as jogadas, ou seja, marcar os gols. Nos sistemas mais clássicos, os centroavantes não exercem muitas ações defensivas, ficando geralmente isolados no ataque com os zagueiros adversários durante a fase defensiva. No futebol moderno, esses jogadores passam a adotar uma função mais coletiva “voltando para marcar” e participando da unidade defensiva quando estão sem a posse da bola. As principais características necessárias para um centroavante são agilidade, antecipação, velocidade na tomada de decisão, criatividade e capacidade de jogar de costas para o gol. O centroavante atua com frequência junto ao último defensor, procurando criar a quebra da linha defensiva (ações de mobilidade) para alcançar o gol adversário (GUIMARÃES et al., 2014).

Os ponteiros ou também nomeados “extremos” atuam nos corredores laterais (esquerdo e direito) do setor ofensivo. Esses jogadores se movimentam com a intenção de encontrar espaços vagos para progredir ofensivamente pelas laterais do campo, buscando criar oportunidades de cruzamentos. Sua principal função defensiva é pressionar os laterais durante a saída de bola do time adversário, exercendo com frequência um método de marcação “pressão”. Na fase ofensiva esses jogadores também realizam bastante ações de quebra da última linha defensiva adversária (mobilidade), jogando, constantemente, na linha do impedimento em situações de lançamentos e bolas paradas (GUIMARÃES et al., 2014).

Explicadas as posições do futebol, vamos aos sistemas táticos!

Esse foi um dos primeiros sistemas utilizados após a definição das primeiras regras do futebol moderno (1848). A princípio, com uma estrutura muito similar a do rugby, no futebol, um jogador com a posse de bola era proibido de realizar um passe à frente para um colega de equipe. Dessa forma, o sistema constituído por um goleiro, um defensor e nove atacantes era a forma mais utilizada na tentativa de progredir no ataque e conquistar espaço no campo adversário.

Essa organização influenciou a realização de um jogo menos coletivo e marcado por ações técnico-táticas mais individuais (TEOLDO; GUILHERME; GARGANTA, 2015).

O sistema constituído por um goleiro, dois defensores, três meias e cinco atacantes representou o avanço nas regras da prática do esporte (1884). Nesse momento, passou-se a ocupar os três setores do campo (defensivo, intermediário e ofensivo), representando, assim, a transição de um jogo mais individualizado, para uma organização mais coletiva. Assim, as ações predominantes de dribles e confrontos um contra um foram substituídas pela possibilidade do passe e da progressão da equipe pelo campo adversário em unidade.

Esse momento de transição e adaptação de um jogo mais individualizado para o coletivo durou cerca de 50 anos (TEOLDO; GUILHERME; GARGANTA, 2015).

O sistema proposto por Hebert Chapman, treinador do Arsenal (1932), representa, pela primeira vez no futebol, um equilíbrio entre o número de jogadores nos setores defensivos e ofensivos do campo de futebol. Percebemos que o nome advém da organização defensiva no formato de “W”, constituída por três defensores, seguidos de dois meias; e a organização ofensiva no formato de “M”, constituída por dois meias e três atacantes.

Na transição para esses modelos de organização tática podemos identificar uma maior proximidade do jogo coletivo como conhecemos hoje (OLIVEIRA, 2004).

A primeira organização mais próxima do atual 1x4x3x3 foi inicialmente proposta por Hugo Meisl, treinador da seleção austríaca (1931-1935). O técnico procurou associar a qualidade técnica de seus jogadores a uma organização de jogo mais moderna e ainda mais coletiva, que serviu de inspiração para o futuro da tática no futebol. A proposta de Meisl proporcionou um futebol de alta qualidade, até então. O sistema permitia a ocupação equilibrada e racional dos setores do campo. Posteriormente, nas Copas do Mundo de 1958 e 1962, a Seleção Brasileira adotou um sistema muito similar e que ficou então conhecido como 1x4x3x3, composto por um goleiro, quatro defensores, três meias e três atacantes (TEOLDO; GUILHERME; GARGANTA, 2015).

Essa organização tática ainda é uma das mais utilizadas e efetivas no futebol da atualidade.

Futebol e futsal são esportes similares com relação às regras e forma de jogar. Entretanto, em termos táticos, os jogadores de diferentes posições, no futsal, precisam ter uma atuação mais universal em comparação aos jogadores de futebol. Nas quadras, há necessidade de um alto grau de flexibilidade que os permita atuar em todos os espaços, além de desempenhar todas as funções do jogo (VOSER; GIUSTI, 2002). Apesar disso, no futsal há também a divisão dos jogadores em 5 posições específicas, apresentadas a seguir.

É o responsável por proteger a meta, impedindo que o adversário marque um gol. Dentro da área de meta é o único jogador autorizado a tocar a bola com as mãos. Fora da sua área, pode assumir as funções habituais de um jogador de linha (conhecido como goleiro linha), extremamente importantes para o desempenho da equipe. As regras atuais permitem que o goleiro realize lançamentos diretamente para o campo ofensivo, favorecendo assim jogadas rápidas e a chance de conquista do gol (VOSER; GIUSTI, 2002).

Também conhecido como último homem, é o principal integrante da fase defensiva do jogo. Ocupa, com mais frequência, o centro da meia-quadra defensiva. Na fase ofensiva, atua organizando a construção do ataque, muitas vezes avançando como homem-surpresa para finalizar ao gol. Assim como o goleiro, os fixos são responsáveis por orientar os demais jogadores com relação à organização da marcação (VOSER; GIUSTI, 2002).

Os alas atuam, com mais frequência, próximos às laterais da quadra, muitas vezes ditando o ritmo do jogo e dos rodízios que são realizados. Além de construir as jogadas ofensivas, são responsáveis pela marcação direta dos alas com posse de bola. Durante a fase ofensiva, realizam infiltrações pelo meio da quadra para criar situações de finalização e progressão pelo campo adversário (VOSER; GIUSTI, 2002).

Os pivôs, ou homens de frente, jogam frequentemente de costas para o gol. Apesar de atuarem com mais frequência na meia quadra ofensiva, durante a fase defensiva é, geralmente, o jogador que realiza a contenção da progressão do adversário com a posse de bola. Suas principais funções ofensivas são: abrir espaços na área adversária, girar com a posse da bola e realizar tabelas para que os companheiros de equipe penetrem a área de meta adversária buscando a finalização (VOSER; GIUSTI, 2002).

Explicadas as posições do futsal, vamos aos sistemas táticos!

Esse sistema foi um dos pioneiros no futsal e passou a ser utilizado por volta de 1950, presente nos dias atuais. A formação consiste no posicionamento de dois jogadores de armação na meia quadra defensiva e dois jogadores de armação na meia quadra ofensiva. Pode ser aplicado quando o adversário opta por realizar marcação pressão e há dificuldade nas trocas de passe. O goleiro é a melhor opção, nesse caso. É um dos sistemas mais básicos e, por isso, o mais interessante de ser adotado na iniciação esportiva. Utilizá-lo nas aulas de Educação Física permite o equilíbrio entre defesa e ataque, não necessitando de muitas movimentações e trocas de posição (VOSER; GIUSTI, 2002).

A seguir, veremos outros sistemas, como o 3x1.

É um dos sistemas mais utilizados. As possibilidades de movimentação favorecem, principalmente, a realização de jogadas ensaiadas. Os rodízios de três e de quatro jogadores advêm dessa estrutura de organização tática. Para realizarem de forma adequada e sincronizada as movimentações e trocas de posições, os jogadores precisam ter um alto nível de condicionamento físico. O pivô realiza, geralmente, a flutuação entre o centro e as laterais (esquerda e direita) da quadra, oportunizando linhas de passe (VOSER; GIUSTI, 2002).

A seguir, veremos o sistema 4x0.

Também conhecido como quatro em linha, é uma novidade do futsal moderno. A principal característica desse sistema é que os jogadores assumem suas posições (fixo, alas e pivô) nos diferentes setores da quadra. Durante a saída de bola, a meia quadra ofensiva fica repleta de espaços livres, favorecendo jogadas de velocidade que surpreendam a organização adversária. É um sistema indicado para quadras de maiores dimensões e possui muitas variações (VOSER; GIUSTI, 2002).

Agora que vocês conhecem as posições e os principais sistemas táticos do futsal e do futebol, vamos avançar para a lógica interna de ensino-aprendizagem desses aspectos. A seguir, serão apresentados alguns modelos de exercícios que permitem a aplicação dos conteúdos táticos conceituais na prática das modalidades. Boa leitura!

Nos esportes de invasão, especialmente, é preciso entender a importância de um ensino centrado na aprendizagem do jogo, em que os princípios, fundamentos, regras, sistemas e demais especificidades de cada modalidade sejam realizados simultaneamente pelos alunos, durante parte predominante do tempo de aula. O professor deve buscar evitar o uso exacerbado de atividades analíticas, com repetição de gestos motores, muitas vezes fora do contexto do jogo/competição. É importante dar prioridade a atividades e exercícios que promovam a realização dos princípios táticos gerais e operacionais dos esportes coletivos (na fase defensiva e ofensiva) e também o desenvolvimento da inteligência e velocidade na tomada de decisão.

Tomar uma decisão durante uma atividade ou situação de jogo é um momento que envolve o saber “quando” e “como” realizar determinada ação técnica/tática. Essa habilidade, essencial para o bom desempenho no esporte, desenvolve-se na medida em que o aluno adquire conhecimentos resultantes das experiências e vivências proporcionadas ao longo de sua formação esportiva. Para tanto, você, futuro(a) professor(a), pode adotar, como ferramenta de ensino, propostas que contemplem a realização de jogos conceituais, jogos reduzidos, jogos de inteligência e uma variedade de situações-problema. Essa postura permite que o aluno seja submetido à complexidade real do jogo, que envolve, principalmente, conceitos e comportamentos técnicos, táticos, físicos e psicológicos, exigidos em conjunto. É importante que o aluno desenvolva sua consciência corporal e espacial e esteja sempre atento às estratégias, movimentações e ações dos adversários, e também dos colegas de equipe, buscando contribuir para que o objetivo primordial do jogo seja alcançado: conquistar a vitória.

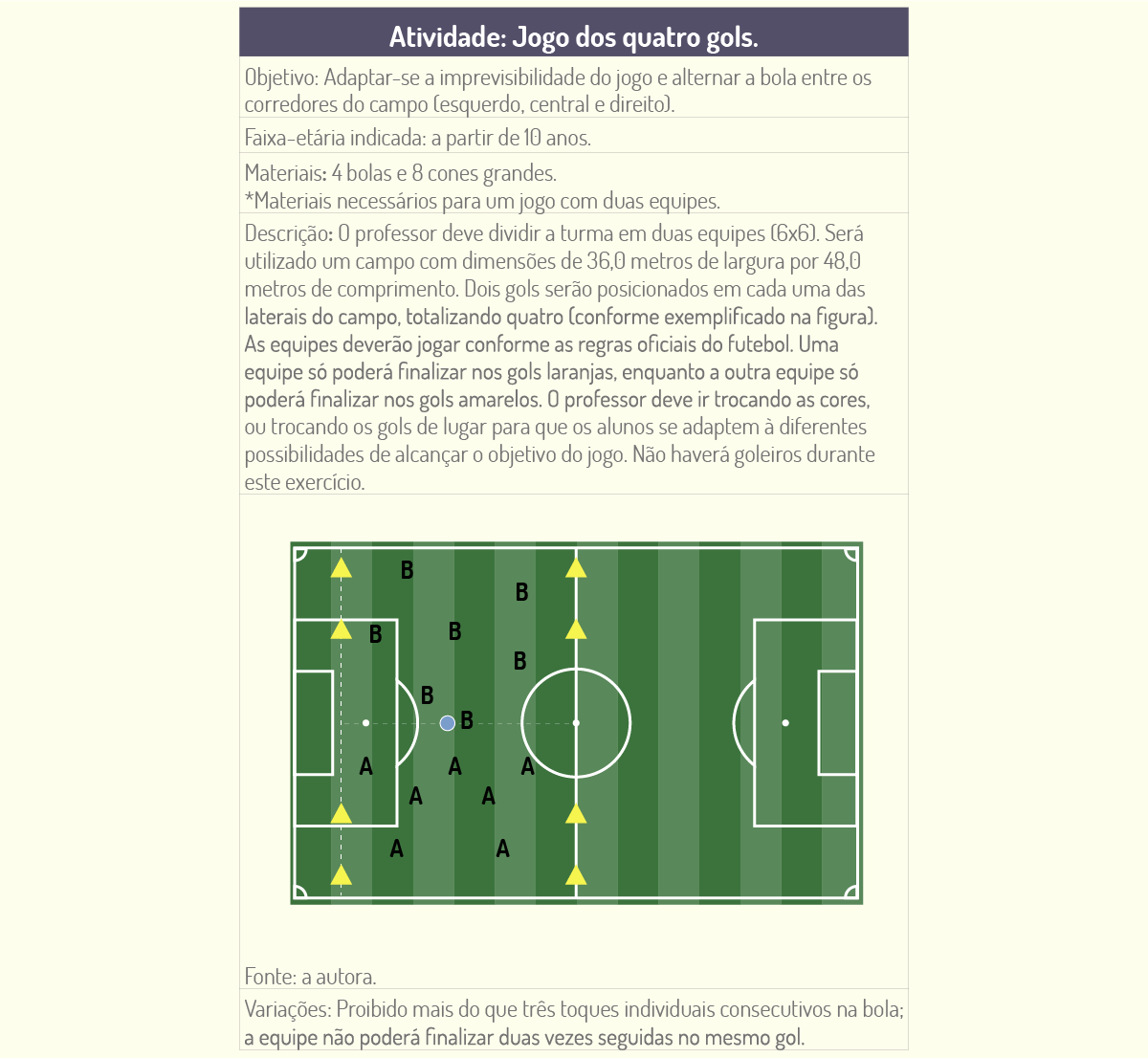

A seguir, apresentaremos modelos de atividades que podem ser utilizados para proporcionar o desenvolvimento da consciência tática e estimular situações que exercitem a tomada de decisão.

Esses são alguns exemplos de exercícios que podem ser utilizados na aplicação de conhecimentos e conceitos táticos com relação às posições, sistemas e princípios do jogo no futsal e no futebol. É importante lembrar que, durante a intervenção profissional, cabe a vocês, futuros(as) professores(as), serem criativos e elaborarem exercícios e jogos que propiciem uma boa aprendizagem aos seus alunos. Bom trabalho!

Desde a criação das regras do futebol moderno, diversos modelos de sistemas táticos foram utilizados com o intuito de organizar as posições e funções dentro de campo, bem como, facilitar o gerenciamento dos espaços de jogo. Nesse sentido, assinale a alternativa que melhor define o sistema “clássico” ou de “pirâmide”:

O sistema “clássico” é constituído por um goleiro, três defensores, três meias e quatro atacantes.

Justificativa: incorreta. O sistema clássico é constituído por um goleiro, dois defensores, três meias e cinco atacantes.

A ocupação dos três setores do campo (defensivo, intermediário e ofensivo) permitiu a transição de um jogo individualizado para um jogo mais coletivo.

Justificativa: correta. A proposta de um jogo com mais coletividade e mais passes representa de maneira adequada a proposta do sistema clássico.

A utilização desse sistema permitiu o aumento da realização de jogadas ofensivas individualizadas, principalmente por meio da realização de dribles.

Justificativa: incorreta. Esse sistema permitiu a diminuição da realização de jogadas individuais, favorecendo a troca de passes entre a equipe.

O sistema “clássico”, também conhecido como “pirâmide”, foi pouco utilizado e não representou uma revolução na organização tática da época.

Justificativa: incorreta. Esse sistema foi utilizado predominantemente por cerca de 50 anos e representou uma revolução na organização tática da época, por permitir uma melhor divisão dos jogadores dentro do espaço de jogo.

Na tentativa de implantar o sistema “clássico”, equipes passaram a trocar uma menor quantidade de passes, em função da regra ser muito similar à do rugby.

Justificativa: incorreta. Pelo contrário, as equipes passaram a realizar um número superior de passes e a progredir ofensivamente de maneira mais coletiva.

Caro(a) aluno(a), o desenvolvimento do futebol e do futsal na escola está condicionado ao conhecimento e adoção de aspectos pedagógicos que compõem o processo de ensino-aprendizagem dos esportes coletivos. Nesta unidade, apresentaremos os princípios e condutas pedagógicas para ensinar o futebol, uma proposta de estrutura metodológica de ensino e, por fim, instrumentos de avaliação da aprendizagem. Boa leitura!

Iniciamos nossas discussões acerca das estratégias de ensino do futsal e do futebol com uma breve reflexão sobre o primeiro ambiente (muitas vezes) de aprendizagem que as crianças são inseridas ao terem contato inicial com um jogo pré-desportivo, ou com a prática de um esporte: a rua. Leiam atentamente o relato de experiência do professor João Batista Freire, importante figura no âmbito da Educação Física e da pedagogia do ensino no Brasil.

Quero ser jogador de futebol – João Batista Freire (2011), texto na íntegra:

Por azar dos meus pecados, eu era o primeiro da classe quando estudava no primário, numa escola chamada Escola Isolada do Morro do São Bento. Uma redundância. Não era necessário enfatizar o “isolada”: ficava no alto de um dos morros de Santos.

Naquele tempo, o assunto mais frequente entre os alunos era futebol. O Santos começava a ser o grande Santos de Pagão, Álvaro, Tite, Pepe, Pelé. A gente só pensava nisso. Jogava futebol em qualquer pedaço de chão; antes e depois da aula e na hora do recreio. Jogava com bola de meia, lata de óleo, tampinha de garrafa, ou qualquer outra coisa chutável.

Minha mãe era daquelas que queria o filho o primeiro da classe. Filho seu tinha que estudar na escola e depois em casa. Bola só depois que acabasse a lição. Terminada, eu saía como um tiro, atrás da primeira coisa que rolasse aos meus pés. Tendo que estudar tanto, numa escola em que quase ninguém estudava, o filho da minha mãe só podia virar o primeiro da classe.

Esse primeiro da classe, no Dia da Independência ou da Bandeira, tinha que decorar aquelas poesias do Olavo Bilac para declamar em público, mexendo as mãos como se fossem uma revoada de pombos: “Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá [...]”. E lá ia eu, de verso em verso, parecendo um Pinochio antes de ganhar a vida. Além disso, obviamente, a professora depositava no seu primeiro da classe as esperanças de futuro brilhante, alguma coisa como médico, advogado ou engenheiro, as profissões nobres daquela época.

Um belo dia a dona Célia – era esse o nome da professora – resolveu perguntar a cada um de nós, uns 40, o que queria ser quando crescesse. Fui dos últimos. Um por um, perguntados, respondíamos: “Jogador de futebol, professora”. Chegou minha vez. Ela já perguntou como se a resposta não pudesse ser outra: “Médico, engenheiro, advogado”. E eu, um tanto constrangido: “Jogador de futebol, professora”.

Dona Célia, morena que era, ficou vermelha, roxa, verde: “Até você, João Batista”. Calado estava, calado fiquei. Sentia muito, mas não podia responder outra coisa. Ser jogador de futebol era o que eu queria, com todas as minhas forças. Não fazia sentido algum futuro meu que não fosse correndo no gramado da Vila Belmiro ou do Pacaembu. Ninguém no mundo podia ser mais importante que Pagão, Canhoterinho ou Zizinho.

Nunca cheguei àquele futuro de menino. Futebol, para mim, só o dos sábados à tarde ou o dos domingos pela manhã na várzea. No entanto, ainda hoje, se me perguntarem o que vou ser quando crescer, ouvirão um menino constrangido respondendo: “Jogador de Futebol”. (FREIRE, 2011, p. 6).

E aí? Vocês se identificaram em algum momento com o relato do professor Freire? A situação exemplificada por ele ainda é comum nas salas de aula? Isso reflete a importância que o futebol tem na sociedade e cultura brasileiras?

Em seu livro Pedagogia do futebol, o professor nos traz importantes reflexões sobre o ensino dessa modalidade nas escolas (apesar de o autor utilizar apenas o termo futebol, sabemos que a lógica também se aplica ao futsal. Adotaremos essa ideia ao longo das discussões. Entendemos que o futebol jogado nas ruas, como apresentado no texto, tem sua importância para despertar o gosto e a paixão por essa prática esportiva. Entretanto, alguns comportamentos presentes na rua não devem ser transferidos para o ambiente escolar, pois a realidade nas ruas é suscetível não somente a aspectos positivos (ludicidade, liberdade e criatividade), mas também aos negativos (exclusão, brigas e um linguajar negativo).

Entendendo isso, encaramos a aprendizagem do futebol na escola de uma maneira em que haja a união da ludicidade e da brincadeira advindas da cultura popular (pedagogia da rua) às características formais da prática esportiva e aos princípios pedagógicos da escola. Apesar de a pedagogia da rua estar “carregada de virtudes” o ensino na escola não deve se prender a uma mera reprodução dessa prática. Da mesma forma, não é porque a pedagogia da rua “tem defeitos” que se deve desprezar sua importância para o ensino de crianças e adolescentes no âmbito escolar (FREIRE, 2011).

“Escola não é rua”. Vocês, futuros(as) professores(as), devem ter consciência do seu papel durante o processo de ensino-aprendizagem. Para garantir a qualidade das intervenções, é necessário se fundamentarem em teorias, ideias, metodologias e princípios. Pensando nisso, o professor Freire (2011) elencou quatro princípios básicos para o ensino do futebol: ensinar futebol a todos, ensinar bem futebol a todos, ensinar mais do que futebol a todos e ensinar a gostar do esporte. A seguir, vamos esclarecer, de maneira detalhada, o significado de cada um desses princípios e como podem ser incorporados à futura prática profissional.

É preciso que o professor se comprometa a dedicar o tempo necessário para que todos possam aprender, minimamente, o básico para jogar o futebol, seja menino, menina, branco, negro, alto, baixo [...]. No conhecimento popular, acredita-se que, para ser um bom futebolista, basta herdar o gene do craque, como se o filho de um bom jogador já nascesse preparado para se tornar o reflexo do pai. Não podemos excluir o fato de que a questão biológica exerce influência sobre a aptidão esportiva. Entretanto, não devemos atribuir a capacidade de aprender e jogar bem o futebol apenas à “seleção natural”. É preciso estimular adequadamente aqueles alunos que já possuem certo domínio a fim de que possam estar em constante evolução. Por outro lado, aqueles que possuem pouca ou nenhuma intimidade com a prática, devem receber ainda mais atenção, com o intuito de aprenderem o necessário para jogar o futebol (FREIRE, 2011).

“Aqueles que já sabem jogar futebol devem ser orientados para aprender a jogar melhor; aqueles que sabem muito pouco ou nada de futebol devem receber toda a atenção, até que aprendam, no mínimo, o suficiente” (FREIRE, 2011, p. 8).

É preciso que o professor se comprometa a ensinar um futebol de boa qualidade, ou seja, permitir que o aluno receba todos os estímulos técnicos, táticos, físicos e psicológicos para conseguir praticar o esporte, sempre considerando uma perspectiva pedagógica de ensino. Para tanto, você futuro(a), professor(a), deve ter suas intervenções fundamentadas nos princípios táticos, nas tomadas de decisão, nas regras, nos fundamentos técnicos, nos sistemas de jogo, no desenvolvimento motor, nas capacidades físicas, no aprender pelo jogo e em diversas outras competências, que vão garantir que o processo de ensino-aprendizagem ocorra de maneira multidimensional, respeitando a totalidade que o futebol representa. É importante entender também a necessidade de se atentar para os conteúdos que são trabalhados em cada faixa etária, garantindo que as aulas apresentem sempre um nível de progressão complexa. Ou seja, avançar de objetivos mais fáceis para objetivos mais difíceis de serem alcançados. O aluno deve ser sempre desafiado a ir além da sua capacidade, a ter a competência de realizar atividades e tarefas mais complexas, desde que possíveis de serem executadas. O processo de aprendizado do futebol deve proporcionar um novo conhecimento a cada dia, seja conceitual, procedimental ou atitudinal. Por isso, futuro(a) professor(a), lembre-se das palavras de Freire (2011, p. 9): “Não basta ensinar; é preciso ensinar bem”.

É preciso que o professor se comprometa a proporcionar um ensino que transcenda a prática do esporte com um fim em si só. O futebol, e o esporte no geral, é uma importante ferramenta de inclusão, que possibilita a integração entre os alunos, o trabalho em grupo, a capacidade de diálogo, a construção de regras, entre outros aspectos. Você, futuro(a) professor(a), deve entender que, por meio de atividades e tarefas lúdicas, brincadeiras e também jogos conceituais (adaptados), é possível despertar o senso crítico dos alunos, gerando reflexões acerca da sociedade, suas organizações cultural e política. Elaborar regras adaptadas e aplicá-las ao contexto do jogo pode ser um desafio, mas, com certeza, permitirá que os alunos vivenciem o que é democracia e saibam respeitar o posicionamento e a opinião dos demais. Com base em um ensino que priorize tais aspectos, estaremos contribuindo para a formação não somente de um esportista ou futebolista – que saiba, efetivamente, praticar o esporte – mas também de um indivíduo mais desenvolvido moral e socialmente.

“Não pensamos só no craque; pensamos, mais que isso, na sua condição humana” (FREIRE, 2011, p. 9).

É preciso que o professor se comprometa a proporcionar um ensino que permita que o aluno sinta prazer por realizar determinada prática esportiva. Para tanto, a intervenção não deve acontecer de maneira autoritária, monótona, robotizada – pela repetição exacerbada de movimentos – e tediosa. Você, como futuro(a) professor(a), deve incorporar, em seu planejamento de aulas, exercícios e atividades motivantes e encorajadores, que fomentem não somente a competição e a busca pela vitória, mas também a diversão pela prática, por superar seus próprios limites e aprender coisas novas. A aprendizagem de um novo esporte deve promover a satisfação e o bem-estar individual e coletivo. Por meio disso, é muito mais provável que os alunos adotem comportamentos e hábitos saudáveis associados à prática de atividades físicas ao longo de suas vidas. Mesmo que não sejam formados craques ou jogadores profissionais de futebol, tenhamos a garantia de que muitos vão manter o gosto pelo esporte. “Se ensinarmos com brincadeiras, com diversão, com carinho, com atenção, com liberdade, possivelmente isso ficará para sempre, sem precisarmos enganar os alunos com promessas de um futuro glorioso” (FREIRE, 2011, p. 10).

Para agregar ainda mais informações sobre a postura profissional que vocês devem adotar, trouxemos, de maneira objetiva, 20 condutas pedagógicas, elencadas pelo professor Freire (2011), com base em sua experiência com a prática do ensino do futebol:

Quadro 3.13 - Condutas pedagógicas no ensino do futebol.

Fonte: Adaptado de Freire (2011).

Caro(a) aluno(a): lembre-se de que sua intervenção profissional deve sempre estar fundamentada nos princípios e condutas pedagógicas para garantir um ensino de qualidade do futebol e do futsal, e que alcance a todos os seus alunos. A seguir, apresentaremos como pode ser estruturada uma aula de ensino dos dois esportes. Boa leitura!

Caro(a) aluno(a), ao considerarmos as diversas abordagens pedagógicas de ensino na Educação Física escolar no que tange, principalmente, os esportes coletivos, a Abordagem Desenvolvimentista é uma das mais utilizadas no dia a dia pelos professores. Nesse modelo, uma aula deve priorizar a aprendizagem do movimento, pelo desenvolvimento das habilidades motoras e, em consequência, a aprendizagem de outras capacidades e conteúdos necessários para a prática esportiva. Assim, espera-se que o aluno desenvolva suas habilidades motoras ao longo do tempo e processo de aprendizagem (MEDEIROS, 2004).

Na perspectiva desenvolvimentista, cada um dos indivíduos possui um nível de crescimento e desenvolvimento. O professor deve fornecer estímulos diversos, marcados sempre por um aumento de complexidade das tarefas, para que, então, os alunos se adaptem aos novos desafios e exigências motoras, e, por meio da tentativa e do erro, alcancem a evolução no processo de aprendizagem. Com base na abordagem desenvolvimentista, passou-se a vincular os conteúdos à faixa etária dos indivíduos, adotando, assim, modelos de desenvolvimento motor que permitem a adequação das aulas para o ensino-aprendizagem de habilidades simples (habilidades básicas) e, em sequência, habilidades complexas (habilidades específicas) (MEDEIROS, 2004). O quadro a seguir exemplifica o tipo e a descrição das habilidades básicas e específicas:

Quadro 3.14 - Habilidades que compõem a aprendizagem e desenvolvimento motor.

Fonte: Adaptado de Medeiros (2004).

Partindo do entendimento da importância do movimento, especificamente das habilidades motoras no processo de aprendizagem dos esportes coletivos nas aulas de Educação Física, Oliveira (2004) nos apresenta dois importantes núcleos, que podem ser desenvolvidos durante as aulas ministradas na Educação Infantil, na Educação Fundamental (1a a 4a série e 5a a 8a série) e no Ensino Médio.

Núcleo A - O movimento em construção e estruturação

Os conteúdos básicos de ensino desse núcleo são as habilidades motoras básicas, o esquema corporal e a percepção corporal.

Núcleo B - O movimento nas manifestações lúdicas e esportivas

Os conteúdos básicos de ensino desse núcleo são os jogos motores, sensoriais, criativos, intelectivos e pré-desportivos, os esportes institucionalizados (vôlei, basquete, futebol, futsal, handebol e etc.) e os esportes alternativos (capoeira, escalada, bets, peteca e etc.).

Para que você, futuro(a) professor(a), adquira conhecimento e receba direcionamentos sobre como estruturar as aulas no processo de ensino-aprendizagem das modalidades esportivas, apresentaremos, a seguir, o modelo de organização proposto pelo Programa Segundo Tempo (PST) do Governo Federal. Serão abordados conteúdos associados às etapas e fases da formação esportiva, bem como um modelo de organização das aulas. Esse material pode ser utilizado por vocês, futuros(as) professores(as), na iniciação à prática do futsal e do futebol e também das demais modalidades esportivas de invasão, apresentadas ao longo deste livro (handebol e basquetebol).

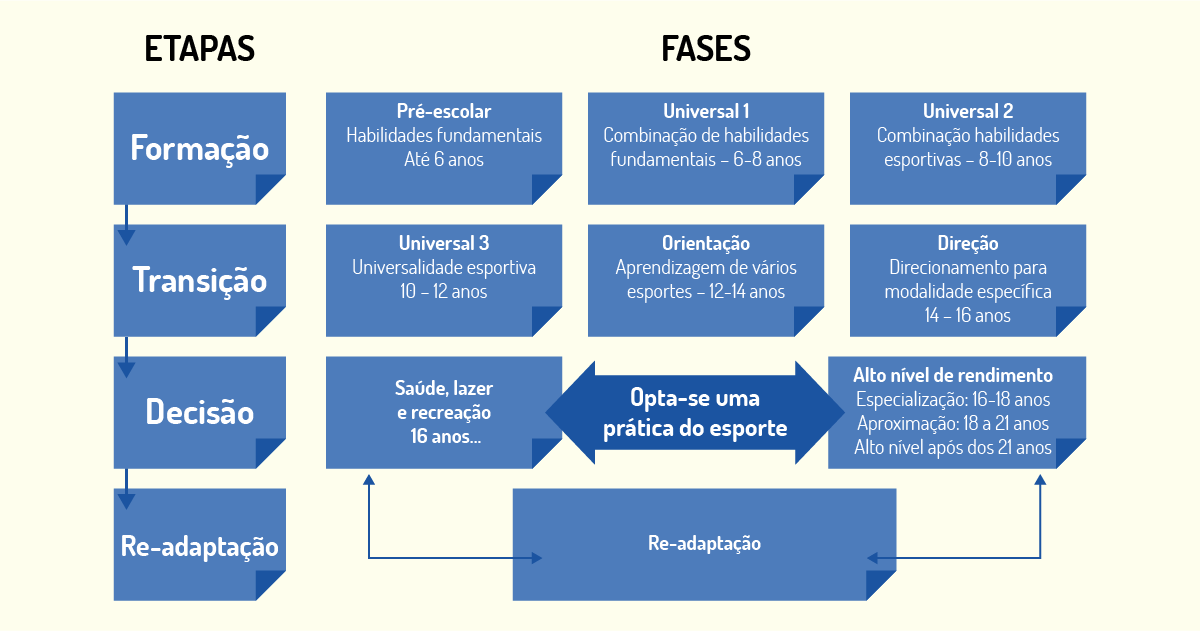

De acordo com os Fundamentos Pedagógicos do PST, o processo de ensino-aprendizagem dos esportes deve seguir uma estrutura temporal composta pelas etapas “formação”, “transição”, “decisão” e “readaptação”. Essas são constituídas também por fases associadas aos objetivos pedagógicos específicos que devem ser trabalhados. As fases levam em consideração fatores culturais, sociais, históricos, pedagógicos, a idade cronológica e biológica, as experiências, entre outros. O professor deve ter a capacidade e sensibilidade de identificar que crianças de diferentes faixas etárias podem se encontrar em fases distintas, em função dos fatores elencados. Assim, deve-se entender a importância de não pular etapas ou fases de ensino, evitando a especialização esportiva precoce. Você, futuro(a) professor(a), possui uma obrigação ética de respeitar as necessidades, bem como as características dos seus alunos (GRECO; SILVA; SANTOS, 2009).

Para estruturar as intervenções, seguiremos o modelo de organização das aulas proposto por Gonzáles (2017). Dessa forma, serão apresentados três grandes momentos: a roda inicial, vivências e a roda final.

Cada um dos momentos que compõem a aula e as atividades que podem ser propostas em cada um deles são descritos no quadro a seguir, conforme Gonzáles (2017):

Quadro 3.15 - Estrutura e momentos de uma aula.

Fonte: Gonzáles (2017).

Caro(a) aluno(a), a proposta de Gonzáles (2017) tem sido amplamente utilizada em projetos de iniciação esportiva e também no desenvolvimento do esporte nas aulas de Educação Física. A estrutura metodológica em questão permite que sejam trabalhados os conteúdos técnico-táticos apresentados anteriormente, além de priorizar a aprendizagem por meio do jogo e do “jogar”. Muitos outros modelos de intervenção podem ser encontrados na literatura sobre o assunto. Estude e garanta que seus futuros(as) alunos(as) possam receber estímulos suficientes – e de qualidade – para aprenderem o futsal e o futebol. A seguir, apresentaremos alguns instrumentos que podem ser utilizados com o objetivo de avaliar a qualidade dessa aprendizagem, pelos próprios alunos e também pelo professor. Boa leitura!

O processo de ensino-aprendizagem deve ocorrer respeitando uma progressão complexa. Isso significa que se deve sempre aumentar a dificuldade e os desafios que as atividades desenvolvidas em aula propõem. Para tanto, você, futuro(a) professor(a), precisa enfatizar os momentos de feedback, pelos quais os alunos devem avaliar sua própria participação nas aulas e, também, você deve avaliá-los, considerando as dimensões conceitual, procedimental e atitudinal.

A avaliação na dimensão conceitual pode ocorrer na roda inicial, nos momentos de conscientização tática e também na roda final. Para tanto, podem ser realizados questionamentos, discussões e até atividades lúdicas como quiz e jogos de perguntas. Um exemplo é o jogo de estourar os balões.

Quadro 3.16 - Jogo das perguntas.

Fonte: Elaborada pela autora.

A avaliação na dimensão procedimental pode ocorrer por meio de questionários específicos sobre a aula, como no exemplo a seguir.

Quadro 3.17 - Avaliação procedimental da aula

Fonte: Elaborada pela autora.

Outra alternativa é que o professor adotar testes que avaliem o conhecimento e as habilidades dos alunos nos aspectos técnico-táticos da modalidade. Existem diversas opções de avaliações que podem ser aplicadas durante as intervenções. Apresentaremos, aqui, dois modelos de fácil aplicação e que podem ser utilizados para avaliar o desenvolvimento da aprendizagem tática e a realização das habilidades específicas do futebol e do futsal.

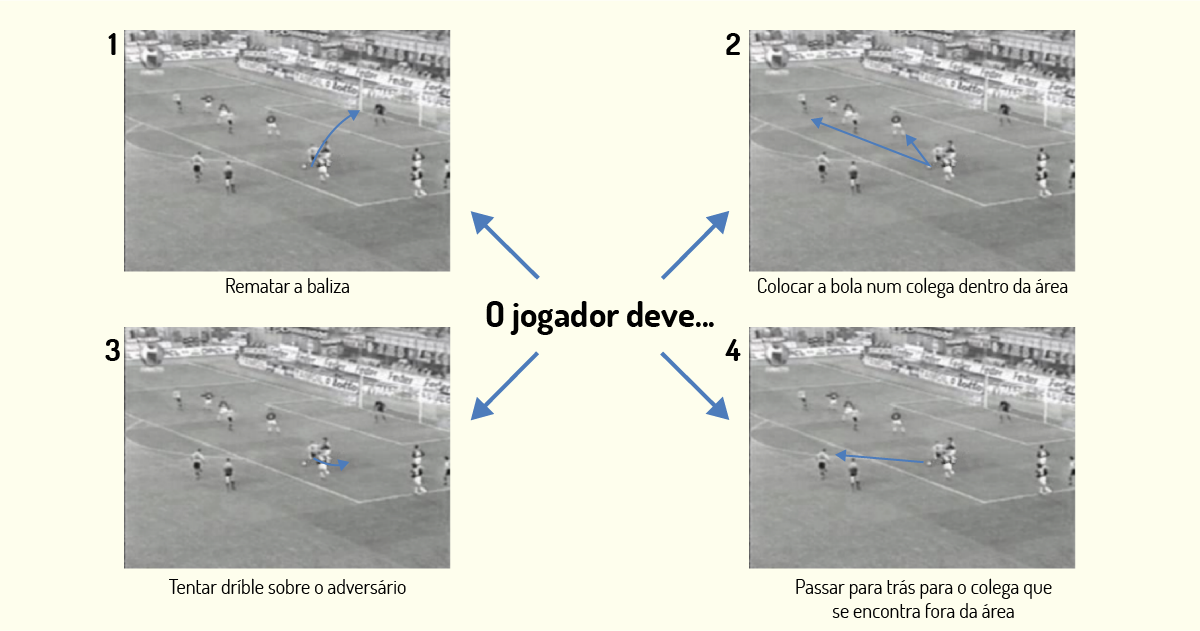

O protocolo de avaliação do conhecimento tático declarativo no futebol, validado por Mangas (1999), consiste em 11 cenas em vídeo de jogadas ofensivas de partidas oficiais de futebol. A aplicação do teste envolve a utilização de um aparelho de televisão ou um projetor multimídia. Os alunos assistem a uma jogada de cada vez. Em certo ponto da ação ofensiva, em um momento de “tomada de decisão” por parte do jogador com a posse de bola, a cena é congelada por 2 segundos. Em seguida, aparecem quatro opções de possíveis comportamentos a serem adotados na jogada em questão, conforme imagens a seguir:

Após ler as alternativas 1, 2, 3 e 4 junto com os alunos, eles devem assinalar em uma folha – individualmente – qual das opções, de acordo com o conhecimento tático e das regras do futebol, seria a melhor solução para a jogada. Esse procedimento deve se repetir nas 11 jogadas apresentadas. Ao fim do teste, o professor deve quantificar a pontuação de cada aluno. Para isso, foi determinado que não existe uma alternativa certa ou errada, mas sim a melhor solução, a segunda melhor solução, a terceira melhor solução e a pior solução para a jogada. Conforme Giacomini et al. (2011, p. 47), para estabelecer o escore de cada aluno pode-se recorrer à seguinte pontuação:

Figura 3.26 - Conhecimento tático declarativo

Fonte: Adaptada de Giacomini et al. (2011).

Desta forma, o somatório dos acertos (25 - 100%) ou da pontuação (0.25 - 1.00 escore) determinaria o conhecimento tático declarativo individual dos alunos avaliados. É importante entender que uma das limitações do estudo é que, considerando uma avaliação periódica, os alunos podem memorizar as jogadas, dificultado assim a confiabilidade das avaliações em longo prazo.

O protocolo validado por Mor e Christian (1979) permite avaliar a execução das habilidades motoras específicas do futebol: passar, driblar e chutar. Para tanto, compõe-se por três testes, que não exigem equipamentos ou materiais especiais para a execução. Basicamente, você, futuro(a) professor(a), precisará de, no mínimo, 12 cones, uma bola, um gol, um cronômetro e quatro bambolês grandes (1,2 metros de diâmetro). Os testes podem ser realizados em um campo de futebol ou adaptados para uma quadra de futsal. Os alunos realizam cada uma das avaliações de forma individual.

Conforme apresentado no estudo de Feltrin e Machado (2009, p. 48-50), são descritas as estruturas e procedimentos de cada um dos testes a seguir:

A avaliação na dimensão atitudinal precisa, necessariamente, acontecer durante todos os momentos da aula. É importante que o professor esteja atento a todos os comportamentos dos alunos e, principalmente, à forma como eles se comunicam e interagem entre si. Deve-se prezar o desenvolvimento dos saberes socioeducativos, pelos quais os alunos pratiquem o respeito, a inclusão, o debate, o pensamento crítico, a perseverança, a autonomia, a cooperação, entre outros. Por meio do diálogo constante, o professor deve sempre estimular e “recompensar” boas condutas, fazendo com que elas aconteçam de maneira frequente. Em contrapartida, deve sempre reprimir comportamentos preconceituosos e excludentes. Dessa forma, espera-se que as crianças e adolescentes que passam por esse processo de formação construam seu caráter e tornem-se cidadãos por meio e com base no esporte.

Os princípios pedagógicos para o ensino do futebol, propostos pelo professor João Batista Freire em seu livro Pedagogia do futebol, possibilitam um direcionamento acerca do papel do professor enquanto agente de transmissão do conhecimento esportivo. Considerando as definições e objetivos dos quatro princípios propostos, assinale a alternativa correta:

O princípio “ensinar futebol a todos” refere-se a um ensino que possibilite a transmissão de valores sociais e culturais por meio de brincadeiras.

Justificativa: incorreta. Essa definição é compatível com o princípio pedagógico “ensinar mais do que futebol a todos”.

O princípio “ensinar a gostar do esporte” possibilita, ao aluno, adotar comportamentos saudáveis associados à atividade física ao longo de sua vida.

Justificativa: correta. O princípio pedagógico “ensinar a gostar do esporte” permite que os alunos adquiram o gosto pela prática esportiva e possam adotá-la ao longo de suas vidas, mantendo hábitos mais saudáveis.