Olá, caro(a) aluno(a)! Seja bem-vindo(a) à Unidade I de nosso material didático. Como você deve ter percebido, trabalharemos, inicialmente, com a modalidade esportiva: Voleibol. Acreditamos que você tem ou já teve algum tipo de contato com esse esporte e, até mesmo, já o praticou na escola ou com amigos(as) em diferentes espaços de lazer, certo? No entanto, enquanto professor(a) de Educação Física em formação, é necessário aprofundar seus conhecimentos em relação à temática, transformando o campo do conhecer em saber.

Contudo, antes de adentrarmos ao mundo do Voleibol, é importante que você conheça, de forma geral, as características dos esportes coletivos, os métodos de ensino e os elementos que os tornam parecidos e, ao mesmo tempo, únicos. Sendo assim, o perguntamos: você sabe como ensinar tais conteúdos na escola?

É com o intuito de responder esse, e outros questionamentos, que convidamos você para emergir neste material, que busca ensinar, de modo simples e prático, como trabalhar os esportes coletivos, com foco para o voleibol, no contexto escolar. Acreditamos que esses conhecimentos são importantes, pois o voleibol tornou-se indispensável na Educação Física escolar e sua prática proporciona melhora na qualidade de vida das pessoas, nas destrezas motoras, na interação social e afetiva entre os praticantes e, principalmente, pode se tornar um meio de aprendizagem que auxilia o aluno a compreender e, até mesmo, reconfigurar a sua realidade.

O esporte, enquanto uma das manifestações culturais mais disseminadas em todo o mundo, tem se configurado ao longo dos anos de maneira significativa, seja para a prática cotidiana das diversas comunidades e pessoas, seja para o universo do espetáculo (GONZÁLEZ; DARIDO; OLIVEIRA, 2017). Os praticantes de esporte encontram diferentes sentidos na sua prática. Para muitos, o esporte pode corresponder a um trabalho (por exemplo, atletas profissionais), para outros, pode representar uma forma de diversão e um modo de manutenção da saúde, como observamos quando um grupo de amigos que se reúne aos finais de semana em um momento de lazer ou, ainda, em uma ocasião particular de ensinar e de aprender elementos primordiais sobre a sociedade e as relações interpessoais.

O esporte é um fenômeno multifacetado que possibilita sua prática em diversos ambientes e espaços da sociedade, com níveis de exigência alternados, bem como diferentes valores e significados constituídos por seus jogadores e apreciadores (GAYA, 2006).

É importante você saber que, em nível de Brasil, uma das definições centrais que se vincula ao que é determinado legalmente para o esporte, é a sua estruturação- a partir de três definições: Esporte de Rendimento, Esporte Educacional e Esporte de Participação (BRASIL, 1998). Bojikian e Bojikian (2012), complementam a definição da lei, ao destacarem que o esporte como instrumento do campo da Educação Física, encontra-se nas áreas de: saúde e lazer (esporte de participação); educação (esporte educacional) e competição (esporte de rendimento). Mas qual é a diferença do trato do esporte, isto é, da forma de trabalhar com o esporte nessas áreas?

Quando visto sob o aspecto da saúde e do lazer, a prática esportiva objetiva o bem-estar, buscando condicionamento físico, que permite aos praticantes sentirem-se mais aptos e dispostos para realizar suas atividades cotidianas (BOJIKIAN; BOJIKIAN, 2012). Também podemos acrescentar que o esporte relacionado à saúde busca proporcionar qualidade de vida e atua com fins terapêuticos numa perspectiva preventiva e de reabilitação. Tem como objetivo as diversas possibilidades físicas, motoras e orgânicas dos indivíduos, com significado relevante à promoção da saúde e à qualidade de vida (GAYA, 2006).

Além da intencionalidade relacionada à saúde, o esporte pode ser compreendido como lazer (Figura 1.1), no qual é possível minimizar o rigor e a cobrança sobre as regras oficiais, oportunizando adaptações em busca de um volume maior de jogo (GAYA, 2006). Essas adaptações podem ser em relação ao espaço físico da prática, à altura da rede/gol/cesta, à bola, à dinâmica do jogo ou, ainda, quanto à técnica, sempre com o intuito de oportunizar maior participação e aderência à prática.

A essência na área da saúde e lazer é oportunizar alegria e prazer com a prática esportiva. Joga-se buscando autossuperação, de modo que a superação do adversário fica em segundo plano. Pratica-se o esporte com perspectiva de autoconhecimento, prazer de se ter um corpo belo e saudável, privilegiando os valores do esporte, como: o companheiro e a amizade. Portanto, enfoca-se a saúde e o bem-estar, ao utilizar como objeto o lúdico (GAYA, 2006).

Em relação ao esporte de rendimento, pode-se caracterizá-lo como profissional e não profissional. O primeiro, tem como principal característica, remuneração ou formas contratuais pertinentes, já o segundo, difere-se em esporte semiprofissional, configurado pela existência de incentivos materiais que, no entanto, não tem vínculo empregatício remunerado; e o esporte amador, que não apresenta existência de remuneração ou incentivo material (SANTOS et al., 1997).

Quando há intenção do alto rendimento, o esporte atinge sua expressão máxima da atividade física e há uma busca pela excelência da execução técnica e constante superação da performance (Figura 1.2) pelos atletas, técnicos e demais profissionais envolvidos com esse tipo de esporte (BOJIKIAN; BOJIKIAN, 2012). Com isso, os profissionais (atletas), priorizam constante formação profissional, visto que o mercado passa por constantes inovações em busca de novos métodos que visem o maior rendimento de seus jogadores.

O foco na área do esporte de competição é

buscar o máximo rendimento do indivíduo, o gesto milimetricamente realizado, a definição e escolha da técnica adequada para obtenção do sucesso, bem como a tomada de decisão assertiva, aliada ao feedback, para assim, culminar em bons resultados (CARUZZO; VIEIRA; XAVIER, 2018, p. 17).

Nota-se um direcionamento para a padronização, sincronização e maximização, por meio de exaustivas repetições que buscam a perfeição e a superação de limites (GAYA, 2006).

Já em relação ao esporte educacional, podemos entendê-lo como uma importante ferramenta de ensino que possibilita formar valores, atitudes e habilidades de conduta. Se pensarmos no curso que você está se formando, caro(a) estudante, o objetivo específico da Licenciatura em Educação Física é oportunizar a alfabetização do corpo e a descoberta das possibilidades de movimentos, transmitindo cultura esportiva à diversas crianças e adolescentes para que esses cidadãos sejam capazes de utilizar essas práticas corporais ao longo das suas vidas (GAYA, 2006). Vale ressaltar que esse aspecto é o foco principal deste livro, que será direcionado ao esporte escolar, tendo em vista que futuramente você será um professor de Educação Física e, assim, trabalhará no ambiente escolar.

Bojikian e Bojikian (2012) afirmam que toda modalidade esportiva, quando bem trabalhada, por profissionais competentes e capacitados, pode ser instrumento de educação de crianças, jovens e adultos (Figura 1.3). Entender a manifestação esportiva a partir dessa lógica, é direcionar sua prática, evitando a seletividade, a hipercompetitividade e compreendendo que a finalidade é alcançar o desenvolvimento integral do sujeito, com formação para cidadania (SANTOS et al., 1997).

Gallahue, Ozmun e Goodway (2013) destacam que relacionar o ensino dos esportes com o objetivo educacional, pode interligar o processo de ensino e aprendizagem às diversas dimensões do comportamento humano, como o desenvolvimento físico-motor, cognitivo, afetivo e social. Assim, na dimensão motora, o aluno pode desenvolver habilidades motoras especializadas, para além das habilidades motoras fundamentais, como, também, suas capacidades locomotoras, as quais são base para o aperfeiçoamento dos movimentos específicos das diferentes modalidades esportivas coletivas (BOJIKIAN; BOJIKIAN, 2012).

Sobre o aspecto cognitivo, destaca-se o importante papel do movimento para o desenvolvimento cognitivo, principalmente, durante os primeiros anos de vida. Interligado a esse aspecto, a dimensão afetiva está direcionada aos sentimentos e emoções dos sujeitos, por meio do movimento sobre si mesmo e em relação aos outros. A esse respeito, esses sentimentos podem ser ocasionados pela segurança do sujeito nos movimentos exigidos pelas tarefas, pela competência percebida por ele, com relação as suas potencialidades, que lhe fornecem o sucesso da ação, e pela relação de autoconceito do sujeito quanto ao seu valor (GALLAHUE; OZMUN; GOODWAY, 2013).

A partir da dimensão social, o esporte, com caráter pedagógico, estimula “a disciplina, o respeito à hierarquia e às regras do jogo, além da solidariedade e espírito de equipe, inerentes ao convívio coletivo, e são fatores que contribuem para a formação humana” (CARUZZO; VIEIRA; XAVIER, 2018, p. 16). A manifestação esportiva, nessa área, pode ser ferramenta de resgate social e ser aliada na luta contra situações de vulnerabilidade ou risco das comunidades escolares (SANTOS et al., 1997).

Conforme Freire (1991), é importante destacar que o esporte tem como ferramenta de ensino “o jogo de regras”, característica do ser suficientemente socializado, o que facilita ao aluno a compreensão da sua realidade e das relações mais complexas que a compreende. Pois, ao jogar, ele representa e constrói habilidades e condutas submetidas em sociedade (especialmente na escola).

O jogo, de maneira lúdica, pode transformar o contexto de ensino e aprendizagem em um espaço criativo e produtivo, que estimula a autonomia dos aprendizes, corroborando com a ideia de superação dos desafios de maneira individual e coletiva, até atingir aos objetivos elencados. Freire (1991, p. 119) destaca que “num contexto de educação escolar, o jogo proposto como forma de ensinar conteúdos às crianças aproxima-se muito do trabalho”, principalmente, pela sua condição de brincadeira, a qual possui regras e necessita do comprometimento de seus participantes.

Imagine um possível contexto de atuação, observando a realidade da sua cidade, para a área da Educação. Que atividades podem ser estruturadas utilizando o esporte como um meio para o desenvolvimento motor dos alunos?

Bom, caro(a) aluno(a), até aqui, conseguimos compreender as diferentes possibilidades de manifestação do esporte dentro da sociedade, de forma geral e, principalmente, a essência que deve ser atribuída para o esporte, enquanto uma temática da Educação Física escolar. No entanto, quais são as diferentes classificações dos esportes? E, em especial, quais são as principais características que constituem os esportes coletivos, foco deste livro?

As práticas corporais, em geral, e os esportes, em particular, têm sido objetos de diversas classificações (PARLEBAS, 1988; HERNÁNDEZ, 2000; GONZÁLEZ, 2004), com o objetivo de identificar seus aspectos universais e entender de forma significativa suas lógicas internas, particularmente no que subentende às solicitações impostas por essas últimas, aos praticantes das diferentes manifestações esportivas. Diante disso, essas “classificações são montadas a partir de diversos critérios que tentam mostrar e destacar diferentes aspectos da estrutura e/ou da dinâmica dos esportes” (GONZÁLEZ, 2004, p. 1).

Dentro das classificações que são plausíveis, nota-se, inicialmente, que os esportes podem ser separados a partir da combinação de duas divisões, o que permite constituir uma matriz de análise que, embora não inclua todas as modalidades esportivas, envolve uma significativa parte delas no mundo todo (GONZÁLEZ, 2004). Para o mesmo autor, de forma simples, pode-se mencionar que os critérios dessa divisão são: a) se existe ou não relação com companheiros e, b) se existe ou não interação direta com o adversário. Conforme González (2004), a partir desses princípios supracitados é possível classificar os esportes, quando utilizado o critério relação com os companheiros, em individuais ou coletivos; e, quando utilizado o critério da relação com o oponente, em esportes com e sem interação direta com o adversário.

Se considerarmos o primeiro critério, as modalidades esportivas podem ser classificadas como individuais, quando o praticante participa sozinho durante a ação esportiva total (duração do jogo/prova), sem a participação colaborativa de um colega, e em modalidades esportivas coletivas, quando os esportes exigem, pela sua estrutura e dinâmica, a coordenação das ações de duas ou mais pessoas para o desenvolvimento da ação do jogo (GONZÁLEZ, 2004).

Ao elencar como critério de classificação, a relação com o rival, a interação com o adversário pode ser identificada como a principal característica das modalidades esportivas com oposição direta. Conforme González (2004), tal configuração exige dos praticantes adaptações e mudanças constantes na atuação motora em função da ação e da antecipação da atuação do oponente.

Ainda nessa perspectiva, as modalidades esportivas também podem, de forma mais ampla, ser denominadas de manifestações motoras de situação, definidas como "atividades ludomotoras que exigem dos sujeitos participantes antecipar as ações do/s adversário/s (e colega/s se a atividade for em grupo) para organizar suas próprias ações orientadas a alcançar o/s objetivo/s das atividades" (GONZÁLEZ, 1999, p. 4). Riera (1989) denomina a condição de interação com o adversário de oposição direta, supondo a presença do adversário que se enfrenta diretamente, que procura a todo momento neutralizar a ação do rival.

Como o foco deste livro são os esportes coletivos, combinando essas duas classificações encontramos as categorias que melhor os representam (Quadro 1.1).

Quadro 1.1 - Classificação dos esportes coletivos a partir da interação com o oponente

Fonte: Adaptado de González (2004, p. 3).

É possível compreender diferenças e similaridades entre as inúmeras modalidades esportivas. Conhecer tais elementos possibilita um maior entendimento da sua dinâmica, facilita o ensino e a aproximação das estratégias dos esportes coletivos estruturalmente semelhantes (SILVA, 2010).

Quando se observa o espaço físico em que se realiza a modalidade coletiva esportiva e a participação das equipes nas jogadas, pode-se perceber que a atuação dos praticantes é afetada de forma diferente por eles. Essas formas diferenciadas de o ambiente físico e a participação afetar as ações de jogo permitem classificar os esportes, de acordo com Moreno (1998), em categorias que delimitam a interação global entre o sujeito atuante, o entorno físico e os outros participantes eventuais, considerando o uso do espaço e a forma de participação dos jogadores (Quadro 1.2).

Quadro 1.2 - Classificação dos esportes coletivos pela interação no espaço e no jogo

Fonte: Adaptado de Moreno (1998).

1º Grupo – A dinâmica do jogo acontece separadamente, em espaços distintos e com a intervenção sobre a bola de maneira alternada (exemplo: voleibol). Há uma rede divisória entre os espaços de cada time, situando-se cada equipe em um dos espaços, divididos pela rede e com uma participação sobre a bola. Por ser alternado, em que, inicialmente, a ação acontece por uma equipe e a outra deve aguardar as intenções da equipe adversária antes de intervir. Assim, cada time constrói sua atuação sem que ocorra a intervenção direta por parte do outro time, até a sua execução final.

2º Grupo – Esportes que constroem suas ações de jogo em um ambiente comum e com intervenção simultânea sobre a bola (exemplo: futebol). Nesse sentido, ambas as equipes podem participar sobre a bola sem esperar as respostas finais do time adversário, desde o instante que tem sua posse de bola ou não, chegando a atingir o objetivo final da dinâmica do jogo ou recuperando o controle de bola para a conduzir para o espaço adversário.

Nesse sentido, conforme Garganta (1998), os esportes coletivo podem ser definidos como um confronto entre dois times, que se encontram em um mesmo espaço de jogo e se deslocam de maneira própria, com a intenção de vencer, construindo papéis de ataque e defesa.

Em termos de caracterização, segundo Silva e Rose Júnior (2005. p. 72), podemos elencar que todas as modalidades esportivas coletivas têm como denominador comum:

Os praticantes das modalidades esportivas coletivas têm que se integrar e se confrontar ativamente e constantemente com todos esses denominadores, já que eles estão presentes em toda e qualquer ação durante o jogo (SILVA, 2010). Mas, como podemos ensinar os esportes coletivos na escola? É com essa intenção que te chamamos para continuar com os estudos em nosso material.

O esporte pode ser considerado um fenômeno sociocultural. Ao trabalhar com essa prática corporal, os profissionais da área devem, inicialmente, verificar em que cenário ele ocorre e que público será contemplado para, então, definir as estratégias de ensino. Nesse sentido, considerando as diferentes áreas do esporte, assinale a alternativa correta.

Na área da educação, o esporte deve ser considerado no seu aspecto de rendimento, pois possibilita buscar o máximo do aluno.

Justificativa: incorreta, pois o esporte educacional busca a participação e o ensino de todos, sem excluir os menos habilidosos.

O esporte pode ser uma importante ferramenta na área da saúde, visto que a prática esportiva objetiva o bem-estar e a qualidade de vida.

Justificativa: correta, pois a prática do esporte proporciona um condicionamento físico que permite aos praticantes sentirem-se mais dispostos para suas atividades cotidianas

O esporte na área da competição é caracterizado somente como educacional, pois tem como principal finalidade a formação para a cidadania.

Justificativa: incorreta, pois o trato com o esporte na área da competição é a busca pelo melhor desempenho e pelo máximo rendimento, selecionando os melhores atletas.

No aspecto do lazer, o trato do esporte auxilia no aumento do rigor e da cobrança das regras, sem adaptações das mesmas.

Justificativa: incorreta, pois na área do lazer o esporte precisa ter um trato lúdico e as regras podem ser adaptadas para que a prática seja prazerosa.

No esporte escolar, a seletividade e a hipercompetitividade são conceitos que estão presentes durante o ensino, com formação para o esporte de rendimento.

Justificativa: incorreto, pois, na área da educação, o ensino dos esportes precisa ser inclusivo e para todos, com formação para a cidadania.

Desde os anos de 1960, com a forte influência da esportivização no campo da Educação Física, o ensino dos esportes tem em sua estruturação a técnica como prioridade (GARGANTA, 1998), isto é, os professores ensinam a técnica da modalidade para, em seguida, ensinar elementos táticos.

A finalidade do ensino da técnica é realizar uma ação mais econômica e efetiva dos movimentos característicos de cada modalidade, melhorando os resultados alcançados. Assim, o ensino fundamenta-se, inicialmente, com o método verbal, que consiste na explicação e demonstração dos exercícios. Após, por meio da separação do exercício, deve-se evidenciar a execução prática através dos meios técnicos de ensino.

Nessa lógica, “a técnica é meramente uma fase da preparação, sendo uma das formas de obter rendimento e eficácia [...] essa metodologia também é denominada de método parcial”, sendo que “a principal crítica dessa forma de ensinar o esporte é a descontextualização” (COSTA; KRAVCHYCHYN, 2018, p. 16) dada ao movimento para as situações reais de jogo. No entanto, apesar de os alunos conseguirem realizar os exercícios técnicos de forma apropriada, as principais consequências desse procedimento, caso o ensino priorize apenas o ensino da técnica, corresponde ao fato de os alunos não compreenderem a sua necessidade no jogo.

Essa forma de ensinar os esportes coletivos, também é denominada de abordagem tecnicista, em que o professor objetiva o ensino da técnica como principal aprendizagem, antes de estimular os conceitos táticos. A utilização dessas tendências tradicionais, como o ensino que prioriza a técnica, é bastante comum, tanto nos treinamentos esportivos quanto na própria escola. Um método considerado tradicional é o método parcial, em que os movimentos são realizados em partes e somente são articulados quando cada um deles já tiver sido aprendido pelo praticante (COSTA; NASCIMENTO, 2004).

Como exemplo de uma aula, utilizando o método tradicional, podemos destacar como estrutura: aquecimento, exercícios para a aprendizagem da técnica e jogo formal. Os direcionamentos pedagógicos, consideram-se “o exercício conhecido, em primeiro lugar, para depois o desconhecido; a execução dos exercícios realizados em partes e em seguida de forma completa; e exercícios mais fáceis seguidos de outros mais complexos” (COSTA; KRAVCHYCHYN, 2018, p. 17).

Considerando os esportes individuais, essa metodologia ainda é muito frequente no processo de ensino e aprendizagem. Entretanto, conforme Garganta et al. (2013), se pensarmos nos esportes coletivos, seguindo tal tendência, que enfatiza em seu processo de ensino o gesto técnico, a aprendizagem da dinâmica do jogo somente se dará quando os movimentos motores alcançarem a técnica correta. Apesar da vantagem de a habilidade motora ser realizada de forma apropriada e da facilidade de implementação do método tradicional, Costa e Kravchychyn (2018, p. 17) destacam algumas desvantagens que devem ser consideradas:

Nessa perspectiva, o aluno necessita vivenciar, desde a iniciação ao esporte coletivo escolhido, algumas situações que caracterizam a dinâmica do jogo. Só assim acontecerá uma transposição dos movimentos técnicos da modalidade para a sua aplicabilidade no jogo. Desse modo, é necessário que os exercícios e atividades que são propostos em aula, apresentem seu objetivo, pois o processo de ensino e aprendizagem acontecerá com mais eficiência se o aprendiz souber o porquê de tal movimento durante sua intervenção em quadra.

As habilidades técnicas das modalidades esportivas coletivas estão relacionadas às características do jogo formal. Com isso, nos “esportes coletivos, as situações que ocorrem durante o jogo se modificam a cada ataque, fazendo com que as habilidades técnicas estejam sujeitas a variações de ritmo, intensidade e amplitude” (COSTA; NASCIMENTO, 2004, p. 51).

As vivências no campo das práticas fizeram-nos corroborar a ideia de que os movimentos realizados, objetivando o ensino da técnica, descontextualiza o sentido se não estiverem configuradas com o que ocorre durante o jogo. Assim, o método parcial ou analítico-sintético é considerado uma tendência tradicional no ensino dos esportes coletivos (COSTA; KRAVCHYCHYN, 2018). Para Garganta (1998), uma das fragilidades evidentes nessa tendência é que ao utilizar, prioritariamente, essa metodologia de ensino, os professores retardam a abordagem do jogo (método global - tática e técnica conjuntamente), até que os alunos consigam realizar o fundamento técnico.

Sabemos que nem todos os alunos realizam os movimentos técnicos da modalidade esportiva coletiva que está praticando, de maneira satisfatória. Caso o professor insista com essa forma de ensino (método parcial), tal ação pode não oportunizar outras possibilidades de compreensão do esporte ensinado. Nesse sentido, Mesquita (2000), destaca a importância do método global durante o ensino dos esportes coletivos, em que a aprendizagem é estimulada a partir do entendimento do todo, ou seja, de tudo que está condicionado à dinâmica do jogo. Contudo, vale ressaltar que tal método não deve ser confundido com uma prática que se tornou corriqueira no contexto escolar, o “rola-bola”, pois tal metodologia conduz os alunos a apenas jogarem sem nenhuma preocupação com o processo de ensino e aprendizagem.

Nessa direção, a divergência primordial do método parcial e do método global é que no último configura-se uma situação de jogo, em que os elementos técnicos e táticos são evidenciados conjuntamente, e os alunos aprendem o objetivo de realizar cada fundamento, estimulando um elevado nível de motivação (COSTA; NASCIMENTO, 2004).

Mas, você deve estar se perguntando: como podemos ensinar as modalidades esportivas coletivas, então? De acordo com Costa e Kravchychyn (2018), algumas metodologias de ensino dos esportes coletivos propõem um ensino contextualizado. Para os autores, é necessário, inicialmente, não priorizar o ensino da técnica. Nessa perspectiva, o ensino da tática acontece conjuntamente com o ensino da técnica, sendo o foco na tática. Portanto, ensina-se o porquê e quando realizar determinado fundamento ou gesto técnico.

O ensino conjunto de técnica e tática vem se tornando uma alternativa de abordagens que as contextualizam de maneira simultânea. No contexto americano, encontramos, desde a década de 1980, o método denominado Teaching Games for Understanding (TGfU), que apresenta as vantagens evidenciadas nos praticantes que compreendem os fundamentos que necessitam efetuar e em que situação devem realizá-los, durante a dinâmica do jogo (BUNKER; THORPE, 1982). Nesse método, o aprendiz está no centro do processo de ensino e aprendizagem da modalidade esportiva e seu desenvolvimento ocorre a partir de sua própria consciência tática (intenção de jogo).

Outro exemplo é o Modelo Desenvolvimentista (Direct Instruction), proposto por Rink (2010). Conforme esse método, o processo de ensino e aprendizagem dos fundamentos característicos da modalidade esportiva ocorrem no contexto do jogo, momento em que se torna o ponto chave para o ensino. segundo essa metodologia. Os professores, assim, trabalham com atividades que propiciam a compreensão do jogo aos alunos. Contudo, há uma preocupação, também, com a realização dos fundamentos, pois assim que o professor percebe que um dos alunos não consegue realizar algum movimento, o docente volta a realizar exercícios que evidenciam o ensino do fundamento técnico, retomando a aprendizagem dos fundamentos da modalidade esportiva em questão.

Greco (1998), também nos apresenta o Método Situacional, que evidencia o ensino da tática e da capacidade de jogo no ensino dos esportes coletivos, por meio de estruturas funcionais que iniciam a partir das ações do próprio jogo.

Ao observar todos esses métodos, nota-se que a prioridade do ensino da tática é a essência do processo de ensino e aprendizagem, pois facilita a assimilação do ensino da técnica para o praticante (COSTA; NASCIMENTO, 2004). Esses modelos têm a preocupação de ensinar o que, por que, e quando fazer (tática), para depois ensinar como fazer (técnica), destacando como principal finalidade a compreensão sobre a modalidade que se está praticando (RINK, 2010).

Nessa direção, conseguimos entender que um dos principais objetivos do ensino dos esportes coletivos é estimular a inteligência tática, para que o aluno tenha capacidade de tomar decisão sobre suas ações em jogo, isto é, para que ele saiba o que fazer, porque fazer e quando fazer determinado fundamento (GONZÁLEZ; DARIDO; OLIVEIRA, 2017).

Vale ressaltar que essas inquietações não devem ser aprendidas com o tempo de prática dos alunos, pelo contrário, devem ser evidenciados a cada aula. De acordo com a metodologia que escolher utilizar em suas aulas, você poderá instigar os praticantes a buscarem as diferentes respostas possíveis. Costa (2012) destaca que essas respostas são de fundamental importância para o processo de ensino e aprendizagem em qualquer metodologia de ensino, já que facilitam o processo de tomada de decisão (Figura 1.4), necessárias durante as diferentes situações que ocorrem durante o jogo.

Então, toda vez que pensarmos em como ensinar os esportes coletivos, fica a dica, para você, futuro(a) professor(a), que as metodologias de ensino que priorizam o ensino da tática têm sido apontadas como aquelas que possibilitam a compreensão da modalidade e, como consequência, tornam a prática mais prazerosa (COSTA, 2012). Observaremos esse método, no nosso material, a partir de cada esporte coletivo, compreendido nas diferentes unidades.

Mas, lembre-se, caro(a) aluno(a), ao pensar nas suas ações na escola, você precisa levar em consideração diferentes variáveis que complementam sua prática pedagógica, tornando-a mais ou menos significativa e isso dependerá do seu comprometimento! Para um bom planejamento, você deve considerar as características da escola, da comunidade, dos alunos (idade, nível de ensino, número de alunos etc.), o espaço que você possui para aplicar suas aulas, os materiais disponíveis, a complexidade das tarefas que deseja executar, as experiências dos alunos com o esporte coletivo que estará abordando e, principalmente, você deverá se apropriar do jogo como eixo norteador (lúdico) das suas ações.

É importante que você associe as atividades que proporcionará, de maneira que seja apresentada as ações, os movimentos e as estratégias comuns aos esportes coletivos. Destacamos algumas dessas: passe (cooperação e divisão das responsabilidades, durante o jogo); estruturação do espaço (interação e tomada de decisão individual e no coletivo); estratégias de ataque e defesa (as intenções táticas coletivas); decisões em grupo para alcançar a meta (finalização); e, desenvolvimento de valores humanos (amizade, persistência, cooperação, superação, respeito, criatividade, resiliência etc.).

Conforme o planejamento de ensino de cada ano escolar (Educação Infantil, Ensino Fundamental – Anos Iniciais, Ensino Fundamental – Anos Finais e Ensino Médio) você deve estruturar suas ações pedagógicas (principalmente as atividades do plano de aula), do simples para o mais complexo, aumentando o grau de dificuldade e complexidade ao longo dos anos escolares.

É importante que nas aulas de Educação Física, em especial, nas de Educação Infantil (primeiro contato com o professor da área), sejam desenvolvidas, com responsabilidade, dentre as diferentes dimensões, as capacidades físicas do aluno. Para o ensino dos esportes, de maneira em geral, é necessário que o repertório motor dos alunos tenha sido trabalhado de forma satisfatória, possibilitando, então, uma aprendizagem significativa de qualquer modalidade em termos técnicos, viabilizando, também, melhor eficácia na aprendizagem tática do esporte em questão. Mas, para que haja uma aprendizagem desde cedo, o ensino precisa ser lúdico e global, com atividades prazerosas e que tenham um objetivo. Para saber mais sobre esse assunto, acesse o link disponível em: <https://blogeducacaofisica.com.br/12-atividades-na-educacao-infantil/>.

Para começarmos a compreender o ensino e aprendizagem de todos os elementos e características que envolvem as diferentes modalidades esportivas coletivas que serão apresentadas neste livro, te convido a iniciar nossos estudos com a segunda modalidade mais praticada no Brasil, isso mesmo, estamos falando do Voleibol.

Ao ensinar a técnica a partir do método verbal (explicação e demonstração dos exercícios), a intenção é que o aluno execute o movimento de forma correta, melhorando seus resultados, por meio da repetição, até chegar à perfeição. Em relação aos conhecimentos do ensino da técnica a partir desse método assinale a alternativa correta.

A técnica é meramente uma etapa da preparação, sendo uma das formas de obter rendimento.

Justificativa: incorreta, pois a técnica é a principal característica a ser ensinada nos esportes coletivos, dentro da perspectiva do método supracitado.

Essa metodologia também é denominada de método parcial. A principal crítica dessa forma de ensinar o esporte é a sua descontextualização.

Justificativa: correta, pois tal método também é chamado de método parcial e diversos estudos na área destacam a falta de conexão desse método no ensino da técnica e tática.

É preciso que os alunos realizem os exercícios técnicos de forma apropriada, compreendendo conjuntamente a parte tática do jogo.

Justificativa: incorreta, pois a parte tática, dentro desse método, só é apreendida após o ensino dos gestos técnicos e não conjuntamente.

Essa forma de ensino é, também, denominada de método global, em que o professor acredita que é necessário apenas ensinar a técnica.

Justificativa: incorreta, pois o método é denominado de método parcial.

Para esse método, o ensino da tática é a forma correta de se iniciar a aprendizagem dos esportes coletivos.

Justificativa: incorreta, pois, para o método parcial, o ensino da técnica precisa ser apreendido antes de se trabalhar com a parte tática.

Para toda e qualquer modalidade esportiva, inicialmente, é importante que você, como futuro(a) professor(a) de Educação Física, contextualize para seus alunos os aspectos que deram origem a essa modalidade e sua evolução histórica. Isso é necessário para que todos tenham a compreensão dos motivos pelos quais determinado esporte apresenta-se na contemporaneidade de tal forma, com aquelas características, com regras e materiais específicos e etc.

Ao pesquisarmos sobre a história e o surgimento do Voleibol, encontramos diversas leituras e interpretações sobre essa temática. Nesse sentido, escolhemos, para apresentar à você, a contextualização histórica feita por Bizzocchi (2004), que destaca detalhes sobre a criação e evolução da modalidade.

O Voleibol é uma adaptação americana do jogo alemão conhecido como faustball (faust em alemão significa punho) que, aqui no Brasil, é chamado de Punhobol. O Punhobol tem seu jogo estruturado desde 1893, na Alemanha. Essa forma de jogo é considerada a precursora da estrutura do formato do jogo de voleibol. Para saber mais sobre esse esporte, acesse o link disponível em: <https://www.cbdt.com.br/>.

Assim como toda e qualquer modalidade esportiva, o Voleibol foi criado com características próprias. Toda vez que falamos em origem de algum esporte devemos analisar o contexto histórico da sociedade em questão, naquele determinado momento, já que “novas criações vêm para aclarar carências da sociedade da época” (CARUZZO; VIEIRA; XAVIER, 2018, p. 50).

Conforme Bizzocchi (2004), os norte-americanos, no final do século XIX, praticavam esportes específicos, de acordo com as estações do ano. Na primavera, o esporte praticado era o beisebol. No outono, o futebol americano era quem entrava em cena e, ao chegar o inverno e as nevascas, que impediam os esportes ao ar livre, os praticantes de esportes reuniam-se nos ginásios, nos quais havia prática da ginástica influenciadas pela corrente europeia, que se faziam presentes na Educação Física da época.

Nesse período, em 1891, o professor James Naismith, da Associação Cristã de Moços (ACM) de Springfield, Massachusetts, dedicou-se a criar algum esporte que pudesse ser jogado dentro do ginásio e que tivesse menos impacto agressivo que o futebol americano. E foi assim que se originou o basquetebol, esporte que logo foi aceito e se popularizou em todas as ACMs dos Estados Unidos (BIZZOCCHI, 2004).

Dentro da trajetória de Naismith, na ACM, o professor foi apresentado a um aluno que participava de um jogo de futebol americano, do qual era assistente técnico e se tornou um grande amigo. Esse aluno era William George Morgan (Figura 1.5), nascido em 23 de janeiro de 1870, na cidade de Lockport, Nova Iorque (BIZZOCCHI, 2004).

Por influência dessa amizade, Morgan foi incentivado por Naismith a fazer parte da Escola para Trabalhadores Cristãos da ACM, de Springfield. Em 1894, foi transferido para a cidade de Auburn, Maine. Passado um ano, Morgan foi transferido para Holyoke, Massachusetts e, na ocasião, assumiu o cargo de diretor do Departamento de Atividades Físicas da ACM local. Seguindo os passos do amigo, Naismith, nesse mesmo ano, lhe foi requerido que desenvolvesse um jogo menos vigoroso que o basquetebol, já que os praticantes mais velhos não conseguiam desenvolver a modalidade, em razão de choques e lesões que poderiam ocasionar durante a prática e, ao mesmo tempo, que desenvolvesse um jogo mais recreativo que a ginástica, a qual estimulava a beleza dos movimentos e o vigor físico (BIZZOCCHI, 2004).

Ao aceitar o desafio, Morgan começou a idealizar o projeto de um novo jogo. Para isso, aproveitou-se de esportes populares dos Estados Unidos, como o basquetebol e o tênis. Nessa ideia, no inverno de 1895, Morgan apresentou um jogo de rebater, o qual ele batizou de minonette.

Para praticar o novo jogo, a rede, que era utilizada no tênis, foi elevada a 1,98 (do chão até o bordo superior), a bola utilizada para a vivência, ou seja, para a prática esportiva, foi a câmara da bola de basquetebol e, inicialmente, foram elaboradas 10 regras básicas. Apresentado aos alunos da ACM, de Holyoke, o minonette - como o Voleibol foi chamado, à princípio -, foi bem aceito e recebeu algumas sugestões de mudanças após suas primeiras exibições, como: substituição da bola, já que, por ser muito leve, deixava o jogo lento. Sendo assim, usou-se a bola de basquete, mas foi considerada pesada. Foi, então, que Morgan pediu à empresa A. G. Spalding e Brothers, que fabricasse uma bola especial, com peso intermediário, que variava de 255 a 340g (BIZZOCCHI, 2004), muito parecida com a bola que temos nos dias de hoje.

Nesse percurso de ensino do novo jogo, no ano de 1896, Morgan, ao ser convidado pelo diretor Dr. Luther H. Gullickda da Escola para Trabalhadores Cristãos da ACM, de Springfield, demonstrou o minonette em uma Conferência de diretores dos Departamentos de Atividades Físicas das ACMs da região. Morgan, junto aos 10 voluntários, divididos em dois times de cinco pessoas, apresentaram-se e causaram impacto, despertando discussões entusiasmadas. Dentro dessas discussões, houve a sugestão de um dos docentes para que alterasse o nome do jogo. A ideia foi aceita e o professor propôs o nome volleyball, pois a bola permanecia em constante voleio (volley, em inglês) sobre a rede. Com o sucesso do novo jogo, a ACM rapidamente comprou a ideia de praticar o Voleibol em todas as unidades dos EUA e Canadá, difundindo o esporte (BOJIKIAN; BOJIKIAN, 2012).

Em relação às regras oficiais da modalidade, em 1897 foram publicadas as primeiras regras, no entanto, só em 1918 é que se fixou o número de seis participantes, assim como é hoje em dia. O limite de toques por equipe (no máximo três) foi estipulado em 1922, visto que, até então, ambos eram livres (CARUZZO; VIEIRA; XAVIER, 2018).

Com relação ao primeiro torneio, pode-se prestigiar, em abril de 1922, em Brooklyn, Nova Iorque, o Campeonato Nacional de Voleibol entre as ACMs, reunindo 27 núcleos de 11 estados norte-americanos. Com essa constante procura pelo esporte, em 1928, fundou-se uma filiação com 22 associações, a qual começou a promover torneios, bem como a Associação de Voleibol dos Estados Unidos (USVBA), presidida por George Fischer, que se manteve no cargo por 24 anos (CARUZZO; VIEIRA; XAVIER, 2018).

Na América do Sul, o voleibol obteve seus primeiros adeptos no Peru, por volta de 1910. No Brasil, conforme Bizzocchi (2004), há duas prováveis datas de início da prática da modalidade, a primeira delas em Pernambuco, em 1915, no Colégio Marista de Recife e, a segunda, na ACM, de São Paulo, em 1916. No entanto, sendo uma ou outra, destaca-se que o primeiro campeonato nacional foi disputado somente em 1944 (BIZZOCCHI, 2004).

William George Morgan, o pai do Voleibol, faleceu em sua cidade natal, em 27 de dezembro de 1942, aos 72 anos. Para sua felicidade, Morgan conseguiu ver sua modalidade difundir-se pelo mundo, constituindo estruturas e características com regras cada vez mais consolidadas. Em 1946, A National Recreation Associations (NRA), apresentou o Voleibol como o quinto esporte mais praticado nos Estados Unidos. Também foi considerado o segundo esporte mais praticado pelas tropas norte-americanas, ficando atrás apenas do softbol (BIZZOCCHI, 2004).

A partir da prática do Voleibol, pelos soldados norte-americanos, a sociedade enxergou a modalidade como um esporte vigoroso e dinâmico, conveniente, também, para os homens fortes. Pois, até a Segunda Guerra Mundial (1945), o Voleibol era visto como esporte lúdico, praticado por mulheres e pessoas de meia-idade. Nesse sentido, em 1947, foi criada, em Paris, a Federação Internacional de Volleyball (FIVB). Na ocasião, o Brasil foi um dos 14 países a participar do congresso de fundação junto com França, Itália, Checoslováquia, Estados Unidos, Bélgica, Egito, Hungria, Iugoslávia, Holanda, Portugal, Romênia, Uruguai, Líbano e Polônia. Passados dois anos, a FIVB promoveu o I Campeonato Mundial, em Praga, vencida nesta edição pelos soviéticos.

Em termos de confederação brasileira para a modalidade, em 1954, houve a criação da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), órgão que rege até os dias de hoje a modalidade no Brasil. Com a criação da CBV, a organização do voleibol deixou de ser realizada pela Confederação Brasileira de Desportos. Foi no ano de 1955, que o Voleibol ganhou ainda mais apreciadores, pois estreou nos Jogos Pan-Americanos no México, em que todos seus ingressos foram esgotados, antes mesmo do início dos jogos (CARUZZO; VIEIRA; XAVIER, 2018).

Na década de 1960, o Voleibol foi apontado como o esporte mais popular em 25, dos 100 países filiados à FIVB, sendo o terceiro esporte coletivo mais praticado no mundo. Conforme tamanha popularidade que o esporte começou a ganhar, em 1962, o Congresso Olímpico Internacional, realizado em Sofia, Bulgária, considerou a ideia do Voleibol tornar-se um esporte olímpico (BIZZOCCHI, 2004).

Foi assim que, em Tóquio (1964), o Voleibol estreou em Olimpíadas com 10 equipes masculinas e seis femininas. Conforme Bizzocchi (2004), os Jogos Olímpicos de Munique (1972) apresentaram um voleibol que começava a evoluir taticamente, em que as equipes adotaram um padrão defensivo e levantamentos com maior alternância de ritmo. O destaque foi para a equipe japonesa masculina, que revolucionou a forma de jogar, fazendo com que muitas equipes revissem sua forma e sistema do jogo. Em 1980, em Moscou, a União Soviética assumiu o lugar mais alto do pódio, com a fusão entre o modo de jogar dos japoneses, aliado à sua superioridade na estatura dos jogadores, o que possibilitou a ideia de valorização do tamanho do jogador.

Já no ano de 1984, o mexicano Rubén Acosta, assumiu a presidência da FIVB. Com novas intenções para a organização do esporte, aproveitou o bom momento do Voleibol e a sua popularidade para conseguir importantes parcerias, em especial, com as redes de televisão. Também vendeu eventos internacionais e buscou patrocínios fortes, que possibilitaram prêmios milionários. Nesse caminho, Acosta, com suas ideias inovadoras, transformou o Voleibol em um contexto para o marketing esportivo (BIZZOCCHI, 2004).

Em termos de principais campeonatos, em 1990, a Liga Mundial foi disputada pela primeira vez e distribuiu 1 milhão de dólares em prêmios. Doze anos mais tarde, 2002, 15 milhões de dólares foram disputados por 16 seleções masculinas, inferindo ao Voleibol como um exemplo administrativo e empresarial, já que a “TV é o veículo de maior importância para os patrocinadores do esporte, pois suas aparições são extremamente valiosas” (CARUZZO; VIEIRA; XAVIER, 2018, p. 53).

No Brasil, por volta de 1970, a CBV, com a colaboração de algumas federações, passou a investir na formação de técnicos e atletas brasileiros por meio de cursos que eram conduzidos por técnicos estrangeiros. Na ocasião, o Brasil foi sede de vários campeonatos internacionais, fazendo com que grandes clubes e seleções da época viessem competir aqui. Tal intercâmbio auxiliou para o aumento do nível do nosso Voleibol, despertando interesse do público e aos meios de comunicação. A presença da TV possibilitou a entrada de patrocinadores, que tornaram o esporte uma profissão aqui no Brasil, permitindo que técnicos e atletas vivam até hoje exclusivamente desse esporte (BOJIKIAN; BOJIKIAN, 2012).

Com o aumento do nível do voleibol brasileiro, a partir do constante estudo, especialização e dedicação dos técnicos e estudiosos da área, pode-se constituir uma qualidade do trabalho oferecido, bem como melhor organização e infraestrutura. Hoje, conforme Bojikian e Bojikian (2012), podemos destacar que as equipes são compostas por profissionais de várias áreas, compondo comissões técnicas multiprofissionais, que trabalham conjuntamente na busca por uma excelência da performance. Atualmente, nossas equipes femininas (Figura 1.6) e masculina (Figura 1.7) são exemplos do Voleibol de alto rendimento.

A seguir, a seleção brasileira masculina de vôlei.

Nosso país é um dos poucos a possuir destaque no cenário mundial com as equipes do feminino e do masculino. Além disso, a força internacional do voleibol brasileiro é notada, também, nas equipes de base, o que torna nosso voleibol, um dos mais respeitados do mundo.

Caro(a) aluno(a), você pôde conhecer um pouquinho da história do Voleibol e sua expansão e apreciação no mundo todo. Agora, adentraremos em outros aspectos que, também, são importantes para seu conhecimento sobre a modalidade e que configuram a estrutura, a dinâmica e as características do jogo de voleibol, de forma direta e indireta. Estamos falando das regras esportivas.

Com esse direcionamento, é que apresentamos as principais regras e características da modalidade. É importante destacar que, além de configurar um jogo de Voleibol, as regras orientam ações técnicas, táticas e, também, norteiam as funções dos jogadores na quadra. Além disso, os fundamentos do Voleibol possuem algumas orientações presentes nas regras. Nosso objetivo não é que você memorize as regras da modalidade, mas que compreenda a totalidade que compõe um jogo de Voleibol.

Vale ressaltar que a ideia principal do texto não é descrever de forma esmiuçada todas as regras do Voleibol, até porque elas não são absolutas e precisamos ficar atentos nas mudanças que acontecem de tempos em tempos, mas, sim, conversar sobre as características desse esporte, bem como as principais regras e funções dos envolvidos com essa prática.

Primeiramente, podemos destacar que um jogo de Voleibol pode ser praticado de maneira competitiva em quadras abertas ou fechadas. A partida é disputada por duas equipes, sendo que cada equipe precisa ser composta por seis jogadores. Cada time é comandado por um técnico e possui outros seis jogadores reservas. Para o jogo acontecer, é preciso a presença de dois árbitros, um apontador e quatro fiscais de linha (em termos de competição oficial).

A quadra oficial do Voleibol (Figura 1.8) dispõe de 18m x 9m de largura. É dividida por uma rede de 9,5m x 1m de largura, suspensa a uma altura de 2,43m para as equipes masculinas e 2,24m para as femininas, em jogos oficiais, podendo variar em categorias infantis, juvenis etc. A bola oficial tem circunferência de 65 a 67cm e deve pesar entre 260 e 280g. (CBV, 2015-2016; BOJIKIAN; BOJIKIAN, 2012).

As partidas podem ter cinco sets, no entanto, você poderá perceber que na maior parte dos eventos escolares ou jogos de categorias menores, o jogo será em uma partida melhor de 3 sets, isto é, a equipe que vencer dois sets é a vencedora. Se tiver necessidade, haverá a disputa de um terceiro set, até 15 pontos (conhecido como tie-break). Cada set tem, pelo menos, 25 pontos, de modo que o placar só é finalizado quando se atinge uma diferença de dois pontos. Exemplo: 25 x 23. Quando essa diferença não é obtida, prossegue-se o set até que uma das equipes consiga tal vantagem (CBV, 2015-2016).

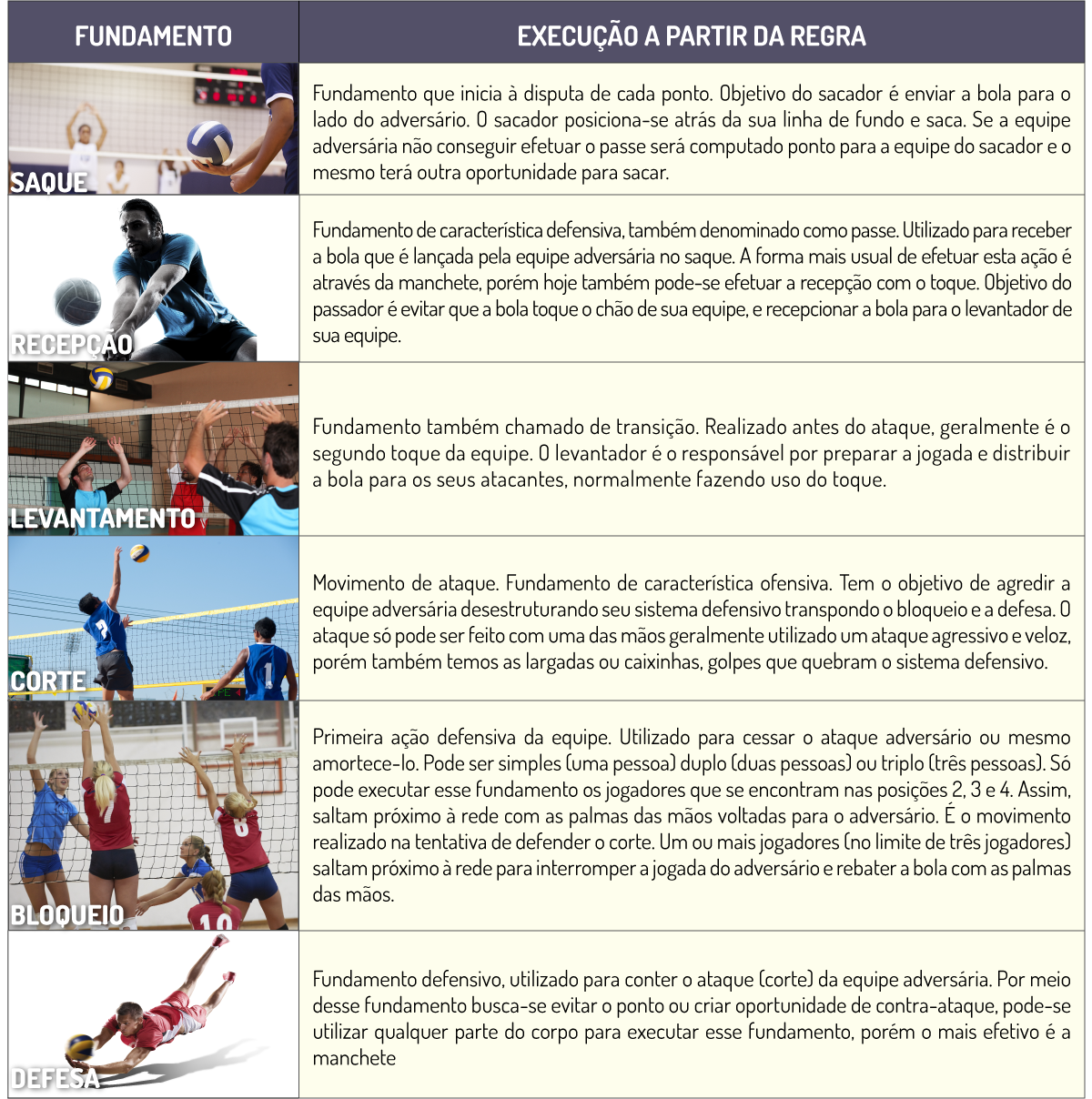

As regras da modalidade, também estruturam e orientam na dinâmica do jogo em relação à execução dos fundamentos (Quadro 1.3).

Quadro 1.3 - Execução dos fundamentos do Voleibol, considerando as regras oficiais

Fonte: Adaptado de CBV (2015-2016).

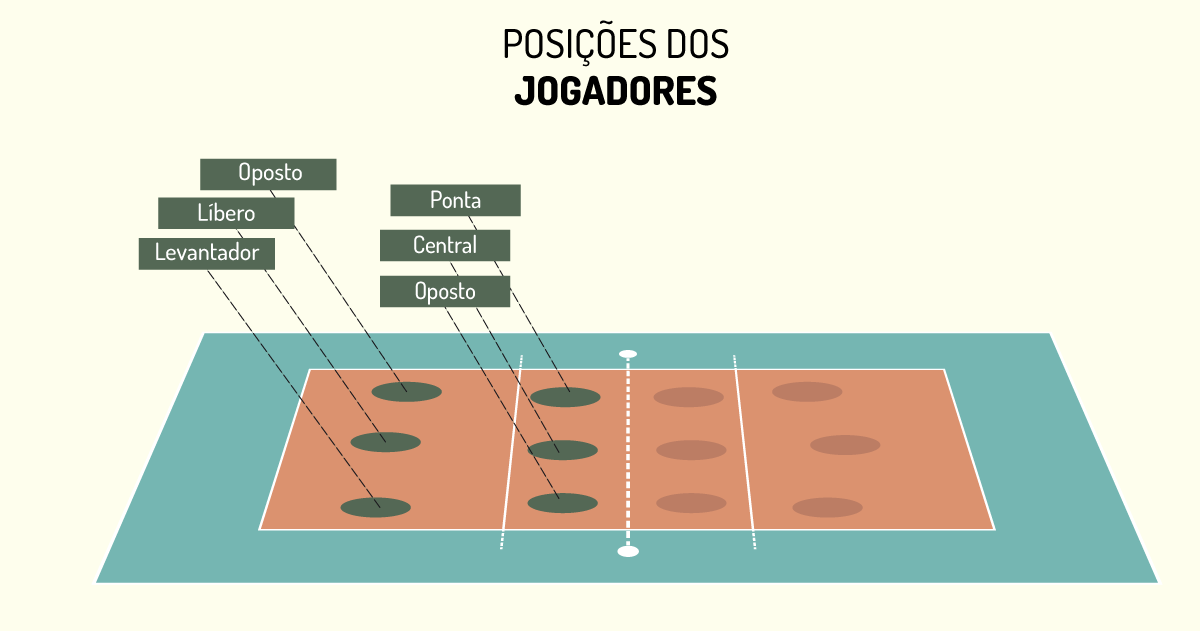

Para além da execução dos fundamentos, também podemos perceber, dentro de uma partida de Voleibol, diferentes funções de cada jogador, que são pensadas e condicionadas a partir das regras da modalidade (CBV, 2015-2016). Observe, a seguir, cada um deles:

Outro aspecto relevante, quando o assunto é regra, diz respeito a sua relação com o jogo propriamente dito. Nessa direção, podemos destacar que no Voleibol o jogo só se inicia ou continua com, pelo menos, seis (6) jogadores em quadra em cada equipe: “portanto, sem o número mínimo, não se pode iniciar a partida. Cada professor/ técnico tem direito a 6 substituições durante um set. Lembrando que o aluno/atleta substituído só pode retornar no set no lugar do aluno/atleta que o substituiu” (CBV, 2015-2016).

É direito de cada equipe ter dois (2) tempos de um (1) minuto por set, solicitado a qualquer momento, por meio de sinalização ao segundo árbitro ou acionamento da campainha de pedido de tempo. O professor/técnico é o responsável por determinar quem jogará e de preencher a ordem inicial de sua equipe em quadra. Essa ordem inicial é entregue no início de cada set de uma partida de Voleibol. Tal ordem é necessária, pois, além de determinar o posicionamento dos jogadores, auxilia na ordem inicial de saque. Outro ponto interessante é que, em caso de equipes que possuem líbero, há um espaço para designar o número desse jogador (CBV, 2015-2016).

A quadra de Voleibol é dividida em seis posições e a rotação ocorre em sentido horário (Figura 1.9). Vale ressaltar que o jogador que realiza o saque estará na posição 1. Veja que cada posição tem um espaço de atuação limitado, que deve ser respeitado antes do saque. Caso o posicionamento não seja respeitado ocorrerá erro de rodízio. Após o saque, com a bola em jogo, os jogadores podem atuar nos diferentes espaços de seu lado da quadra.

Representando sua equipe, junto com o professor/técnico em quadra, encontramos o capitão da equipe, que tem a responsabilidade de participar do sorteio de posse de bola no início da partida e assinar a súmula, tanto no início quanto no final do jogo. É ele quem conduz a organização do time, bem como tem a liberdade de conversar com a arbitragem sobre situações de jogo.

O fundamento que inicia o jogo é o saque que, após autorizado pelo árbitro, o atleta tem até oito (8) segundos para realizá-lo, podendo lançar a bola para sua execução apenas uma vez, ou seja, é permitido apenas uma tentativa de saque. Caso haja um erro do jogador que sacou, o ponto vai para a outra equipe, que passa a ter o direito de executar o saque.

Nesse sentido, ao receber o direito de sacar, a equipe é obrigada a realizar um rodízio (sentido horário, como visto anteriormente). Sobre o ataque, torna-se proibido que os atletas que se encontram na zona de defesa (posições 5, 6, 1) ataquem na área de ataque (área dos 3m), bem como executem o bloqueio acima do bordo superior da rede, já que esse papel só pode ser realizado pelos atletas que estão na zona de ataque (posições 2, 3 e 4), de acordo com a posição do rodízio (BOJIKIAN; BOJIKIAN, 2012; CBV, 2015-2016).

É importante observar que o jogador não pode ter contato com a bola duas vezes seguidas, exceto quando o primeiro toque foi proveniente do bloqueio. Outro fator de destaque é o fato de que no momento em que a bola está no lado da equipe adversária, não é permitido a tentativa de contato com a bola, pois caso isso acontecer, haverá uma falta de invasão (CBV, 2015-2016).

Quando a bola tocar o chão, fora do espaço delimitado pelas marcações da quadra, as antenas ou, até mesmo, passar pela área de fora da delimitação que as antenas estipulam, a bola é considerada fora e o ponto é marcado para o time adversário. Sob hipótese alguma os atletas podem tocar a rede, essa falta também é considerada ponto para a equipe adversária da equipe que a cometeu. É considerada falta de invasão, quando o jogador adentra a quadra adversária, sendo penalizado (CBV, 2015-2016).

Muito bem! Até aqui, você pôde conhecer o Voleibol e suas principais regras, as quais configuram o jogo desse esporte coletivo, condicionam ao desenvolvimento de técnicas específicas e auxiliam no pensamento tático. Mas, se pensarmos no contexto da escola, apropriando-se dessas características da modalidade, como podemos ensiná-la de maneira significativa? É na tentativa de responder a esse questionamento que te convido para o próximo tópico.

Conforme estudado nesse tópico, percebemos que a evolução do Voleibol tornou-se cada vez mais dinâmica, cercada de características de cunho ofensivo e defensivo, as quais fazem desse esporte um campo rico de estudos, pesquisas e trabalhos de diversas áreas profissionais. Em relação às funções de cada jogador, é correto o que se afirma em:

Atacante central é um jogador que tem como características físicas a baixa estatura e a velocidade, pois sua principal função é a defesa na Zona de Defesa.

Justificativa: incorreta, pois quanto mais alto for o atacante central, melhor desempenho ele terá no bloqueio, que é sua principal função.

Líbero é um jogador coringa, pois pode efetuar o ataque sobre o bordo superior da rede e auxiliar no levantamento dentro da Zona de Ataque.

Justificativa: incorreta, pois o líbero não pode efetuar ataque acima do bordo superior da rede.

O levantador é o atleta que prepara a jogada para o ataque, por isso, o primeiro toque de bola sempre será do levantador.

Justificativa: incorreta, pois o primeiro toque não é do levantador e sim o segundo, justamente para ele organizar o ataque (terceiro toque).

O atacante ponteiro só pode atacar quando estiver na Zona de Ataque, pois tem como características uma boa velocidade e força para atacar a bola nas pontas.

Justificativa: incorreta, pois o atacante ponteiro pode usar de seu ataque também quando estiver na zona de defesa (desde que respeitada as regras).

Uma das principais características do líbero é ter habilidade para conduzir a bola em boas condições para o levantador.

Justificativa: correta, pois uma das principais funções do líbero é realizar o passe para o levantador organizar o ataque da equipe.

Atualmente, há diversas metodologias referentes ao ensino dos esportes coletivos e, cada uma com sua grandiosidade, busca desenvolver da melhor forma possível a aprendizagem de seus praticantes. Conhecemos algumas dessas metodologias no tópico 2, dessa unidade. Nesse sentido, seguindo uma linha teórica que compreende a importância de se ensinar o esporte aliando técnica e tática durante a aprendizagem dos fundamentos, é que apresentamos uma metodologia para o ensino do Voleibol, baseada nos estudos de Bojikian e Bojikian (2012).

A ideia central, nesse momento, é mostrar para você, caro(a) aluno(a), um processo metodológico que pode ser aplicado no contexto da escola e em escolinhas de iniciação esportiva, seguindo a lógica defendida por diversos autores sobre a importância do ensino dos fundamentos e das tomadas de decisão que surgem dentro do jogo. Nesse sentido, pensar esse método para o ambiente escolar é necessário para que seu planejamento e execução tenham um significado e possam alcançar os objetivos propostos, pois, compreende-se que dentro da escola, nas aulas de Educação Física escolar, há uma quantia elevada de alunos, um único professor e materiais em pouca quantidade, os quais, às vezes, estão em condições inadequadas para sua prática.

Sabemos que muito ainda precisa ser melhorado dentro do contexto da escola, de forma geral, mas, mesmo com todas as dificuldades enfrentadas, veremos que é possível realizar um bom trabalho nesse ambiente. Nessa direção, destaca-se que esse método possibilita clareza aos praticantes, trazendo bons resultados no processo de ensino e aprendizagem. Ele também revela que o caminho é aproveitar o nosso tempo na escola, de modo que ninguém fique esperando para realizar a atividade, fato que muito se vê no contexto da Educação Física escolar, onde as aulas são estruturadas em sistema de colunas, em que um realiza a atividade e os demais esperam sua vez, utilizando-se de duas ou três bolas, apenas, o que fragiliza o processo de ensino e aprendizagem (GONZÁLEZ; DARIDO; OLIVEIRA, 2017). Vale destacar que a metodologia que abordaremos também pode ser utilizada em contextos fora da aula de Educação Física escolar, como: em escolinhas de iniciação esportiva, em clubes e em turmas de treinamento escolar, nos períodos de contraturno.

Bom,voltando-se para a ideia do ensino dos esportes coletivos, entende-se que o objetivo de todo professor é tornar seu aluno habilidoso, não concorda? Mas o que isso realmente significa? O conceito de habilidade motora pode nos mostrar conceitos que distinguem executantes altamente habilidosos, daqueles poucos habilidosos. Nessa perspectiva, proficiência da habilidade pode ser compreendida como “capacidade de atingir algum resultado final com o máximo de certeza e um mínimo de dispêndio de energia ou de tempo de e energia” (GUTHRIE, 1952, p. 136, apud SCHIMIDT; WRISBERG, 2010, p. 31). Assim, sempre que nosso objetivo for ensinar determinada habilidade motora, podemos avaliar o processo de ensino e aprendizagem mediante três categorias: (1) máxima certeza de alcance do objetivo que o nosso aluno adquire, (2) mínimo gasto energético para a execução do movimento e (3) mínimo tempo de movimento (SCHIMIDT; WRISBERG, 2010).

Considerando tais aspectos supracitados, no momento de ensinar devemos nos fazer os questionamentos certos, conduzindo à aprendizagem a partir da situação/contexto (Figura 2.0), que possibilitará que seus alunos tornem-se capazes de realizar, de forma satisfatória, os movimentos que estão sendo aprendidos (SCHMIDT; WRISBERG, 2010). Sendo assim, você, como professor em ação, precisa coletar o máximo de informações que puder: “a pessoa (quem é ela? É uma criança, adolescente, adulto ou atleta?), a tarefa (irá receber, lançar ou atacar?) e o ambiente (onde está a pessoa que executa ou aprende a tarefa? Educação Física escolar ou treinamento esportivo, por exemplo?)” (CARUZZO; VIEIRA; XAVIER, 2018, p. 25).

Nessa perspectiva, levando em conta esses três aspectos (pessoa, tarefa e ambiente), também é necessário refletir sobre as especificidades da modalidade que almejamos ensinar. É importante ter consciência de que estaremos ensinando habilidades motoras especializadas, bem diferente das habilidades motoras fundamentais, consideradas naturais ao desenvolvimento de toda criança (lançar, correr, arremessar, receber etc.) (GALLAHUE; OZMUN; GOODWAY, 2013), construídas por vários movimentos específicos que proíbem, no caso voleibol, a retenção da bola, bem como estimulam o trabalho em equipe nas execuções das ações de jogo.

A característica de não retenção da bola exige do aluno diferentes processos cognitivos de tomada de decisão e tempo de reação em relação aos demais esportes coletivos presentes no contexto da Educação Física escolar, como futsal, basquete e handebol, o que diferenciará sua forma de ensino. Por isso, é necessário entendermos que o principal objetivo ao ensinar os movimentos do Voleibol é aplicá-los no contexto do jogo (técnica e tática). Pois, de nada vale o aluno aprender a dar um toque de bola por cima, sendo que sua aplicação será apenas realizar esse fundamento na parede ou exclusivamente em exercícios estáticos de 2x2 (dois a dois) (CARUZZO; VIEIRA; XAVIER, 2018).

Assim, se considerarmos esse toque de bola por cima (fundamento) parte da dinâmica do jogo, poderemos defini-lo como instrumento do jogo de Voleibol e não o fim (BOJIKIAN; BOJIKIAN, 2012). Para Schmidt e Wrisberg (2010), tal entendimento torna-se claro, quando apontam metas que precisam ser consideradas dentro desse processo de ensino e aprendizagem, por exemplo: que habilidades o sujeito deseja ser capaz de realizar; que ações as pessoas devem ser capazes de desenvolver, a fim de que possam executar com sucesso as habilidades no contexto almejado; e, que contexto ambiental os praticantes almejam ser capazes de aplicar tais habilidades. Isso caracteriza a importância de definir, dentro do método de ensino, a habilidade-alvo; o comportamento-alvo e o contexto-alvo.

Sendo assim, o processo metodológico abordado nesse tópico precisa permitir ao aluno um ensino com clareza, apresentando mecanismos para se alcançar o fundamento desejado e que ele seja capaz de ser aplicado no ambiente em que se almeja ensinar, como aulas de Educação Física escolar, jogos escolares ou jogos interclubes, construindo um comportamento alvo, que seria o desempenho satisfatório do movimento nessas situações de jogo. Por isso, a partir de agora, conheceremos o método defendido por Bojikian e Bojikian (2012).

Na tentativa de uma real aprendizagem do Voleibol, os procedimentos metodológicos apresentados têm em sua essência os domínios cognitivos, afetivos e motores. Perceberemos que tal processo será pautado na execução do gesto técnico, por meio de orientação mecânica, com o intuito de obter maior precisão dos movimentos, visto as especificidades dos fundamentos desse esporte. Contudo, a atuação do professor tornara-se fundamental para o êxito das aulas (BOJIKIAN; BOJIKIAN, 2012).

Conforme apontado anteriormente, como o Voleibol tem como característica a não retenção da bola, isso o diferencia dos demais esportes coletivos. Nesse sentido, sugere-se que o aluno tenha automatizado o movimento para, então, experimentá-lo no jogo e se utilizar do fundamento nas suas diversas dinâmicas. Somente após a automatização do movimento, ou seja, após a condução do movimento de forma natural, é que o aluno torna-se capaz de focar seu pensamento nas ações de jogo (tática) (SCHMIDT; WRISBERG, 2010).

Sendo assim, sugere-se que o processo metodológico que você poderá utilizar em suas aulas, para ensinar o Voleibol, apresente cinco etapas de instrumentalização e execução do ensino dos fundamentos dessa modalidade, de forma separada. Observe a Figura 1.11:

Veja bem, o enfoque aos aspectos técnicos deve-se ao fato de o Voleibol ser uma modalidade composta por habilidades motoras construídas, que não foram vistas até o momento, pois tais habilidades não são embasadas por habilidades motoras fundamentais, vivenciadas pelas crianças desde a Educação Infantil. Contudo, como buscamos trabalhar com a ideia da técnica junto com a tática, a etapa de aplicação do fundamento à mecânica do Voleibol, insere-se o fundamento que foi trabalhado no jogo, o que possibilita a articulação do aspecto tático em cada fase, sem precisar aprender todos os fundamentos primeiro para, então, partir para o jogo. Mas, o que corresponde cada etapa? Acompanhe, com atenção, o Quadro 1.4.

Quadro 1.4 - Caracterização das etapas do processo metodológico para o ensino do Voleibol

Fonte: Adaptado de Caruzzo, Vieira e Xavier (2018, p. 26).

Vale ressaltar que no momento em que o aprendiz é capaz de aplicar o gesto técnico com naturalidade nas diversas situações de jogo (última etapa do processo metodológico), apresentando estabilização, pode-se iniciar a aprendizagem do próximo fundamento, ideia que presume existir uma ordem dos fundamentos a serem ensinados.

Muito bem, chegamos em um momento muito importante, o momento de pensarmos na ordem de ensinar os fundamentos do Voleibol. Por isso, destacaremos, a partir de agora, a necessidade da atenção ao planejar essa ordem. Como sugestão, apresentamos a sequência de fundamentos a serem ensinadas (Figura 1.12), com base nas indicações de Bojikian e Bojikian (2012):

Sabe-se que existem inúmeras sequências de ensino dos fundamentos adotadas pelos professores que trabalham com o Voleibol. Assim, o objetivo aqui não é defender a melhor ordem de ensino dos fundamentos, mas, simplesmente, sugerir e justificar o porquê dessa escolha. O professor pode utilizar a sequência de ensino que achar mais adequada, no entanto, é essencial que sua metodologia e sua proposta de ensino sejam fundamentadas e pautadas em bases/conhecimentos científicos.

A ordem apresentada na Figura 1.12, garante que o processo metodológico, apresentado no Quadro 1.4, seja aplicado de acordo com as cinco etapas metodológicas (lembrando: apresentação da habilidade + sequência pedagógica + exercícios educativos e/ou formativos + automatização + aplicação à mecânica do jogo - somente do(s) fundamento(s) apreendido(s)). Reflita, se, ao invés do toque, iniciássemos o ensino pelo saque, justificando nossa escolha pela ordem que os fundamentos aparecem na dinâmica do jogo, ao chegar na última fase de aplicação do fundamento ao jogo, conseguiríamos executar um jogo adaptado somente utilizando o saque? Seria muito mais difícil, não acha? É com a intenção de garantir a aplicação de cada fundamento e o agrupamento das mecânicas e movimentos semelhantes entre os fundamentos, que sugerimos essa sequência.

Nesta direção, sugere-se que a posição básica e movimentação sejam ensinados primeiro, visto que são essenciais para execução dos demais fundamentos e dinâmica do jogo de Voleibol. Mas, sei que você pode estar se questionando: como posso aplicar esses fundamentos ao jogo, somente utilizando a posição básica e movimentação? Tal ação é possível quando o professor estrutura seus exercícios utilizando apenas lançamentos de bola (em que o aluno deve segurar e lançar a bola). Isso contribuirá para a melhoria da percepção espacial e temporal em relação à bola e das capacidades primordiais para boa execução do toque e da manchete. Por isso, antes de ensinarmos a dar toque e manchete, devemos ensinar a chegar na bola (assim o aluno aprenderá quando usar o toque e em situações de distância da bola utilizará a manchete).

Após a compreensão dos fundamentos posição básica e movimentação, a próxima opção é pelo toque de bola por cima, já que esse fundamento faz uso da posição básica, ensinada anteriormente. É o fundamento que garantirá maior precisão, principalmente na situação dos jogos de aplicação. Nessa perspectiva, os jogos propostos na última fase do processo metodológico farão uso de todos os fundamentos já ensinados até o momento: posição básica e movimentação + toque de bola por cima.

Dando continuidade ao ensino dos demais fundamentos, o próximo fundamento é a manchete. Alguns praticantes consideram a manchete mais fácil de ser apreendida e executada, por ter contato com o antebraço, no entanto, se considerarmos a região em que há contato com a bola, nota-se que é uma região com informação sensorial inferior à ponta dos dedos e, assim, possibilita menor precisão. Isso poderia dificultar os jogos de aplicação (nossa quinta etapa), contudo, como a manchete é o terceiro fundamento a ser ensinado, o aluno poderá fazer uso tanto do toque de bola por cima quanto da manchete, sempre lembrando da importância da posição básica e movimentação para realizar os fundamentos solicitados.

Com o toque de bola por cima e a manchete já automatizadas, o saque poderá ser utilizado agora com um sentido prático (dar início ao jogo). Indicamos que o saque por baixo seja utilizado em aulas de Educação Física escolar, a considerar sua facilidade em relação ao saque tipo tênis (saque por cima). Este último deve ser utilizado por professores que trabalham com a modalidade em clubes e escolinhas esportivas (não que na escola não possa também ser ensinado), uma vez que os movimentos de ambos os saques não se assemelham, de modo que o saque por baixo não é uma adaptação do saque por cima, o que não gera fundamentações mecânicas que os associam.

O ensino do saque tipo tênis facilitará o aprendizado da cortada, pela proximidade dos gestos técnicos, por isso, a importância de trazer a cortada como próximo fundamento. Após a automatização da cortada e seu entendimento durante o jogo, é que o professor poderá ensinar o bloqueio, o qual ocorre justamente para barrar o ataque (cortada) da equipe adversária, assim justificando o porquê de ser o próximo a ser ensinado.

Após o entendimento do bloqueio, na sequência, o professor ensinará os fundamentos de defesa, como mergulhos, defesa em pé e em rolamentos etc. Estes fundamentos precisam ser os últimos a serem ensinados, visto suas complexidades em relação aos demais. Na escola não temos tempo hábil para ensinar todos os tipos de defesa, muito menos condições físicas e materiais adequados para tal. Por isso, para que os alunos da Educação Física escolar entendam, de forma satisfatória, a dinâmica do jogo dessa modalidade, sugere-se o ensino apenas da defesa em pé.

Nas aulas de Educação Física escolar são destinadas, em média, oito aulas por bimestre e, em cada bimestre, o professor pode ensinar, conforme seu planejamento curricular, um conteúdo em específico. Nesse sentido, considerando essas oito aulas para uma turma de 7º ano do Ensino fundamental, tendo em vista que se deve contemplar as cinco fases do processo metodológico, quantos fundamentos do voleibol o professor ensinará?

Assim sendo, você, na condição de professor(a), pode programar seus conteúdos, seguindo essa ordem, utilizando-se do processo metodológico para cada fundamento a ser ensinado e respeitando o tempo, o ambiente e os sujeitos inseridos no seu contexto de ensino. Para facilitar a maneira de como você ensinará esses fundamentos e sua aplicabilidade no jogo, é que te convido para conhecer um pouco mais sobre a técnica e a tática no Voleibol, no próximo tópico.

A partir dos indicativos sugeridos por Bojikian e Bojikian (2012), pode-se identificar uma sequência de ensino dos movimentos do Voleibol de maneira progressiva-associativa. Nesse sentido, considerando essa sequência de ensino, assinale a alternativa correta:

Aconselha-se iniciar o ensino do Voleibol com o saque, já que esse fundamento é o primeiro a ser executado no jogo, propriamente dito.

Justificativa: incorreta, pois, conforme sugerido em nosso material, inicia-se com os fundamentos da posição de expectativa e movimentação.

O saque por baixo precisa ser ensinado após o saque tipo tênis, visto que ambos se complementam em virtude da similaridade dos movimentos.

Justificativa: incorreta, pois se aconselha que seja ensinado o saque por baixo primeiro que o saque tipo tênis e ambos não possuem movimentos similares.

Somente após o ensino da defesa em pé que o professor poderá ensinar a manchete, já que a manchete é um complemento da defesa.

Justificativa: incorreta, pois a defesa em pé é um dos últimos fundamentos a serem ensinados e a manchete já precisa estar automatizada na hora de ensinar esse tipo de defesa.

O toque de bola por cima precisa ser ensinado após o fundamento posição básica, uma vez que garantirá maior precisão na situação dos jogos.

Justificativa: correta, pois, a partir da automatização da posição básica e da movimentação em quadra, que o aluno poderá se posicionar para realizar o toque de bola.

O último fundamento a ser ensinado é o bloqueio, pela complexidade do movimento e pela proximidade na situação de jogo com a cortada.

Justificativa: incorreta, pois em nossa sugestão, o último fundamento a ser ensinado é a defesa.

Caro(a) aluno(a), até o momento possibilitamos a compreensão dos aspectos pedagógicos do ensino do Voleibol. Você conheceu a ordem dos fundamentos sugeridos para o ensino e, baseando-se nelas, apresentaremos os fundamentos dessa modalidade esportiva.

Antes de falar sobre os movimentos específicos no Voleibol, é importante que você conheça suas características e sua aplicabilidade no esporte. Segundo Kraemer e Hakkinen (2004), para o desenvolvimento do aprendiz no Voleibol, ele precisa de um bom condicionamento físico, o que significa uma boa recuperação entre as sessões de prática, como, também, a prevenção de lesões.

Conforme Caruzzo, Vieira e Xavier (2018, p. 60), “o voleibol é considerado um esporte que possui uma alternância no ritmo e intensidade das atividades durante um jogo, denominado de atividades dinâmicas acíclicas, as quais predominam os sistemas anaeróbios”. Para os autores, a intensidade e o curto período em que desdobram as jogadas exigem o esforço máximo do praticante para a execução dos movimentos, como: corridas de rápida mudança de direção e os saltos verticais para os ataques/bloqueios com curtos períodos de recuperação.

Nesse caminho, ao ensinar a modalidade do Voleibol, você precisa levar em consideração dois tipos de capacidades físicas: as capacidades físicas condicionais e as coordenativas (Quadro 1.4). Vale lembrar que capacidade física são todas as qualidades físicas motoras passíveis de treinamento (GROSSER, 1983). As capacidades físicas condicionantes são as capacidades voltadas diretamente para a energia desprendida em uma ação motora, já as coordenativas caracterizam a precisão dessa ação, uma característica qualitativa do nível de rendimento do praticante que corroboram na execução de determinada ação motora (WEINECK, 2003).

Quadro 1.5 - Capacidades físicas utilizadas no Voleibol

Fonte: Adaptado de Caruzzo, Vieira e Xavier (2018, p. 61).

Conforme o quadro apresentado, percebe-se que todas as capacidades mencionadas são cabíveis para qualquer modalidade esportiva. Por isso, é importante que elas sejam trabalhadas com os alunos nas aulas de Educação Física antes de iniciar qualquer modalidade específica e, principalmente, que sejam organizadas por meio de tarefas lúdicas e globais. Pois, na escola, o desenvolvimento dessas capacidades e o próprio ensino da técnica dos movimentos de cada esporte devem ser trabalhados de maneira prazerosa, sem a exigência de uma performance perfeita no nível técnico, bem como, adequado ao planejamento escolar.

Para começarmos nosso estudo, te pergunto: O que são fundamentos? Os fundamentos são movimentos que auxiliam o praticante na armação do ataque (constituído pelo passe e levantamento), na ação ofensiva (saque, cortada e bloqueio) e defensiva (bloqueio e defesa). Conforme a qualidade desses fundamentos, eles interferem na dinâmica do jogo, ocasionando a vitória ou a derrota (MARCELINO et al., 2009). Assim, fundamentos são os gestos técnicos (motores) utilizados para a prática do Voleibol (ou de qualquer esporte), isto é, a técnica aplicada ao jogo.

Contudo, vale ressaltar que por mais que sejam apresentados os fundamentos técnicos da modalidade de forma sistemática, há um cuidado para não se utilizar do método parcial. Isso porque acreditamos na importância de enfatizar a tática em detrimento da técnica. Nesse sentido, seguindo o processo metodológico progressivo associativo, é importante trabalhar as etapas de ensino em cada fundamento, justamente, para quando chegar ao final delas aplicar o fundamento na dinâmica do jogo.

Para auxiliar você no conhecimento da modalidade, abordaremos, a partir de agora, cada fundamento e suas características técnicas. Lembre-se que para cada um dos gestos, ao organizar seu planejamento de ensino para as aulas sobre a modalidade, você precisará pensar a partir das cinco etapas do processo metodológico abordado anteriormente.

A posição de expectativa, por ser o primeiro fundamento a ser ensinado, é caracterizado como um dos fundamentos do Voleibol mais simples de aplicar e de ensinar. Como visto anteriormente, o ensino dessa técnica precisa estar interligada ao ensino da movimentação pela quadra. Sobre a posição de expectativa (Figura 2.3), conforme Lerbach e Viana Júnior (2006), podemos identificar três tipos: (a) posição de expectativa alta (na rede, que se caracteriza por ser o momento que antecede à execução do bloqueio); (b) posição de expectativa média (que deve ser executada antes da recepção da bola - passe ou defesa); e (c) posição de expectativa baixa (que é executada antes de uma ação defensiva).

Como já destacado no tópico anterior, o objetivo é auxiliá-lo a trabalhar com essa modalidade no ambiente escolar. Assim, conheceremos as principais características da posição de expectativa dos jogadores que farão a recepção da bola, caracterizada pela posição de expectativa média. Tal ação acontece porque os conteúdos dos fundamentos, bloqueio e defesa, provavelmente não serão aprofundados na Educação Física escolar, tendo a vista o tempo hábil para o ensino da modalidade no planejamento curricular da disciplina.

Sendo assim, para a execução da posição de expectativa média, os joelhos precisam estar flexionados levemente, com o quadril próximo à altura dos joelhos e cotovelos semiflexionados na altura da cintura, deixando os braços à frente do corpo. Os pés ficarão afastados, na largura do ombro, sendo um pé ligeiramente à frente do outro. É importante salientar que o peso do corpo estará deslocado para frente, tanto quanto for possível, deixando os calcanhares não apoiados no chão, o que acarretará o apoio do peso do corpo para a planta do pé de forma equilibrada (LERBACH; VIANA JÚNIOR, 2006).

A posição de expectativa deve ser ensinada em conjunto com as movimentações, em um processo pedagógico único que, na dinâmica do jogo, são classificadas em função do trabalho dos pés. Tais movimentações ocorrem em direção à bola ou para uma posição específica na quadra.

Dentro desse processo, podemos identificar, como destacam Lerbach e Viana Júnior (2006), as seguintes movimentações: (a) passo simples: caracterizado pelo andar para distâncias curtas, para todas as direções e, principalmente, quando a bola não está em jogo; (b) deslocamentos: utilizado nas trocas de posição na quadra, contudo, a posição de expectativa do jogador (média, alta) permanece a mesma, tal movimento serve para todas as direções; (c) passo cruzado: movimentação para percorrer maiores distâncias, necessitando de bastante prática, caso o contrário, pode atrapalhar o jogador; (d) salto: utilizado com ou sem deslocamento prévio, cuja finalidade é auxiliar no alcance de bolas altas ou muito distantes; e (e) corrida: movimentação utilizada com o intuito de cobrir distâncias maiores, seu deslocamento acontece com passos pequenos e rápidos.

É importante frisar ao aluno que, ao sair da posição de expectativa básica, ele se deslocará em direção à bola, que pode ocorrer em várias distâncias, por isso, a atenção no momento que antecede a jogada da equipe adversária é fundamental. Bojikian e Bojikian (2012) destacam que, em média, os deslocamentos variam de 1,5 a 2m de distância. Em relação aos deslocamentos para trás, por apresentarem mais complexidade em sua execução, recomenda-se que os professores organizem seus alunos de forma que tenham maior espaço de cobertura para frente do que para trás.

As movimentações e a posição de expectativa precisam ser estimuladas na fase de iniciação ao Voleibol, por meio de jogos reduzidos, como o minivoleibol. Se construirmos um bom planejamento, tais fundamentos serão rapidamente contemplados em aula. Ao observar que os alunos estão realizando o movimento satisfatoriamente, você poderá avançar para o ensino do próximo fundamento.

O toque de bola por cima é fundamento o mais característico do jogo (LERBACH; VIANA JÚNIOR, 2006). Sua execução dá-se na altura da cabeça ou acima dela, na qual as mãos precisam estar flexionadas para trás, a fim de se encaixar na bola para que seja imediatamente lançada ao local almejado. Se compararmos à manchete, o toque de bola por cima apresenta maior precisão no controle da bola, é um recurso muito utilizado nos levantamentos (BIZZOCCHI, 2004).