Esta unidade pretende convidar você, aluno(a), a pensar as relações entre o campo da política e questões éticas e morais.

Para isso, estudaremos diversos pensadores, como os filósofos gregos Platão, Aristóteles e outros bastante influentes como Hobbes, Maquiavel e Rousseau, e suas concepções a respeito do campo político.

Posteriormente, veremos como Locke e Montesquieu propõem o funcionamento ideal da política. O Absolutismo, para Locke, é cabível de diversas críticas, e sua obra dedica-se também a tratar da origem da legitimidade do poder político. Já Montesquieu se debruça a pensar sobre as limitações do poder de governo constitucional e propõe a divisão dos poderes de Estado.

São lançadas algumas reflexões sobre o sistema político brasileiro e alguns instrumentos utilizados para limitar poderes da autoridade. São colocadas em discussão também as diferentes funções e papéis dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

Por fim, esta Unidade traz alguns exemplos de ameaças aos ideais democráticos. Alguns governos autoritários do século 20, como o fascismo, nazismo e stalinismo e suas implicações serão abordados e, posteriormente, veremos algumas ameaças à democracia no contexto brasileiro.

A palavra “política” tem origem na palavra grega “politeia”, usada para fazer referência àquilo que possuía relação com a polis (cidade-estado) e à vida em coletividade.

As relações de poder e de autoridade já estavam presentes em civilizações anteriores, mas podemos dizer que os gregos e romanos as desenvolveram no sentido político. É por isso que, frequentemente, a eles é atribuída a criação da política.

Um dos intuitos da política é fazer com que os sujeitos expressem suas vontades, diferenças e conflitos sem gerar um caos social, desse modo, ela está na vida em sociedade bem como nas relações de Ética nela existentes.

Diferentes autores voltaram seus olhares para as relações políticas na sociedade. Vamos estudar alguns filósofos que se destacaram nesse campo: Platão, Aristóteles, Hobbes, Maquiavel e Rousseau.

Alguns deles são contratualistas, isto é, buscam explicar os caminhos que fizeram com que os sujeitos formassem governos, visando manter a ordem social.

As contribuições de Platão, filósofo grego que, estima-se, tenha nascido em 427 a.C., inauguraram, no pensamento ocidental, inúmeras ideias políticas que permeiam, de certo modo, até os dias atuais. Esse pensador teve, como professor, o filósofo Sócrates, tornando-se seu principal discípulo. Vale lembrarmos que Sócrates não deixou documentos escritos, o que contribui para que fosse colocada em dúvida sua existência. Platão, desse modo, foi o responsável por divulgar seus pensamentos, assim como os de outros filósofos da Grécia Antiga como Heráclito, Parmênides e Pitágoras.

É considerado o Fundador da Academia de Atenas, por volta de 387 a. C. Em sua obra estão presentes personagens que abordam diferentes temas, tanto da vida pública como privada: política, arte, religião, justiça, medicina, vício, virtude, crime, castigo, sofrimento, prazer, sexualidade, amor e sabedoria.

Sua principal obra, A República, escrita por volta de 380 a.C., é considerada a precursora da política ocidental, e trata da busca por uma fórmula que seja capaz de garantir uma administração harmoniosa da cidade, mantendo-a livre da anarquia, do caos e de interesses e disputas particulares. Os diálogos estabelecidos ocorrem na casa de Polemarco, irmão de Lísias e Eutidemos, filho do velho Céfalo. Os principais personagens são: Sócrates; os dois irmãos de Platão, Glauco e Adimanto; Nicerato, Polemarco, Lísias, Céfalo e Trasímaco.

Dentre todas as obras produzidas por Platão e chegadas à atualidade, A República talvez seja a de maior destaque, não por ser o mais longo diálogo ou um dos mais longos escritos, mas pela exposição mais cuidada e bem definida de temas centrais do pensamento do filósofo. (MENESCAL, 2009, p. 41)

O debate sobre o conceito de justiça, na obra, faz com que os personagens façam considerações sobre a ideia de Cidade Justa. Pretende-se encontrar a Calipolis, considerada cidade ideal, descrita por meio do planejamento e da reflexão, e todos os problemas são pensados e excluídos.

Diferentes formas de governo são discutidas em A República, tais como o monárquico, o aristocrático, o democrático, o tirânico, a timocracia e a oligarquia. Para Platão, a melhor forma de governo é a aristocracia, ou governo dos sábios, e o pior, a tirania.

A filosofia de Platão é, simultaneamente, política e ética. O projeto político desse autor é também um projeto educativo, que não visa formar apenas cidadãos, mas homens de bem. Segundo Menescal (2009), seu projeto político não se apresenta essencialmente pela questão política, mas também pela ética e por uma educação orientada pela Filosofia, considerada essencial para a formação humana.

Platão escreveu também outras obras que abordavam a política, tais como As Leis e a Carta VII, de um conjunto de XIII Cartas escritas pelo filósofo – nem todas consideradas autênticas.

O filósofo Platão foi professor de Aristóteles. Na unidade anterior, vimos como aquele autor concebe a forma como os homens compreendem o mundo e suas principais contribuições sobre a Ética. Neste momento, vamos nos voltar sobre seus principais apontamentos sobre a Política, mas sua obra também possui relação com os princípios éticos e morais.

A política aristotélica, na verdade, é essencialmente unida à moral, pois compreende que o fim último do Estado é a virtude, ou seja, a formação moral dos cidadãos e os meios necessários para se chegar a ela.

O Estado, para Aristóteles, é um organismo moral, considerado condição e complemento da atividade moral dos indivíduos. A política é diferente da moral, pois possui, como objetivo, o indivíduo, e a política, a coletividade. Dessa forma, a ética é, para o filósofo, a doutrina moral individual e a política, a doutrina moral social.

Na visão de Aristóteles, a noção de coletividade está em uma instância acima do indivíduo. Portanto, as necessidades da comunidade têm primazia em relação aos interesses particulares; e, para tal, apenas no Estado estaria a possibilidade da completude do homem enquanto ser social e político.

Em seu texto Política, composto por oito livros, Aristóteles aborda alguns temas relacionados aos sujeitos que ocorrem na cidade (pólis). Considera-se que muitas das reflexões aristotélicas sobre a política tiveram origem na época em que ele foi preceptor de Alexandre, o Grande, rei da Macedônia.

A ciência da felicidade humana, considerada uma possibilidade de viver adotada pela comunidade satisfatória à maioria é eixo principal da obra Política, de Aristóteles. Para o filósofo, a política estaria a serviço de uma maneira de viver que levasse à felicidade dos sujeitos.

No decorrer da obra são apontadas algumas críticas às contribuições de Platão. É abordada também a composição da cidade, a escravidão e a família, bem como são analisados os regimes políticos e as constituições de outras cidades-estado gregas.

Nascido em 1469, em Florença, Itália, Nicolau Maquiavel formou-se na Universidade de Florença e, posteriormente, atuou como uma espécie de diplomata, visitando numerosas cortes com o intuito de estabelecer tratados, alianças e relatórios.

Esse trabalho permitiu que Maquiavel observasse defeitos e qualidades nas artes de governar, o que inspirou significativamente suas obras.

Quando estava em reclusão, acusado de conspiração, Maquiavel escreveu um livro a Lourenço de Médici, que se tornou uma de suas obras mais conhecidas: O Príncipe.

A obra possui 26 capítulos e foi escrita com base em reflexões sobre o passado político vivenciado por Maquiavel, reunindo conselhos e sugestões para os governantes. O livro acabou sendo base para a organização de estruturas governamentais dos tempos modernos.

A Itália estava dividida em pequenos Estados, repúblicas e reinos quando Maquiavel escreveu O Príncipe. Naquele momento, em que existiam disputas de poder por territórios, o autor mostrou, para os governantes, os perigos que vigoram quando uma península é dividida, ficando exposta às grandes potências europeias.

É nesse livro que surge a ideia de que "os fins justificam os meios", e no qual Maquiavel defende que o governante precisa manter-se como autoridade, independentemente das ações necessárias para isso. Essa expressão não se encontra no texto, mas se tornou uma interpretação tradicional de seu pensamento.

Em razão de sua influência, Maquiavel foi considerado o pai do pensamento político moderno. Em seus textos, o autor escreveu considerações sobre como os políticos deveriam comportar-se para tirar maior proveito da realidade, mantendo e expandindo seus poderes. A política é tema frequente em suas obras, que abordam o papel do Estado e dos sujeitos em uma sociedade.

Para se desenvolver uma filosofia consistente, segundo Maquiavel, era necessário atentar-se para experiências e fatos históricos. Ele afastou o campo da política de outros em que era comumente associada, como a teologia e a filosofia moral. A política, para esse filósofo, deveria se desenvolver como uma disciplina em si mesma.

Maquiavel fez críticas ao aristotelianismo teológico, que era aceito pela Igreja até então. Para ele, essa concepção foi utilizada para justificar a preguiça e inação das pessoas frente aos desafios da vida e da sociedade, visto que tal ideia concebia que as soluções ocorriam a partir de intervenções divinas.

Para Maquiavel, a desonestidade e a morte de alguns indivíduos poderiam ser úteis aos políticos. Muitas de suas considerações foram criticadas por diversos estudiosos, o que colaborou para a associação de seu nome a uma característica inescrupulosa, com a criação do adjetivo "maquiavélico".

Alguns filósofos, como Spinoza, Rousseau e Diderot defenderam as ideias de Maquiavel, justificando que suas contribuições são de fundamental importância para o subsequente desenvolvimento da filosofia política, notadamente das correntes iluministas. Diversos estudiosos defendem a necessidade de releituras das obras de Maquiavel, por entenderem que existem interpretações bastante errôneas e/ou distorcidas.

A ética política, segundo Maquiavel, é utilitária, isto é: são morais todos os atos úteis à comunidade e imorais os que visam à satisfação de interesses egoístas, que entram em conflito com os interesses da coletividade.

As contribuições de Maquiavel colaboraram para o rompimento da noção de que o governante de uma sociedade deve ser sempre bondoso. A defesa de aceitação de riscos, de ousadia, de ambição e de inovação, defendidas por esse pensador, contribuíram para que fossem fundadas outras formas de conduzir a política.

“O homem era o lobo do próprio homem”. Essa é uma das ideias mais conhecidas de Thomas Hobbes, filósofo inglês que escreveu o livro Leviatã. O título faz referência ao monstro bíblico, citado no livro de Jó, que governava o caos primitivo.

Na obra, Hobbes compara o Estado a um monstro poderoso, criado para acabar com a anarquia da sociedade primitiva. Nessas sociedades, o pensador considerava que os indivíduos viviam em guerras constantes e matanças, cada um buscando garantir sua sobrevivência. Para dar fim a essa violência, era necessário que o poder fosse dado a um só homem, que deveria governar por todos, garantindo a segurança e eliminando a desordem.

Em sua obra, argumentou em favor da monarquia absoluta, porém contribuiu também para estabelecer conceitos significativos para o pensamento liberal europeu.

Para Hobbes, o estado de natureza se dava em situações de vida humana sem política. Sem ela, segundo o filósofo havia um cenário de guerra de todos contra todos, pois os sujeitos poderiam fazer o que quisessem, sem limites estabelecidos.

Nesse tipo de circunstância, conforme Hobbes, não seria possível acontecer nenhuma das grandes realizações humanas, como as grandes navegações, fabricação de produtos sofisticados, aprimoramento de indústria, pois, para o autor, necessitam de segurança para serem feitas e mantidas, o que seria impossível em um estado de natureza.

Na tentativa de afastar-se desse estado, os sujeitos concordam com um contrato social, que estabelece a sociedade civil, compreendida, para Hobbes, como um conjunto de indivíduos que vivem sob uma autoridade soberana. Nela, todos devem ceder alguns direitos em troca de proteção.

Os sujeitos que fazem parte da sociedade civil ficam, então, impedidos de resistirem ao poder da autoridade, pois tal soberania deriva da submissão de poder dos próprios indivíduos que fizeram o acordo de abrir mão de fazer tudo o que querem em troca de proteção.

Se dissermos que estamos sendo coagidos pela autoridade existente em nossa sociedade civil, segundo Hobbes, é o mesmo que dizer que estamos sendo coagidos por nós mesmos, o que para ele é impossível.

Por não reconhecer a possibilidade de abuso de poder da autoridade, o modelo proposto por Hobbes não propõe a separação de poderes. O poder soberano se estende também sobre poderes eclesiásticos, e inclui exército, judiciário e civil.

Assim como Hobbes, Rousseau é contratualista, contudo, seus pensamentos se diferem em diversos aspectos. Rousseau também defende a ideia de estado de natureza, mas seu objetivo não é analisar o aspecto jurídico e, sim, o que o sustenta. Para ele, a esfera social é responsável por sustentar o aspecto jurídico do Estado.

Os sujeitos, para Rousseau, eram naturalmente bons, porém a vida em sociedade poderia conduzi-los à depravação. Desse modo, esse autor suíço acaba idealizando o indivíduo em estado natural, pois primitivamente ele é generoso.

De acordo com o filósofo, existiam três etapas evolutivas na jornada do Homem. O primeiro é o homem natural, subjugado pelos instintos e sensações; em um segundo momento, trata-se do homem selvagem, que já possui confrontos morais e imperfeições e, por fim, no terceiro estágio, dá-se a condição do homem civilizado, que possui interesses privados que suprimem sua moralidade.

A prática da desigualdade era considerada, pelo autor, um equívoco cometido pela sociedade, que engloba ações de nível individual, como a presença de ciúmes em relacionamentos afetivos, e social, como no caso da instauração da propriedade privada como base da vida econômica.

Para conduzir os sujeitos à bondade inicial, existente no estado de natureza, seria necessário, para Rousseau, o contrato social. Esse contrato faria com que os indivíduos vivenciassem uma nova proposta de Estado, garantindo seu bem-estar, segurança e liberdade natural. Com o contrato social, deveria prevalecer a soberania da sociedade, ou a vontade coletiva.

No contrato social, era necessário definir a igualdade entre todos, pois, para Rousseau, o interesse comum era capaz de fazer com que o indivíduo contasse com a assistência de outros indivíduos. Em contrapartida, a concorrência poderia fazer com que os sujeitos desconfiassem um dos outros, em alguns momentos.

Para Rousseau (1997, apud Souza, 2012), a partir do momento em que os indivíduos necessitaram do auxílio do outro e perceberam que era útil contar com o provimento de dois sujeitos, a igualdade desfez-se. Assim, foi introduzida a propriedade e a necessidade do trabalho.

Em vista disso, Rousseau considera importante o contrato social, pois os sujeitos, após perderem sua liberdade natural, precisariam da liberdade civil, possível de ser proporcionada com o contrato. O povo é ativo e passivo nesse contrato, é agente do processo de elaboração das leis e de seu cumprimento, entendendo que obedecê-las é um ato de liberdade.

Rousseau compreendia que o povo era soberano e não o rei, que atuava apenas como funcionário do povo. Essa visão fez com que o pensador fosse colocado como contrário ao poder absolutista vigente na Europa naquele momento. O Estado não poderia ser soberano por si só, pois suas ações deveriam ser guiadas pela soberania do povo. Essa visão, proposta por Rousseau, também contribuiu para a valorização da democracia.

Diversos filósofos dedicaram-se a refletir sobre a ética e política das sociedades. Alguns nomes tornaram-se bastante conhecidos e influenciaram muitos outros pensadores. Sobre esse tema, assinale a alternativa correta:

Para Maquiavel, a sociedade, sem a existência da política, vivia em constantes conflitos e guerras, a que chamava de estado de natureza.

Incorreta, pois quem definiu o conceito de estado de natureza foi Hobbes.

Os sujeitos, em seu estado de natureza eram perversos. Sendo assim, segundo Rousseau, a política seria capaz de conduzi-los à pureza e à bondade.

Incorreta. Para Rousseau, os sujeitos eram naturalmente bons, porém a vida em sociedade poderia conduzi-los à depravação.

Aristóteles defende a política como forma de organização humana, mas salienta que o indivíduo é superior ao Estado. Desse modo, a individualidade é vista em um patamar acima da coletividade.

Incorreta. Aristóteles compreende que o Estado é superior ao indivíduo, sendo bem comum superior ao bem particular.

A obra A República, escrita por Platão em cerca de 380 a.C., é considerada fundadora da política ocidental.

A República, escrita por Platão, aborda temas filosóficos, políticos e sociais. A obra influenciou diversos outros pensadores, sendo considerada fundadora da política ocidental, pelo alcance que obteve.

Hobbes defendia que um governante deveria tentar ser temido e, ao mesmo tempo, amado. Mas, caso não pudesse ser os dois, deveria optar pelo primeiro.

Incorreta. Hobbes não defende esse pensamento e, sim, Maquiavel, na obra O Príncipe.

Neste momento, veremos as principais contribuições de dois pensadores com relação à política: John Locke, que realiza críticas ao Absolutismo e à origem da legitimidade do poder político, e Montesquieu, que versa sobre a limitação do poder por meio de um governo constitucional e sobre a divisão dos poderes de Estado.

Conhecido como o filósofo que concedeu de forma mais contundente as bases para o liberalismo político, John Locke (1632-1704), ao longo de sua trajetória, ocupou-se de temas como a Teoria do Conhecimento, apoiando a corrente empirista, que sugere que a experiência apreendida por meio dos sentidos desenvolveria o conhecimento. Locke também se ateve às áreas da educação, da ética e da religião, sendo ainda situado, na história da Filosofia Política, na qualidade de um contratualista, enquanto pensador que se interessou pela reflexão quanto ao modo como os indivíduos se organizaram em sociedade por meio de um consenso, ou um contrato social, definindo quem exerceria autoridade sobre quem.

Não podemos deixar de lado, para a compreensão do pensamento de Locke, o contexto no qual o pensador estava inserido. De origem inglesa, o filósofo se articula em meio ao debate entre os defensores da monarquia absolutista – membros da Coroa Inglesa e da burguesia comercial ascendente –, já fortalecida na Inglaterra o suficiente para cobrar a limitação dos poderes reais, adotando uma forma de governo mais liberal politicamente. É nesse cenário que eclode a Revolução Gloriosa, em 1688-1689. A vitória dos interesses da burguesia inglesa limita o poder real e contesta a sua suposta autoridade divina, materializada pela “Bill of Rights”, de 1689, documento que é um dos pilares para o sistema constitucional britânico.

Defensor da limitação dos poderes monárquicos, Locke escreve dois tratados sobre o governo civil no final do século 17. No primeiro ensaio, dentre outras ideias, refuta a origem divina da autoridade governamental herdada de Adão, proposta pelo patriarcalismo de Robert Filmer. No segundo ensaio, dispõe sobre a construção das propostas de sociedade civil, vinculadas ao direito natural e ao pacto do contrato social.

O percurso de organização da sociedade civil, para John Locke, pressupõe a existência de um estado anterior à criação do governo, um estado natural no qual impera a liberdade e igualdade entre os indivíduos.

John Locke descreve o estado de natureza como um lugar onde não há governo exercendo qualquer poder sobre as pessoas como ocorre nas sociedades políticas, pois ainda que naturalmente o homem não devesse prejudicar a outrem em sua vida, saúde, liberdade ou posses (II, § 6), não há uma lei conhecida por todos ou imposta pelos homens para que sirva de parâmetro. Cada um está livre para decidir suas ações e colocar a disposição tudo que possui da forma que achar correto ou conveniente (II, § 4), sem estar vinculado a nenhuma outra vontade ou permissão para agir de tal forma. (NETTO, 2007, p.77)

Para o pensamento político de Locke, o estado de natureza, apesar de ter, como características, a liberdade e a igualdade, não é um estado sem limites à ação, mas traz ao homem a responsabilidade de aplicar as regras naturais, aquelas que regulam e submetem as condutas individuais a não prejudicar a vida, a saúde e as posses alheias. Cabe ao próprio homem ser juiz dos transgressores dessas regras, sendo legítima a punição dos infratores. Se alguma conduta ameaça o direito de autoconservação de alguém, a punição deverá vir na mesma medida, possibilitando a percepção, por parte do transgressor, de que sua ação é nociva ao coletivo, servindo ainda como exemplo para que os demais não cometam o mesmo equívoco.

Mesmo com uma visão mais pacífica do que a do estado de natureza conflituoso proposto por Hobbes, o Estado natural de Locke tem, em si, problemas. Como um homem poderia ser juiz de algo, sem julgar em causa ou interesse próprios? O que afastaria as paixões dos julgamentos morais e da autoridade? Para o filósofo, os governos absolutistas trariam os mesmos problemas do estado de natureza, já que com que legitimidade apenas um homem exerceria autoridade sobre uma grande população sem estabelecer os seus interesses em detrimento da multidão de súditos. Desse modo, não podemos confundir o estado natural com um período longínquo na História, pois, para Locke, o estado natural é também encontrado em sociedades contemporâneas tanto a ele, quanto a nós (NETTO, 2007).

A superação do estado de natureza, para Locke, estaria na construção de um pacto social, que por meio do consentimento da sociedade legitimaria a transferência da autoridade para um governo único, que estaria submetido à vontade da maioria da população. A legítima autoridade emanaria da necessidade e interesse do povo, formando um contrato entre a população e o governante, situando Locke na categoria de filósofo contratualista, por essa visão. Ao mesmo tempo, o direito à rebelião, para o pensador, é legítimo caso o governante não cumpra com suas obrigações para com o povo, o que retiraria sua legitimidade enquanto autoridade, que só teria sentido se o contrato fosse respeitado.

John Locke chama esta sociedade politicamente organizada de governo civil, que surge pelo pacto entre as pessoas, que consentem em abdicar as suas liberdades irrestritas pela submissão da lei clara e conhecida por todos; de um juiz imparcial para aplicá-las; e de um poder legítimo para dar apoio às sanções, pois somente desta forma as suas vidas, liberdades e bens (que são as propriedades privadas, II, § 123.), poderão ser garantidas. (NETTO, 2007, p. 77)

Para Locke, portanto, o contrato do pacto social legitimaria a autoridade governamental, afastando-se de propostas que garantissem o estabelecimento de um governo por meio de prerrogativas divinas ou absolutas, evocando a população para a busca pela superação do estado de natureza como medida para a justificação da autoridade

A formação e organização dos Estados modernos não podem ser compreendidas sem se considerar a influência do pensador e político francês Charles de Montesquieu. Em sua obra mais importante, O Espírito das Leis, de 1748, delineia suas principais formulações teóricas sobre formas de exercício do poder e da legitimidade da autoridade política.

Montesquieu, membro da aristocracia francesa e detentor do título de barão, está relacionado diretamente ao contexto do Iluminismo, que ocorreu na França durante meados do século 17, e, conjuntamente com outros filósofos de renome, tais como Voltaire e Rousseau, contribuíram para pavimentar os rumos do pensamento racional e científico enquanto pontos-chave na filosofia ocidental.

De modo mais direto:

Em O Espírito das Leis, trabalho de vinte anos, Montesquieu analisa as relações que as leis têm com a natureza e os princípios de cada governo, desenvolvendo a teoria política que alimentou as ideias do constitucionalismo, que, em síntese, buscava distribuir a autoridade por meios legais, de modo a evitar o arbítrio e a violência. Apresentou também a tripartição dos poderes que, além de dar estruturação racional ao Estado, tratava de uma forma natural de distribuição, controle e limitação do poder político. (BASTOS; ALENCAR; SOUZA, p. 47, 2009)

Assim, Montesquieu trata, de modo geral, da limitação dos poderes do monarca absolutista, modelo de governo presente em grande parte das nações europeias da sua época, inclusive no caso da França, no qual o rei concentra toda forma de autoridade em suas mãos. Na ótica da teoria proposta pelo pensador, a vontade do monarca deveria ser limitada pela Constituição, que teria, na previsão de leis escritas, o extremo do exercício do poder real.

A contenção dos abusos do poder ganha força com a repartição dos poderes de Estado, que deveriam ser controlados pelo próprio poder. A obra de Montesquieu propõe a repartição em três distintos poderes que visam

Assegurar a moderação do poder mediante a “cooperação harmônica” entre os poderes do Estado, de forma a conferir uma legitimidade e uma racionalidade administrativa a tais poderes estatais, que devem e podem resultar num equilíbrio dos poderes sociais. Na contemporaneidade, a Ciência Política reconhece que um dos pressupostos do Estado Democrático de Direito é a existência de três poderes independentes e harmônicos: o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. (BASTOS; ALENCAR; SOUZA, p. 48, 2009)

Essa tripartição independente dos poderes de Estado funciona da seguinte forma: cabe ao Legislativo, sob uma perspectiva fiscalizadora, criar, organizar e revogar leis; ao Judiciário, julgar, de forma geral, o não cumprimento das leis e, ao Executivo, a administração pública e execução das leis.

Neste momento, veremos as principais contribuições de dois pensadores com relação à política: John Locke, que realiza críticas ao Absolutismo e à origem da legitimidade do poder político, e Montesquieu, que versa sobre a limitação do poder por meio de um governo constitucional e sobre a divisão dos poderes de Estado.

Conhecido como o filósofo que concedeu de forma mais contundente as bases para o liberalismo político, John Locke (1632-1704), ao longo de sua trajetória, ocupou-se de temas como a Teoria do Conhecimento, apoiando a corrente empirista, que sugere que a experiência apreendida por meio dos sentidos desenvolveria o conhecimento. Locke também se ateve às áreas da educação, da ética e da religião, sendo ainda situado, na história da Filosofia Política, na qualidade de um contratualista, enquanto pensador que se interessou pela reflexão quanto ao modo como os indivíduos se organizaram em sociedade por meio de um consenso, ou um contrato social, definindo quem exerceria autoridade sobre quem.

Não podemos deixar de lado, para a compreensão do pensamento de Locke, o contexto no qual o pensador estava inserido. De origem inglesa, o filósofo se articula em meio ao debate entre os defensores da monarquia absolutista – membros da Coroa Inglesa e da burguesia comercial ascendente –, já fortalecida na Inglaterra o suficiente para cobrar a limitação dos poderes reais, adotando uma forma de governo mais liberal politicamente. É nesse cenário que eclode a Revolução Gloriosa, em 1688-1689. A vitória dos interesses da burguesia inglesa limita o poder real e contesta a sua suposta autoridade divina, materializada pela “Bill of Rights”, de 1689, documento que é um dos pilares para o sistema constitucional britânico.

Defensor da limitação dos poderes monárquicos, Locke escreve dois tratados sobre o governo civil no final do século 17. No primeiro ensaio, dentre outras ideias, refuta a origem divina da autoridade governamental herdada de Adão, proposta pelo patriarcalismo de Robert Filmer. No segundo ensaio, dispõe sobre a construção das propostas de sociedade civil, vinculadas ao direito natural e ao pacto do contrato social.

O percurso de organização da sociedade civil, para John Locke, pressupõe a existência de um estado anterior à criação do governo, um estado natural no qual impera a liberdade e igualdade entre os indivíduos.

John Locke descreve o estado de natureza como um lugar onde não há governo exercendo qualquer poder sobre as pessoas como ocorre nas sociedades políticas, pois ainda que naturalmente o homem não devesse prejudicar a outrem em sua vida, saúde, liberdade ou posses (II, § 6), não há uma lei conhecida por todos ou imposta pelos homens para que sirva de parâmetro. Cada um está livre para decidir suas ações e colocar a disposição tudo que possui da forma que achar correto ou conveniente (II, § 4), sem estar vinculado a nenhuma outra vontade ou permissão para agir de tal forma. (NETTO, 2007, p.77)

Para o pensamento político de Locke, o estado de natureza, apesar de ter, como características, a liberdade e a igualdade, não é um estado sem limites à ação, mas traz ao homem a responsabilidade de aplicar as regras naturais, aquelas que regulam e submetem as condutas individuais a não prejudicar a vida, a saúde e as posses alheias. Cabe ao próprio homem ser juiz dos transgressores dessas regras, sendo legítima a punição dos infratores. Se alguma conduta ameaça o direito de autoconservação de alguém, a punição deverá vir na mesma medida, possibilitando a percepção, por parte do transgressor, de que sua ação é nociva ao coletivo, servindo ainda como exemplo para que os demais não cometam o mesmo equívoco.

Mesmo com uma visão mais pacífica do que a do estado de natureza conflituoso proposto por Hobbes, o Estado natural de Locke tem, em si, problemas. Como um homem poderia ser juiz de algo, sem julgar em causa ou interesse próprios? O que afastaria as paixões dos julgamentos morais e da autoridade? Para o filósofo, os governos absolutistas trariam os mesmos problemas do estado de natureza, já que com que legitimidade apenas um homem exerceria autoridade sobre uma grande população sem estabelecer os seus interesses em detrimento da multidão de súditos. Desse modo, não podemos confundir o estado natural com um período longínquo na História, pois, para Locke, o estado natural é também encontrado em sociedades contemporâneas tanto a ele, quanto a nós (NETTO, 2007).

A superação do estado de natureza, para Locke, estaria na construção de um pacto social, que por meio do consentimento da sociedade legitimaria a transferência da autoridade para um governo único, que estaria submetido à vontade da maioria da população. A legítima autoridade emanaria da necessidade e interesse do povo, formando um contrato entre a população e o governante, situando Locke na categoria de filósofo contratualista, por essa visão. Ao mesmo tempo, o direito à rebelião, para o pensador, é legítimo caso o governante não cumpra com suas obrigações para com o povo, o que retiraria sua legitimidade enquanto autoridade, que só teria sentido se o contrato fosse respeitado.

John Locke chama esta sociedade politicamente organizada de governo civil, que surge pelo pacto entre as pessoas, que consentem em abdicar as suas liberdades irrestritas pela submissão da lei clara e conhecida por todos; de um juiz imparcial para aplicá-las; e de um poder legítimo para dar apoio às sanções, pois somente desta forma as suas vidas, liberdades e bens (que são as propriedades privadas, II, § 123.), poderão ser garantidas. (NETTO, 2007, p. 77)

Para Locke, portanto, o contrato do pacto social legitimaria a autoridade governamental, afastando-se de propostas que garantissem o estabelecimento de um governo por meio de prerrogativas divinas ou absolutas, evocando a população para a busca pela superação do estado de natureza como medida para a justificação da autoridade

A formação e organização dos Estados modernos não podem ser compreendidas sem se considerar a influência do pensador e político francês Charles de Montesquieu. Em sua obra mais importante, O Espírito das Leis, de 1748, delineia suas principais formulações teóricas sobre formas de exercício do poder e da legitimidade da autoridade política.

Montesquieu, membro da aristocracia francesa e detentor do título de barão, está relacionado diretamente ao contexto do Iluminismo, que ocorreu na França durante meados do século 17, e, conjuntamente com outros filósofos de renome, tais como Voltaire e Rousseau, contribuíram para pavimentar os rumos do pensamento racional e científico enquanto pontos-chave na filosofia ocidental.

De modo mais direto:

Em O Espírito das Leis, trabalho de vinte anos, Montesquieu analisa as relações que as leis têm com a natureza e os princípios de cada governo, desenvolvendo a teoria política que alimentou as ideias do constitucionalismo, que, em síntese, buscava distribuir a autoridade por meios legais, de modo a evitar o arbítrio e a violência. Apresentou também a tripartição dos poderes que, além de dar estruturação racional ao Estado, tratava de uma forma natural de distribuição, controle e limitação do poder político. (BASTOS; ALENCAR; SOUZA, p. 47, 2009)

Assim, Montesquieu trata, de modo geral, da limitação dos poderes do monarca absolutista, modelo de governo presente em grande parte das nações europeias da sua época, inclusive no caso da França, no qual o rei concentra toda forma de autoridade em suas mãos. Na ótica da teoria proposta pelo pensador, a vontade do monarca deveria ser limitada pela Constituição, que teria, na previsão de leis escritas, o extremo do exercício do poder real.

A contenção dos abusos do poder ganha força com a repartição dos poderes de Estado, que deveriam ser controlados pelo próprio poder. A obra de Montesquieu propõe a repartição em três distintos poderes que visam

Assegurar a moderação do poder mediante a “cooperação harmônica” entre os poderes do Estado, de forma a conferir uma legitimidade e uma racionalidade administrativa a tais poderes estatais, que devem e podem resultar num equilíbrio dos poderes sociais. Na contemporaneidade, a Ciência Política reconhece que um dos pressupostos do Estado Democrático de Direito é a existência de três poderes independentes e harmônicos: o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. (BASTOS; ALENCAR; SOUZA, p. 48, 2009)

Essa tripartição independente dos poderes de Estado funciona da seguinte forma: cabe ao Legislativo, sob uma perspectiva fiscalizadora, criar, organizar e revogar leis; ao Judiciário, julgar, de forma geral, o não cumprimento das leis e, ao Executivo, a administração pública e execução das leis.

Um dos principais pontos da obra do filósofo francês Montesquieu é a prerrogativa da previsão de um texto constitucional para a limitação do abuso de poder político, controlando um poder que se proponha absoluto.

Como em outros países, no Brasil, a Constituição dá a orientação geral das leis nacionais. Mas você conhece o texto previsto em nossa carta magna? Apesar das inúmeras emendas, o seu texto atual ainda conserva inteira coesão com o que foi promulgado em 1988. Muitas vezes, é uma ilustre desconhecida da própria população.

Para saber mais, acesse o link disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 05 fev. 2019.

Por meio do entendimento de que é real e presente a falibilidade humana, a observância dos erros e abusos que possam ser cometidos diante de um exercício de poder torna-se um dos pontos fundamentais da abrangência de Montesquieu na teoria política moderna.

Embora a obra de Montesquieu O Espírito das Leis tenha sido escrita no século XVIII, a atualização do pensamento do filósofo encontra-se no fato de ter revelado uma das fontes do poder político moderno, a lei, tratando-a de forma científica. Supera a tradicional abordagem legalista e estuda as leis como uma expressão da natureza das coisas. Reconhecido já por seus contemporâneos, o trabalho de Montesquieu revela que, independentemente da espécie de governo ou regime político de um dado país, a ordem social é, em si, heterogênea e sujeita a desigualdades sociais, as mais diversas. A harmoniosa convivência entre os poderes seria uma forma de controle, em que um poder refrearia os abusos e as arbitrariedades do outro. É a teoria de freios e contrapesos. (BASTOS; ALENCAR; SOUZA, p. 49, 2009)

A perspectiva do autocontrole do poder pelo poder norteia, até nos dias atuais, um grande número de Estados já há tempos organizados dessa forma, guiados por suas respectivas Constituições e com divisão clara entre os poderes, denotando a amplitude da importância das ideias de Montesquieu para a ciência política moderna.

A teoria da tripartição dos poderes inspirou a elaboração da Constituição dos Estados Unidos da América e da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. A tripartição dos poderes na Constituição dos Estados Unidos teve o intuito de não permitir interferências recíprocas nem a transferência ou delegação de poderes, e na Revolução Francesa encontrou o campo certo para germinar, tendo seu grande momento na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, que serviu de preâmbulo à Constituição de 1791, primeira Carta Constitucional da Europa continental. (BASTOS; ALENCAR; SOUZA, p. 49, 2009)

Podemos definir, em suma, que as preocupações de Montesquieu giram em torno de assegurar de que não haja abuso de um cidadão sob o outro, de que todos sejam iguais no exercício da lei. A liberdade política, em contraposição à tirania e ao despotismo, seria o caminho de um governo em que essa liberdade fosse garantida, por meio de um sistema de mútuo controle dos três distintos poderes, limitando as possibilidades de abuso e corrupção que a condição humana pressupõe.

O filósofo britânico John Locke pode ser considerado como um membro da corrente filosófica contratualista pelo modo que entende a organização ideal da sociedade política. Assinale a alternativa correta, que corresponde à razão pela qual podemos afirmar isso:

O filósofo é assim classificado por ter trabalhado por anos, antes da carreira de escritor, em um cartório de notas.

Incorreta. Não há, na biografia de Locke, tal episódio e o termo não se relaciona com cartorários.

O pensador é assim tratado pela História da Filosofia, pois opõe o seu pensamento a autores franceses, como Rousseau, que repudiavam a ideia do contrato social.

Incorreta. O pensamento de Locke converge diretamente com o de Rousseau, que também é um contratualista.

De modo geral, podemos afirmar que Locke é contratualista, pela sua inclinação em apoiar regimes absolutistas, que têm, no contrato entre o governante e a nobreza, a legitimidade do exercício da autoridade.

Incorreta. Locke era contrário ao Absolutismo, e o contrato social não se estabelece entre o governante e a nobreza.

Locke pode ser assim chamado, porque sugere que a superação do estado de natureza para a organização da sociedade civil se dá na afirmação de um contrato entre a população e um governo com legitimidade de autoridade.

Alternativa correta. Locke sugere que a autoridade, na sociedade civil organizada, deriva do pacto social entre a população e o governante escolhido por ela para exercer a autoridade, um contrato social.

Pela sugestão da afirmação de um contrato da sociedade com Deus, para o livre exercício da autoridade política.

Incorreta. Não há prerrogativas divinas para a legitimidade política, em Locke.

O Brasil, atualmente, convive com uma crise do sistema político, instaurada já desde o início da década de 2010, que consta já com alguns marcos. Por exemplo, as jornadas de protestos, de junho de 2013; o processo de impedimento da ex-presidente Dilma Rousseff, que finalizou 13 anos consecutivos de governo do Executivo Federal pelo Partido dos Trabalhadores (PT); os desdobramentos da Operação Lava-Jato e a polarização política que deu o tom para o processo eleitoral de 2018. Tudo isso envolto em uma deterioração econômica vista a partir de 2014, com estagnação, recessão e difícil retomada do crescimento até o momento. Alguns historiadores enxergam, em nosso tempo presente, o fechamento de um ciclo, com início na promulgação da Constituição Cidadã de 1988, findado no ano de 2016 (FERREIRA; DELGADO, 2018).

Um dos grandes pontos de convergência, em grande parte dos discursos sobre a realidade política brasileira, talvez seja a de que os rumos do país devem mudar estruturalmente, ainda que por caminhos e perspectivas completamente diferentes, a depender da orientação política que se siga. Essa visão de que o Brasil tem de romper com o seu presente também não é nova. Aliás, permeia a história republicana do país desde a sua fundação, com a instauração da própria República, em contraposição à Monarquia, em 1889, pelos militares ou do Estado Novo (1937-1945) de Getúlio Vargas, que como o nome sugere, viria para inaugurar uma nova política, rompendo laços com a República Velha, que conservava os laços da aristocracia rural brasileira como dominantes do Estado.

O golpe - ou a "revolução", como entendida pelo meio militar – ocorrido em 1964 – foi posto em prática com o discurso oficial de que havia a necessidade de se retirar o Brasil dos trilhos da corrupção e da ameaça comunista. A transição dos governos militares para a democracia, a partir de 1985, mais uma vez compreendeu a urgência da mudança na política brasileira, e que a via autoritária não seria a melhor opção para essa transformação.

Por qual razão então a transformação da realidade política brasileira é tão difícil? A desigualdade flagrante em nossa sociedade parece carecer de uma resposta. No entanto, não são simples quaisquer respostas para essa pergunta. Saídas fáceis e salvadores da pátria para resolver essa situação podem surgir, possivelmente, por uma organização política que historicamente viveu extensos períodos sob uma autoridade externa ou de uma figura central, como por todo o período colonial submetido a Portugal e de governo monárquico da realeza imperial da família Orleans e Bragança. A República brasileira também é fortemente marcada por rupturas institucionais, que ocasionaram uma fragilidade da democracia nacional e do pleno exercício da cidadania pela população, e teve, por muitas vezes, a predominância histórica de figuras autoritárias que poderiam sugerir que mudanças políticas derivam de apenas uma pessoa, como um líder presidente, por exemplo.

Partindo da via democrática reorganizada no Brasil após 1988, essa prerrogativa de fácil transformação é impossível, já que o país segue uma estrutura de tripartição dos poderes de Estado adotada por vários outros países do mundo, assim como sugerido na obra de Montesquieu. O próprio nome oficial do Estado Brasileiro já nos dá uma pista: a República Federativa do Brasil se organiza em uma união de entes federados em torno de um governo central, em que cada esfera pública e de poder exerce sua função em um complexo sistema de regulação.

Atualmente, o Executivo Federal é composto pela Presidência da República e seus ministérios auxiliares. Já o Executivo Estadual e Municipal, por governadores e prefeitos, respectivamente. O Poder Legislativo, seguindo a ordem Federal, Estadual e Municipal é formada por deputados federais e senadores da República, deputados estaduais e vereadores, com a incumbência de debaterem e votarem projetos de leis de interesse público, sugeridos pelas casas legislativas ou pelo Poder Executivo. Já para o poder Judiciário, peguemos como exemplo, o Supremo Tribunal Federal (STF). A função geral do órgão é zelar pelo respeito à Constituição, analisando casos de ofensa ao texto constitucional, cabendo às outras instâncias do Poder Judiciário a consideração e julgamento de demais méritos.

Portanto, no Brasil, as decisões políticas são tomadas por uma grande quantidade de pessoas exercendo posições de diferentes poderes, cada qual com sua função. Para exemplificarmos de forma mais clara, considere a aprovação de alguma alteração na Constituição, os chamados Projetos de Emenda Constitucional (PEC), que impactam diretamente na organização política do país. O árduo caminho até a aprovação passa pela apreciação do projetos por comissões parlamentares, que visam analisar a constitucionalidade das propostas, que ao serem liberadas vão à votação em dois turnos nos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado, tendo que atingir maioria de três quintos dos parlamentares (atualmente, esse número representaria 308 dos 513 deputados federais e 49 dos 81 senadores) e serem, assim, promulgadas pelo Presidente da República, caso não haja proposta de alteração da emenda pelo Senado.

O exemplo anterior demonstra a dificuldade de transformações políticas no Brasil, que passam por decisões de uma grande quantidade de pessoas, de diferentes orientações e com incumbências diversas, atravessada por negociações e debates políticos. Os instrumentos para a limitação da autoridade pressupõem longos processos de modificações políticas, que, ao passo que limitam a promoção de mudanças, também agem na supressão de possíveis abusos.

Assinale a alternativa que corresponde corretamente, de forma geral, as funções dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, respectivamente:

Revogar leis, julgar os criminosos e revisar a Constituição.

Incorreta. As atribuições são, de forma geral: executar as leis vigentes e administração pública, criar e revisar leis e julgar o descumprimento das leis.

Executar as leis vigentes e administração pública, criar e revisar leis e julgar o descumprimento das leis.

Alternativa correta. As atribuições são, de forma geral: executar as leis vigentes e administração pública, criar e revisar leis e julgar o descumprimento das leis.

Executar os condenados, nomear os agentes públicos e administrar os bens públicos.

Incorreta. As atribuições são, de forma geral: executar as leis vigentes e administração pública, criar e revisar leis e julgar o descumprimento das leis.

Distribuir assistência social, regular a distribuição e julgar os excessos.

Incorreta. As atribuições são, de forma geral: executar as leis vigentes e administração pública, criar e revisar leis e julgar o descumprimento das leis.

Cuidar da segurança interna, regular as fronteiras e estabelecer as relações diplomáticas.

Incorreta. As atribuições são, de forma geral: executar as leis vigentes e administração pública, criar e revisar leis e julgar o descumprimento das leis.

Com frequência utilizamos a palavra democracia, mas você sabe o que ela significa? Podemos compreendê-la como uma possibilidade de regime político em que a soberania é exercida pelo povo por meio do sufrágio universal, que é o direito de participar do processo eleitoral de governantes, ou seja, de poder eleger os seus representantes e também de poder ser eleito.

A democracia moderna, como a entendemos nos dias atuais, é diferente em diversos pontos do entendimento que se tinha em Atenas, na Antiguidade Clássica.

Grande parte dos países ocidentais orienta-se pela democracia. Contudo, existem também várias críticas e apontamentos sobre a amplitude e real existência desse regime em diversos governos, assim como acontecimentos que colocaram em ameaça ideais democráticos.

Estudaremos, neste momento, alguns governos do século 20 que representaram riscos autoritários à democracia, como o fascismo, o nazismo e o stalinismo e, posteriormente, veremos algumas ameaças à democracia no contexto brasileiro.

Definir o conceito de fascismo é uma tarefa complicada, pois trata-se de um sistema político que influenciou diversos regimes, variando profundamente de um país para outro. Focaremos, aqui, em como esse regime ocorreu na Itália, liderado por Benito Mussolini, entre 1922 e 1943.

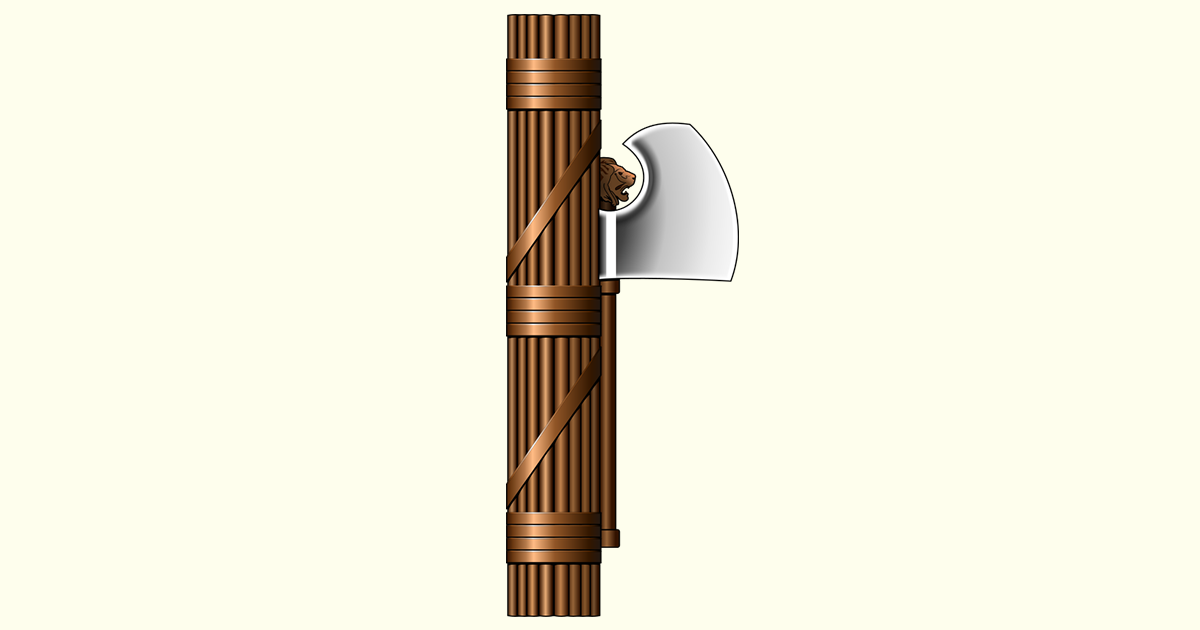

O regime fascista surgiu com a promessa de restaurar sociedades que haviam sido destruídas pelo conflito, prometendo gerar riquezas a uma nação verdadeiramente forte. A palavra fascismo tem origem do latim fascio (feixe), sendo o fascio littorio um dos principais símbolos do regime.

O regime fascista tinha, como característica, o nacionalismo, pois defendia que era necessário realizar qualquer sacrifício em nome da nação, que era vista como um bem supremo. Para contribuir para o sentimento nacionalista da população, foram utilizados propagandas, símbolos, músicas e bandeiras. Vale pontuar também que a censura dos meios de comunicação era bastante presente, visando ao controle da população e à integralidade do regime vigente.

Em qualquer regime, a propaganda é estratégica para o exercício do poder, mas adquire uma força muito maior naqueles em que o Estado, graças à censura ou monopólio dos meios de comunicação, exerce rigoroso controle sobre o conteúdo das mensagens, procurando bloquear toda atividade espontânea ou contrária à ideologia oficial. (PEREIRA, 2003, p.102)

O autoritarismo também é característica presente nesse tipo de regime, pois o governante é considerado líder e o mais preparado para saber as necessidades dos cidadãos, sendo assim, sua autoridade era indiscutível. A título de exemplo podem ser citados os sindicatos de trabalhadores e de patrões criados no período do governo de Mussolini, que deviam estar submetidos à supervisão do Partido Nacional Fascista, fazendo com que todos estivessem, obrigatoriamente, obedecendo aos ideais do governo.

Houve investimento massivo em armas e guerras, pois acreditava-se no uso da força e da violência como formas de atingir objetivos. A ênfase no militarismo era bastante presente, tendo, soldados e militares, papel de destaque.

A liberdade e a igualdade dos sujeitos não são valorizadas, pelo contrário, são vistas como ameaças. Diversos direitos humanos não foram respeitados durante a vigência do governo fascista, na Itália.

O nazismo, ocorrido na Alemanha, assemelha-se, em muitos pontos, ao regime fascista que ocorreu na Itália, por exemplo, com relação ao autoritarismo, nacionalismo.

Na década de 1920, a Alemanha vivenciava uma grave crise, tanto econômica quanto moral, desencadeada pela derrota na Primeira Guerra Mundial e da assinatura do Tratado de Versalhes, que oficializou a derrota alemã e impôs sanções ao país, como perda de territórios e proibição de uso de algumas armas.

Criado em 1920 e liderado em 1921 por Adolf Hitler, o Partido Nazista, propunha mudanças para as condições em que a Alemanha vivia. Contudo, após a morte do presidente Von Hindenburg, Hitler chegou ao poder, em 1933, intitulou-se Führer – "líder", em alemão –, e foi instaurado, então, o chamado Terceiro Reich.

A raça ariana era considerada superior a todas as outras. O antissemitismo e o preconceito foram, portanto, características marcantes do governo nazista. Durante o governo de Hitler, milhões de judeus e grupos minoritários, como negros e homossexuais, foram mortos e torturados.

Entre 1927 a 1953 ocorreu, na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), o governo de Josef Stalin, o stalinismo. Com a morte de Lênin, Leon Trotsky, líder do exército vermelho e Stalin, chefe do Partido Comunista, lutavam pelo poder da URSS, em meio a diversas divergências políticas. Stalin, por exemplo, defendia que o socialismo deveria ser desenvolvido somente na Rússia; já Trotsky acreditava que a revolução socialista deveria ser espalhada por todo o mundo.

Stalin, ao assumir o poder, governou com características bastante autoritárias. Significativa parte da população vivia com limitação de liberdade de expressão e, caso contrariasse o governo, poderia ser morta, deportada ou exilada.

O stalinismo foi um regime político autoritário, caracterizando-se pela presença de um único partido, comandado ditatorialmente pelo seu líder. As decisões deveriam ser tomadas pelo Estado, que possuía também controle sobre as esferas sociais e individuais da população, controlando a produção econômica, a arte desenvolvida e as produções científicas e intelectuais.

O Regime Militar no Brasil ocorreu entre os anos de 1964 e 1985. Por se tratar de um período extenso de nossa história, é difícil o definirmos de forma breve. Contudo, nosso objetivo, neste momento, é analisar e refletir como ele representou ameaças à democracia brasileira.

Durante esse período, o Congresso Nacional e todos os partidos políticos foram dissolvidos, permanecendo apenas dois: o Movimento Democrático Brasileiro (MDB) e a Aliança Renovadora Nacional (ARENA), que eram formados por militares.

Diversos nomes governaram o país nessa época: Humberto de Alencar Castelo Branco (1964-1967), Artur da Costa e Silva (1967-1969), Emílio Garrastazu Médici (1969-1974), Ernesto Geisel (1974-1979) e João Figueiredo (1979-1985).

Muitas pessoas foram mortas e torturadas durante o regime militar. Agressões físicas, por meio de palmatórias, paus de arara, choques elétricos, afogamentos, além de violências psicológicas foram utilizados durante o regime contra pessoas que se opunham ou representavam ameaças ao governo.

O ano de 1985 é considerado marco final da Ditadura Militar no Brasil, com influência do movimento Diretas Já, somado pelo descontentamento da população com relação à inflação e recessão enfrentadas pelo país na época.

Tancredo Neves foi eleito, pelo voto indireto, presidente do país, porém, devido a problemas de saúde, faleceu antes de assumir. O cargo ficou então para seu vice, José Sarney, que governou o país até 1990.

A primeira eleição direta que ocorreu no Brasil após a Ditadura Militar foi em 1989, pela qual foi eleito Fernando Collor de Mello.

O stalinismo foi um regime político autoritário, caracterizando-se pela presença de um único partido, comandado ditatorialmente pelo seu líder. As decisões deveriam ser tomadas pelo Estado, que possuía também controle sobre as esferas sociais e individuais da população, controlando a produção econômica, a arte desenvolvida e as produções científicas e intelectuais.

O Regime Militar no Brasil ocorreu entre os anos de 1964 e 1985. Por se tratar de um período extenso de nossa história, é difícil o definirmos de forma breve. Contudo, nosso objetivo, neste momento, é analisar e refletir como ele representou ameaças à democracia brasileira.

Durante esse período, o Congresso Nacional e todos os partidos políticos foram dissolvidos, permanecendo apenas dois: o Movimento Democrático Brasileiro (MDB) e a Aliança Renovadora Nacional (ARENA), que eram formados por militares.

Diversos nomes governaram o país nessa época: Humberto de Alencar Castelo Branco (1964-1967), Artur da Costa e Silva (1967-1969), Emílio Garrastazu Médici (1969-1974), Ernesto Geisel (1974-1979) e João Figueiredo (1979-1985).

Muitas pessoas foram mortas e torturadas durante o regime militar. Agressões físicas, por meio de palmatórias, paus de arara, choques elétricos, afogamentos, além de violências psicológicas foram utilizados durante o regime contra pessoas que se opunham ou representavam ameaças ao governo.

O ano de 1985 é considerado marco final da Ditadura Militar no Brasil, com influência do movimento Diretas Já, somado pelo descontentamento da população com relação à inflação e recessão enfrentadas pelo país na época.

Tancredo Neves foi eleito, pelo voto indireto, presidente do país, porém, devido a problemas de saúde, faleceu antes de assumir. O cargo ficou então para seu vice, José Sarney, que governou o país até 1990.

A primeira eleição direta que ocorreu no Brasil após a Ditadura Militar foi em 1989, pela qual foi eleito Fernando Collor de Mello.

Durante as eleições presidenciais de 2018 ocorreram diversos debates sobre possibilidades de ameaças aos ideais democráticos brasileiros com relação ao candidato, posteriormente eleito presidente, Jair Bolsonaro.

Algumas revistas e jornais bastante conceituados mundialmente, como a The Economist, noticiou que Jair Bolsonaro era uma ameaça para a América Latina. O britânico Financial Times fez uma publicação, afirmando que Bolsonaro seria uma possibilidade de “‘destino trágico do Brasil com a rebelião antidemocrática surgindo novamente”.

No decorrer da campanha, Jair Bolsonaro destacou, em algumas transmissões via redes sociais, que a democracia não estava em jogo nas eleições e que seria escravo da Constituição.

E você, o que pensa sobre isso? Acredita que seu governo pode, de alguma forma, ameaçar ideais democráticos? Se sim, de que forma? Se não, por que não? Ao refletir sobre essas questões, lembre-se de que um dos princípios básicos da democracia é a convivência entre visões divergentes.

Outro momento da história brasileira que tem gerado discussões a respeito de possíveis ameaças à democracia foi o impeachment de Dilma Rousseff. A presidente havia sido reeleita democraticamente para governar, do início de 2015 ao fim de 2018. Entretanto, em 2016 foi destituída do cargo, assumindo seu vice, Michel Temer.

As denúncias que deram início ao processo de impeachment se constituíram por crime de responsabilidade, por duas ações de gestão: as chamadas “pedaladas fiscais”, que consistem em manobras que visam simular saldos positivos nas contas governamentais, e os decretos para obter abertura de créditos suplementares, que poderiam fazer com que o governo gastasse além do previsto no orçamento federal.

O processo foi marcado por diversas polêmicas, gerando debates e discussões em relação à legitimidade da retirada de Dilma do cargo, de possíveis interesses de sua saída e de ameaças à democracia brasileira.

A democracia moderna pode ser definida como um sistema político em que o povo é soberano, ou seja, os cidadãos elegem os governantes que os representarão. No século 20, diversos acontecimentos mundiais podem ser considerados ameaças aos ideais democráticos, como os regimes nazista, fascista e stalinista. Sobre esses regimes é correto afirmar:

O stalinismo foi um movimento social ocorrido na Rússia, que visava conter todos os sindicatos de trabalhadores, considerados uma ameaça para o governo vigente.

Incorreta. O stalinismo foi um regime totalitário ocorrido na URSS, liderado por Josef Stalin.

Em um contexto de Guerra Fria, o nazismo e o fascismo podem ser compreendidos como regimes de esquerda e, o stalinista, como de extrema direita.

Incorreta. O fascismo e nazismo não eram regimes de esquerda, assim como o stalinismo também não era considerado de direita e, sim, socialista.

Na Itália e Alemanha, locais onde ocorreram os regimes fascistas e nazistas, diversas pessoas foram mortas e torturadas. Contudo, na URSS, local onde ocorreu o stalinismo, houve retirada dos direitos políticos democráticos, mas não ocorreram violações aos direitos humanos.

Incorreta. Diversas pessoas foram mortas, torturadas e exiladas durante o governo de Josef Stalin, na URSS.

O nazismo foi um regime liderado por Mussolini, na Itália, que acabou perseguindo e matando milhares de judeus, acontecimento que ficou conhecido como Holocausto.

Incorreta. O líder do regime nazista foi Adolf Hitler.

A presença de um único partido, comandado ditatorialmente pelo seu dirigente, é uma das características do regime stalinista, ocorrido na URSS.

Correta. Em seu governo, Josef Stalin permitiu a existência apenas do Partido Comunista da União Soviética.

Nome do livro: Dicionário de política

Editora: Editora UNB

Autor: Norberto Bobbio, Nicola Matteucci, Gianfranco Pasquino

ISBN: 8523003088

Na obra Dicionário de política, os autores organizam uma grande quantidade de verbetes e de autores que o definiram o vocabulário político. O livro se constitui pertinente para o enriquecimento do entendimento de conceitos tratados em toda a unidade e que, às vezes, são utilizados no cotidiano sem o devido rigor. Ao longo de suas mais de 1.300 páginas, a obra é de grande valia para qualquer estudo ou aprofundamento na área de teoria política.

Nome do filme: Adeus, Lênin!

Gênero: Comédia dramática

Ano: 2004

Elenco principal: Daniel Brühl, Katrin Sass, Chulpan Khamatova

O filme aborda parte da vida da senhora Kerner, que, em 1989, próximo à queda do muro de Berlim, entra em coma e fica desacordada durante os dias que marcam a consolidação do regime capitalista. Ao despertar, já em 1990, sua cidade, Berlim Oriental, encontra-se bastante modificada. Alexander, seu filho, decide então esconder inúmeros acontecimentos, com medo de que isso prejudique sua saúde. Quando a senhora Kerner deseja assistir televisão, Alexander se vê em apuros e precisa contar com a ajuda de um amigo diretor de vídeos.