Nesta Unidade, a abordagem dos conteúdos será voltada para o debate acerca de alguns temas centrais, dentre eles: a relação entre indivíduo e coletividade, diferentes formas de se olhar para a realidade e de poder conhecê-la, bem como as dinâmicas do comportamento ético e da responsabilidade social e cidadã.

Para tal, o debate seguirá a exposição de algumas das principais ideias de pensadores que têm grande peso e impacto na filosofia ocidental, influenciando as perspectivas e discussões acerca das temáticas aqui trabalhadas. Caminhando na direção das visões propostas por pensadores como Kant, Marx, Sartre, Lukács, Santo Agostinho e Aristóteles, a problemática das relações humanas ocupará, assim, as próximas páginas.

Durante nossas vidas, estamos em constante contato com diferentes comunidades. Uma das principais características da humanidade é a sua capacidade de organizar-se em complexos grupos com regras distintas e em articulação uns com os outros. Em nosso cotidiano, pertencemos a um grande número de grupos distintos, como a família, a escola, o trabalho, amigos, por exemplo, que dão o tom de quem somos e definem nossa identidade na pluralidade das relações que estabelecemos.

Tais relações evidenciam o encadeamento entre indivíduo e sociedade que, por vezes, se torna problemático, conflituoso e depende de normas estabelecidas para conservar a harmonia. As regras são constituídas, por vezes, espontaneamente ou objetivamente, com uma finalidade organizacional, construindo as instituições de uma determinada sociedade, que são estruturas de ordem social que atuam na mediação entre os indivíduos e o grupo.

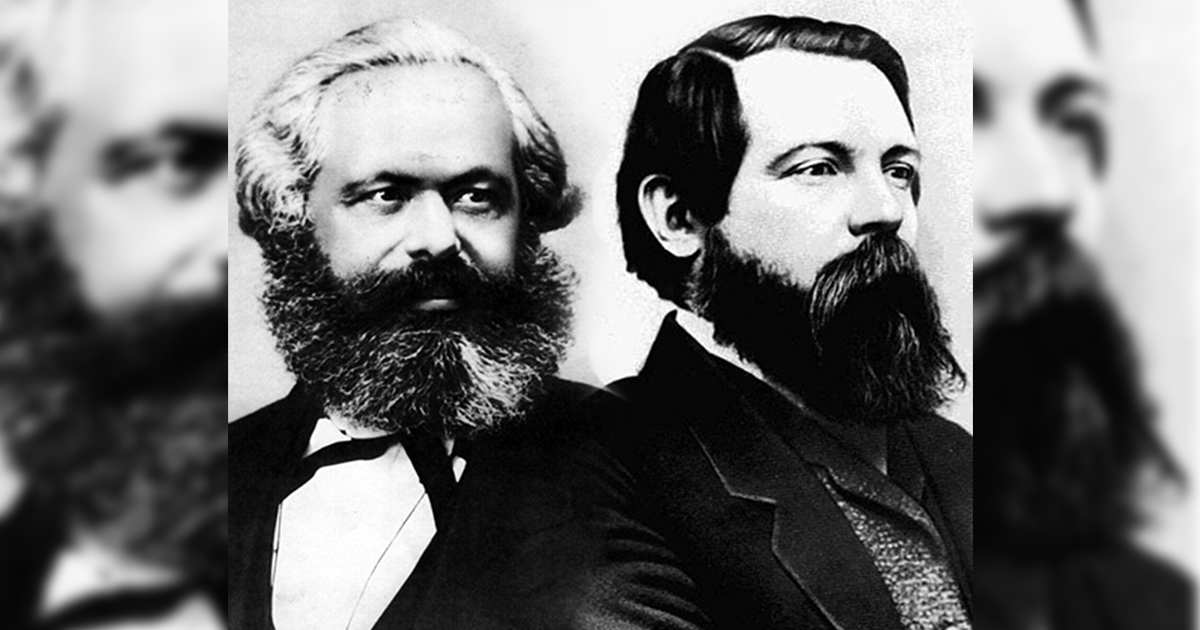

Karl Marx (1818-1883) foi um pensador alemão que influenciou diversos campos do conhecimento, como a História, a Psicologia, a Sociologia e a Economia. Neste momento, vamos buscar compreender como o conceito de consciência de classe pode contribuir para pensarmos possibilidades de ações que envolvem o indivíduo e a coletividade.

Para o autor, a luta de classes é o motor da história. Classe social é entendida, por ele, como um grupo de agentes sociais nas mesmas condições no processo de produção e que possuem afinidades políticas e ideológicas.

A sociedade dividida em classes é uma consequência, segundo Marx, dos papéis desiguais que os grupos sociais têm no processo de produção. Para o fim dessa desigualdade, faz-se necessário, segundo ele, a derrubada do sistema capitalista por meio da revolução protagonizada pela classe trabalhadora.

Nesse sentido, o conceito de consciência de classe apresenta-se como fundamental, pois diz respeito ao sentimento de pertencimento que um sujeito tem pela classe social específica a que pertence. Desse modo, uma pessoa com consciência de classe agirá de forma solidária com os outros membros dessa classe, buscando alcançar objetos que possuem em comum.

Para saber mais acesse: <http://www.simerj.org.br/arqs/materia/34_a.pdf>.

Para Durkheim, as relações entre indivíduo e sociedade podem demonstrar-se pela ação coercitiva dos fatos sociais, que são regras sociais externas e pré-existentes aos indivíduos que visam organizar determinada sociedade. Podemos citar o casamento, a escola, dentre outros fatos sociais que influenciam e pressionam o modo como deve acontecer as relações coletivas. Mas o que nos faz seguir os padrões normativos institucionais?

A racionalidade foi tratada por alguns pensadores da modernidade na qualidade de definidora da essência humana. René Descartés, por exemplo, postula que, por meio do método da dúvida, todo o exterior à racionalidade consciente pode ser colocado em xeque, restando apenas o pensamento racional como absoluto. "Se penso, logo existo".

Um dos conceitos mais importantes na obra de Max Weber (1864-1920) é o de Ação Social. Para o autor, Ação Social é uma ação realizada por um indivíduo buscando uma expectativa de reação do outro, isto é, uma ação que o indivíduo realiza tendo, como base, os outros.

Por exemplo, escrever uma carta certamente é uma ação social, pois, ao fazê-lo, o agente tem esperanças de que a carta vai ser lida por alguém. Sua ação só terá significado enquanto envolver outra pessoa.

A função do sociólogo seria, então, para Weber, entender o sentido das ações sociais e fazê-lo é encontrar os nexos causais que as determinam. As ações sociais são classificadas, por ele, em quatro tipos.

A ação social racional com relação a fins é quando toma-se um fim e este é, então, racionalmente buscado. Há a escolha dos melhores meios para realizar um fim, por exemplo, quando exercemos um trabalho com o intuito de ganharmos o salário.

Já a ação social racional com relação a valores não é o fim que orienta a ação, mas o valor, que pode ser ético, religioso, político ou estético. Um exemplo é realizar ações para um partido político do qual compactuo ou ajudar na festa de uma igreja que frequento.

Para Weber, a ação social afetiva é movida por sentimentos, tais como vingança, loucura, paixão, inveja e medo. A título de exemplo, podemos pensar em quando fazemos algo por alguém que gostamos, como ajudar uma amiga a estudar para uma prova.

Por fim, a ação social tradicional tem, como valores, os costumes ou hábitos arraigados que fazem parte do cotidiano, como escovar os dentes ou tomar banho.

Percebe como as considerações de Weber contribuem para lançarmos olhares às ações dos indivíduos, tendo, como base, também, a coletividade? Como você compreende a noção de responsabilização dos sujeitos por seus atos a partir das considerações aqui elencadas por Weber? O ser humano é responsável por suas ações?

O comportamento racional é frequentemente relacionado ao agir que se baseia no cumprimento de regras. Pessoas que apresentam dificuldade de seguir normas e regras são constantemente taxadas de ilógicas, irracionais, assim como a trajetória histórica do conceito de loucura nos sugere (FOUCAULT, 2008). O louco é aquele que não se adequa, não se ajusta e se não se molda às normas, não podendo ser racional.

É importante trazer à luz da crítica esta questão. A racionalidade reduzida a uma universalidade absoluta conduz até uma percepção que desconsidera, muitas vezes, as próprias relações humanas e os contextos gerados por essas dinâmicas sociais. Quais são as realidades sociais e possibilidades daqueles que não se adéquam? A ignorância é fruto de pura irracionalidade? O comportamento racional é sempre o mais efetivo diante de dilemas éticos e morais? Todas são questões pertinentes para considerarmos o exercício ético profissional.

Portanto, se faz preciso um exercício socialmente crítico e consciente para que possamos estabelecer uma prática profissional, a qual reúna elementos lógicos e racionais, com um senso social que possibilite um desempenho ético nas mais diversas instâncias da vida humana.

Para o pensamento filosófico e científico, as complexas relações estabelecidas entre indivíduos e coletividade tornam-se questões de grande preocupação e têm feito parte das análises de um grande número de pensadores(as). Dito isso, a reflexão sobre o papel das instituições sociais na vida em coletivo deve ser considerada para uma maior clareza na orientação da ética profissional. Assim, sobre a definição do conceito de instituição social, assinale a alternativa correta.

Instituições sociais são instrumentos de normatização e ordenamento social por meio do reconhecimento de regras e valores reconhecidos por uma sociedade.

A alternativa correta é a A, visto que as instituições sociais são estruturas sociais que dão coesão para as condutas em sociedade e possuem regras que regulam as relações, como a família, a escola e o Estado.

Instituições sociais são estruturas unicamente punitivas, como o direito à execução de penas de morte a criminosos.

As instituições sociais são quaisquer estruturas que organizam socialmente as pessoas, não apenas as punitivas.

Instituições sociais são as condições de liberdade incondicional do indivíduo e de rompimento em relação à sociedade em que vive.

As instituições sociais regulamentam e as condutas não concedem liberdade incondicional de comportamento e nem pressupõem rompimento com a sociedade.

Instituições sociais são somente os mecanismos de coerção social do Estado.

As instituições sociais não derivam unicamente do Estado, sendo organizadas, também, espontaneamente.

Instituições sociais são sinônimos de entidades de caridade, principalmente as orientadas pelas doutrinas cristãs.

Instituições sociais são estruturas que organizam e regulam a vida em sociedade e nao entidade de promoção de caridade.

A realidade existe por si ou é um produto da consciência? Há a possibilidade de a conhecermos em sua totalidade ou apenas apreendemos parcialmente suas características, por meio de nossas subjetividades? Questionamentos como estes nortearam diversos filósofos em suas reflexões, fazendo com que um número diverso de possibilidades de entender o mundo tenham surgido. Duas delas, o idealismo e o materialismo, serão delineados em suas linhas gerais, colocando suas principais características e pensadores que deram importantes contribuições para essas teorias do conhecimento.

O conhecimento filosófico e científico apresenta uma grande quantidade de direcionamentos epistemológicos que direcionam como podemos ver o mundo e modificam, por conseguinte, as formas que conhecemos e interpretamos a realidade ao nosso redor.

A teoria do conhecimento entrelaça-se com a filosofia enquanto uma disciplina de reflexão filosófica. Historicamente, não se pode atribuir a existência da teoria do conhecimento como campo disciplinar estruturado na Antiguidade e na Idade Medieval, mesmo que não seja incomum encontrarmos reflexões acerca do fenômeno de conhecer nesses períodos, assim como podemos observar em Aristóteles (HESSEN, 2000).

Será, apenas, a partir da modernidade que a Teoria do Conhecimento será tratada de maneira sistemática pelo pensamento ocidental. Dentre os pensadores que poderíamos apontar, estão Locke, Leibniz, Berkeley e Hume.

Diferentes interpretações sobre como as possibilidades de apreensão e produção de conhecimento se dão, bem como suas limitações e problemas geraram uma pluralidade de correntes que sugerem perspectivas sobre o fenômeno do conhecimento. Hessen (2000) descreve algumas vertentes que ora contrapõem-se, ora relacionam-se, convergindo e aproximando-se, tais como o racionalismo, o empirismo e o fenomenalismo. Nesse momento, vamos fixar-nos em dois: o materialismo e o idealismo.

A concepção de idealismo está, inúmeras vezes, associada à imagem de uma pessoa que tem grandes sonhos ou ideais de vida, por vezes, ingênuo. Em certa instância, também pode referir-se àqueles que se voltam para contemplar o metafísico ou de realidades supranaturais. Pela diversidade de sentidos, nos quais o termo idealismo é utilizado, faz-se necessário distinguir as principais acepções de visões do senso comum.

A palavra idealismo é utilizada em muitos sentidos diferentes. Devemos distinguir especialmente o idealismo no sentido metafísico do idealismo no sentido epistemológico. Chamamos de idealismo metafísico a concepção de que a realidade está baseada em forças espirituais, em poderes ideais (HESSEN, 2000, p. 58).

Hessen (2000) toma, como partida, o idealismo epistemológico, ou seja, o idealismo enquanto método de conhecimento acerca da realidade. Apesar das diferenças, o idealismo, no geral, move-se por meio da percepção de que o que se conhece não é algo material, mas sim ideal. O argumento é o de que, se pensou em algo, faço dele um conteúdo de minha consciência, existindo nela; porém, se, ao mesmo tempo, tal objeto também existe fora de minha consciência, uma contradição está posta. Portanto, para os idealistas, a realidade e a capacidade de conhecê-la reside na consciência em absoluto.

O pensador diferencia a corrente idealista em idealismo psicológico e idealismo lógico. Para o idealismo psicológico, a percepção da consciência confere existência à realidade, não existindo nada além do que o sujeito apreende. Na perspectiva dessa corrente, uma reflexão atribuída a Georges Berkeley é válida: "se uma árvore cai na floresta sem que ninguém esteja por perto, ela faz barulho?". Para os idealistas que convergem com Berkeley, não, já que, para haver barulho, apenas a percepção de um sujeito geraria o som.

Já o idealismo lógico situa-se entre o que Hessen define por realismo, uma concepção de que a realidade existe exteriormente à consciência e independe dela para ser.

Procuremos elucidar com um exemplo a diferença dessas concepções. Tomo na mão um pedaço e giz. Para o realista, o giz existe exteriormente à minha consciência e independentemente dela. Para o idealista subjetivo, o giz existe apenas em minha consciência. Todo o seu ser consiste em ser percebido por mim. Para o idealista lógico, o giz está nem em mim nem fora de mim; ele não está disponível de antemão, mas deve ser construído. Isso acontece por meio de meu pensamento. Na medida em que formo o conceito giz, meu pensamento constrói o objeto giz. Para o idealista lógico, portanto, o giz não é nem uma coisa real, nem um conteúdo de consciência, mas um conceito. O ser do giz não é nem um ser real, nem um ser de consciência, mas um ser lógico-ideal (HESSEN, 2000, p. 60).

O idealismo aparece com força na filosofia alemã da virada do século XVII para o XIX, tendo, no pensamento de Hegel, Fichte e, até mesmo, Kant, grandes nomes. Surgindo conjuntamente com a modernidade como corrente filosófica, o idealismo sofrerá diversas críticas de pensadores que não aceitavam seus fundamentos, como veremos no exemplo a seguir. Ao tratar do idealismo, Hessen pontua:

Posso perfeitamente dizer que faço tornar-se o objeto no qual eu penso, um conteúdo de minha consciência. Mas isso não significa que o objeto seja idêntico ao conteúdo de consciência, seja ele uma representação ou um conceito, faz que o objeto se torne presente para mim, permanecendo ele próprio independente da consciência. Assim, quando afirmo que há objetos independentes da consciência, essa independência é considerada uma nota característica do objeto, ao passo que a imanência com relação à consciência refere-se ao conteúdo de pensamento que é, de fato, uma parte constituinte de minha consciência. O pensamento de um objeto independente do pensar não envolve, portanto, qualquer contradição, pois o pensamento, o tornar-se pensado, diz respeito ao conteúdo, ao passo que o ser independente do pensar, o não tornar-se pensado, diz respeito ao objeto. Deve-se, pois, considerar frustrada a tentativa do idealismo de provar que o ponto de vista do opositor é impossível (HESSEN, 2000, p. 61).

A seguir, veremos o materialismo e as características dos filósofos Marx e Engels.

Uma outra corrente da teoria do conhecimento e que se coloca em grande medida oposta ao idealismo é o materialismo. Tal concepção é, por vezes, relacionada ou reduzida a alguém que se apega muito aos bens terrenos ou, ainda, vincula-a imediatamente ao materialismo dialético proposto por Karl Marx e Friedrich Engels que, apesar de ser o maior expoente materialista e que mais profundamente influenciou a filosofia contemporânea, não é a única interpretação materialista existente.

Desde a Antiguidade, a filosofia grega clássica já debruçava-se em perspectivas materialistas para a compreensão do mundo, não sendo obra de apenas um pensador a construção dessa visão de mundo. Filósofos como Tales de Mileto, considerado o pai da filosofia, Anaximandro e Heráclito contribuíram de forma direta para o desenvolvimento do materialismo. O atomismo, por exemplo, foi uma:

Teoria desenvolvida por numerosos filósofos e que consistia, em essência, na ideia de que o mundo se compõe de pequenas partículas iguais de matéria, separadas pelo vácuo. Segundo esses filósofos, todos os fenômenos da natureza se explicam pelos diferentes movimentos dessas partículas de matéria. Essa doutrina forma, hoje, parte integrante da ciência moderna. Na Antiguidade, constituía o desenvolvimento lógico da concepção materialista do mundo, tal como os filósofos jônicos a haviam formulado. E essa teoria dos átomos desempenhou um papel importante em todas as doutrinas materialistas posteriores (THALHEIMER, 2014, p. 22).

Para compreendermos a noção de materialismo dialético, é de suma importância estabelecermos o que é o conceito de dialética. Para os gregos clássicos, a dialética era um movimento de conhecimento do real que partia do diálogo ou do confronto entre duas argumentações contraditórias, gerando uma superação ou síntese dessa contradição. O embate entre diferentes visões contrapostas para alguns pensadores antigos seria um eficiente método de geração de conhecimento.

Marx e Engels, buscando na dialética idealista de Hegel - que propunha esse choque dialético com privilégio à ideia, ela, sim, criadora do real e do material, que seriam apenas as formas externas do pensamento - um modelo de apreensão do conhecimento e influenciados pelas críticas de Feuerbach, invertem a lógica dessa dialética postulando forças naturais antagônicas como a gênese do mundo real, sendo o pensamento apenas a tradução da realidade para a consciência humana.

Como vimos, o idealismo e o materialismo são duas formas de conceber e conhecer a realidade que se colocam em oposição uma com a outra. Enquanto a primeira se presta a dar relevância à consciência na qualidade de geradora do real, sendo o externo apenas representação ideal, a segunda escora-se na materialidade, trazendo a noção de que, por meio do movimento da natureza, o pensamento transforma-se determinado pelo meio externo.

Duas das mais influentes teorias do conhecimento na filosofia alemã do século XIX foram o idealismo e o materialismo. Hegel, um dos mais conhecidos representantes do idealismo, e Marx, certamente um dos representantes com maior impacto no pensamento ocidental materialista, propuseram o uso de uma perspectiva dialética para seus modos de verem o mundo, idealismo dialético e materialismo dialético, respectivamente. Acerca da definição do conceito de dialética, assinale a alternativa correta.

A dialética pode ser definida pelo movimento entre três pólos teóricos que convergem na mesma direção.

A dialética move-se entre apenas dois pólos opostos.

A dialética é uma noção que tem sua origem nos filósofos egípcios antigos, que se pautavam nos movimentos dos astros para gerar conhecimento teórico.

A dialética como forma de construção de conhecimento tem seus primeiros registros entre os filósofos da antiguidade grega e não do Antigo Egito.

A dialética é uma perspectiva que se baseia na oposição e contradição de dois princípios teóricos que se chocam com a finalidade de gerar nova percepção.

A alternativa correta é a C, visto que a dialética é uma perspectiva teórica que se pauta no conflito e na oposição entre duas ideias para gerar conhecimento, isto é, uma tese contra uma antítese, gerando uma síntese.

A dialética foi constituída pelos gregos antigos como forma de acalmar os intensos debates que se travavam na ágora, espaço público de discussão.

A dialética pressupõe o debate e não o apaziguamento de embates.

A dialética define-se como o oposto de diálogo.

A dialética faz uso do diálogo e não se opõe a ele.

A convivência em sociedade exige a consideração de como comportar-se e quais condutas seriam válidas ou não para a harmonia do coletivo. Assim, pensadores como Aristóteles, Agostinho e Kant debruçaram-se sobre a construção de uma ética que poderia tornar-se um caminho para o homem.

A ética em Aristóteles é trabalhada em diversas obras, dizendo respeito a dimensão individual humana, legando à política a dimensão social da vida dos homens. Um exemplo é a obra Ética a Nicômaco, na qual o filósofo grego da Antiguidade traça alguns aspectos da ética em conexão com a felicidade humana.

O bem deve ser o caminho para a ética aristotélica e o mais elevado de todos os bens possíveis é a felicidade, porém não uma felicidade ideal, mas sim uma felicidade prática por meio das ações do indivíduo em sua realidade. Aristóteles chama atenção para a comum ligação entre a felicidade com glórias e riquezas, o que, para o pensador, não indica o bem maior. O prazer em Aristóteles não é, necessariamente, felicidade.

O pensamento desenvolvido por Aristóteles ancora-se na virtude como fio de medida para alcançar o bem. O equilíbrio entre as paixões da alma e a racionalidade conduz-nos a uma vida feliz. A justa medida das coisas na visão aristotélica proporcionaria um caminho ético e moral para as ações e condutas humanas. Nesse ponto, há uma aproximação entre as considerações traçadas por Santo Agostinho de Hipona, filósofo cristão católico do período medieval.

A virtude ou a escolha do bem, para Agostinho, também serão determinantes na definição de uma atitude boa ou má, mas transfere a felicidade da vida terrena para a vida eterna junto a Deus. Assim, a felicidade para a concepção de Santo Agostinho só é atingida por meio da virtude da revelação divina.

O exercício de se pensar a Ética e a Moral afastada de preceitos religiosos na tradição filosófica europeia não é horizonte muito antigo. Para a filosofia moral judaico-cristã, fundante da visão do mundo ocidental, os valores derivados da vontade divina regulam, objetivamente, as condutas válidas ou reprováveis, garantidas pela autoridade da palavra de Deus e endossadas pelas recompensas e bem aventuranças que a observância das regras religiosas poderiam oferecer ou mesmo das punições infringidas, caso do descumprimento dessas leis, nesse plano ou em outro.

Exemplo disso são conjuntos de leis religiosas, como os Dez Mandamentos, no qual encontram-se regras como não matar ou roubar ou, ainda, escrituras, tais quais a Bíblia e o Alcorão, este último da tradição muçulmana que, em conjunto com os preceitos da Suna, dão direções morais às ações dos seguidores do islamismo.

A trajetória da Filosofia europeia para uma Ética que não tivesse a perspectiva teocêntrica como lugar pode ser descrita como fez o filósofo Friedrich Nietzsche, que caracteriza esse processo com a ideia da morte de Deus, ou seja, de que as visões baseadas na fé entraram em declínio desde o advento da modernidade, já nos séculos XVI e XVII, guiando, cada vez menos, os fundamentos morais que organizam a sociedade. De que forma, então, a não ser a moral religiosa, poderiam alicerçar-se preceitos éticos e morais?

Immanuel Kant (1724-1804), filósofo alemão, em sua versão da Ética, traz, à história da filosofia, um modo particular de se pensar tal questão, sendo figura presente nas discussões contemporâneas que têm na Ética e na Moral suas preocupações. A influência de Kant é sentida em diversas correntes de pensamento e compõe a base de sistemas filosóficos e éticos que normatizam códigos de conduta da atualidade. Para isso, adentraremos à ideia de que esse pensador delineia da Ética, contextualizando suas fundamentações.

Em princípio, para compreendermos a Ética kantiana, é de grande importância encaminharmos, ao debate, a noção que o filósofo alemão batiza de Aufklarüng. No texto Was ist Aufklarüng (O que é Iluminismo ou esclarecimento), o autor convida-nos a refletir da seguinte maneira:

Esclarecimento (Aufklärung) significa a saída do homem de sua minoridade, pela qual ele próprio é responsável. A minoridade é a incapacidade de se servir de seu próprio entendimento sem a tutela de um outro. É a si próprio que se deve atribuir essa minoridade, uma vez que ela não resulta da falta de entendimento, mas da falta de resolução e de coragem necessárias para utilizar seu entendimento sem a tutela de outro. Sapere aude! Tenha a coragem de te servir de teu próprio entendimento, tal é portanto a divisa do Esclarecimento (KANT, 1985, p. 1).

O pensamento autônomo, para o pensador, é um pressuposto para a maioridade, abandonando o pensamento guiado por tutelas institucionais. Iluminismo ou esclarecimento, na visão de Kant, compromete-se com o raciocínio crítico, mas que carrega, em si, responsabilidades em face da maioridade.

Assim, não é suficiente atingir-se o esclarecimento ou a maioridade. A concepção de homem moderno que Kant pretende vai para além de deixar para trás sua minoridade, mas que, ao assumir o compromisso da autonomia, também tomasse consciência de seu lugar no mundo social e da postura nessa posição.

O ser humano, enquanto livre e autônomo, é capaz de fundar sua moral de conduta na razão que, em Kant, carrega valor absoluto, inalienável da condição de legisladora das ações humanas.

Kant opõe-se a ideia de uma razão utilitária, isto é, de que a felicidade seria o valor útil da moral. De forma mais clara, a felicidade, para a visão utilitarista, seria o objetivo final de nossas condutas e, assim, se nossas ações causam sofrimento, são ruins e, se trazem coisas felizes, são boas. Para o pensamento kantiano, as consequências de nossas ações não devem ser a medida da moral, mas sim a boa vontade. O filósofo argumenta que uma vontade é boa desde que se paute em um compromisso moral; compromisso esse que se confunde com um dever.

Mas como poderemos saber qual é o nosso dever diante dos dilemas éticos do cotidiano? A resposta que Kant nos dá é: atentarmos para o nosso dever perante à sociedade. Gostaríamos que mais pessoas seguissem a escolha moral que tivemos? O dever, na ótica de Kant, é óbvio, orientando-se a partir de um bem coletivo. Uma escolha moral é errada quando não a desejamos que se tornasse a regra para a conduta humana.

Para Kant, o exercício da ética só seria possível após o ser humano deixar a sua minoridade e alcançar a maioridade para, assim, agir autonomamente. Em relação à ideia de maioridade, para Kant, ela associa-se:

À noção de que a maioridade deve buscar o isolamento social, desvencilhando-se das responsabilidades coletivas.

Propondo o oposto, é a partir da maioridade que se deve assumir uma atitude responsável socialmente para Kant.

À idade que os antigos gregos podiam debater política na pólis.

Maioridade não se relaciona a uma idade cronológica mínima.

A obedecer racionalmente às instituições sociais, o que só um maior de idade poderia assumir a responsabilidade.

Kant propõe que, na maioridade, o indivíduo terá de assumir uma posição de autonomia diante de instituições sociais, como a religião, e não obedecê-las racionalmente.

À corrente iluminista, originada na França, que lutou unicamente pelos direitos das crianças a partir de pontos de vistas filosóficos.

Nenhuma corrente iluminista da maneira colocada pela alternativa existiu efetivamente e a ideia de maioridade não se relaciona ao que entendemos como maioridade, no sentido de idade cronológica mínima de uma pessoa.

A praticar o pensamento crítico com a coragem de servir de suas próprias conclusões, sem a tutela de outros, como as instituições sociais.

A alternativa correta é a E, visto que, para Kant, maioridade e esclarecimento são duas noções que estão diretamente vinculadas ao pensar crítico e autônomo em relação às normativas de pensamento de instituições sociais, como a Igreja.

Não é à toa que a privação de liberdade, ao longo da História, foi e ainda é uma forma de relação de poder entre a humanidade. O cativeiro com finalidade de escravização, por exemplo, permeou as relações de trabalho em diversas partes do planeta, em diferentes tempos e com distintos modos de organização. Podemos citar os modelos escravistas da Antiguidade Clássica, como Grécia e Roma, em que escravizados por dívida ou prisioneiros de guerra não eram raros e, muitas vezes, constituíam a base da mão de obra daquelas sociedades ou, ainda, traçar um paralelo com o passado colonial escravista brasileiro, que deixa marcas sociais profundas até hoje.

Outro fator a considerar é que, atualmente, a forma mais comum de punição de criminosos ainda é feita pela via do encarceramento, apesar do intenso debate sobre a validade atual dessa prática. Privar da liberdade é sinônimo de punição, já que se entende que o ser humano é fundamentalmente livre. Mas o que significa ser livre? A formulação de uma resposta não é simples e não há apenas uma tentativa de respondê-la. Guiemos-nos, então, pelas ideias de pensadores que se ativeram sobre o tema para ajudarmos a refletir acerca da questão da liberdade enquanto componente da existência humana.

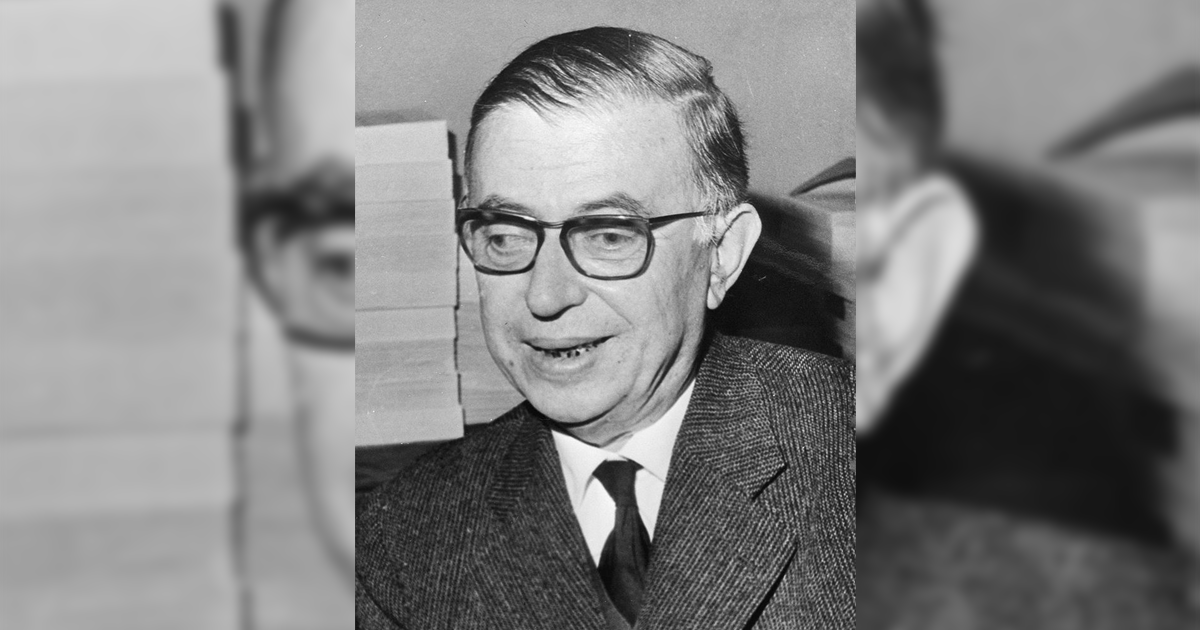

Consideremos as ideias do filósofo francês Jean-Paul Sartre. Para ele, o humano está condenado a ser livre e toda a sua existência vincula-se a essa condição. Não há como não ser livre e a liberdade é, também, a possibilidade de fazer escolhas, ou seja, a existência humana pressupõe, sempre, e realização de escolhas. Ainda que decidamos não nos posicionar, segundo Sartre, estamos, também, realizando uma forma de escolha.

As escolhas que realizamos ao longo de nossa existência edificam aquilo que somos, formam a nossa essência. No existencialismo, portanto, corrente filosófica que Sartre pertencia e que teve grande influência da fenomenologia, a existência precede a essência, ou seja, nossa essência é construída a partir de nossas experiências e escolhas, já que somos dotados de liberdade incondicional.

Assim, diante da condição de liberdade, nós estabelecemos, por meio de ações concretas, os critérios éticos e morais que guiarão as nossas condutas. Frente à ausência de fundamentações pré-existentes, a angústia faz-se presente pela responsabilidade de ter de escolher, haja vista que a escolha é uma afirmação do valor daquilo que se escolhe, ao passo que também traz em si o peso da responsabilidade. Se a escolha de algo presume a afirmação do valor, a humanidade, na visão de Sartre, não escolhe o mal para si. Qualquer decisão tomada se dá em torno do que o sujeito considera bom para si

Contudo, nós não somos responsáveis apenas por nós mesmos, mas sim por toda a humanidade. Ao realizarmos alguma escolha, a busca é de uma alternativa que, alinhada às condições de existência postas a nós, seria a melhor. Por ser a melhor, a decisão poderia afetar o coletivo, lançando a possibilidade de um modelo de existência que outros poderiam seguir; daí, a sua responsabilidade diante da humanidade.

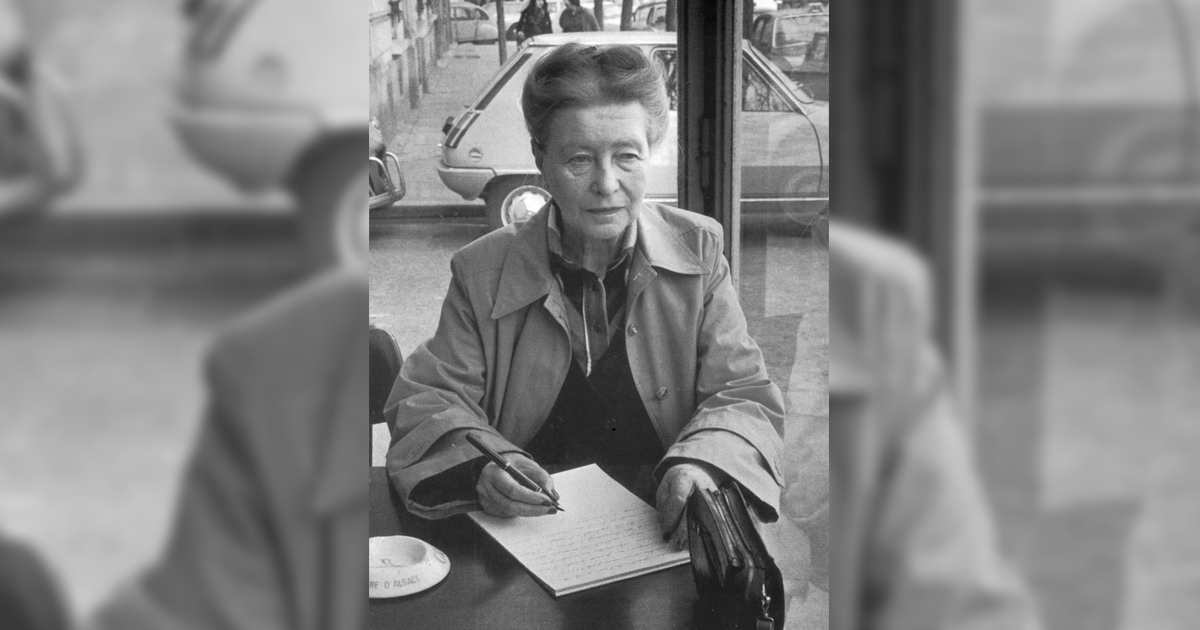

Simone de Beauvoir (1908-1986) foi uma escritora, intelectual, filósofa, ativista política, feminista e teórica social francesa. Mesmo tendo escrito obras muito relevantes, foi conhecida, por muito tempo, apenas como a mulher que se relacionou com Jean-Paul Sartre.

A visão que a sociedade tem entre mulheres e homens foi um dos temas abordados por ela em suas obras A autora considera, no volume I do livro O segundo sexo, que as mulheres são associadas ao negativo, enquanto os homens são associados ao positivo e ao neutro, tanto que, com frequência, escrevemos “o homem” como sinônimo de humanidade. Para Beauvoir (1949), a mulher diferencia-se e define-se, sempre, em relação ao homem, e não o contrário, pois o homem é visto como essencial e, portanto, Sujeito Absoluto, enquanto a mulher é vista como o Outro, ou seja, o “segundo sexo”.

As contribuições trazidas por Beauvoir (1949) questionaram o local das mulheres na humanidade e influenciaram, de forma significativa, diversos movimentos feministas da década de 1960.

Além de todas essas contribuições, a autora tem papel importante na construção do Existencialismo, corrente filosófica que acredita que a existência precede a essência, mas que foi muito mais atribuída a Sartre do que à Simone.

O Existencialismo e os conceitos abordados por ele, como liberdade e responsabilidade, foram construídos, também, pela autora, tendo, inclusive, colaborado com diversos artigos escritos por Sartre.

Para saber mais sobre Simone de Beauvoir, acesse o artigo de Márcia Regina Viana, intitulado Liberdade e existência: os movimentos do existir em Simone de

Beauvoir, pelo link: <http://seer.ufsj.edu.br/index.php/estudosfilosoficos/article/view/2307/1614>.

Afastando-se de outras filosofias com perspectivas contemplativas, o existencialismo de Sartre caracteriza-se por ser um pensamento que propõe a ação. O compromisso é imprescindível para a existência humana e sem ele o projeto proposto por Sartre é impossível, sendo assim, também impraticável a conferência de sentido à existência.

Na tentativa de livrar-se da responsabilidade que a liberdade gera, o homem recai no uso da má-fé. Essa conduta é a transferência de suas responsabilidades, atribuindo a realidades metafísicas ou outros fatores externos. Para Sartre, é como mentir para si mesmo, mas uma mentira que é proferida pelo próprio enganado conscientemente da verdade suprimida.

Em suma, a partir do momento em que existimos no mundo, podemos ser. Devido a nossa liberdade, somos obrigados a fazer escolhas. Nossas experiências passadas constituem aquilo que nós somos. Para Sartre, esse seria o conceito de ser-em-si, ou seja, algo já concluído e que não possui mais projeto. Esse conceito pode ser entendido, também, em relação aos objetos, que já possuem uma essência que não mudará, ou seja, já está formado e não possui consciência. Devido à angústia e o desamparo que o homem sente frente a suas escolhas, ele sente a necessidade de defender-se, entendido, para Sartre, como má-fé. Essa má-fé é a tentativa de colocar a responsabilidade no outro para não se sentir tão responsável pelas atitudes e escolhas. No entanto, essa defesa é equivocada, pois cada um é responsável por si mesmo, sendo apenas influenciado pelos outros. A consequência da ação é de quem produziu-a. As delimitações fazem com que nós não realizemos todo o projeto e, assim, somos um ser-para-si. Só tornamo-nos um ser-em-si com a morte, na qual não possuímos mais a capacidade de escolher, não possuímos mais consciência e nem projeto.

Neste momento, vamos compreender a visão sobre liberdade para outro autor: György Lukács (1885-1971).

Na perspectiva de Lukács, o valor enquanto categoria da ética tem relevância ontológica, pois as práticas humanas e suas avaliações possuem, como base, um conjunto de finalidades e objetivos, que as orientam e promovem sentido (MEDEIROS, 2011).

Estas finalidades e objetivos, compreendidos também como propósitos e perspectivas, são concebidos como valores. Desse modo, as ações podem ser classificadas como boas ou ruins, úteis ou inúteis, dependendo do tipo de valor, isto é, da finalidade que elas visam alcançar.

As contribuições de Lukács sinalizam que os valores são categorias bases da ética e que esta pode ser compreendida como estudo das condições dos valores e de como eles desenvolvem-se.

Na relação entre sistema de valores, ética e ações práticas, está presente a ideia de dever ser, uma diretriz implicada por valores éticos. Vivemos em uma sociedade que direciona e julga ações e comportamentos, desse modo, o dever ser é entendido como a tentativa de realizar ações estabelecidas como ideais, tornando-se um padrão de comportamentos que precisam ser seguidos.

Quando existem objetivos a serem atingidos pelos indivíduos em uma sociedade, o valor pode ser entendido como uma diretriz, sendo que os sujeitos produzam julgamentos sobre adequação ou inadequação de práticas e ações.

Na tentativa de livrar-se da responsabilidade que a liberdade gera, o homem recai no uso da má-fé. Essa conduta é a transferência de suas responsabilidades, atribuindo a realidades metafísicas ou outros fatores externos. Para Sartre, é como mentir para si mesmo, mas uma mentira que é proferida pelo próprio enganado conscientemente da verdade suprimida.

Em suma, a partir do momento em que existimos no mundo, podemos ser. Devido a nossa liberdade, somos obrigados a fazer escolhas. Nossas experiências passadas constituem aquilo que nós somos. Para Sartre, esse seria o conceito de ser-em-si, ou seja, algo já concluído e que não possui mais projeto. Esse conceito pode ser entendido, também, em relação aos objetos, que já possuem uma essência que não mudará, ou seja, já está formado e não possui consciência. Devido à angústia e o desamparo que o homem sente frente a suas escolhas, ele sente a necessidade de defender-se, entendido, para Sartre, como má-fé. Essa má-fé é a tentativa de colocar a responsabilidade no outro para não se sentir tão responsável pelas atitudes e escolhas. No entanto, essa defesa é equivocada, pois cada um é responsável por si mesmo, sendo apenas influenciado pelos outros. A consequência da ação é de quem produziu-a. As delimitações fazem com que nós não realizemos todo o projeto e, assim, somos um ser-para-si. Só tornamo-nos um ser-em-si com a morte, na qual não possuímos mais a capacidade de escolher, não possuímos mais consciência e nem projeto.

Neste momento, vamos compreender a visão sobre liberdade para outro autor: György Lukács (1885-1971).

Na perspectiva de Lukács, o valor enquanto categoria da ética tem relevância ontológica, pois as práticas humanas e suas avaliações possuem, como base, um conjunto de finalidades e objetivos, que as orientam e promovem sentido (MEDEIROS, 2011).

Estas finalidades e objetivos, compreendidos também como propósitos e perspectivas, são concebidos como valores. Desse modo, as ações podem ser classificadas como boas ou ruins, úteis ou inúteis, dependendo do tipo de valor, isto é, da finalidade que elas visam alcançar.

As contribuições de Lukács sinalizam que os valores são categorias bases da ética e que esta pode ser compreendida como estudo das condições dos valores e de como eles desenvolvem-se.

Na relação entre sistema de valores, ética e ações práticas, está presente a ideia de dever ser, uma diretriz implicada por valores éticos. Vivemos em uma sociedade que direciona e julga ações e comportamentos, desse modo, o dever ser é entendido como a tentativa de realizar ações estabelecidas como ideais, tornando-se um padrão de comportamentos que precisam ser seguidos.

Quando existem objetivos a serem atingidos pelos indivíduos em uma sociedade, o valor pode ser entendido como uma diretriz, sendo que os sujeitos produzam julgamentos sobre adequação ou inadequação de práticas e ações.

Agnes Heller é uma das pensadoras mais influentes da segunda metade do século XX. Ela foi aluna de György Lukács, tendo tornado-se, depois, sua seguidora e colaboradora intelectual. Na época do regime nazista, sobreviveu ao Holocausto, mas seu pai foi assassinado em Auschwitz.

Um dos temas abordados em suas obras é a relação entre a ética e a vida social, tendo publicado livros como A Ética de Techernichévski, de 1956, no qual analisou a problemática do “egoísmo racional”, na obra deste importante pensador revolucionário russo do século XIX. Publicou, também, abordando o tema em livros como A Dissolução dos Padrões Morais, 1957, e A Sociologia da Moralidade ou a Moral da Sociologia, 1963, e Papel Social e preconceito, em 1966.

Em Teoria de los Sentimientos (1979), define que ação, pensamento e sentimento constituem um processo unificado. Para a autora, é impossível compreender ação e sentimento de forma isolada. A intensidade de cada afeto varia de acordo com o nosso grau de envolvimento, desse modo, segundo a autora, quanto maior é o envolvimento com algo, maior, também, é a intensidade dos afetos, isto é, os acontecimentos cotidianos, como tomar banho, tendem a gerar afetos menos intensos.

O cotidiano também é tema debatido pela autora. O livro O cotidiano e a história (1970) também tornou-se bastante conhecido e trouxe contribuições para diversos campos das ciências humanas.

Para saber mais, acesse: <https://sapientia.pucsp.br/bitstream/handle/17622/1/Renato%20Tadeu%20Veroneze.pdf>.

Ao realizar análises sobre a teleologia Lukács (2012), são feitas conexões entre categorias de valor e do dever ser. Segundo o autor, não é possível compreender essas categorias de forma isolada, em relação a práxis subjetiva no processo do trabalho.

Em outras palavras, isso significa que o trabalho é conduzido pelo dever ser e este apenas cumpre essa função com relação ao trabalho, por estar fundamentado no que tem valor para a sociedade em um tempo e espaço específico. Assim sendo, é possível compreendermos que o valor somente é realidade porque é capaz de inserir, no homem, um dever ser, que se torna uma diretriz em sua vida, ações e comportamentos.

O valor e a natureza desse valor estão limitados ao ser social e à vida em comunidade, que é realizada por meio do trabalho. A alternativa opera como elemento ativo do ser social, pois existem diferentes posições daquilo que nos é ofertado como escolhas e alternativas, como a ideia de bem e mal, correto e incorreto.

No trabalho, assim como postula Lukács, o que mais importa reside no movimento que está submetido a um dever ser, isto é, no objetivo primeiro, que foi determinado para o trabalho. Assim sendo, os objetos produzidos visando a satisfação de necessidades puramente humanas só obtém valor se correspondem e satisfazem as expectativas que lhes foram atribuídas num primeiro momento. Em Lukács, o trabalho é o ponto em que não só os objetos se transformam, mas também o indivíduo que, quando trabalha, produz possibilidades novas e alternativas para a sua realidade.

Isso abre o horizonte da história e das possibilidades morais, que não teriam um sentido único, pois, caso contrário, anulariam a condição de liberdade diante de uma diversidade de trajetos que podem ser percorridos. Quando se fala em trabalho, de forma geral, também estamos falando em liberdade para Lukács, que vê no norteamento do trabalho teleologicamente guiado para uma humanização da condição humana.

O alcance de um objetivo é, ao mesmo tempo, a criação de algo novo e essa novidade é derivada diretamente da ação orientada pelo trabalho que, se organizada com consciência de todo esse trajeto, promove a autonomia do processo de transformação da realidade. Sugerido de outra forma, o trabalho consciente é o agente da liberdade.

Jean-Paul Sartre é um dos principais filósofos do existencialismo. Para o autor, a liberdade humana é compreendida como:

Possível apenas em sociedades primitivas, pois a socialização impede o homem de ser livre.

A liberdade em Sartre não foi pensada em sociedade ditas primitivas, mas sim na modernidade.

Para o autor, o homem está condenado a ser livre, sendo assim, a existência humana decorre, também, desta condição.

A alternativa correta é a B. Para Sartre, o homem está condenado a ser livre, sendo assim, a liberdade faz parte da condição humana. Desse modo, diante de uma decisão, o homem percebe-se desamparado, pois nada nem ninguém pode salvá-lo da tarefa de escolher.

Maléfica para a existência humana, pois favorece a indecisão e impossibilita ações concretas.

A liberdade é uma condição intrínseca ao humano, não sendo maléfica e pelo contrário pode favorecer a tomada de ações concretas.

A liberdade, para Sartre, é compreendida como importante, porém impossível de ser exercida por todos, pois é preciso considerar a diversidade humana.

A liberdade é uma condição da vida humana para Sartre, sendo exercida por todos.

O autor compreende que a liberdade deve ser estimulada e, ao mesmo tempo, controlada pelos governantes, para que estes tenham forte apoio popular.

A liberdade para Sartre não deve ser controlada por instâncias governamentais, sendo exercida pelo indivíduo em suas relações com a realidade.

Nome do livro: Ética e Liberdade em Michel Foucault: uma leitura de Kant

Editora: EDUC

Autor: Celso Kramer

ISBN: 8528304221

Neste livro, Kramer (2011) mergulha no universo de Michel Foucault, buscando identificar a presença e o significado do pensamento de Kant em suas obras. A partir disso, busca relacionar alguns temas kantianos abordados por Foucault e relacioná-los com as próprias ideias foucaultianas sobre ética e liberdade. O resultado desse ofício possibilita novas dimensões de questões foucaultianas.

Nome do livro: A Genealogia da Moral

Editora: Companhia das Letras

Autor: Friedrich Nietzsche

ISBN: 8535914560

Nesta obra, o filósofo alemão Friedrich Nietzsche (1844-1900) trata dos processos de embates e jogos de poder que conduziram à formação da moralidade e pensamento ocidental posto em sua época. A moral religiosa e a racionalidade são duramente criticadas nas páginas da obra, que delineia uma versão combativa e intempestiva de análise dos preceitos morais da Cultura Ocidental, perguntando-a se os juízos de valor contidos nela são expressões de desenvolvimento ou degeneração cultural.

Nome do filme: Os Amantes do Café Flore

Gênero: Biografia, Drama

Ano: 2006

Elenco principal: Lorànt Deutsch, Anna Mouglalis, Caroline Sihol e Clémence Poésy.

O filme busca retratar a relação entre a filósofa Simone Beauvoir e o filósofo Jean Paul Sartre. O café Flore torna-se palco de muitos dos encontros, tanto entre eles como deles com outros intelectuais da época. O filme também apresenta trechos que retratam algumas das questões chaves da obra dos autores, que se baseiam no Existencialismo, corrente filosófica que compreende que a existência precede a essência. Até que ponto a liberdade, tema recorrente na obra dos dois, está ou não presente na relação entre eles retratada no filme?

Nome do filme: A Liberdade é Azul

Gênero: Drama

Ano: 1993

Elenco principal: Julliette Binoche, Hélène Vincent, Emmanuele Riva

Filme que faz parte de uma trilogia, conjuntamente com A Fraternidade é Vermelha e A Igualdade é Branca, é dirigido pelo polonês Krzysztof Kieślowski (1941-1996) e traz, em suas cenas, a problematização da ideia de liberdade e do peso das relações interpessoais em nossas vidas, por meio da narrativa que gira em torno de Julie, uma modelo que se afasta da vida pública após ter sua família morta em um grave acidente. O título do filme (e do restante da trilogia) faz, ainda, referência ao lema da Revolução Francesa (Liberté) e cor que a representa na bandeira da França (Azul).