Nesta Unidade, finalizaremos nossos estudos sobre saneamento básico, com o estudo do sistema de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas e do sistema de limpeza urbana e a questão dos resíduos sólidos.

O sistema de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas é muito importante, uma vez que evita ou minimiza os efeitos prejudiciais da chuva, a saber: alagamentos, inundações e deslizamentos. O mesmo é constituído pelas instalações operacionais de transporte, detenção ou retenção, para o amortecimento de vazões de cheias, além do tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas.

Por fim, nas cidades, o sistema de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos também deve ser conduzido de forma adequada, uma vez que os resíduos, quando descartados inadequadamente, podem poluir o solo, a água, o ar e ainda trazer prejuízos à saúde humana. Nesse sentido, o gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos necessita de uma postura ética, por parte do município, em assumir o desafio do correto manejo, com vistas à destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.

O desenvolvimento urbano mal planejado resulta em uma grande parcela do solo pavimentado ou recoberto com superfícies impermeáveis, impedindo a infiltração da água no solo. Esse processo leva a um aumento do escoamento superficial em períodos chuvosos, resultando em inundações.

É importante destacar que as inundações, além dos problemas sociais que acarretam para as propriedades e para o tráfego, podem gerar uma situação mais complicada nas cidades carentes de saneamento básico. Nas palavras de Canholi (2014, p. 17), a falta de saneamento básico “transforma praticamente todos os córregos urbanos em condutores de esgoto a céu aberto”; logo, quando ocorrem inundações, estas trazem consigo doenças decorrentes do contato com água contaminada.

Nas cidades, como consequência da pavimentação do solo, pequenos eventos chuvosos que, anteriormente, não produziam escoamento superficial passam a gerar grandes volumes escoados. Este aumento pode ser tão significativo que o sistema de drenagem natural existente é insuficiente, a exemplo dos rios, córregos e arroios. Como resultado desse processo, o sistema de drenagem natural é alterado para um sistema artificial de coleta e transporte do escoamento superficial (TASSI; POLETO, 2010).

Assim, para Righetto (2009), o manejo das águas pluviais objetiva reduzir a um nível aceitável os riscos de inundações nas cidades, os quais são resultantes do processo de impermeabilização do solo, de modo a proporcionar qualidade de vida à população.

A drenagem é entendida como “processo de movimentação de massas líquidas de um local para outro por intermédio de canais naturais ou artificiais” (BRASIL, 2015, p. 284). Logo, a drenagem de águas pluviais, no contexto do saneamento básico, trata do conjunto de serviços destinados a deter ou reter, tratar e dispor as águas pluviais drenadas nas áreas urbanas, com vistas a minimizar os riscos aos quais as populações ficam sujeitas, quando da ocorrência de eventos hidrológicos extremos, como empoçamentos, inundações, alagamentos, erosões e assoreamentos. Além disso, é importante destacar que a falta de drenagem pode propiciar o aparecimento de doenças, como a leptospirose, febre tifoide e proliferação de mosquitos anofelinos.

O processo de urbanização exige movimentação de terra, aterros e desaterros que, frequentemente, provocam assoreamento nos fundos dos vales, em lagoas e represas, aumentando o risco de inundações e, ainda, obstrução da drenagem urbana (BRUSCHI et al., 2002, p. 35).

Assista ao vídeo entrevista com o engenheiro civil Luiz Fernando Orsini, especialista em drenagem urbana, disponível no link: noticias.r7.com

Assim, para Brasil (2015), um sistema de drenagem urbana em bom funcionamento é importante para proporcionar escoamento criterioso das águas superficiais, proteger a qualidade ambiental e o bem-estar social das comunidades, reduzir o risco de perdas humanas e de danos às propriedades por casa das inundações, eliminar a presença de águas estagnadas e lamaçais (focos de doenças) e reduzir os impactos da chuva no meio ambiente (erosão e sedimentação).

As medidas de controle utilizadas nos sistemas de drenagem urbana e no manejo das águas pluviais, com vistas a evitar os problemas causados por estas, podem ser de caráter estrutural e não estrutural.

Quadro 4.1 - Categorias de medidas não estruturais

Fonte: Righetto (2009, p. 31).

Quadro 4.2 - Categorias de medidas estruturais

Fonte: Righetto (2009, p. 37).

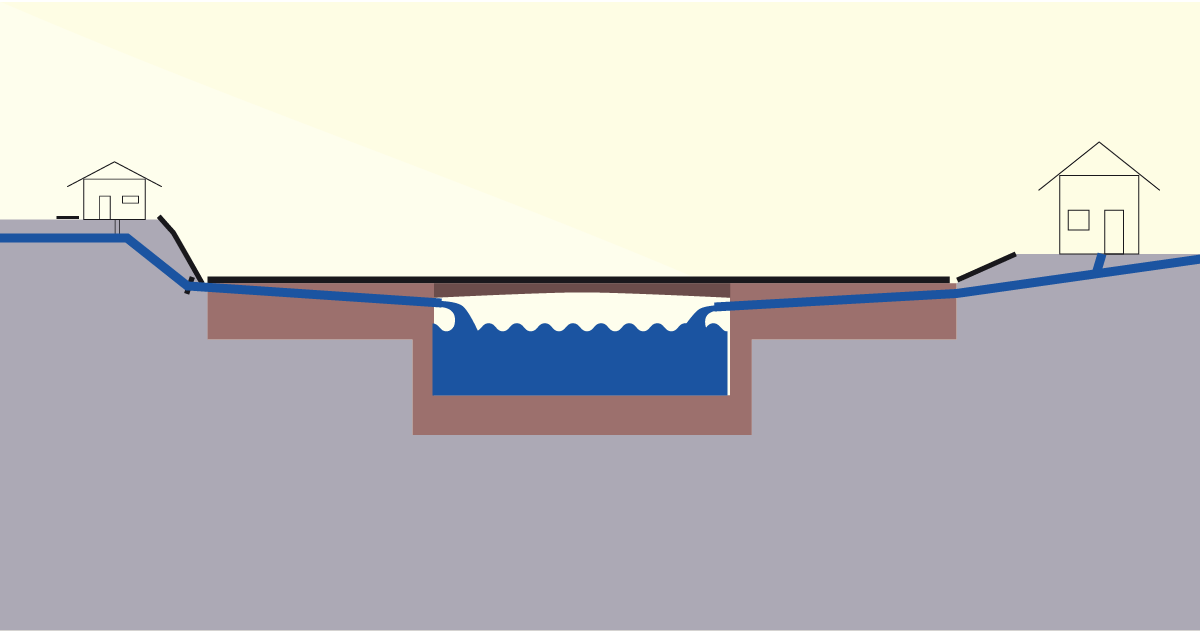

Os sistemas de retenção do escoamento podem ser na forma de bacias de detenção (que capturam o volume escoado por um período de tempo e, depois, lança-o aos poucos na rede de drenagem a jusante) ou na forma de bacias de retenção (que retém o volume escoado, mantendo uma lâmina d’água permanente).

Canais verdes também são medidas estruturais, que reduzem o impacto do escoamento a jusante, a partir de superfícies permeáveis que promovem a infiltração da água no solo.

Sistemas de biorretenção são aqueles que podem ser implantados com diferentes plantas, localizados em baixios ou depressões, para onde converge o escoamento gerado na bacia (RIGHETTO, 2009). Esses sistemas reproduzem o ecossistema natural, atuando como filtro e removendo as impurezas presentes na água (Figura 4.1).

Pavimentos permeáveis também são medidas estruturais que facilitam a infiltração do deflúvio na camada inferior do pavimento, funcionando como um reservatório.

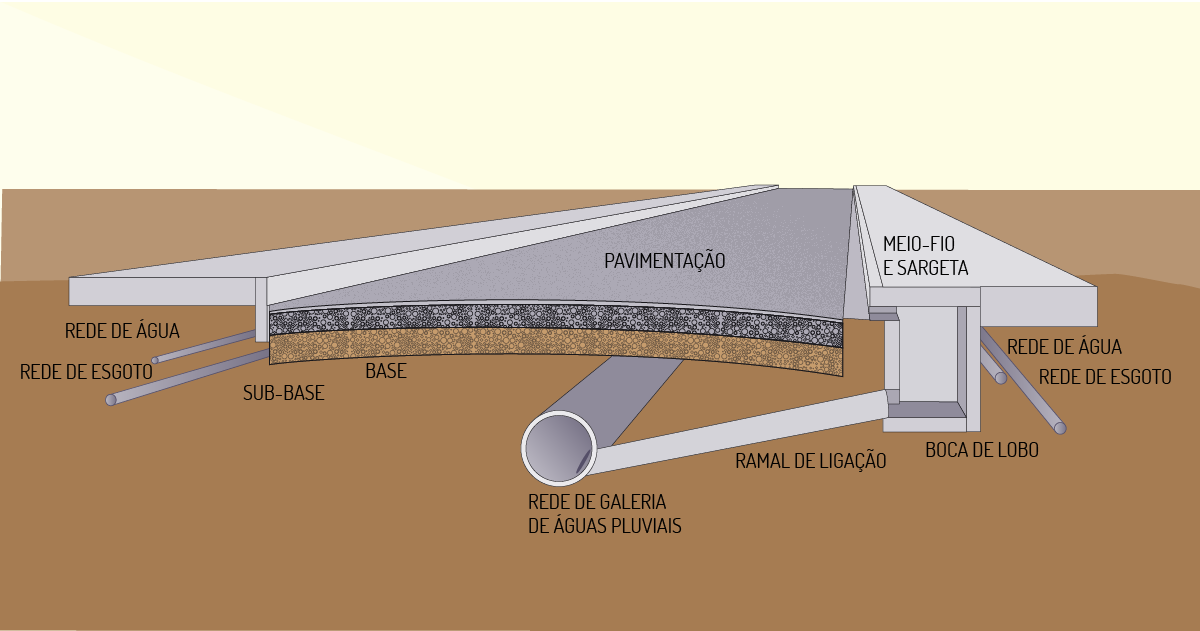

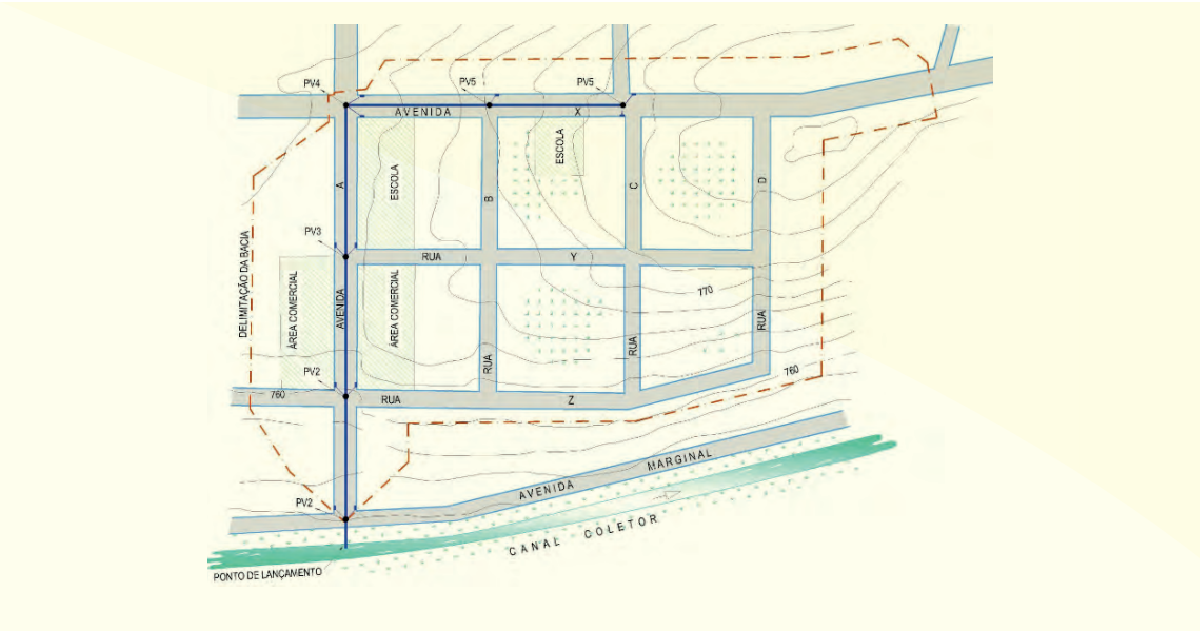

Caro(a) aluno(a), o sistema de drenagem (Figura 4.2) é constituído pelos sistemas de microdrenagem e de macrodrenagem.

A seguir, veremos os sistemas de microdrenagem e de macrodrenagem.

A microdrenagem é constituída pelo sistema de condutos pluviais, sendo composta pelos pavimentos das ruas, guias e sarjetas, bocas de lobo, poços de visita e galerias de águas pluviais. Além do mais, é capaz de minimizar os alagamentos da área urbana quando bem projetado (BRASIL, 2015; RIGHETTO, 2009).

Conjunto de obras que melhoram as condições de escoamento final das águas, minimizando a ocorrência de erosões, assoreamento e inundações. Na zona urbana, a macrodrenagem é constituída pelos córregos, igarapés, riachos e rios, localizados nos talvegues e valas, correspondendo, assim, à rede de drenagem natural pré-existente nos terrenos antes da ocupação (FNS, on-line).

Segundo FNS (on-line), as obras de macrodrenagem consistem em: construção de canais artificiais ou galerias de grandes dimensões; retificação e/ou ampliação das seções de cursos naturais; e estruturas auxiliares para proteção contra erosões e assoreamento, travessias e estações de bombeamento.

São condutos abertos ou fechados, utilizados para o transporte da água com superfície livre. Esses canais podem ser naturais (como rios) ou artificiais (como galerias de águas pluviais, coletores de esgotos sanitários, túneis-canais, calhas, etc.).

Segundo Brasil (2015), as alternativas de intervenção em um determinado tipo de canal dependem dos fatores hidráulicos (declividade, vazão de projeto, topografia e transporte de sedimentos), construtivos (disponibilidade de materiais, áreas de bota fora e custos), ambientais (necessidade de novas áreas verdes, planos municipais formas das ruas e características da vizinhança) e sociais (população infantil da vizinhança, tráfego de pedestres, padrões sociais da vizinhança e necessidades recreativas).

Quanto aos tipos de drenagem, o sistema pode ser superficial, subterrâneo, vertical e do tipo elevação mecânica.

Um importante instrumento de gestão dos recursos hídricos é o aproveitamento da água da chuva. Sobre o sistema de aproveitamento de águas pluviais, assinale a alternativa correta.

Águas da chuva podem ser ingeridas pelos seres humanos, sem necessidade de tratamento prévio.

incorreta, pois as águas pluviais devem passar por processos de tratamento, a fim de se tornar potável para ingestão humana.

A área de captação não deve ser constituída por coberturas impermeabilizadas com manta asfáltica.

incorreta, pois a área de captação deve ser constituída por coberturas impermeabilizadas com manta asfáltica.

A água coletada não deve ser utilizada para fins de consumo potável.

correta: águas pluviais são usadas para fins não potáveis.

Mesmo passando por processo de desinfecção, a água da chuva não deve ser reaproveitada para fins potáveis.

incorreta, se a água passar por processo de desinfecção prévio, então, poderá ser utilizada para fins potáveis.

Nas grandes cidades, a utilização da água da chuva pode aumentar os problemas com enchentes.

incorreta, pois a utilização da água da chuva pode minimizar os problemas com enchentes, reduzindo o escoamento superficial.

Anteriormente, estudamos que o sistema de drenagem pode ser composto pelo sistema de microdrenagem e de macrodrenagem. Quanto aos componentes do sistema de microdrenagem urbana, tem-se: sarjetas, bocas-de-lobo, galerias de águas pluviais, caixas de ligação, poços de queda e poços de visita (BRASIL, 2015).

De acordo com Brasil (2015), nas áreas urbanas, as águas das chuvas, ao precipitarem, escoam pelos telhados, calçadas e terrenos, até chegarem às ruas. Nestas concentram-se seus bordos, fluindo pelas sarjetas e alcançando as bocas de lobo. Partindo dessas estruturas de captação, as águas escoam abaixo do nível da rua e, então, são encaminhadas aos poços de visita ou às caixas de passagem e, finalmente, aos emissários, até o ponto de lançamento no vale receptor.

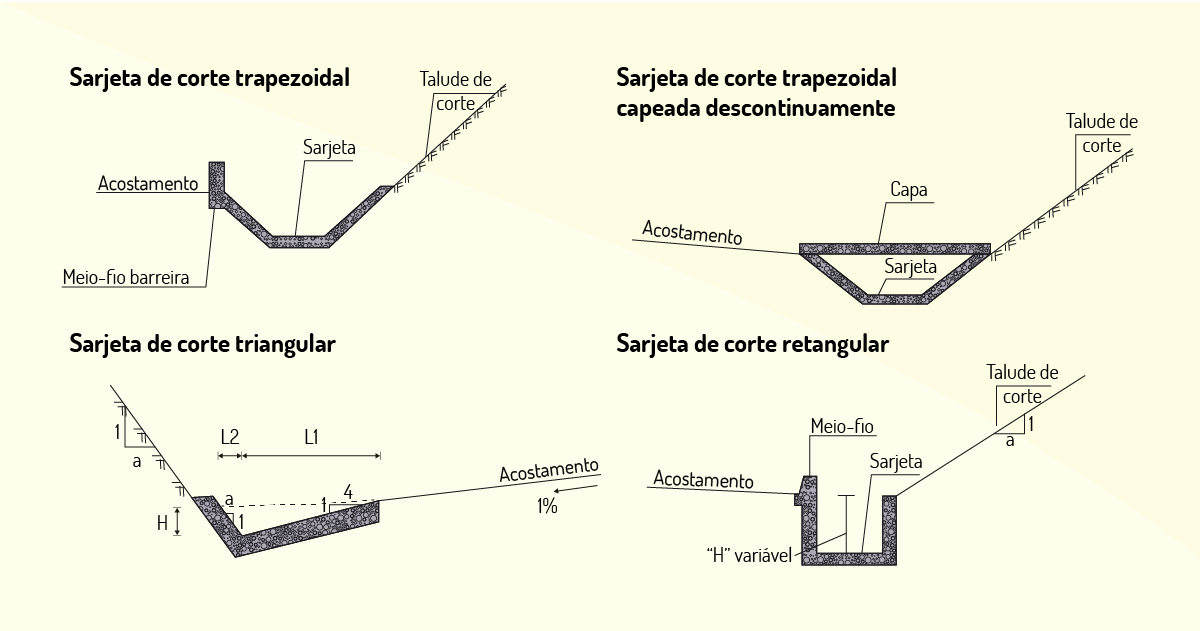

As sarjetas são canais que se encontram nas laterais das vias públicas (ruas e avenidas), entre o leito viário e os passeios para pedestres, com o objetivo de coletar e transportar as águas de escoamento superficial até as bocas coletoras. As sarjetas podem ser de corte trapezoidal, de corte trapezoidal capeada descontinuamente, de corte retangular e de corte triangular, conforme Figura 4.3.

Essas sarjetas possuem capacidade variável, considerando o trânsito de veículos nas áreas urbanas, proteção dos pavimentos dos logradouros públicos, controle de enchentes urbanas e combate a erosões.

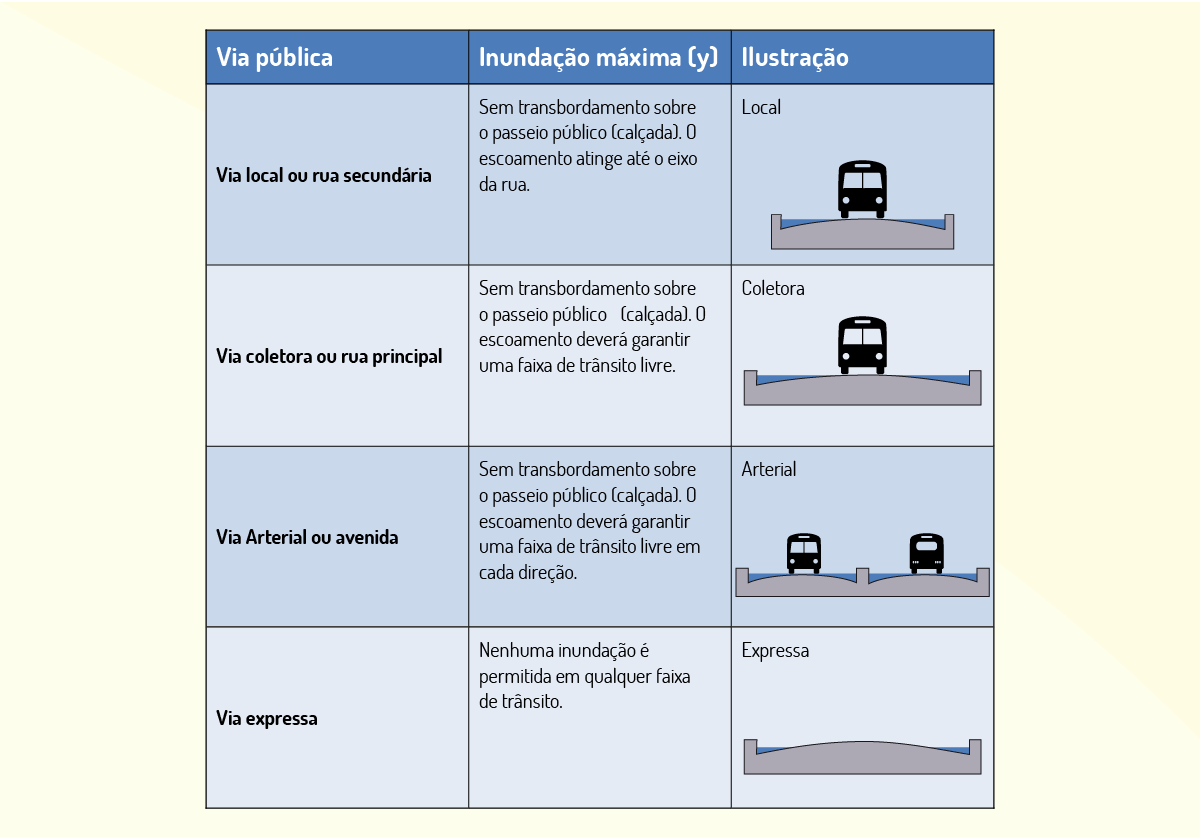

As vias públicas são classificadas em função da inundação máxima da sarjeta, considerando a dirigibilidade dos veículos e o conforto dos transeuntes admitidos, conforme Figura 4.4.

A seguir veremos as bocas de lobo. Vamos conhecer?

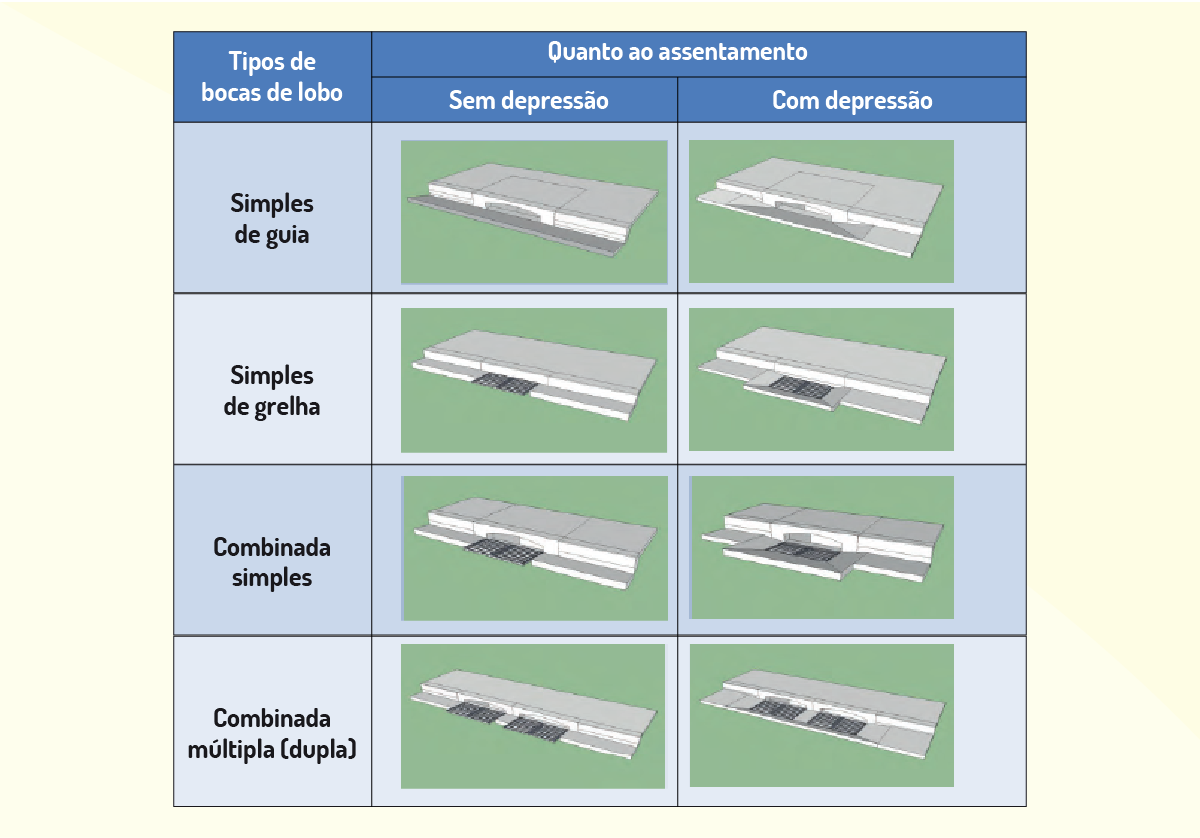

As bocas de lobo destinam-se a captar as águas pluviais provenientes do escoamento superficial nas sarjetas, de modo a encaminhá-las aos poços de visita ou caixas de passagem, a partir de tubos de ligação.

As bocas de lobo são classificadas de três formas: bocas ou ralos de guia, ralos de sarjeta e ralos combinados. Observe a Figura 4.5.

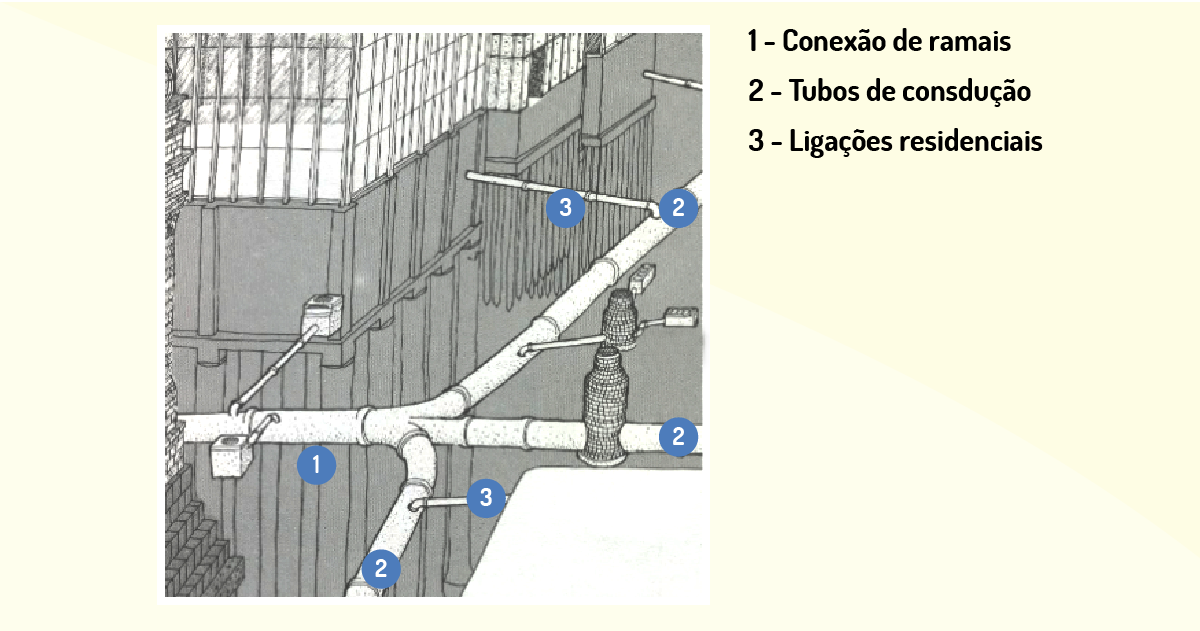

Conheceremos, também, os tubos de ligação ou ramais.

Tubos de ligação ou ramais são condutos que levam as águas captadas pelas bocas de lobo às galerias, ou ainda, diretamente aos canais.

Vamos conhecer agora os poços de visita?

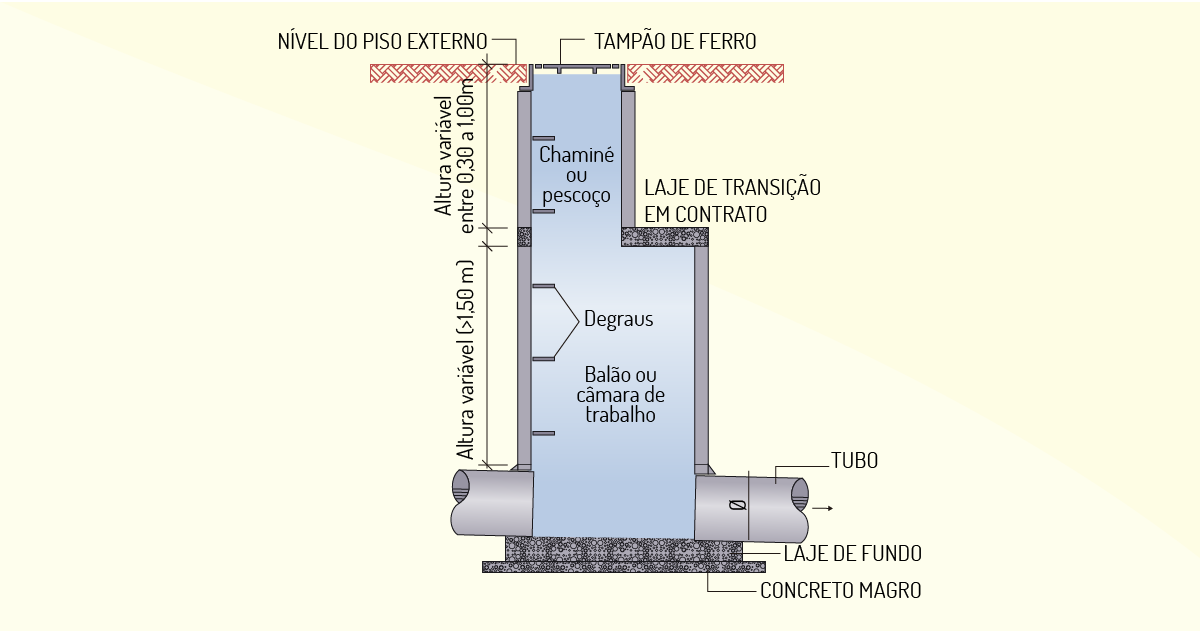

Poços de visita (Figura 4.7) permitem acesso às canalizações com vistas à manutenção do sistema, a partir da limpeza e inspeção. Recomenda-se sua construção nas seguintes situações: junções de canalizações, modificações de seções das canalizações, início de uma rede, mudanças de direção de rede e modificações de declividade das canalizações.

A seguir, conheceremos sobre as caixas de ligação ou de passagem.

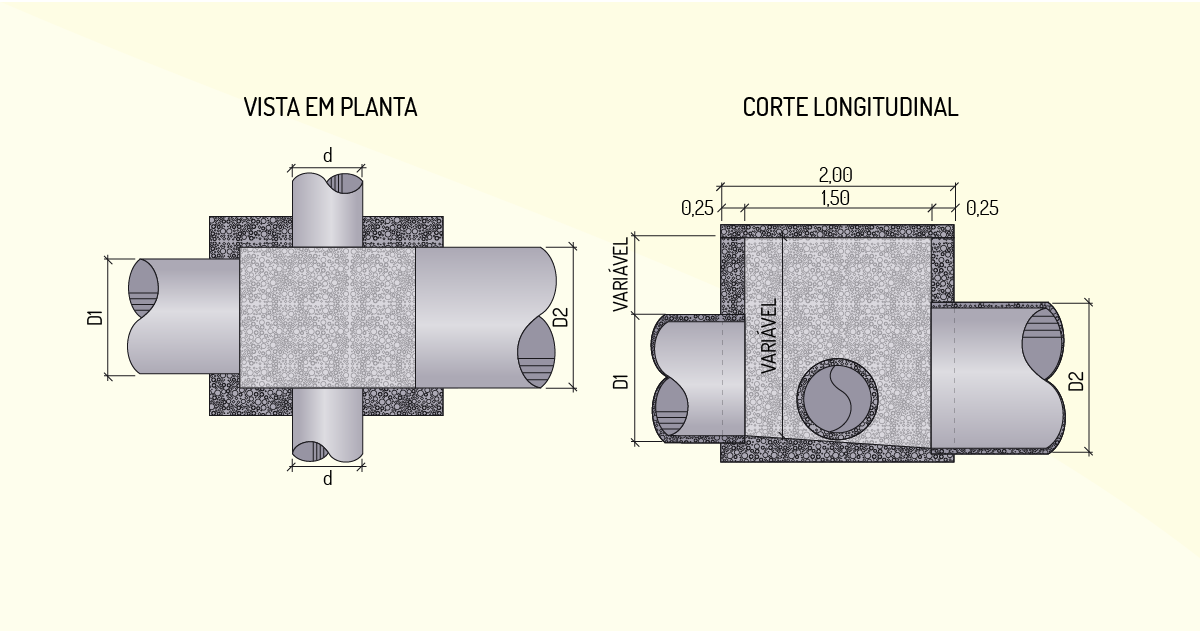

Caixas de ligação ou de passagem são acessórios que permitem a interligação entre a boca-de-lobo e as canalizações, por meio de tubos de ligação (Figura 4.8).

O próximo item trabalhará sobre as galerias de águas pluviais.

As galerias de águas pluviais são canalizações adotadas para o escoamento das águas pluviais. Segundo Brasil (2015), o sistema de galerias integra as bocas de lobo, as tubulações e os poços de visita e estruturas acessórias, objetivando a condução das águas pluviais, desde sua captação até sua disposição no sistema de macrodrenagem, conforme ilustrado na Figura 4.9.

A Figura 4.10 traz uma representação ilustrativa da galeria de águas pluviais, com uma visão geral de como ela é organizada.

A Figura 4.11 ilustra a construção da galeria de águas pluviais na cidade de Botucatu, interior de São Paulo.

A Figura 4.13 ilustra a obra da Grota do Taquaril na fase de construção das galerias de águas pluviais, observe.

O dimensionamento das galerias de águas pluviais baseia-se nas equações hidráulicas do movimento uniforme, como a de Manning (Equação 4.1).

\[Q=\frac{1}{n}\cdot A\cdot {{R}^{2/3}}\cdot {{I}^{1/2}}~~~~~~(4.1)\]

Em que:

Q = vazão de projeto, m³/s

A = área da seção molhada, m²

R = raio hidráulico, m

I = declividade, m/m

n = coeficiente de rugosidade (ou coeficiente de Manning)

EXEMPLO 4.1: Determine a capacidade de vazão em uma tubulação de concreto armado de 1,2 m de diâmetro e 0,7% de declividade. Considere n = 0,014.

Solução: de acordo com os dados do exemplo, temos que:

n = 0,014

D = 1,2 m

A = \(\frac{\pi \cdot {{\left( D \right)}^{2}}}{4}=\frac{\pi \cdot {{\left( 1,2 \right)}^{2}}}{4}=1,131m^2\)

R = $\frac{1,2}{4}=0,30$m

I = 0,007 m/m

Substituindo os dados na equação 4.1:

\(Q=\frac{1}{0,014}\cdot 1,131\cdot {{\left( 0,3 \right)}^{2/3}}\cdot {{\left( 0,007 \right)}^{1/2}}=3,03\)

Portanto, a vazão na tubulação é de 3,03 m³/s.

Ao chegar nos rios e córregos, as águas pluviais não devem causar perturbações significativas. Assim, os dispositivos de proteção utilizados são: entroncamento, muros de alas, canaletas de proteção de cortes e aterros, bacias de amortecimento e descidas d’água (BRASIL, 2015).

Além disso, nas descidas d’água, são utilizados dispositivos do tipo rampa (rápidos) e escada hidráulica (degraus). Os primeiros são usados quando se admitem velocidades elevadas, enquanto que as escadas hidráulicas são empregadas em loteamentos urbanos íngremes e em taludes de estrada.

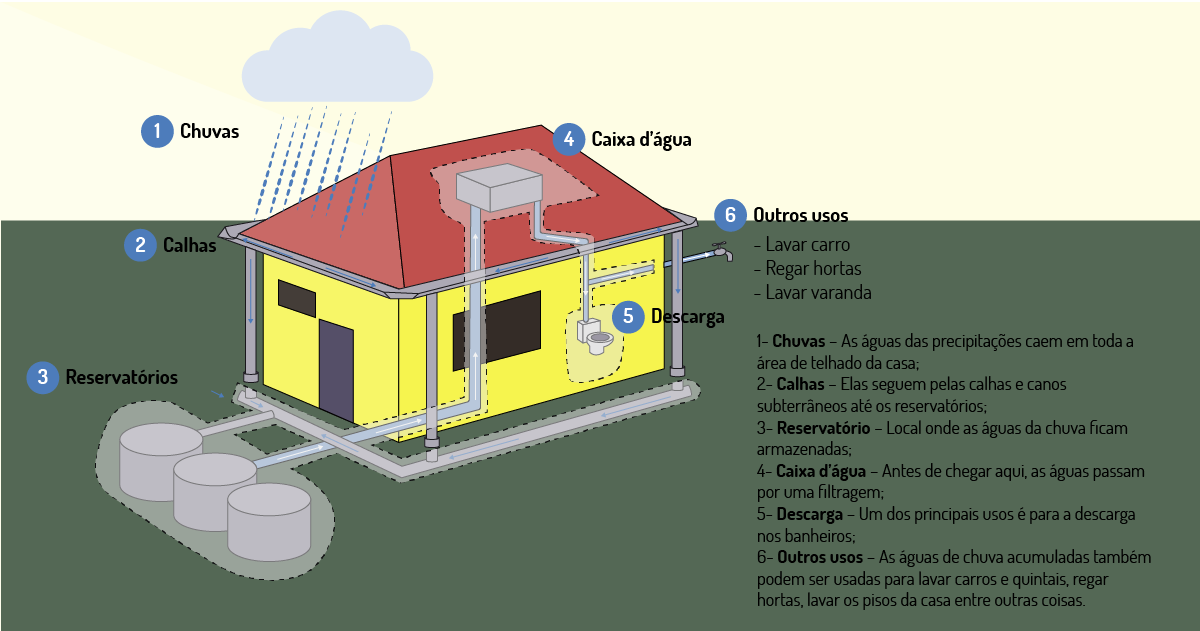

Para finalizar, é importante destacar que os deflúvios superficiais decorrentes de períodos chuvosos intensos podem ser utilizados como fonte alternativa de água para consumo. Para isso, a água da chuva deve ser transferida por um sistema de calhas e tubulações, até um reservatório para fins de armazenamento. Em seguida, esta poderá ser utilizada para fins não potáveis, como na jardinagem, na lavagem de calçadas, na lavagem de veículos, no esgotamento sanitário, etc.

Peters (2006, p. 38) define os sistemas para aproveitamento de água de chuva como “aqueles que captam a água da superfície na qual esta escoa, encaminhando-a para um tratamento, quando necessário, para uma reservação e posterior uso”.

A Figura 4.14 ilustra como funciona o sistema de captação de água pluvial em uma residência. Observe.

No contexto do manejo das águas pluviais, é importante destacar que, em regiões semiáridas, como no Nordeste Brasileiro, a captação da água da chuva é primordial, a fim de suprir as demandas dos cidadãos.

No Brasil, o aproveitamento das águas pluviais passou a ser um dos objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), por meio da Lei nº 13.501/2017, que cita, em seu art. 2º, IV: “incentivar e promover a captação, a preservação e o aproveitamento de águas pluviais”.

No sistema de microdrenagem urbana, tem-se canais que se encontram nas laterais das vias públicas, entre o leito viário e os passeios para pedestres, com o objetivo de coletar e transportar as águas de escoamento superficial até as bocas coletoras. Assinale a alternativa que contenha a nomenclatura desses canais.

Galeria de águas pluviais.

incorreta, as galerias de águas pluviais são canalizações adotadas para o escoamento das águas pluviais.

Poços de visita.

incorreta, poços de visita permitem acesso às canalizações com vistas a manutenção do sistema, a partir da limpeza e inspeção.

Caixas de ligação ou de passagem.

incorreta, caixas de ligação ou de passagem são acessórios que permitem a interligação entre a boca-de-lobo e as canalizações, por meio de tubos de ligação.

Sarjetas.

correta, as sarjetas são canais que se encontram nas laterais das vias públicas (ruas e avenidas), entre o leito viário e os passeios para pedestres, com o objetivo de coletar e transportar as águas de escoamento superficial até as bocas coletoras.

Bocas de lobo.

incorreta, as bocas de lobo destinam-se a captar as águas pluviais provenientes do escoamento superficial nas sarjetas, de modo a encaminhá-las aos poços de visita ou caixas de passagem, a partir de tubos de ligação.

Segundo Brasil (2015), para o dimensionamento de um sistema de drenagem, são necessários modelos matemáticos usados em hidrologia, conforme veremos nos próximos tópicos.

Alguns instrumentos são utilizados na medição de chuvas, como o pluviômetro (mede a altura precipitada sobre uma superfície horizontal no período de 24 horas) e pluviógrafo (mede a variação temporal da água precipitada e a intensidade da chuva registrada ao longo do dia, semana ou mês).

Normalmente, nos projetos de drenagem, as precipitações pluviais são caracterizadas pelos parâmetros intensidade (mm/min ou mm/h), duração (minutos ou horas) e frequência. Os valores médios desses parâmetros podem ser obtidos a partir de dados históricos.

Normalmente, a intensidade da precipitação é determinada pela equação 4.2:

\[i=\frac{K\cdot {{T}_{r}}^{m}}{{{(t+{{t}_{0}})}^{n}}}~~~~~~(4.2)\]

Em que:

i = intensidade de precipitação máxima média (mm/h);

t = tempo de duração da chuva (min);

Tr = tempo de recorrência (anos);

K, \(t_0\), m, n = parâmetros a determinar para a estação pluviográfica.

O período de retorno ou tempo de recorrência (\(T_r\)) corresponde ao período de tempo médio que um evento hidrológico é igualado ou superado pelo menos uma vez. Assim, a frequência é calculada como o inverso do período de retorno, por meio da equação 4.3:

\[F=\frac{1}{Tr}~~~~~~(4.3)\]

A análise de risco auxilia-nos em situações adversas, correspondendo à probabilidade de uma determinada obra hidráulica vir a falhar durante sua vida útil. A expressão que relaciona o risco com o tempo de recorrência e a vida útil da obra é dada por:

\[R=\left[ 1-{{\left( 1-\frac{1}{{{T}_{r}}} \right)}^{N}} \right]\cdot 100~~~~~~(4.4)\]

Em que:

R = risco da obra hidráulica falhar (%);

\(T_r\) = tempo de recorrência (anos);

N = vida útil da obra hidráulica (anos).

Exemplo 4.2: Determine o risco de uma determinada obra hidráulica vir a falhar, sabendo que o tempo de recorrência e de vida útil é de 5 anos.

Solução: para determinar o risco da obra hidráulica vir a falhar, vamos utilizar a equação 4.4, logo:

\[R=\left[ 1-{{\left( 1-\frac{1}{5} \right)}^{5}} \right]\cdot 100=67,232\]

Dessa forma, o risco da obra hidráulica vir a falhar é de 67%.

É uma área com declividade, delimitada topograficamente, de modo que a vazão afluente possa ser medida ou descarregada em um ponto do curso de água (BRASIL, 2015). O estudo desta bacia é muito importante para o dimensionamento do sistema, uma vez que se trata da área receptora das chuvas, que alimenta todo ou parte do sistema de escoamento.

No estudo da bacia contribuinte, são avaliadas algumas características que intervém nos volumes das enchentes e nas vazões de estiagem alimentadas pelos próprios lençóis subterrâneos. Essas características são:

O estudo do escoamento superficial deve ser realizado desde a gota de chuva cair no solo e escoar superficialmente, até atingir os fundos de vale, lagos e cursos d’água.

O método racional estabelece, indiretamente, uma relação entre a chuva e o escoamento superficial. Para pequenas bacias, o método pode ser aplicado em áreas de drenagem na faixa de 0,50 até 5,00 km2. Sua equação é dada por:

\[Q=\frac{C\cdot i\cdot A}{3,6}$ ou $Q=0,278\cdot C\cdot i\cdot A~~~~~~(4.5)\]

Em que:

Q = vazão de projeto (m³/s);

i = intensidade máxima da chuva sobre a área drenada, de duração igual ao tempo de concentração da bacia (mm/h);

C = coeficiente de escoamento superficial ou coeficiente de runoff (adimensional);

A = área de drenagem (km²).

O tempo de concentração de uma bacia hidrográfica (\(t_c\)) diz respeito ao tempo gasto pela gota de chuva para deslocar-se do ponto mais afastado da bacia até o ponto mais inferior, para onde converge toda a descarga hídrica (exutório). Várias fórmulas são utilizadas para este fim, como:

a) fórmula do Departamento de Estradas da Califórnia:

\[{{t}_{c}}=57\cdot {{\left( \frac{{{L}^{3}}}{H} \right)}^{0,385}}~~~~~~(4.6)\]

Em que:

\(t_c\) = tempo de concentração da bacia (min);

L = extensão do talvegue principal, desde o ponto mais afastado, até o exutório da bacia (km);

H = diferença de cotas topográficas entre o ponto mais afastado e o exutório da bacia (m).

b) fórmula de Ven Te Chow:

\[{{t}_{c}}=52,64\cdot {{\left( \frac{L}{\sqrt{I}} \right)}^{0,64}}~~~~~~(4.7)\]

Em que:

\(t_c\) = tempo de concentração da bacia (min);

L = extensão do talvegue principal, desde o ponto mais afastado até o exutório da bacia (km);

I = declividade da bacia (m/km).

c) fórmula do DNOS:

\[{{t}_{c}}=\frac{10}{K}\cdot \frac{{{A}^{0,3}}\cdot {{L}^{0,2}}}{{{I}^{0,4}}}~~~~~~(4.8)\]

Em que:

tc = tempo de concentração da bacia (min);

L = extensão do talvegue principal (m);

I = declividade do talvegue principal (%);

K = coeficiente adimensional (varia entre 2 e 5, dependendo das características do solo).

Exemplo 4.3: Determine a vazão de projeto na foz de um córrego em Curitiba, para o tempo de recorrência de 10 anos, considerando os seguintes dados (BRASIL, 2015, p. 303):

Solução: primeiramente, vamos determinar o tempo de concentração da bacia, por meio da equação 4.6.

Temos que \(L=2,3 km\) e que \(H=929,00-878,92=50,08 m\), logo:

\[{{t}_{c}}=57\cdot {{\left( \frac{{{2,3}^{3}}}{50,08} \right)}^{0,385}}=33,06 min\]

O próximo passo é calcular a intensidade da chuva de projeto. A equação de chuvas intensas de Curitiba é dada por:

\[i=\frac{5726,44\cdot T_{r}^{0,159}}{{{(t+41)}^{1,041}}}\]

Considerando \(i=10\) anos e duração da chuva de \(t=33,06 min\), temos que

\[i=\frac{5726,44\cdot \left( 10 \right)_{{}}^{0,159}}{{{(33,06+41)}^{1,041}}}=93,47 mm/h \]

Por fim, o último passo é o cálculo da vazão de projeto, por meio da equação 4.5.

Considerando que \(C=0,60$, $i=93,47mm/h\) e que \(A=2,90 km^2\), temos que

\[Q=\frac{0,60\cdot 93,47\cdot 2,90}{3,6}=45,18 m^3/s\]

A geração de resíduos sólidos é inerente à existência do homem, ou seja, desde que o homem existe, ele gera resíduos sólidos. Estes compreendem a uma grande diversidade de materiais, como restos de alimentos, papéis, plásticos, vidros, pneus, pilhas, baterias, lâmpadas, remédios, computadores, dentre outros.

Mas o que são resíduos sólidos? Bidone e Povinelli (1999) citam que a denominação de resíduo vem do latim, residuu, e significa o que sobra de determinadas substâncias; enquanto que a palavra sólido diz respeito ao seu estado, diferenciando-o de líquidos e gases.

Por sua vez, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) traz uma definição mais completa:

[...] material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível (BRASIL, 2010, on-line).

Atente-se que, na definição de resíduos sólidos, aparece o termo semissólido, o que permite que lodos provenientes das Estações de Tratamento de Água (ETAs) e de Tratamento de Efluentes (ETEs) sejam gerenciados como resíduos sólidos, procedendo sua distribuição em aterros.

Além disso, a definição estabelece que gases e líquidos podem ser considerados resíduos sólidos, o que costuma surpreender quem não está familiarizado com a área. Os autores Calijuri e Cunha (2013) explicam que, quanto aos gases, se o gás contido em um recipiente não pudesse ser considerado como resíduo sólido, então, este deveria ser completamente retirado do recipiente, o que, muitas vezes, é inviável; já quanto aos líquidos, a sua consideração como resíduo sólido permite que aqueles mais perigosos sejam acondicionados em tambores e, na sequência, dispostos em aterros de resíduos industriais.

Em média, os brasileiros geram um quilo de resíduo sólido por dia. Em épocas especiais, como no Natal, a geração pode chegar até a quatro quilos diários. Veja mais pelo link: revistaepoca.globo.com

Os resíduos sólidos são denominados urbanos quando englobam os resíduos domiciliares, os de limpeza urbana e, em alguns casos, aqueles provenientes de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços.

No contexto do saneamento básico, neste estudo, uma ênfase será dada aos RSU, uma vez que estes deverão ser gerenciados pelo sistema de limpeza urbana municipal.

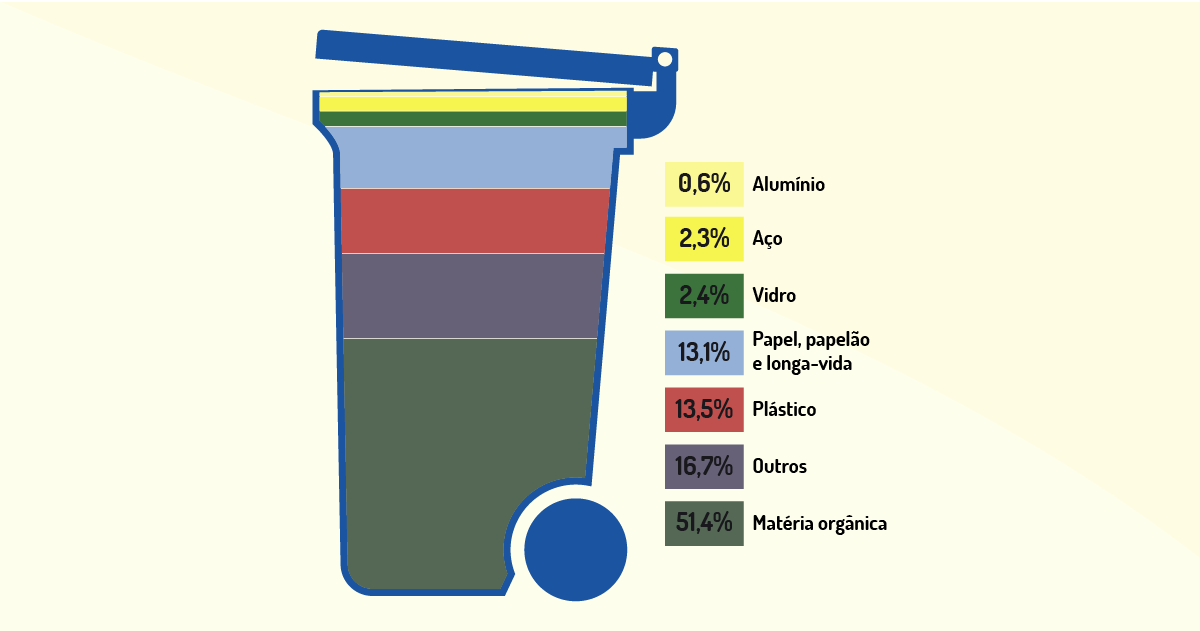

A composição dos RSU é bastante variável, cuja maior parcela é composta por materiais orgânicos, sendo tão importante quanto o conhecimento das características qualitativas dos resíduos, o conhecimento da quantidade gerada nos municípios.

A estimativa da quantidade de RSU a ser gerenciada baseia-se no estudo da geração per capita dos resíduos e da população geradora. A título ilustrativo, em uma cidade com um milhão de habitantes, com uma geração per capita de 1 kg/hab.dia, serão geradas mil toneladas de RSU ao dia. De acordo com dados da ABRELPE (2017), a geração per capita de RSU pelos brasileiros no ano de 2017 foi de 1,035 kg/hab.dia.

O serviço de limpeza urbana de um município deve ser institucionalizado, de forma que as alternativas escolhidas devam ser as mais econômicas e tecnicamente corretas para o ambiente e a saúde da população (IBAM, 2001, p. 10), a qual seja capaz de:

As principais atividades do serviço de limpeza urbana são: varrição, capina e logradouros públicos especiais (BRASIL, 2015):

Vamos diferenciar cada uma dessas principais atividades de limpeza:

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (BRASIL, Lei nº 12.305, 2010) é um marco na legislação ambiental brasileira, porque contextualiza novas perspectivas sobre a gestão dos RSU e legaliza a responsabilidade municipal pelo gerenciamento dos resíduos gerados em seu território, além de priorizar iniciativas de soluções consorciadas ou compartilhadas entre dois ou mais municípios.

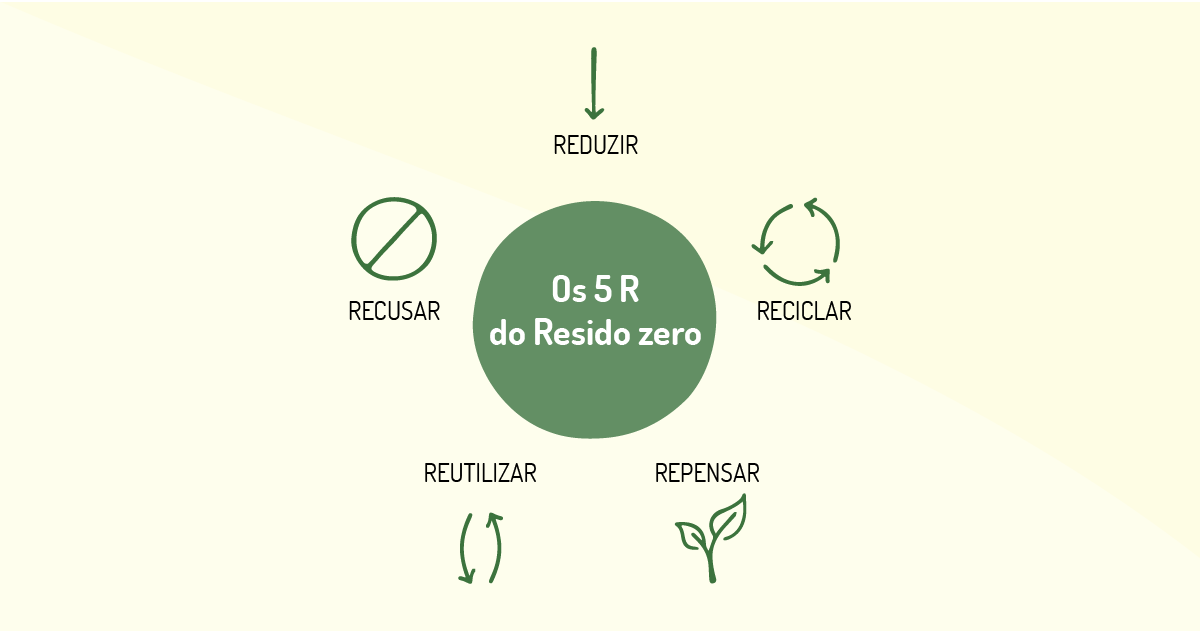

Ainda, a PNRS criou mecanismos para uma mudança de comportamento da população brasileira, com relação aos padrões insustentáveis de produção e de consumo, com vistas à internalização do conceito dos 5 Rs: repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar (BRASIL, 2015).

É sabido que a responsabilidade pelo gerenciamento dos resíduos sólidos se dá por meio de sua classificação quanto à origem. Logo, no que diz respeito aos RSU, a prefeitura é responsável pela destinação dos resíduos domiciliares, públicos e daqueles gerados em estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços.

No entanto, caso esses estabelecimentos gerem resíduos perigosos ou resíduos que, mesmo caracterizados como não perigosos, por sua natureza, composição ou volume, não sejam equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder público municipal, serão responsáveis pelo gerenciamento de seus resíduos.

Dessa forma, é responsabilidade dos municípios terem um plano de gestão integrada dos resíduos sólidos (PGIRS) que envolva a coleta dos RSU, assim como o transporte, transbordo, tratamento, destinação final ambientalmente adequada dos resíduos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.

Segundo a PNRS, o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos deve ter o seguinte conteúdo mínimo (BRASIL, 2010, on-line):

1. Diagnóstico da situação dos resíduos sólidos gerados no respectivo território;

2. Identificação de áreas favoráveis para disposição final ambientalmente adequada de rejeitos;

3. Identificação das possibilidades de implantação de soluções consorciadas ou compartilhadas com outros Municípios;

4. Identificação dos resíduos sólidos e dos geradores sujeitos a plano de gerenciamento específico ou a sistema de logística reversa;

5. Procedimentos operacionais e especificações mínimas a serem adotados nos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos;

6. Indicadores de desempenho operacional e ambiental dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos;

7. Regras para o transporte e outras etapas do gerenciamento de resíduos sólidos observadas as normas estabelecidas pelos órgãos do SISNAMA e do SNVS e demais disposições pertinentes da legislação federal e estadual;

8. Definição das responsabilidades quanto à sua implementação e operacionalização, incluídas as etapas do plano de gerenciamento de resíduos sólidos;

9. Programas e ações de capacitação técnica voltados para sua implementação e operacionalização;

10. Programas e ações de educação ambiental que promovam a não geração, a redução, a reutilização e a reciclagem de resíduos sólidos;

11. Programas e ações para a participação dos grupos interessados, em especial das cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda, se houver;

12. Mecanismos para a criação de fontes de negócios, emprego e renda, mediante a valorização dos resíduos sólidos;

13. Sistema de cálculo dos custos da prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de cobrança desses serviços;

14. Metas de redução, reutilização, coleta seletiva e reciclagem, entre outras, com vistas a reduzir a quantidade de rejeitos encaminhados para disposição final ambientalmente adequada;

15. Descrição das formas e dos limites da participação do poder público local na coleta seletiva e na logística reversa, e de outras ações relativas à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;

16. Meios a serem utilizados para o controle e a fiscalização, no âmbito local, da implementação e operacionalização dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos e dos sistemas de logística reversa;

17. Ações preventivas e corretivas a serem praticadas, incluindo programa de monitoramento;

18. Identificação dos passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos, incluindo áreas contaminadas, e respectivas medidas saneadoras;

19. Periodicidade de sua revisão, observado prioritariamente o período de vigência do plano plurianual municipal.

Assim, percebe-se que o conceito de gestão integrada dos resíduos sólidos (GIRS) ganhou força com o aumento da geração dos resíduos nos municípios e a consequente necessidade de destinação adequada destes. Logo, o GIRS busca promover a qualidade de vida da população, conhecendo todos os tipos de resíduos produzidos no município (ou um conjunto de municípios), além da quantidade gerada e as fontes geradoras, para que haja planejamento das etapas de coleta, transbordo, transporte, tratamento, destinação final ambientalmente adequada dos resíduos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.

A Política Nacional de Resíduos Sólidos traz, como um de seus princípios, a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, de modo que os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes sejam obrigados a implementar sistemas de logística reversa. Sobre os produtos sujeitos à logística reversa, assinale a alternativa correta.

Vidros.

incorreta, pois os produtos sujeitos à logística reversa são: agrotóxicos, pilhas e baterias, pneus, óleos lubrificantes, lâmpadas fluorescentes e produtos eletroeletrônicos.

Metais.

incorreta, pois os produtos sujeitos à logística reversa são: agrotóxicos, pilhas e baterias, pneus, óleos lubrificantes, lâmpadas fluorescentes e produtos eletroeletrônicos.

Pneus.

correta, pois pneus são produtos sujeitos à logística reversa. De acordo com o art. 33 da PNRS: “são obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de: agrotóxicos, pilhas e baterias, pneus, óleos lubrificantes, lâmpadas fluorescentes e produtos eletroeletrônicos”.

Latas de alumínio.

incorreta, pois os produtos sujeitos à logística reversa são: agrotóxicos, pilhas e baterias, pneus, óleos lubrificantes, lâmpadas fluorescentes e produtos eletroeletrônicos.

Embalagens de alimentos.

incorreta, pois os produtos sujeitos à logística reversa são: agrotóxicos, pilhas e baterias, pneus, óleos lubrificantes, lâmpadas fluorescentes e produtos eletroeletrônicos.

A PNRS define o gerenciamento dos resíduos sólidos como:

conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos ou com plano de gerenciamento de resíduos sólidos (BRASIL, 2010, on-line).

de modo que deverá ser observada a seguinte ordem de prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Portanto, devemos priorizar a não geração dos resíduos sólidos, seguido da redução da geração destes, privilegiando pelo desenvolvimento de produtos que gerem menos resíduos após passarem pelo consumidor.

Os termos reutilização e reciclagem diferem, pois a reutilização diz respeito ao aproveitamento do resíduo sem que ele passe por transformações, sejam elas físicas, físico-químicas ou biológicas. Por sua vez, a reciclagem consiste no aproveitamento dos resíduos sólidos como matéria-prima para novos produtos, por meio de sua transformação.

Fonte: Calijuri e Cunha (2013, p. 568).

Para entendermos melhor as etapas do gerenciamento dos RSU, podemos dividi-las em duas fases:

A primeira etapa do gerenciamento de resíduos sólidos é a de segregação. Esta consiste na separação dos resíduos sólidos, no momento e local de geração, de modo que estes deverão ser acondicionados em recipientes de coloração específica, acompanhados dos símbolos que designam sua função.

A Resolução CONAMA nº 275/2001 traz orientações para a identificação dos coletores por cores dos diferentes tipos de resíduos, conforme Figura 4.19.

Segregar corretamente os resíduos é muito importante, tanto do ponto de vista ambiental quanto do ponto de vista econômico e de saúde do trabalhador, uma vez que, ao misturar resíduos perigosos com não perigosos, os custos do processo são muito elevados, prejudicando a reutilização ou a reciclagem.

Além disso, o acondicionamento dos resíduos deve ser feito com o uso de embalagens constituídas de materiais compatíveis com os resíduos, com a geração diária de cada tipo de resíduo e com a frequência de coleta, além de serem resistentes e duráveis. Como exemplo de acondicionadores, cita-se: sacos plásticos colocados em cestos (lixeiras), bombonas, tambores, bag, contêineres de plástico e de metal, dentre outros.

Por sua vez, o armazenamento refere-se ao local em que o recipiente de resíduo permanece até o momento da coleta, localizado em ambiente exclusivo, isolado e de forma abrigada.

Brasil (2015) cita que a comunidade deverá ser instruída sobre alguns aspectos que envolvem o acondicionamento e o armazenamento dos resíduos sólidos, como: características do recipiente, localização do recipiente, modo mais adequado de acondicionar o resíduo para a coleta, perigos decorrentes do mau armazenamento (a exemplo da atração de vetores transmissores de doenças), local e hora da coleta (normalmente, no período noturno e frente às residências), dentre outros.

A coleta refere-se à etapa em que estes serão recolhidos junto ao gerador e encaminhados para a próxima etapa. De modo geral, nos municípios, podem ser conduzidas três tipos de coleta diferentes, a depender da origem e periculosidade dos resíduos: coleta regular, coleta especial e coleta seletiva (CALIJURI; CUNHA, 2013, p. 569):

A coleta especial também diz respeito aos resíduos sujeitos à logística reversa, como agrotóxicos (seus resíduos e embalagens), pneus, pilhas e baterias, lâmpadas fluorescentes e outros. No caso desses resíduos, o consumidor deverá levá-los até o ponto de coleta estabelecido pelos fabricantes, importadores, distribuidores e/ou comerciantes;

Após a coleta dos resíduos sólidos, estes são transportados até o local de destinação final, como indústrias de reciclagem, centrais de tratamento ou aterros sanitários.

Na etapa de transporte, quando as distâncias entre a área de disposição final e os pontos de geração de resíduos são relativamente pequenas, o transporte pode ser feito pelos próprios veículos de coleta, não havendo necessidade de estação de transbordo. No entanto, em cidades grandes, onde os aterros estão muito distantes, torna-se necessário o encaminhamento desses caminhões a estações de transbordo, possibilitando a transferência dos resíduos para caminhões maiores (normalmente carretas, com capacidade de 30 m3 e 50 m3), diminuindo, assim, custos com combustível, manutenção dos veículos, salários, além da possibilidade de danos ao meio ambiente (CALIJURI; CUNHA, 2013).

É importante destacar que, nas etapas de coleta e transporte dos resíduos sólidos, é importante que haja universalização do serviço prestado e regularidade de coleta (periodicidade, frequência e horário).

O dimensionamento dos serviços de coleta objetiva determina a quantidade de veículos coletores que serão necessários na cidade e deve levar em consideração alguns pontos importantes: mapa geral do município, mapa planialtimétrico, mapa indicativo das regiões ou ruas comerciais, sentido do tráfego das ruas e avenida, bem como listagem dos veículos disponíveis da frota e suas respectivas capacidades volumétricas (BRASIL, 2015).

No contexto do tratamento dos RSU, são utilizadas técnicas que promovem a redução do volume, assim como a estabilização dos resíduos, com vistas ao aumento da vida útil dos aterros sanitários.

De modo geral, as técnicas mais adotadas são: reciclagem, compostagem e incineração. Segundo Calijuri e Cunha (2013), na escolha da melhor alternativa de tratamento, deve-se levar em conta alguns aspectos, como disponibilidade financeira, custos de implantação e operação, capacidade de atender às exigências legais, bem como a quantidade e capacitação técnica dos recursos humanos.

Conforme estudado anteriormente, a reciclagem é prioridade no gerenciamento dos resíduos sólidos e consiste no aproveitamento de resíduos de papéis, plásticos, vidros e metais como insumo para a fabricação de novos materiais.

Logo, as etapas envolvidas no processo de reciclagem são: separação e classificação dos materiais, processamento para obtenção de fardos, materiais triturados e/ou produtos que receberam algum tipo de beneficiamento, comercialização dos materiais na forma triturada ou prensada, reutilização dos produtos e reaproveitamento em processos industriais (BRASIL, 2015).

Sendo assim, veja, na Figura 4.21, um esquema ilustrativo da reciclagem de resíduos sólidos, como vidro, papel, plástico e alumínio, sendo separados por cores, cada um representado por recipientes nas cores verde, azul, vermelho e amarelo, respectivamente.

Segundo IBAM (2001), o material reciclável, que se encontra misturado no lixo domiciliar, também pode ser separado nas usinas de reciclagem. No entanto, a eficiência é de apenas 3% a 6% em peso. Logo, uma etapa muito importante e que possibilita a reciclagem dos materiais é a correta segregação e acondicionamento dos resíduos sólidos.

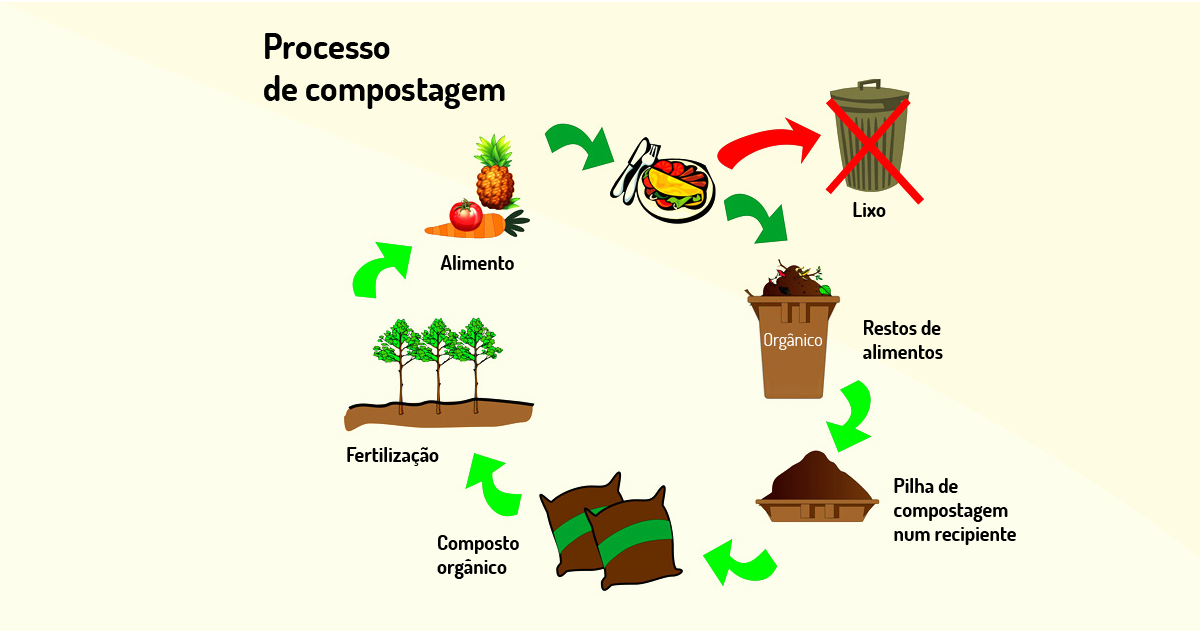

A compostagem consiste em um processo biológico aeróbio e controlado de transformação de resíduos orgânicos em resíduos estabilizados, denominados de composto ou húmus (BIDONE; POVINELLI, 1999), o qual pode ser utilizado como adubo de solos agrícolas. A Figura 4.22 ilustra o processo da compostagem.

Abreu (2014) ressalta que, no processo de compostagem, é liberado o biogás, que pode ser coletado e utilizado como fonte energética, possibilitando, assim, mais ganhos econômicos com os resíduos orgânicos.

Em algumas cidades, é comum a incineração dos resíduos. Trata-se de um processo físico-químico de oxidação a elevadas temperaturas (acima de 800º C), resultando na transformação dos materiais, promovendo a redução de volume, destruição dos organismos patogênicos e da matéria orgânica.

A disposição final convencional dos resíduos sólidos costumava ser em um local distante dos olhos da comunidade, o lixão. Neste local não havia qualquer tipo de tratamento ou cuidado, causando contaminação ambiental, por meio da poluição do solo, da água e do ar, além de ser foco de vetores transmissores de doenças aos seres humanos.

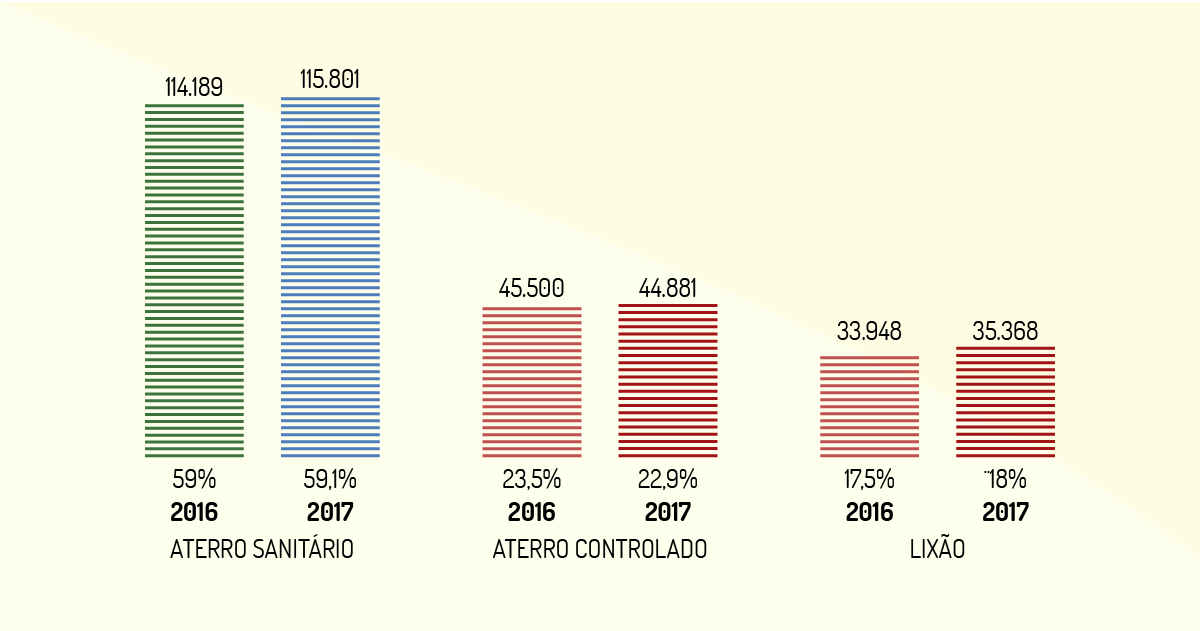

Atualmente, a PNRS não admite mais os lixões como forma de disposição final, de modo que estes devem ser convertidos em aterros sanitários ou em aterros controlados. No entanto, o que se observa é que isso não é realidade em todo o Brasil, uma vez que ainda existem RSU sendo destinados à lixões (Figura 4.23).

Além disso, de acordo com a PNRS:

Art. 47. São proibidas as seguintes formas de destinação ou disposição final de resíduos sólidos ou rejeitos:

I - lançamento em praias, no mar ou em quaisquer corpos hídricos;

II - lançamento in natura a céu aberto, excetuados os resíduos de mineração;

III - queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não licenciados para essa finalidade;

IV - outras formas vedadas pelo poder público.

Art. 48. São proibidas, nas áreas de disposição final de resíduos ou rejeitos, as seguintes atividades:

I - utilização dos rejeitos dispostos como alimentação;

II - catação, observado o disposto no inciso V do art. 17;

III - criação de animais domésticos;

IV - fixação de habitações temporárias ou permanentes;

V - outras atividades vedadas pelo poder público (BRASIL, 2010, on-line).

Como estudamos anteriormente, a disposição final ambientalmente adequada, de acordo com a PNRS, refere-se à distribuição dos rejeitos em aterros, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação dos resíduos. No entanto, por melhores que sejam as tecnologias de tratamento dos resíduos sólidos, sempre existe a possibilidade de um dia virem a falhar ou, ainda, de não terem a licença ambiental renovada em prazo hábil. Sendo assim, como a produção de resíduos é constante, dificilmente estes podem ficar aguardando o retorno da operação das unidades de tratamento, sendo necessária a destinação para aterros (CALIJURI; CUNHA, 2013).

Dessa forma, chamaremos de resíduos todos aqueles que são encaminhados aos aterros, visto que acabam sendo destinados a eles, não só os rejeitos, mas também resíduos sólidos, como os orgânicos, os recicláveis e outros, ainda que em pequena proporção.

Aterros sanitários representam a solução mais econômica para a disposição final dos resíduos não perigosos e não inertes, dentre eles, os RSU (CALIJURI; CUNHA, 2013). São definidos como forma de disposição dos resíduos, dentro de critérios de engenharia e normas operacionais específicas, proporcionando o seu confinamento seguro (BIDONE; POVINELLI, 1999).

A Figura 4.24 traz um esquema ilustrativo de um aterro sanitário. Percebe-se que estes contam com a impermeabilização do solo, por meio de camadas de argila e uma geomembrana de polietileno de alta densidade (PEAD), para evitar a infiltração do chorume (líquidos percolados) no solo e recobrimento com camadas de solo do próprio local, isolando-o do meio ambiente. Assim, vão formando-se camadas, nas quais são gerados produtos líquidos (chorume) e gasosos. O chorume é captado por meio de tubulações e escoado para tanques de tratamento; já os gases (produzidos durante a degradação da matéria orgânica) são captados, podendo, posteriormente, ser queimados em flare ou utilizados como fonte de energia (ABREU, 2014).

Phillipi Jr. et al. (2014) citam algumas vantagens e desvantagens dos aterros sanitários.

Na elaboração de projetos de aterros sanitários, os requisitos mínimos a serem considerados são: informações gerais do empreendimento (aspectos ambientais, econômicos e sociais), estudos preliminares, levantamento topográfico, estudos ambientais (meio físico, biótico e antrópico), caracterização física dos resíduos sólidos, concepção do projeto, além da definição da infraestrutura necessária (BRASIL, 2015).

A coleta dos resíduos sólidos diz respeito à etapa em que estes serão recolhidos junto ao gerador e encaminhados para a etapa posterior. Sobre a coleta dos resíduos sólidos, assinale a alternativa correta.

Resíduos domiciliares são coletados pela coleta especial.

incorreta, pois os resíduos domiciliares são coletados pela coleta regular.

Podem haver 3 tipos de coleta dos resíduos sólidos: simples, composta e especial.

incorreta, pois existem 3 tipos de coleta dos resíduos sólidos: regular, seletiva e especial.

Resíduos de serviços de saúde são submetidos à coleta regular.

incorreta, pois resíduos de serviços de saúde são submetidos à coleta especial.

Na coleta seletiva são coletados os resíduos recicláveis.

correta, pois resíduos recicláveis são coletados pela coleta seletiva. A PNRS em seu art. 3, V, define a coleta seletiva como “coleta de resíduos sólidos previamente segregados conforme sua constituição ou composição”

Os resíduos podem ficar acumulados por longos períodos de tempo antes da coleta, com vistas a minimizar custos.

incorreta, pois os resíduos sólidos devem ser coletados com certa frequência, não devendo ser acumulados por longos períodos de tempo

Nome do livro: Política Nacional, Gestão e Gerenciamento de Resíduos Sólidos

Editora: PUC SP e MANOLE

Autores: Arnaldo Jardim, Consuelo Yoshida e José Valverde Machado

ISBN: 9788520433799

O livro é dividido em 34 capítulos e aborda assuntos pertinentes ao estudo de resíduos sólidos, como: Política Nacional de Resíduos Sólidos, gestão integrada de resíduos sólidos, planos de gestão, logística reversa, disposição final de rejeitos, pilhas, baterias e eletroeletrônicos, dentre outros.

Nome do filme: Lixo Extraordinário

Gênero: documentário

Ano: 2010

Elenco principal: Vik Muniz

Filmado ao longo de dois anos (agosto de 2007 até maio de 2009), Lixo Extraordinário acompanha o trabalho do artista plástico, Vik Muniz, em um dos maiores aterros sanitários do mundo: o Jardim Gramacho, na periferia do Rio de Janeiro. Lá ele fotografa um grupo de catadores de materiais recicláveis, com o objetivo inicial de retratá-los. No entanto, o trabalho com esses personagens revela a dignidade e o desespero que enfrentam quando sugeridos a reimaginar suas vidas fora daquele ambiente. A equipe tem acesso a todo o processo e, no final, revela o poder transformador da arte e da alquimia do espírito humano.