Caro(a) aluno(a), nesta primeira unidade do material de “Saneamento Ambiental”, veremos que o saneamento e sua necessidade para a sadia qualidade de vida do ser humano já eram reconhecidos desde as mais antigas culturas. Mas o que é saneamento? O saneamento consiste no controle dos fatores do meio físico que exercem ou possam exercer efeitos deletérios sobre o bem-estar físico, mental e social do homem.

Nesse sentido, o saneamento básico é composto pelos sistemas de abastecimento de água, de esgotamento sanitário, de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, e de drenagem urbana e manejo de águas pluviais; todos eles com vistas à promoção da saúde pública.

Nesta unidade, iniciaremos nossos estudos com uma introdução à questão do saneamento, sua relação com o bem-estar físico, mental e social do homem e, por fim, abordaremos a qualidade da água.

Caro(a) aluno(a), como sabemos, para a existência do ser humano, a água é um recurso fundamental. Desde que o homem existe, ele se fixa próximo aos corpos d’água, a fim de garantir sua sobrevivência.

Rocha (2018) cita que, no período medieval, compreendido entre os séculos V e XV, a população passou a escavar poços no interior de suas casas e próximo de pocilgas e fossas, o que provocava a contaminação das águas e também a ocorrência de doenças. Foi neste período que a peste negra, transmitida pela pulga dos ratos, atingiu metade dos habitantes europeus, matando quase um terço da população.

Foi, então, que surgiram as primeiras iniciativas para reverter esse cenário, com vistas a procurar melhores condições de limpeza e saneamento das cidades da Europa. Foram construídos sistemas de drenagem, fossas domésticas e encanamentos subterrâneos para águas servidas e canais pluviais.

Na Idade Moderna (séculos XVI, XVII e XVIII), foram desenvolvidos sistemas de abastecimento de água, por meio de bombeamento hidráulico, com máquinas a vapor, tubos de ferro fundido e recalques de água (ROCHA, 2018).

Já na Idade Contemporânea, houve a instalação de redes de esgotos e controle de resíduos industriais, na Inglaterra. O país, no século XVIII, deu origem à Política Nacional da Saúde, visando ao aumento da riqueza, à industrialização, à extensão do trabalho e à produção como forma de prosperidade.

No século XIX, John Snow (1813-1858) médico inglês considerado pai da epidemiologia moderna, demonstrou que a cólera estava associada à água contaminada por fezes. Naquela época, ainda, novos conhecimentos de microbiologia reforçaram a necessidade de ações preventivas e curativas, levando à “política sanitária”, à imunização com vacinas e ao reforço das medidas e dos sistemas de saneamento (ROCHA, 2018).

Logo, tomou-se a consciência de a água de mananciais que, de alguma forma, receberam contribuições de esgotos domésticos, participam como veículo de agentes transmissores de doenças. Nesse sentido, sistemas de tratamento de esgotos, aliados aos sistemas de tratamento de água, constituem-se barreiras poderosas no combate à transmissão de doenças pelas águas, contribuindo, dessa forma, para a saúde pública (CALIJURI; CUNHA, 2013).

No que diz respeito às questões ambientais, dois eventos tiveram importância: Conferência de Estocolmo, em 1972, e Conferência do Rio de Janeiro, em 1992. Nessa última, foi assinada a Agenda 21 pelos países participantes, assumindo o compromisso de adotar atitudes capazes de melhorar a qualidade de vida no planeta, com vistas ao desenvolvimento sustentável.

O desenvolvimento sustentável visa garantir recursos para as presentes e futuras gerações, assim como o desenvolvimento social e econômico. Nesse sentido, a questão do saneamento é muito importante, buscando uma associação entre a preservação ambiental e a qualidade de vida da população humana.

Segundo o Manual de Saneamento (BRASIL, 2004), mais de um bilhão de habitantes do planeta não possuem serviços básicos de saneamento, como abastecimento de água e esgotamento sanitário, e coleta, transporte e destinação dos resíduos sólidos, esses fatores constituem-se problemas de ordem social e ambiental.

Nesse contexto, o saneamento é entendido como o controle dos fatores do meio físico que exercem ou possam exercer efeitos deletérios sobre o bem-estar físico, mental e social do homem.

As atividades que compõem o sistema de saneamento básico são: sistema de abastecimento de água, sistema de esgotamento sanitário, sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e sistema de drenagem urbana e manejo de águas pluviais.

No Brasil, o saneamento básico é um direito assegurado pela Constituição Federal de 1988 e definido pela Lei nº 11.445/2007, como o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de:

a) abastecimento de água potável, constituído pelas atividades, pela disponibilização, pela manutenção, pela infraestrutura e pelas instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações prediais e os seus instrumentos de medição;

b) esgotamento sanitário, constituído pelas atividades, pela disponibilização e pela manutenção de infraestrutura e das instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até a sua destinação final para a produção de água de reuso ou o seu lançamento final no meio ambiente;

c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, constituídos pelas atividades, pela infraestrutura e pelas instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final dos resíduos sólidos domiciliares e dos resíduos de limpeza urbanas; e

d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, constituídos pelas atividades, pela infraestrutura e pelas instalações operacionais de drenagem de águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas, contempladas a limpeza e a fiscalização preventiva das redes (BRASIL, 2017).

Um dos princípios da Lei nº 11.445/2007, marco regulatório do Saneamento Básico no Brasil, é a universalização dos serviços de saneamento básico citados. Nesse sentido, ela estabelece diretrizes para a Política Federal de Saneamento, determinando que a União elabore o Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB), a partir do qual orientará as ações e os investimentos do Governo Federal (INSTITUTO..., 2012).

O PLANSAB é um instrumento indispensável da política pública de saneamento, podendo ser elaborado individualmente pelos municípios ou em consórcio, de modo que a prestação dos serviços de saneamento básico observará o plano, abrangendo, segundo o Artigo 19, da Lei nº 11.445/2007, no mínimo:

I - diagnóstico da situação e de seus impactos nas condições de vida, utilizando sistema de indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e socioeconômicos e apontando as causas das deficiências detectadas;

II - objetivos e metas de curto, médio e longo prazos para a universalização, admitidas soluções graduais e progressivas, observando a compatibilidade com os demais planos setoriais;

III - programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e as metas, de modo compatível com os respectivos planos plurianuais e com outros planos governamentais correlatos, identificando possíveis fontes de financiamento;

IV - ações para emergências e contingências;

V - mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência e eficácia das ações programadas (BRASIL, 2007).

A Modelagem de Desestatização do Setor de Saneamento Básico e o Relatório de Proposição de Modelos - BNDES, divulgado pelo Dossiê do Saneamento (2006) e pela UNICEF (BARBIERI; GIMENES, 2013), trazem os efeitos positivos do saneamento básico:

Assim, percebe-se que o saneamento não traz somente efeitos positivos sociais, mas também nos aspectos ambientais e econômicos.

No Brasil, foram criados o Plano Nacional de Saneamento (PLANASA) e as companhias estaduais de saneamento, na década de 1970.

De acordo com o Censo de 1970, apenas 50,4% da população urbana era abastecida com água potável. Em 1985, esse número aumenta, passando a 87% da população. Esse avanço resultou no aumento da expectativa de vida média do brasileiro em 7 anos (ROCHA, 2018).

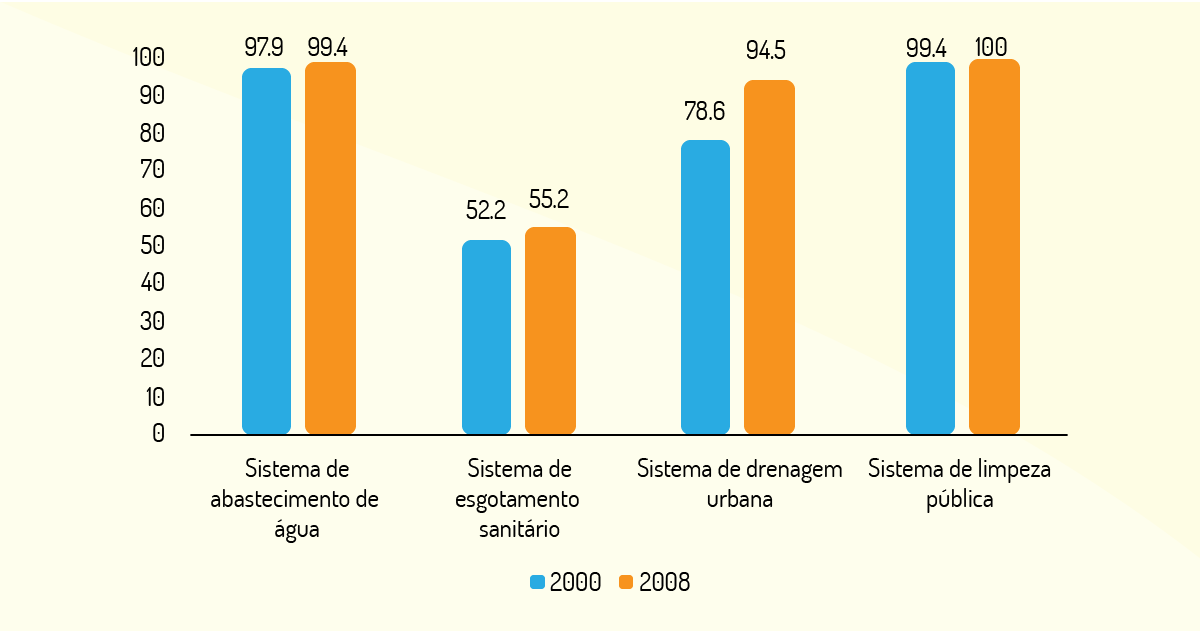

Até o presente momento, foram feitas duas PNSBs (Pesquisa Nacional de Saneamento Básico), nos anos de 2000 e 2008, cujos resultados encontram-se agregados na Figura 1.1.

De acordo com a PNSB de 2000, 97,9% dos municípios brasileiros dispunham de serviço de abastecimento de água, e 52,2% dispunham de algum tipo de serviço de esgotamento sanitário (IBGE, 2000). Já na última PNSB, de 2008, nota-se a melhoria do saneamento básico, passando para 99,4% municípios brasileiros com sistema de abastecimento de água e 55,2% municípios com sistema de esgotamento sanitário.

O cenário de saneamento básico nas cidades brasileiras é disponibilizado pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), contemplando base de dados sobre serviços de água, esgotos e manejo dos resíduos sólidos.

Acesse o link e fique por dentro: <http://www.snis.gov.br/>. Acesso em: 01 maio 2019.

Com relação ao manejo dos resíduos sólidos, em 2008, ele passou a existir na totalidade dos municípios brasileiros, frente aos 99,4% de 2000. Por fim, quanto aos serviços de manejo de águas pluviais, no ano de 2000, existiam, em 78,6%, e chegaram a 94,5%, no ano de 2008.

Assista ao vídeo do ano de 2018, que retrata a gestão dos sistemas de saneamento básico brasileiros, por meio do link: youtube.com

O saneamento é entendido como o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de:

higiene dos locais de trabalho e de lazer, escolas e hospitais, controle da poluição do solo, do ar e da água, poluição sonora e visual, abastecimento de água e esgotamento sanitário.

O saneamento é entendido como o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de: abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas

higiene e saneamento dos alimentos; controle de artrópodes e de roedores, drenagem e manejo das águas pluviais urbanas e esgotamento sanitário.

O saneamento é entendido como o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de: abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas.

abastecimento de água potável, drenagem e manejo dos efluentes líquidos, esgotamento sanitário e higiene dos locais de trabalho e de lazer, escolas e hospitais.

O saneamento é entendido como o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de: abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas.

abastecimento de água potável, drenagem e manejo dos efluentes líquidos, esgotamento sanitário e limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.

O saneamento é entendido como o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de: abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas.

abastecimento de água potável, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo das águas pluviais urbanas e esgotamento sanitário

O saneamento é entendido como o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de: abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença ou enfermidade. Por sua vez, a saúde pública é definida como:

[...] a ciência e a arte de prevenir a doença, prolongar a vida e promover a saúde e a eficiência física e mental, através de esforços organizados da comunidade para o saneamento do meio e controle de doenças infectocontagiosas, promover a educação do indivíduo em princípios de higiene pessoal, a organização de serviços médicos e de enfermagem para o diagnóstico precoce e tratamento preventivo das doenças, assim como o desenvolvimento da maquinaria social de modo a assegurar, a cada indivíduo da comunidade um padrão de vida adequado à manutenção da saúde (WHISLOW, 1920 apud BRASIL, 2015, p. 17).

Nesse sentido, pode-se dizer que a saúde pública como ciência se tornou realidade a partir da necessidade de melhorar o ambiente físico, a fim de conter as epidemias.

No Brasil, a Lei nº 8.080 (BRASIL, 1990), que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, traz como obrigação do Sistema Único de Saúde (SUS) promover, proteger e recuperar a saúde, englobando a promoção de ações de saneamento básico e de vigilância sanitária. Além disso, a referida lei traz, como fatores determinantes e condicionantes da noção de saúde, a alimentação, o trabalho, a renda, a moradia, o transporte, a educação, o saneamento básico, o meio ambiente, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais.

Logo, percebemos a importância do saneamento básico para a melhoria das condições da saúde da população humana. Segundo dados da Unicef (2009) e da OMS, pelo menos 1,5 milhões de crianças com até 5 anos de idade morrem por ano devido à ingestão de água com qualidade insatisfatória e à ausência de saneamento nos países em desenvolvimento. E, entre as doenças ocasionadas devido à falta de saneamento, as mais comuns são leptospirose, giardíase, amebíase, diarreias infecciosas, hepatite A, esquistossomose, ascaridíase, cólera e febre tifoide.

Os investimentos em saneamento promovem melhoria da qualidade de vida, aumentando a expectativa de vida e reduzindo os gastos com internações e medicamentos. “De acordo com dados do DataSUS, coletados pelo Governo Brasileiro, em 2009, foram notificadas 462.367 internações por infecções gastrointestinais em todo o país, com 2.101 mortes. Se toda a população tivesse acesso ao saneamento, o número de óbitos poderia ser reduzido para 724, o que indica redução de 65% na mortalidade. Desse total, aproximadamente 206 mil casos foram classificados como diarreia e gastroenterite de origem infecciosa presumível, 10 mil como amebíase, shigelose ou cólera e 246 mil como outras doenças infecciosas intestinais” (CALIJURI; CUNHA, 2013, p. 99).

O Quadro 1.1 traz as doenças, relacionadas com o abastecimento de água, classificadas de acordo com o mecanismo de transmissão (transmissão hídrica, transmissão relacionada com a higiene, transmissão baseada na água e transmissão por um inseto vetor).

Quadro 1.1 – Doenças relacionadas com o abastecimento de água

Fonte: Brasil (2015, p. 69).

Já o Quadro 1.2 traz as doenças relacionadas por contaminação de fezes e medidas de prevenção que devem ser adotadas.

Quadro 1.2 – Doenças relacionadas à contaminação de fezes e medidas de prevenção

Fonte: Brasil (2015, p. 176-177).

Nota-se, por meio dos Quadros 1.1 e 1.2, que existem várias doenças associadas às águas contaminadas, assim como aquelas relacionadas com a ausência de coleta e tratamento dos esgotos domésticos. Dada a importância dos sistemas de abastecimento de água e dos sistemas de esgotamento sanitário, eles serão tratados nas Unidades II e III deste material, respectivamente.

Ainda no contexto das doenças relacionadas à água, não podemos deixar de discutir sobre as causadas por substâncias inorgânicas e orgânicas. Metais (como chumbo, cádmio, mercúrio, níquel e arsênio), assim como corantes, hormônios e outros poluentes, quando presentes na água, em grandes concentrações, são capazes de causar danos à saúde humana, podendo provocar doenças agudas ou crônicas, diferentes tipos de câncer e até mesmo alterações hormonais.

Os indicadores de saúde são medidas que contêm importantes informações a respeito de determinados atributos e dimensões do estado de saúde, servindo para a vigilância das condições de saúde. No que diz respeito aos objetivos e metas dos indicadores da saúde do Ministério da Saúde e Determinantes Sociais dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), tem-se os seguintes (Secretaria de Vigilância em Saúde, online):

Objetivo 01: acabar com a pobreza em todas as suas formas e em todos os lugares;

Objetivo 02: fome zero e agricultura sustentável;

Objetivo 03: saúde e bem-estar:

Objetivo 05: igualdade de gênero;

Objetivo 06: água potável e saneamento:

Objetivo 11: cidades e comunidades sustentáveis;

Objetivo 16: paz, justiça e instituições eficazes.

Por sua vez, o PLANSAB (BRASIL, 2014) apresentou metas de curto, médio e longo prazo (respectivamente, para os anos de 2018, 2023 e 2033), a partir da evolução histórica e da situação atual dos indicadores. Nesse processo, foram selecionados 23 indicadores:

Estudamos que as doenças de veiculação hídrica, sob a ótica do mecanismo de transmissão, são agrupadas em categorias. Assinale a alternativa que contenha todas essas categorias.

Transmissão hídrica, transmissão relacionada com higiene, transmissão baseada na água e transmissão por um inseto vetor.

Há quatro categorias de mecanismos de transmissão de doenças de veiculação hídrica: transmissão hídrica, transmissão relacionada com higiene, transmissão baseada na água e transmissão por um inseto vetor

Transmissão por ciclo de vida do microrganismo e transmissão relacionada com higiene pessoal.

Há quatro categorias de mecanismos de transmissão de doenças de veiculação hídrica: transmissão hídrica, transmissão relacionada com higiene, transmissão baseada na água e transmissão por um inseto vetor.

Transmissão hídrica, transmissão por tipo de tratamento de doença e transmissão baseada na água.

Há quatro categorias de mecanismos de transmissão de doenças de veiculação hídrica: transmissão hídrica, transmissão relacionada com higiene, transmissão baseada na água e transmissão por um inseto vetor.

Transmissão por um inseto vetor e transmissão baseada na água.

Há quatro categorias de mecanismos de transmissão de doenças de veiculação hídrica: transmissão hídrica, transmissão relacionada com higiene, transmissão baseada na água e transmissão por um inseto vetor.

Transmissão por contato com pessoa contaminada e transmissão por ingestão de água contaminada.

Há quatro categorias de mecanismos de transmissão de doenças de veiculação hídrica: transmissão hídrica, transmissão relacionada com higiene, transmissão baseada na água e transmissão por um inseto vetor.

A água é utilizada por nós, seres humanos, para os mais diversos fins: abastecimento humano, abastecimento industrial, irrigação, dessedentação animal, aquicultura, geração de energia elétrica, preservação da flora e da fauna, recreação e lazer, harmonia paisagística, navegação e diluição de despejos. Entre os citados, o abastecimento humano é considerado o uso mais nobre e prioritário.

Esses usos podem ser classificados em consuntivos e não consuntivos, de modo que os usos consuntivos são aqueles que retiram a água do manancial, enquanto os usos não consuntivos são aqueles que não envolvem o consumo direto da água.

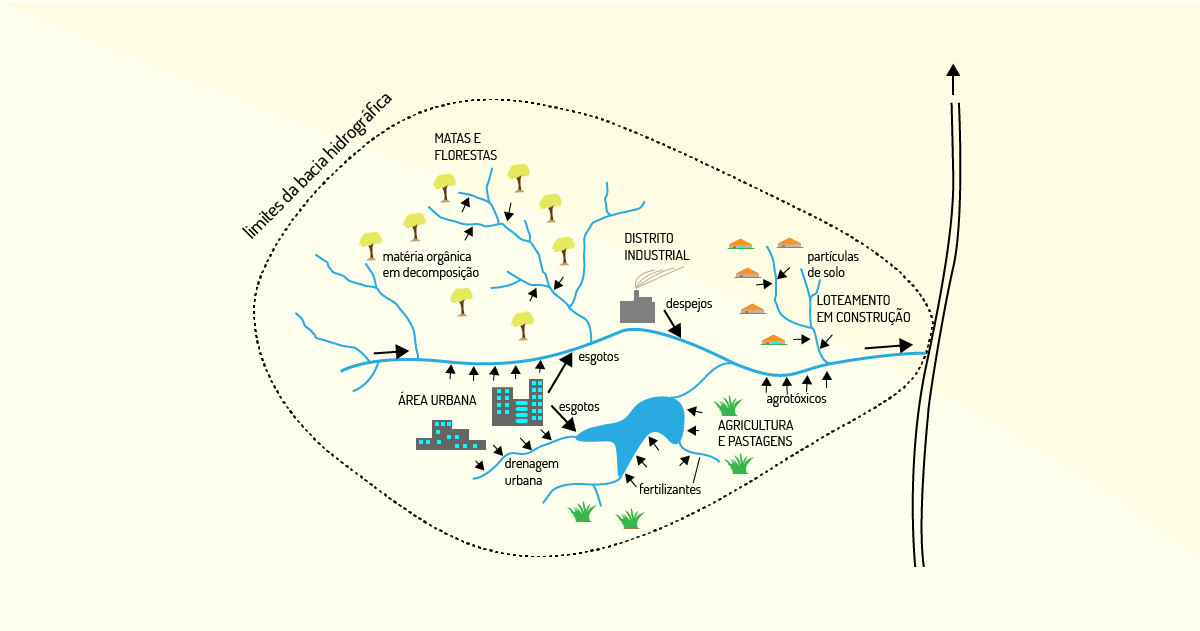

Os diversos usos da água pelo ser humano podem alterar a qualidade do recurso, seja pela exploração agrícola na bacia de contribuição do manancial de captação ou pelo despejo de efluentes líquidos industriais e de esgotos domésticos sem tratamento ou com tratamentos ineficazes. Conforme observamos na Figura 1.2, a qualidade da água é função do seu uso previsto.

Os impactos resultantes da degradação da qualidade da água podem ser sociais, ambientais e econômicos. Entre eles, cita-se: prejuízos sociais relacionados à inadequação das áreas de lazer, degradação do ecossistema e do habitat, custos financeiros relacionados à remoção dos poluentes, a fim de tornar a água apropriada para consumo, problemas relacionados à proliferação de doenças de veiculação hídrica e mortandade de peixes e da vida aquática (RIGHETTO, 2009).

Sabe-se que a qualidade de vida dos seres humanos está diretamente ligada à qualidade da água, uma vez que o homem a utiliza para o correto funcionamento de seu organismo, para o preparo de alimentos, higiene pessoal e de utensílios (BRAGA et al., 2005). Nesse sentido, deve apresentar condições físicas e químicas adequadas, contendo substâncias essenciais à vida e estando isenta de substâncias que possam causar efeitos deletérios.

Até meados do século XX, a qualidade da água era avaliada por meio de suas características organolépticas, e não havia reclamações se ela estivesse límpida, agradável ao paladar e sem odor. E, ainda, sempre foi dada uma maior atenção aos padrões microbiológicos da água, devido à grande incidência de doenças infecciosas de veiculação hídrica no mundo (VIEIRA, 2004), tais como disenteria bacilar e amebiana, febre tifoide, cólera, hepatite, giardíase e criptosporidiose.

No entanto, segundo Alvarenga (2010), a vital dependência do ser humano com relação à água pressupõe que ela, além das características biológicas, deve apresentar características físicas, químicas e radioativas que não causem efeitos adversos à saúde. Nesse sentido, diz-se que a água pode fornecer quatro diferentes tipos de riscos, quando do consumo humano: biológico, físico, químico e radioativo.

Segundo Di Bernardo e Paz (2008), as características mínimas da água de consumo para os diferentes riscos e suas consequências para a saúde humana são:

Dados os riscos que a água pode fornecer à saúde humana, a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda uma metodologia de avaliação e de gestão dos riscos associados à qualidade da água de abastecimento, envolvendo todo o sistema de tratamento de água, desde a captação até a torneira do consumidor (WHO, 2008).

No Brasil, a Portaria MS nº 2914/2011 é a legislação vigente que dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da água para consumo humano, proveniente de sistema e solução alternativa de abastecimento de água, e seu padrão de potabilidade. Ainda de acordo com a referida Portaria, a água para consumo humano é definida como água potável (água que atenda ao padrão de potabilidade estabelecido pela Portaria e que não ofereça riscos à saúde) destinada à ingestão, preparação e produção de alimentos e à higiene pessoal (BRASIL, 2011).

Estudamos que os usos dos recursos hídricos podem ser classificados em consuntivos e não consuntivos, de modo que os usos consuntivos são aqueles que retiram água do manancial para sua destinação. Sabendo disso, assinale a alternativa que contenha um tipo de uso consuntivo.

Navegação.

A navegação é um tipo de uso não consuntivo da água.

Lazer.

O lazer é um tipo de uso não consuntivo da água.

Geração de energia hidrelétrica.

A geração de energia hidrelétrica é um tipo de uso não consuntivo da água.

Irrigação.

A irrigação é um tipo de uso consuntivo da água, assim como a utilização na indústria e no abastecimento humano.

Pesca.

A pesca é um tipo de uso não consuntivo da água.

Neste tópico, abordaremos a qualidade da água no que tange aos seguintes aspectos: massa, concentração, fluxo e mistura, seus índices de qualidade e planejamento e coleta de amostras de água para análise.

Vimos, anteriormente, que o ser humano utiliza a água para diversos fins e que, para eles, o recurso deve possuir certas características qualitativas. Segundo Collischonn e Tassi (2008), os aspectos fundamentais da qualidade da água são normalmente apresentados em termos da concentração das substâncias presentes no meio.

Dessa forma, admitindo uma mistura rápida e completa das águas, se um rio com vazão QR e concentração CR recebe a entrada de um afluente com vazão QA e com concentração CA, temos que a concentração final será dada por:

\[{{C}_{F}}=\frac{{{Q}_{R}}\cdot {{C}_{R}}+{{Q}_{A}}\cdot {{C}_{A}}}{{{Q}_{R}}+{{Q}_{A}}}~~~~~~~~(1.1)\]

Exemplo 1.1: Uma cidade de 200 mil habitantes lança seu esgoto in natura em um rio, na vazão de 0,5 m3/s e concentração de 5 mg/L de DBO. Determine a concentração final no rio à jusante da entrada de esgoto, considerando mistura completa, sabendo que a vazão do rio é de 18 m3/s, com concentração de 0,1 mg/L de DBO.

Solução: para determinar a concentração final no rio, vamos utilizar a equação 1.1, logo:

\[{{C}_{F}}=\frac{18\cdot 0,1+0,5\cdot 5}{18+0,5}=\frac{1,8+2,5}{18,5}=0,23mg/L\]

Assim, a concentração final no rio será de 0,23 mg/L de DBO.

Por definição, temos que a mistura de um poluente em um rio não é imediata. De modo que a rapidez com que o poluente se mistura com a água do rio depende da turbulência, e a turbulência depende da velocidade e da quantidade de obstáculos e curvas. Assim, uma estimativa para o lançamento lateral em um rio pode ser obtida pela equação 1.2:

\[{{L}_{m}}=8,52\cdot U\cdot \left( \frac{{{B}^{2}}}{H} \right)~~~~~~(1.2)\]

Em que:

\({{L}_{m}}\)= distância a partir do ponto de lançamento para a qual se pode considerar que a mistura é completa (m);

B = largura média do rio (m);

H = profundidade média do rio (m);

U = velocidade da água (m/s).

Exemplo 1.2: Um esgoto é lançado diretamente em um rio com vazão de 1,8 m3/s e largura média de 15 m, cuja velocidade da água é de 0,3 m/s e a profundidade média é de 0,4 m. Sabendo disso, determine a distância percorrida até que possa se considerar que o esgoto lançado estará completamente misturado à água do rio.

Solução: para calcular a distância à jusante do lançamento onde a mistura pode ser considerada completa, vamos utilizar a equação 1.2, assim:

\[{{L}_{m}}=8,52\cdot 0,3\cdot \left( \frac{{{15}^{2}}^{{}}}{0,4} \right)=1438m\]

Portanto, a distância é de 1438 metros.

Segundo Freire e Omena (2009), os Índices da Qualidade da Água (IQA) são indicadores de impurezas que nos auxiliam a verificar quando ela se encontra com valor acima do adequado para uma determinada utilização. São nove os parâmetros representativos que devem ser avaliados: oxigênio dissolvido, coliformes termotolerantes, pH, demanda bioquímica de oxigênio, nitrogênio total, fósforo total, temperatura, turbidez e resíduo total; de modo que é associado um peso a cada um desses parâmetros, em função da sua importância, conforme Tabela 1.1:

Tabela 1.1 – Parâmetros de qualidade da água e respectivos pesos

Fonte: ANA (on-line).

O cálculo do IQA é feito por meio do produtório ponderado dos nove parâmetros, conforme Equação 1.2:

\[IQA=\underset{i=1}{\overset{n}{\mathop \prod }}\,q_{i}^{{{w}_{i}}}~~~~~~(1.2)\]

Em que:

\({{q}_{i}}\)= qualidade do i-ésimo parâmetro;

\({{w}_{i}}\)= peso correspondente ao i-ésimo, parâmetro fixado em função da sua importância para a conformação global da qualidade.

Os valores do IQA são classificados em faixas, que variam entre os estados brasileiros, conforme Quadro 1.1:

Tabela 1.2 - Classificação do IQA

Fonte: ANA (on-line).

Atente-se para o fato de que, apesar do IQA ser um ótimo instrumento para se avaliar a qualidade da água, ele apresenta certas limitações, uma vez que não analisa outros parâmetros de igual importância, no que diz respeito ao abastecimento público, a exemplo dos metais pesados, compostos orgânicos, pesticidas e protozoários patogênicos.

O conhecimento sobre a qualidade da água é muito importante, uma vez que possibilita inferir sobre as condições da bacia hidrográfica como um todo. Assim, no que diz respeito à coleta de amostras de água, ela deve ser conduzida seguindo um planejamento que possibilite uma amostra representativa do objeto de estudo.

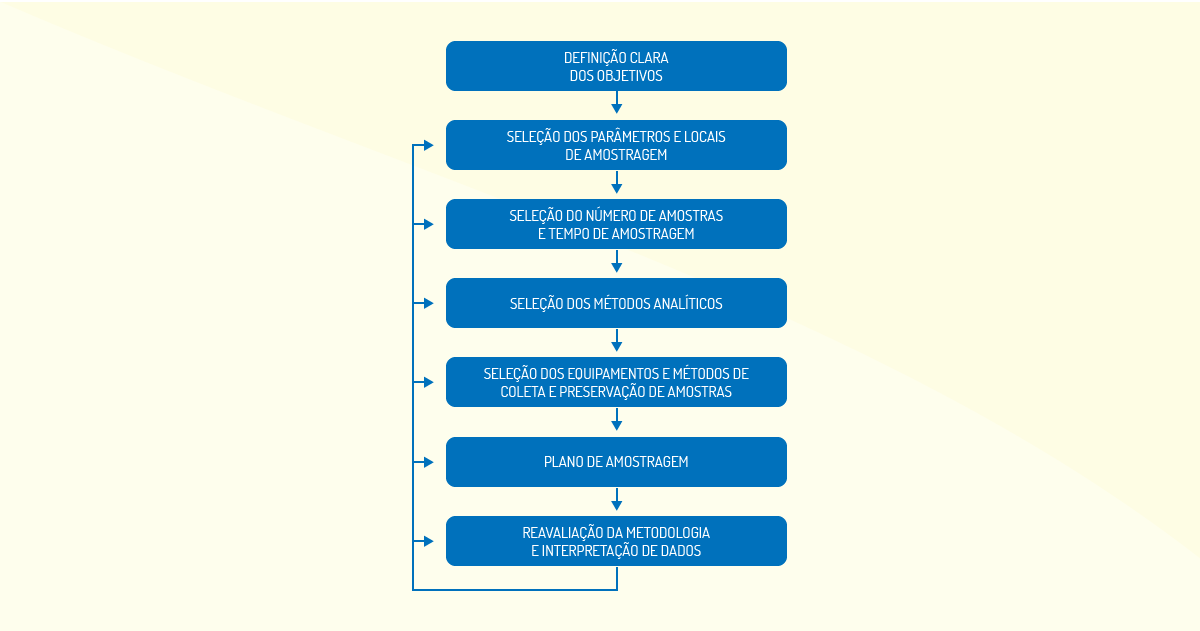

O Guia Nacional de Coleta e Preservação de Amostras (CETESB; ANA, 2011) traz o seguinte fluxograma para as etapas do programa de amostragem:

Nesse sentido, para a definição do programa de coleta de amostras, é necessário considerar algumas variáveis, como os usos da água (consumo humano, preservação da vida aquática, irrigação e dessedentação de animais, abastecimento industrial, recreação, entre outros), a natureza da amostra (água bruta, tratada ou residuária; água superficial ou subterrânea; água doce, salobra ou salina; água interior ou costeira), assim como a área de influência e características da área de estudo.

No planejamento, ainda serão definidos os pontos de amostragem, será verificada a disponibilidade de veículos, equipamentos, frascaria, material de preservação e acondicionamento de amostras, e também a capacidade analítica do laboratório, quando à quantidade de amostras que serão processadas e aos tipos de parâmetros que serão investigados.

Após o planejamento das atividades, a próxima etapa é a de coleta e preservação de amostras. A amostragem deve ser conduzida com preocupação e técnica, de modo a evitar possíveis contaminações e perdas.

A técnica a ser adotada para a coleta de amostras depende da matriz a ser amostrada, do tipo de amostragem e também dos ensaios a serem solicitados. Mas, de modo geral, os seguintes cuidados devem ser tomados: utilizar frascos limpos, utilizar somente frascos e preservações recomendadas para cada tipo de determinação, não tocar com a mão na parte interna do frasco, garantir que as amostras líquidas coletadas não contenham partículas sólidas grandes, coletar volume suficiente para a análise, colocar as amostras ao abrigo da luz, adicionar em caixas térmicas com gelo as amostras que exigem refrigeração, manter registro de todas as informações de campo por meio de uma ficha de coleta, entre outros.

A etapa de preservação também é muito importante e tem por objetivo retardar a ação biológica e a alteração dos compostos químicos, reduzir a volatilidade ou precipitação dos constituintes e preservar organismos. A preservação, dependendo da análise a ser feita, pode se dar por meio de adição química, congelamento ou refrigeração.

Após as etapas de coleta e preservação, tem-se o acondicionamento. Segundo CETESB e ANA (2011), os recipientes utilizados são de plástico autoclavável de alta densidade e de vidro, com boca larga, para facilitar a coleta e a limpeza. De modo que a capacidade dos recipientes varia em função do volume de amostra necessário para a análise.

Você pode assistir ao vídeo que demonstra todos os procedimentos para a coleta de amostras, baseado em metodologias padronizadas e de referência nacional e internacional, por meio do link: youtube.com.

Por fim, o transporte das amostras coletadas deve se dar sob refrigeração, assim como a etapa de armazenamento até o momento da análise.

Com a grande disponibilidade de nutrientes no corpo hídrico, há um aumento da produtividade biológica, acarretando a proliferação excessiva da população de bactérias e microalgas fotossintetizantes. Esse fenômeno é denominado eutrofização e é causado pela disponibilidade de nutrientes, tais como:

fósforo e nitrogênio.

A grande disponibilidade de nutrientes, como fósforo e nitrogênio, pode causar o fenômeno eutrofização.

coliformes termotolerantes.

A grande disponibilidade de nutrientes na água é decorrente do fósforo e do nitrogênio.

oxigênio dissolvido.

A grande disponibilidade de nutrientes na água é decorrente do fósforo e do nitrogênio.

demanda química de oxigênio.

A grande disponibilidade de nutrientes na água é decorrente do fósforo e do nitrogênio.

resíduo total.

A grande disponibilidade de nutrientes na água é decorrente do fósforo e do nitrogênio.

Nome do livro: Saneamento, saúde e ambiente: fundamentos para um desenvolvimento sustentável

Editora: Manole

Autor: Arlindo Philippi Jr.

ISBN: 9788520421888

No livro, há o enfoque de temas que abordam a modificação ambiental produzida pelos modelos de desenvolvimento da sociedade humana, ao longo de sua história, e os impactos na saúde pública e nos ecossistemas naturais.

Nome do livro: Histórias do saneamento

Editora: Blucher

Autor: Aristides Almeida Rocha

ISBN: 9788521210139

Comentário: No livro, há o histórico do saneamento no mundo e no Brasil, o advento do Plano Nacional de Saneamento (PLANASA), no Brasil, a evolução dos planos de tratamento dos esgotos sanitários, em São Paulo, o histórico da disposição de lixo, entre outros assuntos pertinentes ao saneamento.

Nome do filme: Saneamento básico: o filme

Gênero: Comédia

Ano: 2007

Elenco principal: Fernanda Torres, Wagner Moura, Camila Pitanga, Tonico Pereira, Lázaro Ramos, Paulo José, Bruno Garcia e Janaína Kremer.

Os moradores de Linha Cristal, uma pequena vila de descendentes de colonos italianos, localizada na serra gaúcha, reúnem-se para tomar providências a respeito da construção de uma fossa para o tratamento do esgoto. Eles elegem uma comissão, que é responsável por fazer o pedido junto à subprefeitura. A secretária da prefeitura reconhece a necessidade da obra, mas informa que não terá verba para realizá-la até o final do ano. Entretanto, a prefeitura dispõe de quase R$ 10 mil para a produção de um vídeo. Esse dinheiro foi dado pelo Governo Federal e, se não for usado, será devolvido em breve. Surge, então, a ideia de usar a quantia para realizar a obra e rodar um vídeo sobre a própria obra, que teria o apoio da prefeitura. Porém, a retirada da quantia depende da apresentação de um roteiro e de um projeto do vídeo, além de haver a exigência que ele seja de ficção. Dessa forma, os moradores se reúnem para elaborar um filme, que seria estrelado por um monstro que vive nas obras da construção de uma fossa.