A sociedade contemporânea é marcada por profundas transformações, em todas as suas dimensões, desde as inovações inseridas no processo produtivo, passando pelas mudanças nos valores culturais, nas modificações das configurações sociais, familiares e religiosas, nas contínuas rupturas tecnológicas das comunicações e da informática, às novas exigências e anseios na política e na organização social. Todas essas transformações têm colocado como exigência primeira a todos os indivíduos a apropriação, o domínio e a capacidade de produção do conhecimento científico.

A centralidade do conhecimento científico na sociedade atual exige, por isso, a construção de um processo formativo consistente. A formação superior em nível de pós-graduação potencializa o enriquecimento específico em cada área de atuação, tornando o profissional atualizado, contemporâneo e atento às inovações.

Para apropriar-se dos conhecimentos existentes e produzir novas reflexões, torna-se imperativo a aprendizagem metodológica que possibilita dar esses passos na formação acadêmica e profissional.

Vamos estabelecer uma compreensão do significado do termo “metodologia”. Etimologicamente, metodologia origina-se de três termos: meta: ao largo de, em torno de; odos: caminho; logos: discurso, estudo. Em síntese, pode-se afirmar que metodologia é o estudo sobre o caminho, as formas, as maneiras, os procedimentos, as ferramentas utilizadas para se atingir a finalidade da pesquisa, ou seja, a produção do conhecimento científico. É o conjunto de procedimentos técnicos e metódicos das ciências (MINAYO, 2013).

Trata-se de uma dimensão instrumental para a realização da pesquisa, objetivando a construção de determinadas verdades, determinadas interpretações, por meio de conceitos e teorias. Todas as ciências vinculam-se a determinadas metodologias para a averiguação ou verificação de seus conhecimentos.

A disciplina de Metodologia da Pesquisa carrega duas dimensões distintas, mas profunda e mutuamente interligadas e interdependentes: a dimensão formal e a dimensão criativa. A compreensão destas duas dimensões possibilitará ao pesquisador iniciante a aproximação e a aprendizagem adequada de todos os conteúdos exigidos pela disciplina. Para o bom êxito da pesquisa, é necessário o domínio destas duas dimensões da disciplina de metodologia científica.

O que significa a dimensão formal e quais os seus conteúdos? O conceito de metodologia carrega consigo a compreensão de caminhos, formas, maneiras e procedimentos. A dimensão formal da disciplina de metodologia é constituída por todas as regras, as normas, as diretrizes que devem ser seguidas rigorosamente em todas as etapas do processo de elaboração do conhecimento científico.

Como o próprio nome sugere, esta dimensão é uma atividade-meio e constitui a forma de apresentar, dispor e comunicar toda a pesquisa científica, desde a elaboração do projeto de pesquisa à redação final, seja em forma de artigo, monografia, dissertação ou tese.

Sobre a dimensão formal da disciplina de metodologia não há meio termo, ou meias palavras. Para elaborar um trabalho científico é necessário OBEDECER e CUMPRIR todas estas normas em sua integralidade, sem exceção. É importante destacar também que estas normas de metodologia servem e valem para todos.

Para dar conta desta dimensão da disciplina de metodologia científica, é exigida do estudante uma atitude de cuidado. Ou seja, ao realizar as tarefas de pesquisa é necessário fazer bem feito, com cuidado e dedicação, cumprindo as exigências desde as margens da folha do texto até as formas adequadas de todas as referências bibliográficas no final do artigo científico.

Outra dimensão constitutiva da disciplina de metodologia científica é a dimensão criativa e diz respeito à finalidade e à razão de ser fundante da disciplina. A disciplina de metodologia da pesquisa científica está a serviço da produção, inovação e criação do conhecimento científico. Ela pressupõe o domínio da dimensão formal, mas a disciplina de metodologia potencializa, acima de tudo, o exercício da criatividade, da reflexão, da criticidade, da autonomia e da iniciativa dialógica do estudante de pós-graduação.

De uma atitude receptiva, assimiladora e passiva das elaborações científicas existentes, o estudante lança-se ao desafio de interferir, posicionar-se, questionar-se, reinterpretando e ressignificando abordagens, conceitos e teorias. Enfim, torna-se produtor de novos conhecimentos.

De que forma? Pesquisando! Fazer pesquisa é a finalidade precípua da disciplina de Metodologia da Pesquisa Científica. Para isso, torna-se imprescindível aliar a criatividade ao domínio competente das regras exigidas à produção do conhecimento científico. É um novo caminho a ser trilhado.

Etimologicamente, metodologia origina-se de três termos: meta: ao largo de, em torno de; odos: caminho; logos: discurso, estudo. Em síntese, pode-se afirmar que metodologia é o estudo sobre o caminho, as formas, as maneiras, os procedimentos, as ferramentas utilizadas para se atingir a finalidade da pesquisa. Sendo assim, assinale a única alternativa INCORRETA:

A produção do conhecimento científico se dá por meio de conceitos e teorias.

Correta. A produção do conhecimento só existe se partir de conceitos e teorias.

A metodologia é um conjunto de procedimentos técnicos e metódicos das ciências.

Correta. Os procedimentos técnicos e que obedecem a uma sistematização metódica possibilitam a escolha de uma metodologia.

A metodologia é uma dimensão instrumental para a realização da pesquisa objetivando a construção de determinadas verdades e interpretações.

Correta. A realização da pesquisa precisa do auxílio de uma metodologia enquanto instrumento.

Nem todas as ciências vinculam-se a determinadas metodologias para a averiguação ou verificação de seus conhecimentos.

Incorreta. Todas as ciências estão relacionadas a alguma metodologia para verificação de seu conhecimento.

A Metodologia da Pesquisa carrega duas dimensões distintas, a dimensão formal e a dimensão criativa.

Correta. A metodologia possui duas dimensões – a formal e a criativa.

O conceito de metodologia carrega consigo a compreensão de caminhos, formas, maneiras e procedimentos. A dimensão formal da disciplina de metodologia é constituída por todas as normas que devem ser seguidas nas etapas do processo de elaboração do conhecimento científico.

Indique a assertiva correta.

A dimensão formal é uma atividade-fim e constitui a forma de apresentar toda a pesquisa científica.

Incorreta. Esta dimensão é uma atividade-meio e constitui a forma de apresentar, dispor e comunicar toda a pesquisa científica.

Para elaborar um trabalho científico é necessário avaliar as normas e cumprir o que julgar necessário.

Incorreta. Para elaborar um trabalho científico é necessário OBEDECER e CUMPRIR todas estas normas em sua integralidade, sem exceção.

As normas de metodologia valem para todos, exceto pesquisadores a nível de pós-doutorado.

Incorreta. Para elaborar um trabalho científico é necessário OBEDECER e CUMPRIR todas estas normas em sua integralidade, sem exceção. As normas valem para TODOS.

Poucas são as regras para apresentar o trabalho de pesquisa científica.

Incorreta. São centenas de regras e formas de apresentar o seu trabalho de pesquisa científica.

Ao realizar as tarefas de pesquisa é necessário fazer com cuidado e dedicação, cumprindo todas as exigências.

Correta. ao realizar as tarefas de pesquisa é necessário fazer bem feito, com cuidado e dedicação, cumprindo as exigências desde as margens da folha do texto até as formas adequadas de todas as referências bibliográficas no final do artigo científico.

O ser humano é um ser de necessidades. Historicamente, para suprir as necessidades físicas e biológicas necessitou buscar no seu intercâmbio com a natureza as condições e os insumos que garantissem a sua existência. Ao relacionar-se com a natureza construiu instrumentos de mediação capazes de possibilitar esse intercâmbio vital.

Em outras palavras, para sobreviver, o ser humano ao longo da História apropriou-se materialmente do mundo a sua volta e ao mesmo tempo transformou-o a sua imagem, adaptando-se e superando as condições naturais existentes. Além disso, organizou-se socialmente para produzir, distribuir e consumir os frutos de seu trabalho. Foi o alvorecer do mundo social e cultural do ser humano.

Ao situar-se um ser jogado no mundo, condenado a viver a sua existência e a sua liberdade, como afirmaram os existencialistas Heidegger e Sartre, tornou-se imperativo ao ser humano interpretar a si e ao mundo, atribuindo significações, criando intelectualmente representações da realidade. Além da apropriação material do mundo, nesse momento histórico, o ser humano apropriou-se intelectualmente da realidade objetiva e subjetiva. Nesse processo, originou-se o conhecimento humano.

O conhecimento são as criações intelectuais, as representações intelectuais significativas da realidade, resultantes da interação entre o sujeito cognoscente e o objeto cognoscível, utilizando-se de um determinado método. O conceito do conhecimento traz junto de si a ideia de luz, a luz da inteligência. Conhecer é elucidar a realidade, trazer à luz, iluminar com intensidade, tornando a realidade inteligível, compreensível, apropriada pela inteligência e pelo pensamento humano. Em outras palavras, conhecer é tornar a realidade transparente, clara e cristalina à consciência e à razão humana (KÖCHE, 2013).

O ser humano apropria-se intelectualmente da realidade por meio de sua capacidade (consciência/razão), intenção e desejo de interpelar o mundo, a fim de eliminar ou diminuir o seu estranhamento com o que está a sua volta. Ao conhecer, o ser humano imprime sentidos e significados ao real. Ao desvelar e elucidar o mundo, o sujeito do conhecimento traz ao domínio de sua consciência a exterioridade que até então lhe era estranha, desconhecida.

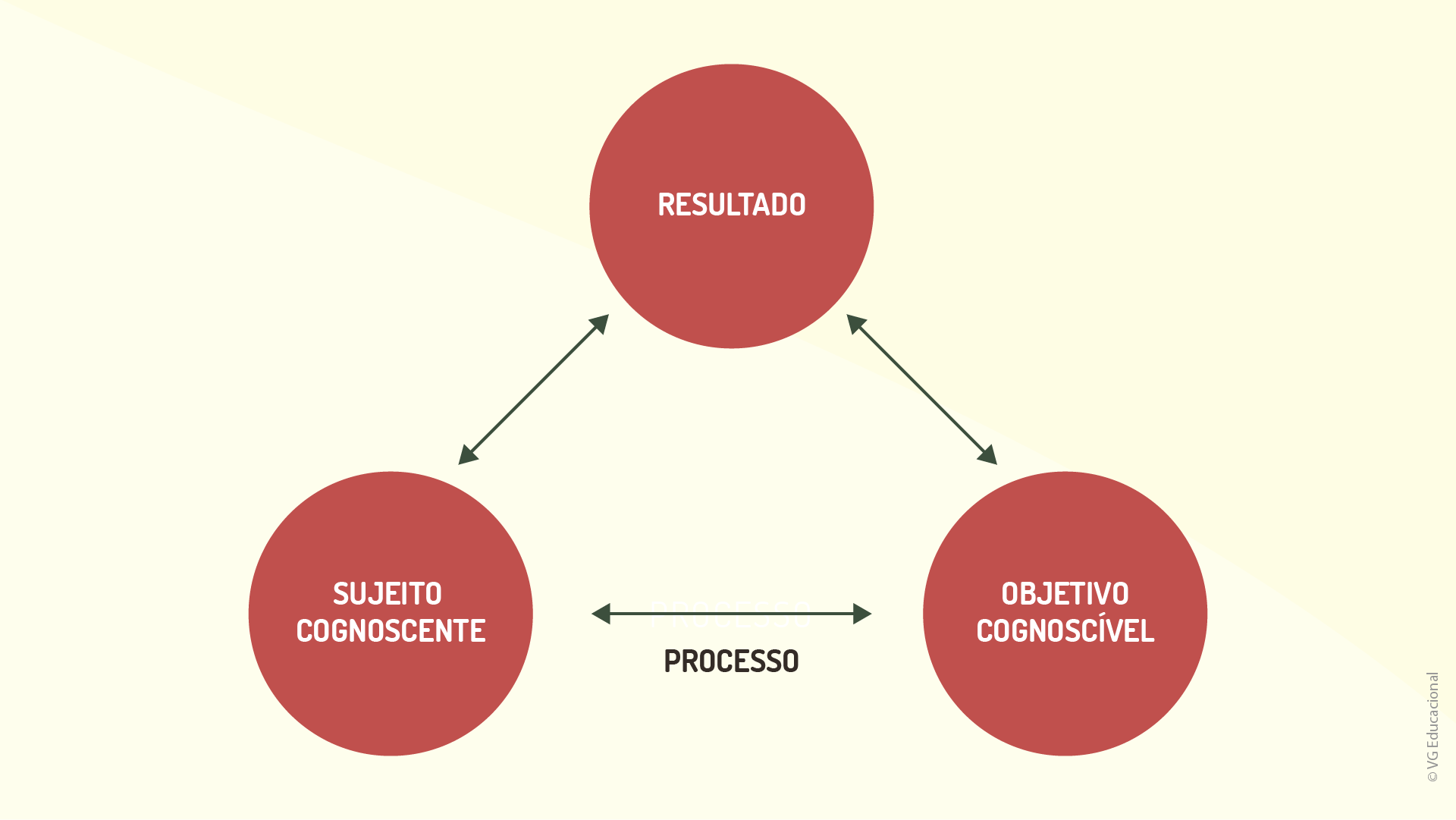

O conhecimento, ou a atividade do conhecer, de acordo com Luckesi e Passos (2012), é um processo que envolve simultaneamente quatro elementos constitutivos:

Cada elemento do processo do conhecimento tem suas características próprias, mas só é possível compreendê-los em um complexo processo de interação, intercâmbio e de mútua interferência.

O sujeito cognoscente pressupõe como característica fundante alguém que tenha a capacidade de conhecer, portador de consciência, de razão, de pensamento e de racionalidade. O sujeito cognoscente do processo do conhecimento é o ser humano. É o único ser dotado da capacidade de criação de representações significativas da realidade, tendo consciência disso. Ele sabe que sabe. Ao contrário de alguns animais adestrados que até podem “saber” certas coisas, mas não sabem que sabem, o ser humano é o único capaz de voltar-se sobre o seu próprio pensamento e ter a capacidade de identificar o conteúdo desse pensamento. Ele tem a consciência do seu pensar e do seu ser.

O objeto cognoscível, por sua vez, é o outro polo do processo do conhecimento. Por objeto cognoscível compreende-se todo objeto passível e possível de ser conhecido. Torna-se objeto do conhecimento tudo aquilo que é tomado por uma ação de um sujeito cognoscente, tendo como pré-condição a sua cognoscibilidade, ou possibilidade de ser conhecido.

Os objetos do conhecimento podem ser classificados em objetos naturais, culturais e ideais, conforme o ramo das ciências. Em geral, a ciência pode ser concebida como única. Entretanto, cada ciência, dependendo das características de seu objeto, desenvolve determinada metodologia para abordá-lo. Nesse sentido, as ciências podem ser classificadas em ciências naturais, cujos objetos são constituídos e regidos pelas leis da natureza; ciências sociais cujos objetos são construções humanas/culturais e as ciências ideais, cujos objetos existem apenas como construções ideais, como os objetos das ciências lógico-matemáticas.

O conhecimento não acontece apenas com a existência do sujeito cognoscente e do objeto cognoscível. É imprescindível que ocorra um processo de interação entre esses dois elementos, ou seja, é necessário um processo de busca do sujeito em relação ao objeto e ao mesmo tempo um processo que possibilite ao objeto mostrar-se ao sujeito. Esse processo de interação entre o sujeito e o objeto pode ser definido como método, ou, a forma de como se dá esta relação cognoscitiva. Se o conhecimento resulta de um processo de interação entre sujeito e objeto, há uma determinada forma de estabelecer e de realizar essa interação, isso é, um determinado método.

Por fim, em relação aos elementos constitutivos do processo do conhecimento, tem-se o resultado. O resultado do processo do conhecimento são as ideias, as representações, os conceitos, as teorias, as verdades construídas resultantes do processo de interação entre o sujeito cognoscente e o objeto cognoscível, utilizando-se de uma determinada forma ou método de realizar esse intercâmbio.

Esquematicamente, podemos ilustrar o processo do conhecimento da seguinte forma:

O conhecimento, ou a atividade do conhecer é um processo que envolve simultaneamente alguns elementos constitutivos. Dentre estes, estão:

Assinale a assertiva correta.

O sujeito cognoscente e o objeto cognoscível.

Incorreta. Pois falta o método e o resultado.

O método e o resultado.

Incorreta. Pois falta o sujeito cognoscente e o objeto cognoscível.

O sujeito cognoscível e o método responsivo.

Incorreta. O método responsivo não é aqui contemplado.

O sujeito cognoscente, o objeto cognoscível, o método e o resultado.

Correta. Pois estes quatro elementos simultaneamente tornam o processo do conhecimento possível.

Nenhuma das Alternativas.

Incorreta: O processo de conhecer envolve as dimensões: sujeito cognoscente, o objeto cognoscível, o método e o resultado, contemplado na alternativa “d”.

Conforme o ramo das ciências, os objetos do conhecimento podem ser classificados em:

Objetos naturais, culturais e ideais.

Correta. Os objetos do conhecimento podem ser classificados em objetos naturais, culturais e ideais, conforme o ramo das ciências.

Objetos sociais, cognoscíveis e culturais.

Incorreta. Pois não existem neste caso objetos sociais e cognoscíveis.

Objetos fundamentais, ideais e artificiais.

Incorreta. Pois não existem objetos fundamentais e artificiais no ramo das ciências.

Objetos centrais, gerais e ideais.

Incorreta. Pois não existem objetos centrais e gerais no ramo das ciências.

Nenhuma das Alternativas.

Incorreta. Pois a classificação correta para o ramo das ciências compõem-se de objetos naturais, culturais e ideais.

Em todas as situações, todos chegam ao mesmo conhecimento? Ou há diversos níveis de conhecimento? Em outras palavras, todas as pessoas conhecem da mesma forma, ou, dependendo do método ou da lente que cada um utiliza para abordar os objetos, todos chegam ao mesmo resultado?

Pela experiência cotidiana, pode-se chegar facilmente à conclusão de que não há um único ponto de chegada quando se trata do conhecimento humano. Em geral, os indivíduos se diferenciam em muitos aspectos, mas talvez as diferenças mais perceptíveis sejam as ideias, as percepções, as opiniões, os conceitos e as teorias com que explicam todas as coisas existentes ou imaginárias.

É significativo, por isso, que o(a) estudante de pós-graduação tenha presente os itens que compõe essa reflexão filosófica e, aos poucos, aumente o domínio teórico desses conteúdos que, de uma ou outra forma, se relacionam diretamente com o processo de produção do conhecimento por meio da pesquisa científica. Interessa-nos, prioritariamente, neste momento, as questões que envolvem os níveis do conhecimento: o senso comum, o científico, o filosófico e o conhecimento teológico (LUCKESI; PASSOS, 2012; KÖCHE, 2013).

O conhecimento do senso comum se dá pela familiaridade que o sujeito possui com o objeto. É uma representação da realidade constituída por um conjunto de opiniões, hábitos e formas de pensamento utilizadas diariamente pelos indivíduos como mecanismo de orientação de suas vidas. É uma informação de conteúdo advinda do “pequeno mundo em que se vive”. Esse conhecimento é resultado de suposições e de experiências pessoais. Portanto, é informação íntima, não sistematizada, que não foi suficientemente refletida para ser reduzida a uma formulação geral (KÖCHE, 2013).

É o entendimento que emana das experiências cotidianas das pessoas; por vezes válido, por vezes, sem qualquer fundamento ou justificação. O senso comum é o conhecimento acumulado pelas sociedades humanas sem um esforço de busca de coerência e organicidade das partes, por isso, manifesta-se como fragmentário.

Outra característica marcante do senso comum é que ele permanece em um estágio superficial da consciência, ou seja, carece de análise crítica e racional mais profunda. Trata-se de um viver sem conhecer e sem refletir na medida em que busca apenas soluções para seus problemas imediatos, abre mão das razões e dos fundamentos teóricos que justifiquem o seu uso.

Nas palavras de Köche (2013):

É um conhecimento que está subordinado a um envolvimento afetivo e emotivo do sujeito que o elabora, permanecendo preso às propriedades individuais de cada coisa ou fenômeno, quase não estabelecendo, em suas interpretações, relações significativas que possam existir entre eles (p.25).

Outra particularidade do senso comum é a utilização de termos, palavras e conceitos vagos, imprecisos no seu significado, não delimitando a extensão (o conjunto de coisas ou objetos designados pelo termo) tampouco a compreensão (o conjunto de propriedades ou qualidades do termo) dos termos. A linguagem é vaga e cada sujeito utiliza termos diferentes sem que haja uma definição objetiva que valha para todos, impossibilitando a demonstração e o debate crítico das condições desse pensar e expressar.

Ernest Nagel, em uma abordagem clássica, sintetiza algumas características do senso comum:

Imprecisão e também aproximação de coisas e processos que são essencialmente diferentes; Utilização arbitrária de crenças: havendo duas crenças incompatíveis para escolher, escolhe uma por preferência arbitrária; Fragmentariedade: a dificuldade do homem menos culto de atingir relações mais sutis faz com que as ligações que existem entre enunciados independentes sejam habitualmente ignorados; Certo grau de inconsciência do alcance e das consequências das aplicações daquilo que é o seu saber; Miopia utilitarista, que reduz seu campo de reflexão só aquilo que é presente, que exige apreensão imediata (NAGEL, 1985, p.16).

Por todas estas características, o nível de conhecimento do senso comum impede a objetividade e a delimitação da significação dos conceitos, gerando apreensões fragmentadas, superficiais e subjetivas da realidade. Essas características quando internalizadas pelo indivíduo, o tornam passivo e expectador dessa realidade. Nesse sentido, o senso comum necessita ser superado, sobretudo, pelo conhecimento científico e filosófico, potencializando, dessa forma, uma apreensão profunda e essencial dos fenômenos e, ao mesmo tempo, possibilitando a construção de um sujeito cognoscente capaz de conhecer e intervir no meio em que está situado.

Diversamente do conhecimento do senso comum, em que o sujeito assume uma posição puramente passiva, sem poder de atuação ou controle sobre os acontecimentos, o conhecimento científico caracteriza-se pela intervenção em relação ao objeto ou fenômeno.

No conhecimento científico, o sujeito assume uma posição ativa, passa a agir de forma racional e sistemática. Por meio dessas ações, desenvolve metodologias capazes de ordenar, classificar, compreender, explicar e dominar determinados fatos, fenômenos ou acontecimentos.

O caminho do ser humano ao encontro da ciência emergiu da necessidade de compreender as relações que permeiam os objetos, desvendar a obscuridade por detrás dos acontecimentos, fatos ou fenômenos antes analisados de forma pouco profunda e subjetiva, baseada apenas na percepção sensorial.

Portanto, a investigação científica começa no momento em que se descobre que os conhecimentos existentes - sejam esses oriundos do senso comum, das religiões ou da mitologia ou das teorias filosóficas ou científicas - não conseguem esclarecer as dúvidas existentes. A partir daí, inicia a investigação científica, desenhando um caminho em busca de um saber. Isso ocorre no instante em que fica explícita a ineficiência dos conhecimentos existentes, diante da incapacidade de responder de forma concreta as perguntas e as dúvidas surgidas por novas reflexões e problematizações.

A partir do reconhecimento e da constatação das limitações dos conhecimentos instituídos, inicia-se a investigação científica. Pelas mãos das ciências esses conhecimentos podem ser ampliados, modificados ou substituídos. Elaboram-se novas abordagens capazes de fornecer novas respostas às dúvidas e aos problemas constatados.

De acordo com Köche (2013), a investigação científica se inicia:

(a) com a identificação de uma dúvida, de uma pergunta que ainda não tem resposta;

(b) com o reconhecimento de que o conhecimento existente é insuficiente ou inadequado para esclarecer essa dúvida;

(c) que é necessário construir uma resposta para essa dúvida;

(d) que ela ofereça provas de segurança e de confiabilidade que justifiquem a crença de ser boa resposta.

De acordo com Reale (2002), há os princípios regionais ou plurivalentes, comuns apenas a um determinado grupo de ciência, por exemplo, o princípio da causalidade das ciências naturais e da finalidade das ciências sociais. Há, por fim, os princípios monovalentes, limitados a um único campo de enunciados, por exemplo, os princípios gerais do Direito (ninguém se escusa alegando ignorar a lei), ou da análise das fontes para a história ou da experimentação para a pesquisa clínica e tantos outros.

A ciência contemporaneamente organiza as diferentes teorias e busca unificá-las construindo relações entre um e outro dado, entre uma e outra lei, entre uma e outra área da ciência, de modo que se possa, por meio de uma visão global, compreender as possíveis contradições existentes, ajustá-las e/ou eliminá-las. A isenção de ambiguidade e contradição lógica estabelece, de acordo com Köche (2013), ao mesmo tempo, os critérios de verdade quanto à forma dos enunciados e serve para avaliar o acordo que existe entre as diferentes teorias utilizadas pela comunidade científica, permitindo seu diálogo intersubjetivo e possíveis consensos.

Outra característica do conhecimento científico refere-se à busca de objetividade e a necessidade/possibilidade de ser testado empiricamente.

Nas palavras de Köche (2013):

O ideal da objetividade pretende que as teorias científicas, como modelos teóricos representativos da realidade, sejam construções conceituais que representem com fidelidade o mundo real, que contenham imagens dessa realidade que sejam verdadeiras, evidentes, impessoais, passíveis de serem submetidas a testes experimentais e aceitas pela comunidade científica como provadas em realidade. Esse é o mecanismo utilizado para avaliar a verdade semântica (p.32).

Além disso, o autor afirma que a objetividade do conhecimento científico se fundamenta em dois fatores, interdependentes entre si: a possibilidade de um enunciado poder ser testado por meio de provas fatuais; e a possibilidade dessa testagem de seus resultados poderem passar pela avaliação crítica intersubjetiva feita pela comunidade científica.

Exemplos dessa prática científica são as defesas públicas de dissertações e teses em que as bancas avaliam, criticam, aprovam ou desaprovam os trabalhos acadêmicos. Igualmente ocorre esse processo na apresentação de artigos em encontros científicos em que os trabalhos são avaliados por um comitê científico antes de sua publicização. O trabalho de orientação exercido em relação aos pesquisadores iniciantes também manifesta essa preocupação. Agindo dessa forma, a ciência estabelece os critérios teóricos e metodológicos de sua generalidade e universalidade.

A linguagem do conhecimento científico é específica, na medida em que emprega enunciados e conceitos que possuem significados determinados. Segundo Köche (2013), ao contrário do senso comum em que as palavras são polissêmicas, carregando inúmeros significados, o sentido dos conceitos científicos é unívoco, com sentido consensual e universal. A definição dos conceitos, elaborada à luz das teorias, transforma-os em constructos, isto é, em conceitos que têm uma significação convencionalmente construída e, dessa forma, aceita pela comunidade científica.

Em síntese, o conhecimento científico constrói-se pela pesquisa científica e nesse sentido, há uma correspondência entre essas duas dimensões. Ou seja, só é possível fazer pesquisa científica, movendo-se pelas categorias teóricas do conhecimento científico. O domínio dessa relação intrínseca é fundamental para a concretização das atividades de pesquisa.

O conhecimento que se dá pela familiaridade que o sujeito possui com o objeto. É uma representação da realidade constituída por um conjunto de opiniões, hábitos e formas de pensamento utilizadas diariamente pelos indivíduos como mecanismo de orientação de suas vidas. É conhecido por:

Conhecimento fundamental.

Incorreta. Não há conceito para conhecimento fundamental abordado no livro.

Conhecimento de senso comum.

Correta. É o entendimento que emana das experiências cotidianas das pessoas; por vezes válido, por vezes, sem qualquer fundamento ou justificação. O senso comum é o conhecimento acumulado pelas sociedades humanas sem um esforço de busca de coerência e organicidade das partes, por isso, manifesta-se como fragmentário.

Conhecimento científico.

Incorreta. O conhecimento científico é fruto da investigação científica que almeja atingir um conhecimento seguro e racional.

Conhecimento religioso.

Incorreta. as narrativas religiosas baseiam-se em revelações divinas, textos sagrados, concebidos como verdades a partir de sua aceitação pela fé. Apesar de apresentarem argumentos indemonstráveis racional e empiricamente, são aceitos sem questionamentos.

Nenhuma das Alternativas.

Incorreta. pois é conhecido como conhecimento de senso comum ou aquele em que não há necessidade de se fazer esforço para buscar coerência entre suas partes.

Conhecimento também chamado de racional, pois é sistemático, validando e comprovando o que se deseja provar.

Popular.

Incorreta. É o entendimento que emana das experiências cotidianas das pessoas; por vezes válido, por vezes, sem qualquer fundamento ou justificação. O senso comum é o conhecimento acumulado pelas sociedades humanas sem um esforço de busca de coerência e organicidade das partes, por isso, manifesta-se como fragmentário.

Científico.

Correta. O conhecimento científico é fruto da investigação científica que almeja atingir um conhecimento seguro e racional.

Filosófico.

Incorreta. O conhecimento filosófico busca alcançar e estabelecer os pressupostos lógicos e válidos dos pensamentos, de ser capaz de formular questionamentos e problemáticas claras, de desenvolver raciocínios sistemáticos, de ser capaz de explorar diferentes configurações possíveis das ideias em contato com saberes ampliados e enriquecidos.

Religioso.

Incorreta. As narrativas religiosas baseiam-se em revelações divinas, textos sagrados, concebidos como verdades a partir de sua aceitação pela fé. Apesar de apresentarem argumentos indemonstráveis racional e empiricamente, são aceitos sem questionamentos.

Nenhuma das Alternativas.

O conhecimento também chamado de racional, sistemática e que valida o que se quer provar é o conhecimento Científico.

Sob o ponto de vista conceitual geral da Filosofia, desde sua origem etimológica, é compreendida como uma atitude de busca, de amor pela sabedoria, pela busca da verdade, de conhecer sempre com maior perfeição os pressupostos primeiros e últimos daquilo que se sabe e se quer saber. Nasce da tomada de consciência do ser humano de sua capacidade pensante, culminando em uma atitude crítica e reflexiva diante do real e da vida em sua significação histórico-social.

O conhecimento filosófico busca alcançar e estabelecer os pressupostos lógicos e válidos dos pensamentos, de ser capaz de formular questionamentos e problemáticas claras, de desenvolver raciocínios sistemáticos, de ser capaz de explorar diferentes configurações possíveis das ideias em contato com saberes ampliados e enriquecidos (SOARES, 2005; CHAUÍ, 2010).

Para alcançar esses propósitos, por meio da reflexão, o pensamento pode voltar-se para si mesmo e questionar-se: Por que eu penso aquilo que eu penso? Por que eu faço aquilo que eu faço? Por que eu falo aquilo que eu falo? Por que eu desejo aquilo que eu desejo? Ao buscar respostas a estes questionamentos, são desvendadas as causas e as razões do pensar, do agir, da linguagem e do querer humano.

Outro bloco de questões possibilita compreender o conteúdo ou o sentido do pensamento, da linguagem, das ações e do desejo humano: o que queremos pensar quando pensamos? O que queremos dizer quando falamos? O que queremos fazer quando agimos? O que desejamos quando desejamos?

Por fim, para compreendermos as finalidades e as intenções do agir, do pensar e da linguagem é necessário encontrar as respostas para as seguintes questões: Para que pensamos o que pensamos? Para que dizemos o que dizemos? Para que fazemos o que fazemos? Para que queremos o que queremos?

A compreensão da reflexão filosófica como método de apreensão essencial da realidade pressupõe, segundo Soares (2005), o entendimento de três características que lhe são muito próprias: a radicalidade, a criticidade e a totalidade.

Em relação à radicalidade é preciso partir do pressuposto que a realidade manifesta-se em duas dimensões: uma dimensão aparente, visível, superficial, fenomênica, facilmente percebida pelos sentidos e outra em uma dimensão essencial, profunda, imperceptível nas impressões primeiras.

A Criticidade, por sua vez, consiste em analisar minuciosamente um objeto, o que a qualifica como uma característica não só da reflexão filosófica, mas também como uma postura do filósofo. Ela também está relacionada aos termos crítica e critério e é válido dizer que criticar é ter o cuidado de estabelecer critérios, assim, ser crítico é reunir todas informações, analisá-las e refleti-las e, depois, levá-las em consideração.

Por fim, em relação à compreensão da reflexão filosófica enquanto totalidade, torna-se imperativo considerar, inicialmente, todos os fenômenos em sua singularidade, identidade própria, específicos e, como tais, inconfundíveis. Entretanto, para compreendê-los em profundidade não é possível concebê-los apenas nessa dimensão particular, isolados, desconexos entre si. Ao contrário, é necessário abordá-los em suas conexões, em suas relações, das mais simples às mais complexas e determinantes.

Pelas características analisadas em torno do conhecimento filosófico, pode-se afirmar que esse nível de conhecimento pode se constituir em um importante aliado à realização da pesquisa científica. Ao exigir demonstração lógica e racional de seus enunciados e de estabelecer os fundamentos e as finalidades para os fenômenos, inclusive para a própria ciência, o conhecimento filosófico contribui para a construção do conhecimento científico.

O conhecimento teológico, ou conhecimento religioso, constrói suas ideias, representações, compreensões e explicações sobre todas as coisas, sustentando a crença de que as suas verdades são infalíveis e indiscutíveis, por serem reveladas por um ser sobrenatural, transcendente, superior, perfeito, eterno e criador de tudo o que existe. É um conhecimento originário de um criador divino e cujas evidências não são verificadas, tampouco demonstradas racional e empiricamente, mas apenas reveladas por textos considerados sagrados (CHAUÍ, 2010).

Em síntese, as narrativas religiosas baseiam-se em revelações divinas, textos sagrados, concebidos como verdades a partir de sua aceitação pela fé. Apesar de apresentarem argumentos indemonstráveis racional e empiricamente, são aceitos sem questionamentos.

Torna-se necessário, nesses casos, atitude crítica do pesquisador em seus procedimentos teóricos e metodológicos para guiar-se pelas categorias do conhecimento científico, porque é esse o seu propósito nesse momento, abandonando qualquer interferência que invalide os seus resultados.

Abaixo, um quadro sintético das principais características dos níveis do conhecimento:

Quadro 1 - Principais características dos níveis do conhecimento

Fonte: Chauí (2010); Köche (2013)

Conhecimento que se baseia na fé. Tenta explicar medos que a ciência não consegue explicar.

Popular.

Incorreta. É o entendimento que emana das experiências cotidianas das pessoas; por vezes válido, por vezes, sem qualquer fundamento ou justificação. O senso comum é o conhecimento acumulado pelas sociedades humanas sem um esforço de busca de coerência e organicidade das partes, por isso, manifesta-se como fragmentário.

Científico.

Incorreta. o conhecimento científico é fruto da investigação científica que almeja atingir um conhecimento seguro e racional.

Filosófico.

Incorreta. o conhecimento filosófico busca alcançar e estabelecer os pressupostos lógicos e válidos dos pensamentos, de ser capaz de formular questionamentos e problemáticas claras, de desenvolver raciocínios sistemáticos, de ser capaz de explorar diferentes configurações possíveis das ideias em contato com saberes ampliados e enriquecidos.

Religioso.

Correta. As narrativas religiosas baseiam-se em revelações divinas, textos sagrados, concebidos como verdades a partir de sua aceitação pela fé. Apesar de apresentarem argumentos indemonstráveis racional e empiricamente, são aceitos sem questionamentos.

Nenhuma das Alternativas.

Incorreta. O conhecimento que se baseia na fé é o conhecimento religioso.

Conhecimento de senso comum e baseia-se em experiências vividas. É reconhecido desde o início da civilização.

Popular.

Correta. É o entendimento que emana das experiências cotidianas das pessoas; por vezes válido, por vezes, sem qualquer fundamento ou justificação. O senso comum é o conhecimento acumulado pelas sociedades humanas sem um esforço de busca de coerência e organicidade das partes, por isso, manifesta-se como fragmentário.

Científico.

Incorreta. O conhecimento científico é fruto da investigação científica que almeja atingir um conhecimento seguro e racional.

Filosófico.

Incorreta. O conhecimento filosófico busca alcançar e estabelecer os pressupostos lógicos e válidos dos pensamentos, de ser capaz de formular questionamentos e problemáticas claras, de desenvolver raciocínios sistemáticos, de ser capaz de explorar diferentes configurações possíveis das ideias em contato com saberes ampliados e enriquecidos.

Religioso.

Incorreta. As narrativas religiosas baseiam-se em revelações divinas, textos sagrados, concebidos como verdades a partir de sua aceitação pela fé. Apesar de apresentarem argumentos indemonstráveis racional e empiricamente, são aceitos sem questionamentos.

Nenhuma das Alternativas.

Incorreta. Outro nome para o conhecimento de senso comum é o conhecimento popular.

A pesquisa científica é um processo de construção do conhecimento que tem como meta principal gerar novos conhecimentos e/ou corroborar ou refutar algum conhecimento pré-existente. É a realização concreta de uma investigação planejada, desenvolvida e regida de acordo com as normas das metodologias consagradas pela ciência, como ensina Trujillo Ferrari (1974) em sua obra “Metodologia da ciência”.

A pesquisa, ao mesmo tempo, é um processo de aprendizagem, tanto do indivíduo que a realiza, quanto da sociedade na qual esta se desenvolve. Quem realiza a pesquisa pode, em um nível mais elementar, aprender as bases do método científico ou, em um nível mais avançado, aprender refinamentos técnicos de métodos já conhecidos. A sociedade e a comunidade beneficiam-se com a aplicação do novo conhecimento gerado nos indivíduos.

Marconi e Lakatos (2009) em “Fundamentos de metodologia científica” afirmam que a metodologia utilizada determina como se produz um novo conhecimento de forma confiável. A qualidade do conhecimento depende da forma de aquisição, de seu método utilizado. Para poder ser chamada de científica, a pesquisa deve obedecer aos rigores de confiabilidade, organização e sistematização que o método científico impõe.

O principal objetivo da pesquisa é a compreensão, apreensão e a explicação de uma dada realidade por meio de instrumentos racionais (sistemáticos e metódicos) que objetiva proporcionar respostas aos problemas que são propostos.

Sob o ponto de vista histórico, coube a Galileu Galilei (2004) estabelecer as bases da chamada revolução científica moderna no século 17, ao introduzir a matemática e a geometria como linguagens da ciência e o teste quantitativo e experimental das suposições teóricas como o mecanismo necessário para avaliar a veracidade das hipóteses e estipular a chamada verdade científica.

O método da observação, do levantamento de hipóteses, da experimentação e da generalização das ciências naturais, desde Galileu Galilei, Bacon, Newton e tantos outros, auferiu, historicamente, um grau de confiabilidade e objetividade extraordinário. Essa cientificidade alcançada fundamenta-se em dois fatores interdependentes entre si.

Por fim, o princípio e a afirmação que o correto conhecimento da natureza exige que se descubra sua regularidade matemática e seja expresso por leis necessárias e universais.

Por meio da observação metódica, o pesquisador pode encontrar as relações constantes em circunstâncias idênticas e determinar as leis que regem e explicam as relações causais entre os fenômenos e fatos observados, e predizer comportamentos ou fatos.

Ao mesmo tempo, não se pode perder de vista, o caráter extremamente contraditório resultante de determinada forma de utilização das descobertas científicas. As consequências destrutivas em relação à natureza e à sustentabilidade humana em todas as suas dimensões atormentam o século 21 e estão a exigir uma redefinição das finalidades e aplicações científicas, para que essa imensa potencialidade demonstrada ao longo dos séculos pela ciência se coloque a serviço da humanidade e não da destrutividade.

Título: Conceitos de Ciência e a Política Científica, Tecnológica e de Inovação

Editora: Rev. Sociologias

ISSN: 1517-4522

Autor: Lea Velho

Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-45222011000100006&lng=en&nrm=iso>.

Este artigo busca contribuir para o debate sobre a ocorrência de um processo de internacionalização da Política Científica, Tecnológica e de Inovação (PCTI), ou seja, um processo em que diferentes países adotam as mesmas visões de PCTI, os mesmos instrumentos e formas semelhantes de gestão da PCTI. O debate aponta que a difusão destas ideias ocorre através das relações internacionais em PCTI. O argumento central que se desenvolve aqui é que a evolução histórica da PCTI está fortemente correlacionada com a evolução do conceito dominante de ciência. Importante que você, enquanto pesquisador, saiba sobre os rumos que a ciência vem tomando.

Mario Sergio Cortella fala sobre conhecimento científico e conhecimento de senso comum de modo simples e objetivo com um exemplo real e bem interessante.

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=u7eVkTJC2ds>.

É um processo de construção do conhecimento que tem como meta principal gerar novos conhecimentos e/ou corroborar ou refutar algum conhecimento pré-existente. É a realização concreta de uma investigação planejada, desenvolvida e regida de acordo com as normas das metodologias consagradas pela ciência.

O parágrafo refere-se:

Ao conhecimento científico.

Incorreta. O conhecimento científico é fruto da investigação científica que almeja atingir um conhecimento seguro e racional.

Ao conhecimento adquirido.

Incorreta. O livro não aborda conhecimento adquirido.

A pesquisa científica.

Correta. A pesquisa científica é um processo de construção do conhecimento que tem como meta principal gerar novos conhecimentos e/ou corroborar ou refutar algum conhecimento pré-existente. É a realização concreta de uma investigação planejada, desenvolvida e regida de acordo com as normas das metodologias consagradas pela ciência.

A abordagem das metodologias.

Incorreta. Aqui estamos falando de construção de conhecimento e seus objetivos.

Nenhuma das Alternativas.

Incorreta. Pois a pesquisa científica tem por função corroborar ou refutar um conhecimento pré-existente.

Sob o ponto de vista histórico, a quem coube estabelecer as bases da chamada revolução científica moderna no século 17, ao introduzir a matemática e a geometria como linguagens da ciência e o teste quantitativo e experimental das suposições teóricas como o mecanismo necessário para avaliar a veracidade das hipóteses e estipular a chamada verdade científica.

Galileu Galilei.

Correta. Galileu Galilei estabeleceu as bases da chamada revolução científica.

Sócrates.

Incorreto. Sócrates não viveu nesta época.

Karl Popper.

Incorreto. Popper não viveu nesta época.

Francesco Pagano.

Incorreto. Pagano não viveu nesta época.

Ferdinand de Saussure.

Incorreto. Saussure não viveu nesta época.

O conhecimento popular, ao contrário do conhecimento científico, não é sistematizado, aprofundado, metodológico, resultando em um conhecimento também denominado vulgar. Não necessita de um parecer da ciência que busca comprovar o que foi dito, pois é informal, ou seja, aceita opiniões, preconceitos e é acrítico. Cite ao menos dois exemplos de conhecimento popular nos quais você acredita.

A resposta é pessoal, no entanto a pessoa pode acreditar que:

Cortar o cabelo na lua crescente o faz crescer, ou que abrir o forno quando o bolo está assando pode fazer com que o mesmo afunde.