O desenvolvimento econômico e a perda da qualidade ambiental

Caro(a) aluno(a), “cuidar da natureza é um assunto que diz respeito a todos nós, e o melhor caminho é fazer uso correto e equilibrado do patrimônio natural que possuímos e que está se perdendo pelo consumo excessivo de alguns e pelo desperdício de outros” (MACHADO, 2007, p.67). A poluição do meio ambiente tem ocorrido de diversas formas por meio das ações antrópicas. A humanidade retira seu alimento, remédios, produtos derivados de plantas e animais dos recursos naturais disponíveis para sua sobrevivência e crescimento econômico. Dessa forma, esta necessidade tornou a população em consumistas. O termo sociedade de consumo veio para tentar compreender as mudanças que vêm ocorrendo na sociedade e a importância que o consumo tem na formação de nossa identidade cultural e relações sociais, pois o estilo de consumo é espelho da nossa vida coletiva, e da aceitação ou distinção em um grupo. Um indivíduo só se torna igual aos outros no momento em que também é capaz de consumir algo em comum. Um exemplo disto é a popularização dos smartphones que viraram objeto de consumo fundamental de todas as classes sociais urbanas.

O consumismo emergiu no século XVIII na Europa Ocidental e se espalhou rapidamente pelo mundo, mas foi no início do século XXI que nossas experiências de consumo foram marcadas pela globalização, e o desenvolvimento de novas tecnologias de comunicação, surgindo assim o comércio mediante a internet. Para a economia, quanto mais bens de consumo são produzidos pela indústria maiores são os lucros, por este motivo já a algum tempo o mundo vem produzindo produtos apenas para o consumo imediato, com baixa durabilidade, a fim de que o consumidor tenha que comprar mais. No entanto, este consumo recorrente passou a ser visto de forma negativa se tornando um dos principais problemas das sociedades industriais modernas. O maior desafio da humanidade tem sido preservar seu padrão de vida e manter o desenvolvimento tecnológico sem exaurir os recursos naturais do planeta.

A combinação de crescimento populacional com ascensão social está pressionando o crescimento demográfico e a exploração dos recursos naturais. No século 20, o planeta havia 1,6 bilhão de pessoas, e hoje são cerca de 7,5 bilhões, estas estimativas indicam que a população mundial crescerá para quase 10 bilhões até 2050. A crescente demanda mundial por matérias-primas, alimentos e energia, vem impactando significativamente a biodiversidade brasileira. A biocapacidade do planeta (quantidade de recursos naturais que a terra é capaz de produzir em um ano), e a demanda por recursos (pegada ecológica da humanidade), tem se tornado em um déficit ambiental onde já é possível sentirmos no bolso (aumento do valor dos produtos por baixa disponibilidade de recursos), ou pelo retorno do impacto na forma de desmatamentos, secas, falta de água potável, erosão do solo, perda de biodiversidade e aumento do dióxido de carbono na atmosfera. De acordo com o relatório do Planeta Vivo de 2006 da WWF, o ser humano consome 25% a mais dos recursos naturais que a terra consegue repor, e até 2050 precisaremos de dois planetas inteiros para atender as demandas humanas.

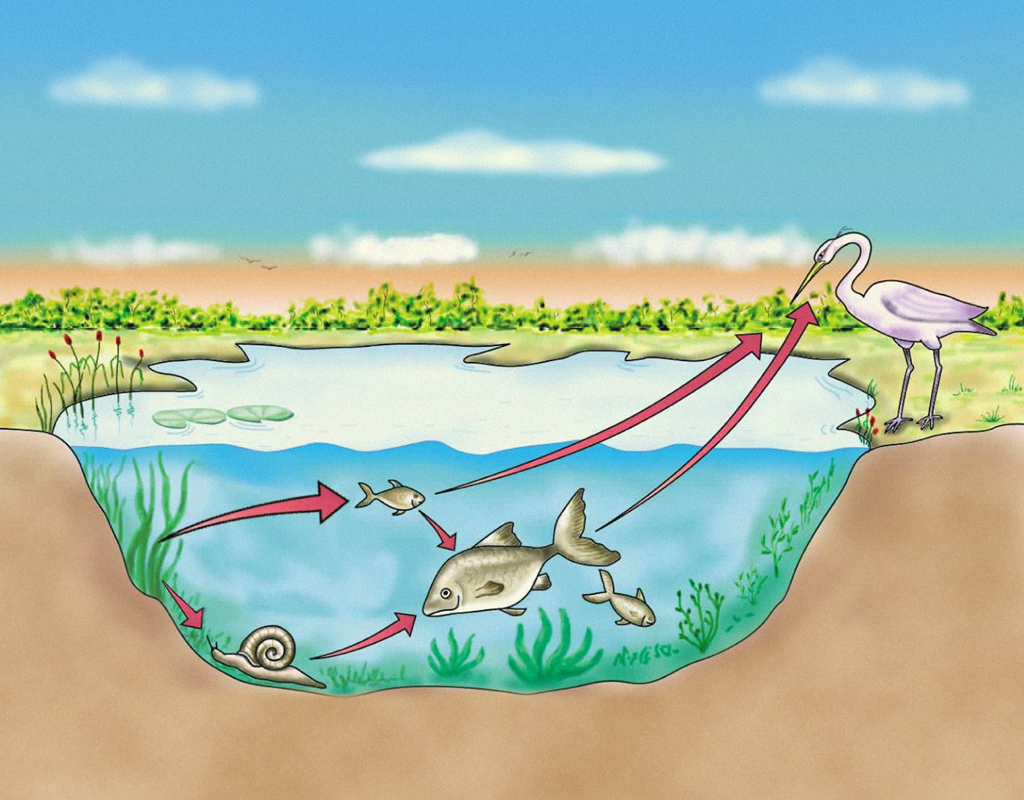

A civilização chegou ao século XXI marcada pelo desperdício e pelas contradições de um desenvolvimento industrial e tecnológico; o lixo denuncia uma civilização que julga poder manipular o planeta como se dele não houvesse fim. O aumento da população do mundo, associado à concentração das populações nas áreas urbanas, vem agravando ainda mais a problemática dos resíduos no mundo. A combinação de crescimento populacional com ascensão social está pressionando o crescimento demográfico e a exploração dos recursos naturais. Os efeitos dos resíduos, no meio ambiente, podem ter um impacto significativo na fauna e flora. Quando lançados em corpos d`água, os resíduos podem comprometer o equilíbrio de oxigênio, e oxidar a matéria orgânica; as presenças de nitrogênio e fósforo podem provocar eutrofização; os pesticidas e metais pesados podem interferir na cadeia biológica; os óleos podem dificultar a difusão do oxigênio e a realização do processo de fotossíntese. Cerca de 77% dos poluentes despejados nos mares vêm de fontes terrestres e tendem a se concentrar nas regiões costeiras. Quando dispostos no solo de forma inadequada, a percolação das águas de chuva pode arrastar os componentes perigosos e comprometer a qualidade das águas dos lençóis subterrâneos e, consequentemente, o equilíbrio ambiental. Toda esta poluição pode comprometer a vida da fauna e flora local, e quanto mais sensível for a forma de vida, maior é a probabilidade de extinção.

3129 Poluição dos mares por resíduos sólidos Fonte: Bilyjan (Pixabay)

A Política Nacional do Meio Ambiente de 1981 define poluição ambiental como a alteração adversa das características ambientais, resultante de atividades que, direta ou indiretamente, prejudiquem a saúde, a segurança ou o bem-estar da população. Esta pode ser vista como:

- Poluição do ar: proveniente da emissão de gases poluentes como CO² pela queima de combustíveis (fósseis e naturais como carvão); da formação de gases naturais pela decomposição dos resíduos, gerando riscos de explosões e até de doenças respiratórias.

- Poluição da água: alteração das características do ambiente aquático, associado com as águas pluviais e nascentes existentes por meio da percolação do líquido, pela decomposição da matéria orgânica presente no lixo e produtos químicos.

- Poluição do Solo: alteração das características físico-químicas do solo, por inclusão de produtos químicos ou lixo, que pode representar uma séria ameaça à saúde pública, uma vez que pode desenvolver transmissores de doenças.

|

Desmatamento

|

Gera perda de biodiversidade.

|

|

Erosão

|

Devido ao desmatamento e manejo inadequado do solo na agricultura e pecuária.

|

|

Poluição das águas e solos

|

Devido à falta de saneamento básico nas áreas urbanas e rurais.

|

|

Falta de políticas de gerenciamento de resíduos sólidos nas áreas urbanas

|

Gera “lixões”.

|

|

Poluição industrial

|

Gera poluição de solo, água e ar.

|

3110 Problemas ambientais que afetam o Brasil Fonte: Elaborado pela autora

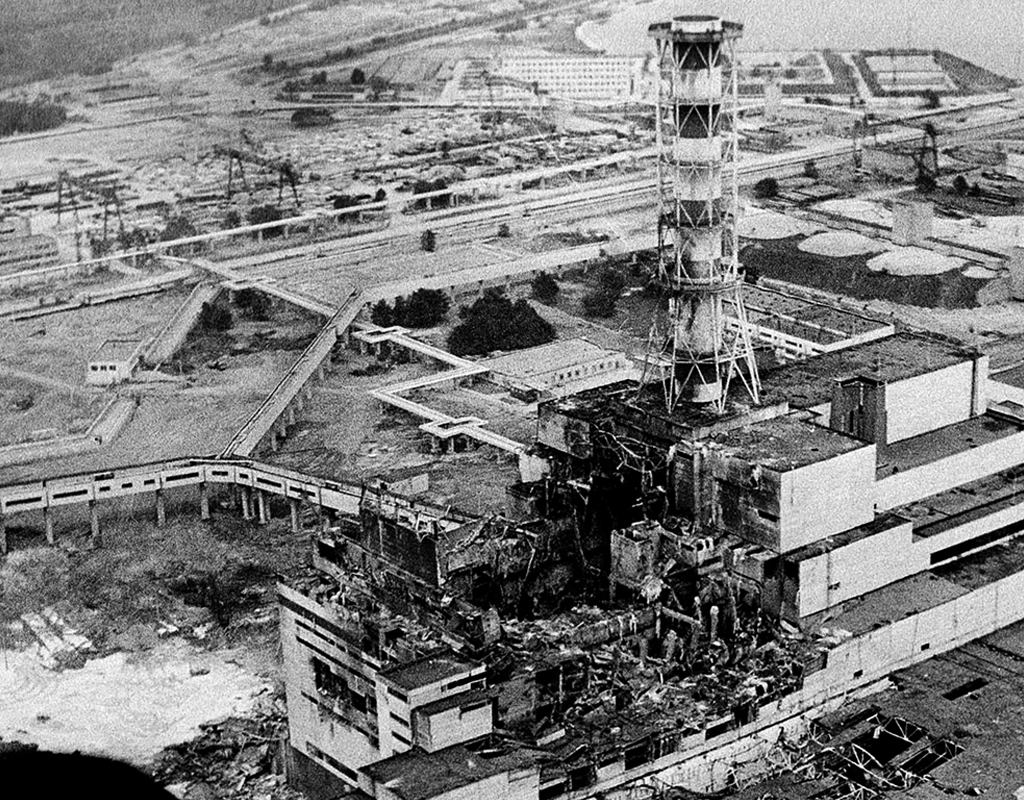

A comunidade científica internacional e ambientalistas vêm alertando sobre a perda da diversidade biológica em todo o mundo, particularmente nas regiões tropicais, e isto tem se tornado um enorme desafio para o Brasil. Com tanta exploração e impactos, o mundo tem sofrido drasticamente com as alterações climáticas. O ano de 2010, por exemplo, foi marcado por grandes tragédias ambientais em todo o mundo, com tsunami na Indonésia, terremoto no Haiti, enchentes no continente asiático, incêndios na Rússia, que fizeram inúmeras vítimas. Em 2011, o Japão presenciou o mais violento terremoto da história do país, pois ele ainda gerou um Tsunami contabilizando cerca de 8 mil vítimas. Se os modelos climáticos estiverem corretos, as mudanças climáticas tendem a piorar ao longo do tempo.

3229 Furacão Charley, agosto de 2004 - Flórida Fonte: WikiImages (Pixabay)

Em uma análise realizada pelo Programa das Nações Unidas para o Meio - UNEP (United Nations Environment Programme - www.unenvironment.org) sobre os grandes problemas mundiais da atualidade em relação ao ambiente levantou 12 grandes problemas ambientais, nomeados de “12 feridas ambientais do planeta”:

|

1. Crescimento demográfico acelerado: Crescimento demográfico aliado ao desenvolvimento tecnológico trazendo mais impactos ambientais devido ao aumento na produção industrial e nos padrões de consumo.

2. Urbanização acelerada: Aglomeração da população em áreas urbanas demandando maiores recursos, energia e infraestrutura.

3. Desmatamento: Crescimento da taxa anual de desmatamento das florestas, ocasionando problemas como erosão, diminuição da produtividade dos solos, perda de biodiversidade, assoreamento de corpos hídricos etc.

4. Poluição marinha: Provenientes dos esgotos domésticos e industriais, acidentes ambientais como naufrágio de petroleiros, acúmulo de metais pesados no sedimento marinho nas regiões costeiras e estuários, poluição térmica de efluentes de usinas nucleares, tudo isso causa a perda de biodiversidade (exemplo: espécies frágeis de corais).

5. Poluição do ar e do solo: Ocasionada pelas indústrias, agroindústria e automóveis, por meio de emissões atmosféricas das indústrias, contaminação do solo por pesticidas e herbicidas, disposição inadequada de resíduos sólidos (lixões) e de resíduos industriais, acúmulo de aerossóis na atmosfera provenientes da poluição veicular e industrial.

6. Poluição e eutrofização de águas interiores (rios, lagos e represas): Poluição orgânica provenientes dos centros urbanos e atividades agropecuárias, causando a perda da qualidade da água por eutrofização, acúmulo de metais pesados, alterações na fauna aquática pesqueira e até a inviabilização de recursos hídricos.

7. Perda da diversidade genética: Extinção de espécies e perda da variabilidade da flora e da fauna.

8. Efeitos de grandes obras civis: Construção de obras civis de grande porte, como represas de usinas hidrelétricas, portos e canais, gera impactos sobre sistemas aquáticos e terrestres.

9. Alteração global do clima: Aumento da concentração dos poluentes e gases do efeito estufa causando o aquecimento global.

10. Aumento progressivo das necessidades energéticas e suas consequências ambientais: Aumento da demanda energética devido ao crescimento populacional, urbanização e crescente desenvolvimento tecnológico gera a necessidade da construção de novas usinas hidrelétricas e termelétricas, grandes e pequenas usinas nucleares.

11. Produção de alimentos e agricultura: A agricultura de alta produção é uma grande consumidora de energia, de pesticidas e de fertilizantes. A expansão das fronteiras agrícolas aumenta as taxas de desmatamento e perda de biodiversidade.

12. Falta de saneamento básico: Inter-relações entre doenças de veiculação hídrica, distribuição de vetores com a expectativa de vida adulta e taxa de mortalidade infantil.

|

3210 As 12 feridas ambientais do planeta Fonte: Instituto Gigantes da Ecologia (2017, p.14)

Fique por dentro

Problemas Ambientais. Para saber mais, indico a você este vídeo que retrata os problemas ambientais que o mundo vem sofrendo ao longo destes anos. Link: www.youtube.com.

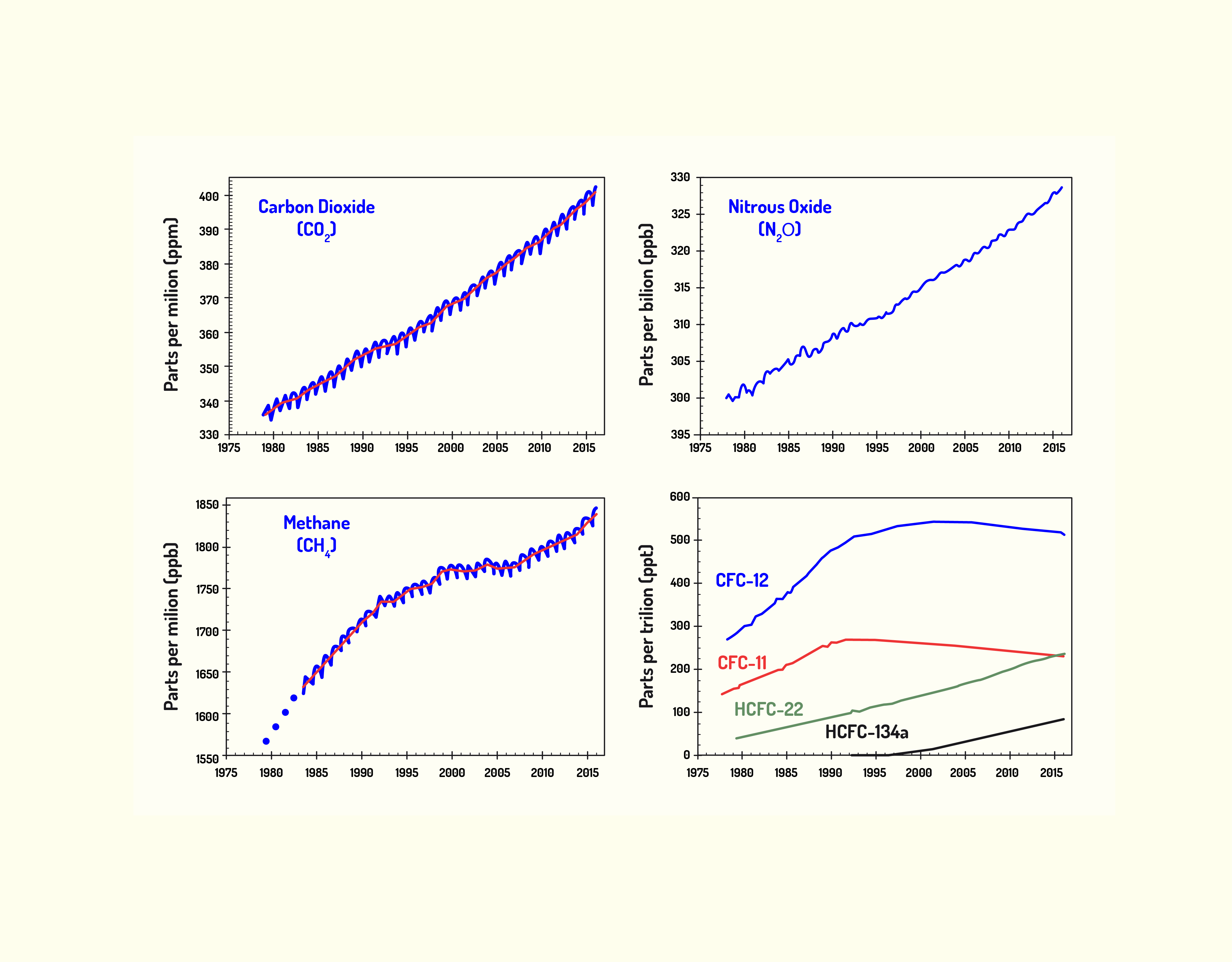

A poluição do ar vem afetando drasticamente nas mudanças climáticas, a qualidade ambiental da população da terra. O efeito estufa ocorre quando uma parte da radiação solar refletida pela superfície terrestre é absorvida por gases presentes na atmosfera, como o gás carbônico ou dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) e óxido nitroso (N2O).A queima de combustíveis fósseis, o desmatamento para a agricultura e as atividades industriais aumentaram as concentrações de CO2 na atmosfera que, consequentemente, faz com que o ar, o solo e as águas superficiais fiquem mais quentes. Para se discutir o problema, em 1997 foi assinado o Protocolo de Kyoto, documento no qual estabelece metas de redução dos gases (protocolo-de-kyoto.info). Nele, os países integrantes da Organização das Nações Unidas (ONU) firmaram um acordo internacional com o objetivo de se reduzir a emissão de gases causadores do efeito estufa e o consequente aquecimento global cerca de 5% em relação aos níveis de 1990 com prazo para ser atingido até 2012. Segundo o Protocolo de Kyoto, os países desenvolvidos devem tomar as seguintes medidas para atingir as metas:

- Reformar os setores de energia e transportes.

- Promover o uso de fontes energéticas renováveis.

- Eliminar mecanismos financeiros e de mercados que sejam inapropriados.

- Limitar as emissões de metano no gerenciamento de resíduos e dos sistemas energéticos.

- Proteger florestas e outros sumidouros de carbono.

3329 Poluição atmosférica proveniente das chaminés das indústrias Fonte: SD-Pictures (Pixabay)

Para que os países desenvolvidos cumprissem o que foi imposto no Protocolo, eles teriam que diminuir de forma drástica as emissões, o que prejudicaria o crescimento econômico. Por este motivo, em 2012 durante a 18ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática (COP-18), que ocorreu em Doha, no Catar, foi prorrogado para 2020 as metas do Protocolo de Kyoto para a redução dos gases de efeito estufa. Contudo, mesmo com a prorrogação do protocolo, os maiores emissores de gases causadores do efeito estufa se desvincularam do acordo. Os Estados Unidos, Japão, Rússia, Canadá e Nova Zelândia se recusaram a assiná-lo porque queriam que países emergentes como a Índia, a China e o Brasil também tivessem metas a cumprir, o que não é previsto pelo documento, uma vez que as metas se tratam apenas aos países desenvolvidos. Para a ONU, o segundo passo é incentivar o desenvolvimento e uso de energias limpas, com a substituição dos combustíveis fósseis por energia renovável, desenvolver programas de reflorestamento, alterar processos industriais para menos poluentes e mais eficientes, e reduzir as emissões originadas pela agricultura. Entretanto, dificuldades políticas e financeiras ainda precisam ser superadas.

3429 Emissões globais de gases com efeito estufa em função do tempo Fonte: NOAA (2017)

Quando falamos de sustentabilidade, a maioria das pessoas compreende que se trata apenas da redução das emissões de gases para a atmosfera (como o gás carbônico) que causa o tão falado efeito estufa. Mas o conceito vai além, pois está relacionado ao bom uso dos recursos naturais, a uma mentalidade e atitude ecologicamente correta, economicamente viável e socialmente justa, que busca manter a qualidade de vida e o ambiente em harmonia com as pessoas. É entender que em longo prazo nossas pequenas ações podem evitar desastres ambientais e desequilíbrio ecológico. São ações que atendem às nossas necessidades no presente e não comprometem a capacidade das próximas gerações de suprir suas necessidades.

Fique por dentro

O futuro do mundo. Já pensou como será o futuro sem medidas de preservação? Este vídeo mostra como será nosso futuro se não cuidarmos do meio ambiente hoje. Link: www.youtube.com.

Atividades

A Política Nacional do Meio Ambiente de 1981 define poluição ambiental como a alteração adversa das características ambientais, resultante de atividades que, direta ou indiretamente, prejudiquem a saúde, a segurança ou o bem-estar da população. De acordo com esta legislação, ligue as colunas.

|

Poluição do ar

Poluição do Solo

Poluição da água

|

( ) Altera suas características físico-químicas, representa séria ameaça à saúde pública por desenvolver transmissores de doenças.

( ) Altera as características do ambiente aquático mediante a percolação do líquido contaminado.

( ) Provoca a formação de gases naturais na massa de lixo pela decomposição dos resíduos, originando riscos de explosões e doenças respiratórias.

|

- 3, 2, 1

A primeira questão é poluição do solo; e a segunda é poluição da água.

- 1, 2, 3

A primeira questão é poluição do solo, a segunda é poluição da água, e a terceira é poluição do ar.

- 2, 1, 3

A segunda questão é poluição da água, e a terceira é poluição do ar.

- 2, 3, 1

Poluição do solo representa ameaça à saúde pública; poluição da água altera as características do ambiente aquático; e a poluição do ar pode ocasionar riscos de explosões e doenças respiratórias.

- 3, 1, 2

A primeira questão é poluição do solo, a segunda é poluição da água, e a terceira é poluição do ar.

Avaliação do status de conservação de elementos da fauna e flora brasileira

O Brasil é reconhecido pela Conservation International (CI) como “País de Megadiversidade”, o mais rico em biodiversidade do mundo. Os critérios avaliados que permitiu esta classificação foi por meio da análise dos números de espécies de plantas endêmicas e o número total de espécies de mamíferos, aves, répteis e anfíbios. De acordo com Lewinsohn (2005) se estima que o Brasil reúne quase 12% de toda a vida natural do planeta, concentrando 22% do total mundial em espécies de plantas superiores, sendo muitas delas endêmicas; possuindo entre 10 e 15 milhões de insetos (a grande maioria ainda por ser descrita); mais de 70 espécies de psitacídeos: araras, papagaios e periquitos; 524 espécies de mamíferos; e mais de 3 mil espécies de peixes de água doce. Esta riqueza está relacionada pelo Brasil por possuir uma grande extensão, contendo diferentes zonas climáticas, podendo variar de trópico úmido, semiárido e áreas temperadas, e gerando diversas fitofisionomias, originando vários biomas.

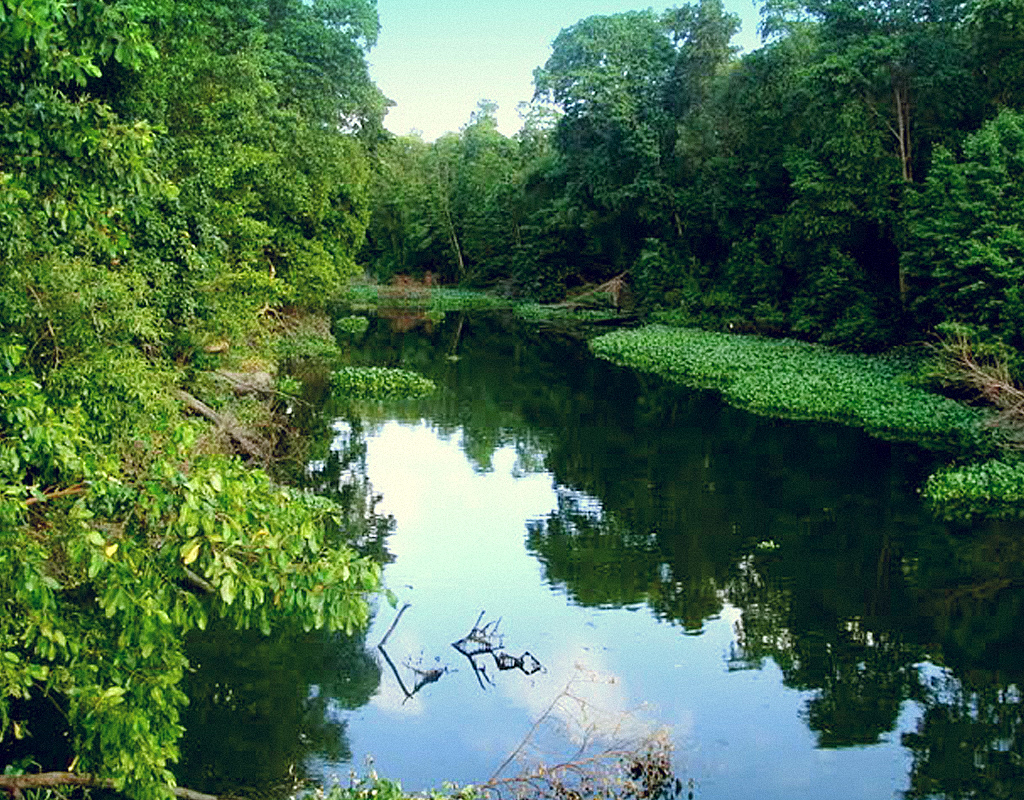

A maioria das florestas tropicais brasileiras está concentrada na região amazônica onde cerca de 60% deste bioma está em território brasileiro. Considerada o maior bioma do Brasil, ela ocupa 4,196.943 milhões/km², quase a metade (49,29%) de todo o território nacional, cobrindo os estados do Amazonas, Roraima, Acre, Rondônia, Amapá, Maranhão e Tocantins. A Amazônia possui grande importância para a estabilidade ambiental do Planeta, uma vez que possui uma valiosa fonte de serviços naturais e de um estoque genético que pode ser a origem de novos medicamentos e alimentos. Sua vegetação é muito rica e densa, possuindo 30 mil espécies de plantas, o que corresponde mais da metade de todas as espécies vivas do Brasil; e com aproximadamente 2.500 espécies de árvores que podem alcançar até 50 metros de altura. Ela é a maior reserva de madeira do mundo, equivalente a um terço de toda a madeira tropical do mundo. Além das árvores, sua riqueza natural inclui um grande estoque de borracha, castanha, peixe e minérios. Nela está fixada mais de uma centena de trilhões de toneladas de carbono, onde sua massa vegetal libera algo em torno de sete trilhões de toneladas de água anualmente para a atmosfera, via evapotranspiração. Seus rios descarregam nos oceanos cerca de 20% de toda a água doce existente no mundo.

Alguns grupos de organismos como aves, peixes de água doce, borboletas e primatas são extremamente diversos na Amazônia. Nenhum outro domínio no mundo apresenta tantas espécies desses grupos. A riqueza biológica da Amazônia é tão grande que incorpora, total ou parcialmente, elementos de 49 das 200 ecorregiões mundiais e formada por 53 ecossistemas com diferentes características e extensões. A magnitude da diversidade da Amazônia é imensa, a região é constituída por mais de 600 diferentes tipos de habitat terrestre e de água doce. Com toda essa diversidade de ambientes e extensão, a Amazônia ainda é uma fronteira de conhecimento, com espécies novas sendo descobertas a cada ano. Entre 1999 e 2009, por exemplo, mais de 1.200 espécies foram descobertas por cientistas na região. Entre elas, estão 639 plantas, 257 peixes, 216 anfíbios, 55 répteis, 39 mamíferos e 16 aves.

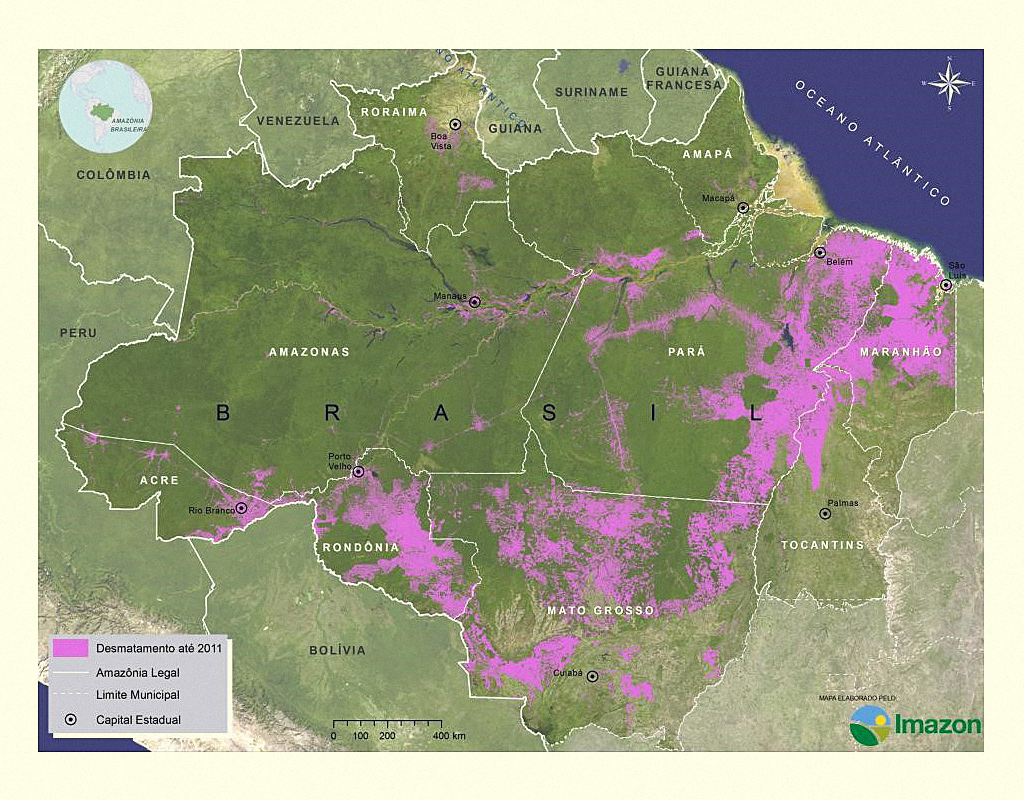

Embora seja o bioma mais bem conservado do país, o desmatamento e as queimadas são o grande problema ambiental da Amazônia. A floresta tem sofrido com o desmatamento em consequência do avanço da fronteira agropecuária, principalmente nos estados: do Tocantins, Mato Grosso, Pará e Rondônia, e da atividade das empresas madeireiras. É extraída atualmente da Amazônia praticamente 80% da produção nacional de madeira em tora, o que responde por 40% das exportações brasileiras de madeira. Mas esta história vem de longa data, na década de 80 com os incentivos fiscais e a adoção de políticas públicas equivocadas potencializaram o corte de madeira para fins agropecuários. O resultado foi a perda de 11 a 13% da cobertura vegetal somente naquela década. Somente em 1996 foram exportados 71.166 metros cúbicos de madeira serrada, gerando divisas da ordem de 447 milhões de dólares.

Segundo dados do Censo Populacional do IBGE, referente ao ano de 2000, a Amazônia possui aproximadamente 20,1 milhões de habitantes, correspondendo a cerca de 11,8% do total populacional do Brasil. A análise dos dados referentes à população urbana indica que a população dobrou no período 1980 a 2000. Este aumento é resultado da queda da população rural e a expansão da urbanização na região, combinado com a pobreza da população migrante, a falta de recursos dos governos municipais e estaduais, e as características ambientais tropicais que aumentam consequentemente as condições precárias de infraestrutura, principalmente no que se refere às condições de saneamento. As regiões que possuem atividades extrativas, principalmente de madeira, são as que possuem maior concentração populacional.

Os dados oficiais elaborados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) sobre o desmatamento, mostram que já foram eliminados cerca de 570 mil quilômetros quadrados de florestas na região, uma área equivalente à superfície da França, e a média anual dos últimos sete anos é da ordem de 17,6 mil quilômetros quadrados. Mantida esta taxa, em pouco mais de 30 anos será dobrada a área que levou 500 anos para ser eliminada. A expansão da soja sobre áreas de cerrados e florestas na Amazônia são uma séria ameaça ao bioma. No período de 1997 a 2000, a produção dessa leguminosa no estado de Rondônia saltou de 4,5 mil toneladas para 45 mil toneladas, um crescimento de 900%.

Reflita

A Amazônia atrai a atenção do mundo inteiro, mas nem sempre se ouve o que o Brasil, que detém a maior parte da floresta, tem a dizer. Convido você a assistir um documentário feito pela Discovery sobre a Amazônia Desconhecida. Acesse pelo link: www.youtube.com

3529 Mapa do desmatamento na Amazônia Legal até 2011 Fonte: Imazon (2017)

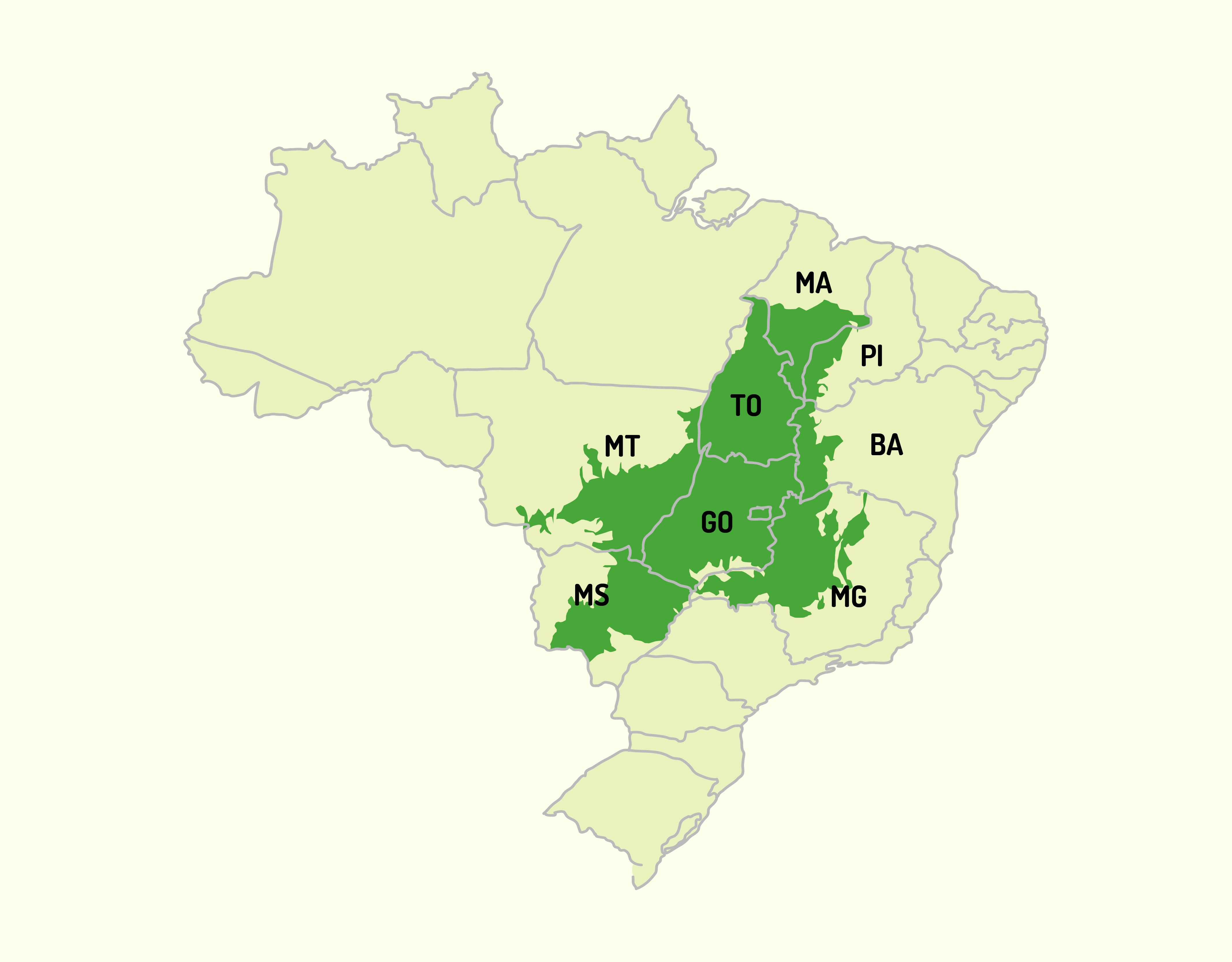

De acordo com o MMA, o Cerrado é o segundo maior bioma da América do Sul, com 2.036.448 km² sendo de 25% do território nacional, ocupando os estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Piauí, Rondônia, Paraná, São Paulo e Distrito Federal. Possui uma vegetação com árvores e arbustos de pequeno porte, troncos retorcidos, casca grossa, com grande abundância de espécies, sendo reconhecida como a savana mais rica do mundo, por causa do alto nível de endemismo com mais de 40% das espécies de plantas lenhosas e 50% das espécies de abelhas, contabilizando 161 espécies de mamíferos, sendo 12% endêmicas; 837 espécies de aves, das quais 3% são endêmicas; aproximadamente 120 répteis, 20% endêmicos; e 150 anfíbios, com 30% de endemismo. Isso totaliza 1.268 espécies de vertebrados, das quais 117 são endêmicas.

Considerado durante anos um bioma com pouca importância do ponto de vista biológico, o Cerrado foi alvo de projetos que visavam a expansão da fronteira agrícola e a produção de grãos para exportação, sem se preocupar com os impactos ambientais que estas atividades poderiam causar. Muitos destes projetos foram implantados por meio de incentivos governamentais, com o objetivo de incorporar a região do Cerrado à produção de grãos do país e aumentar a competitividade dos produtos agrícolas no mercado internacional (GEOBRASIL, 2002, p.390). É emblemático porque, entre outras razões, enquanto a Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal e a Caatinga existem programas governamentais de conservação ambiental em andamento, não há nenhuma estratégia governamental especialmente orientada para a sustentabilidade do Cerrado.

Estimativas levantadas durante o Workshop Cerrado em 1999, indicam a ocorrência de pelo menos 6 mil espécies de plantas lenhosas, com elevado grau de endemismo, e mais de 800 espécies de aves, agregadas a uma variedade de peixes, abelhas e outros invertebrados. Gramíneas são mais de 5 centenas, na maioria endêmicas, perdendo espaço para os capins exóticos utilizados na formação de pastagens. A biodiversidade do Cerrado representa em torno de 5% da biodiversidade do Planeta. O bioma caracteriza-se como uma grande caixa d’água no continente sul-americano, captando águas pluviais que abastecem nascentes que formam rios das bacias do Amazonas, Tocantins, Parnaíba, São Francisco, Paraná e Paraguai, dada a sua localização na cumeeira do continente. Também pelos imensos aquíferos aqui encontrados, entre eles o Aquífero Guarani, o Cerrado é fundamental para a manutenção do equilíbrio hidrológico no país. Destruir nascentes, rios, veredas implica tornar inviável a sobrevivência das espécies biológicas e das populações humanas que dependem dessas águas, inclusive para atividades produtivas, dentro e fora da região sob Cerrado.

O Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento do Cerrado (PPCerrado) de 2016 destaca que o principal problema da ocupação territorial e econômica do Cerrado é o caráter predatório do modelo agropecuário predominante, que ameaça a própria existência do bioma. Mesmo com solos geralmente ácidos e de baixa fertilidade natural, o Cerrado possui relevos suaves que se tornam atrativos à produção agrícola, impulsionando a expansão a partir do desmatamento para implantação de monoculturas em larga escala, mecanizados e altamente dependentes de insumos químicos no uso intensivo de agrotóxicos. Além da incorporação de extensas áreas para a agricultura, se destacam também às atividades de pecuária, ao uso do fogo e às más práticas de captação e uso de água na irrigação, ao que se soma uma vigorosa expansão da infraestrutura sem a adoção efetiva de medidas de mitigação de impactos entre a construção de hidrelétricas, barragens, rodovias, hidrovias e ferrovias.

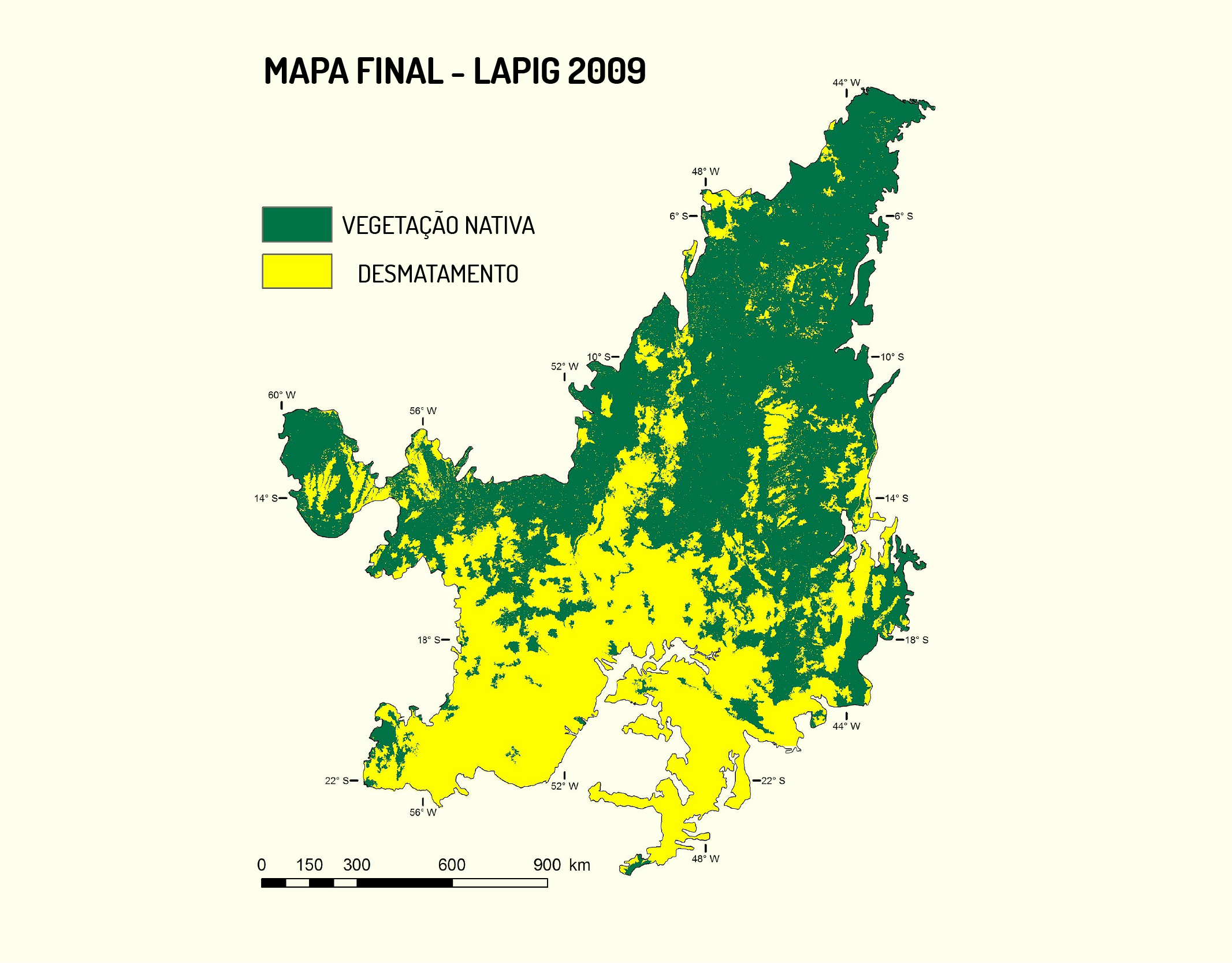

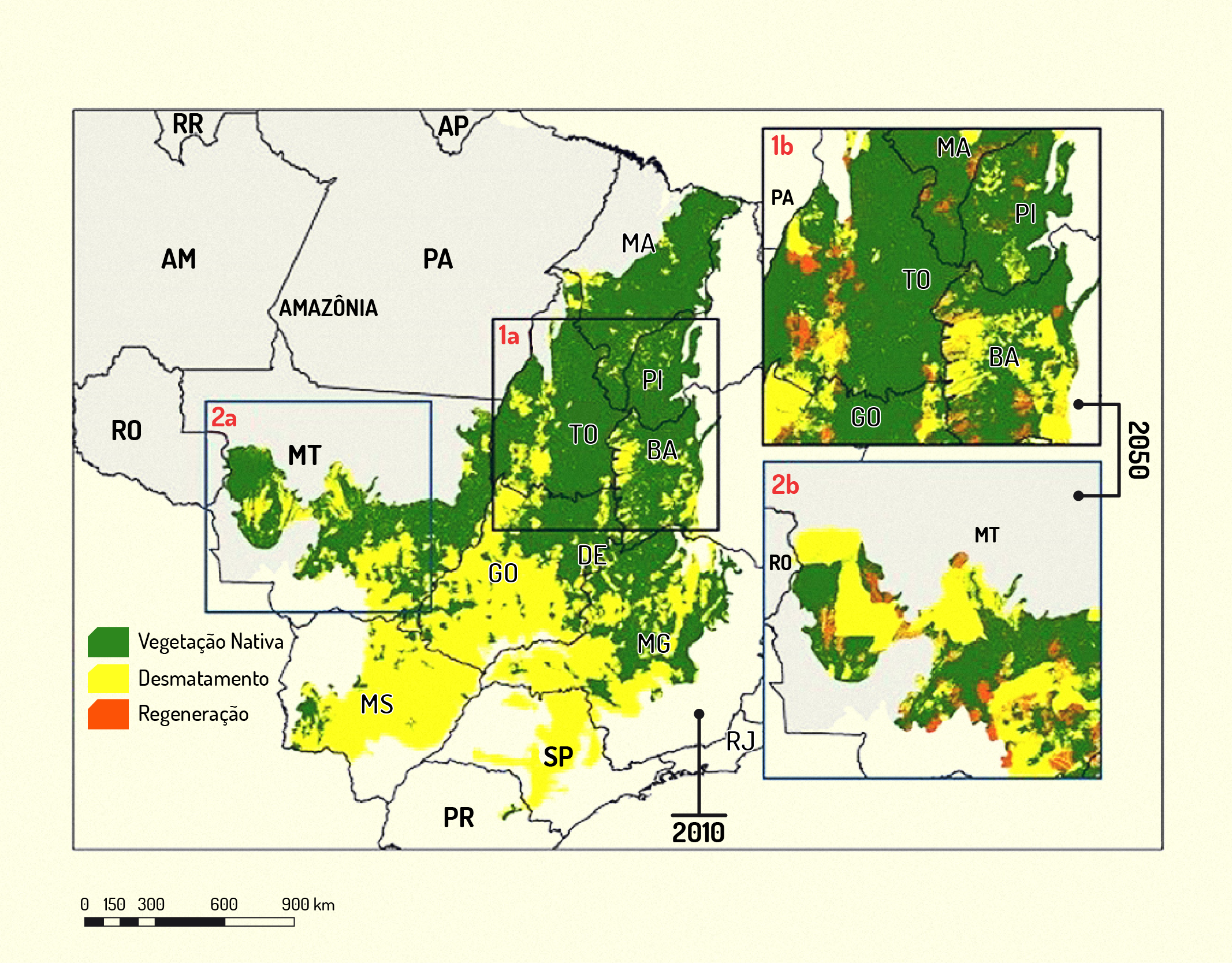

Dados levantados pela ONG Greenpeace em 2017 apontam que entre 2013 e 2015, o Brasil destruiu 18.962 km² de Cerrado. Isso significa que a cada dois meses, neste período, perdemos no bioma o equivalente à área da cidade de São Paulo. Uma simulação realizada para 2050 apresentou uma perda de 14.237.884,5 ha; isso significa que 480 espécies de plantas serão extintas e mais de 31 a 34% do Cerrado poderá ser perdido. A previsão indica que o desmatamento será ainda maior na região central de Mato Grosso, região ao sul de Maranhão, sudoeste do Piauí, oeste da Bahia e leste de Tocantins, que são áreas de expansão agrícola. Isto indica que, se o desmatamento continuar ao longo dos anos, essas regiões citadas terão grande parte de suas florestas convertidas em áreas de pastagem e/ou lavoura. Lima (2013) constatou que fazendas com agronegócio presente no Cerrado não cumprem o Código Florestal Brasileiro, onde 96% das propriedades analisadas em sua pesquisa não preservaram a área de Reserva Legal.

3629 Área de distribuição original do Cerrado Fonte: ISPN (2017)

3729 Desmatamento no bioma cerrado. Fonte: Lapig (2009)

3829 Comparativo da evolução do desmatamento de 2010; em destaque os estados de Maranhão, Piauí, Tocantins, Bahia, Goiás 1a; Mato Grosso 1b; e simulação do desmatamento para 2050, respectivamente 1a e 1b Fonte: Lima (2013)

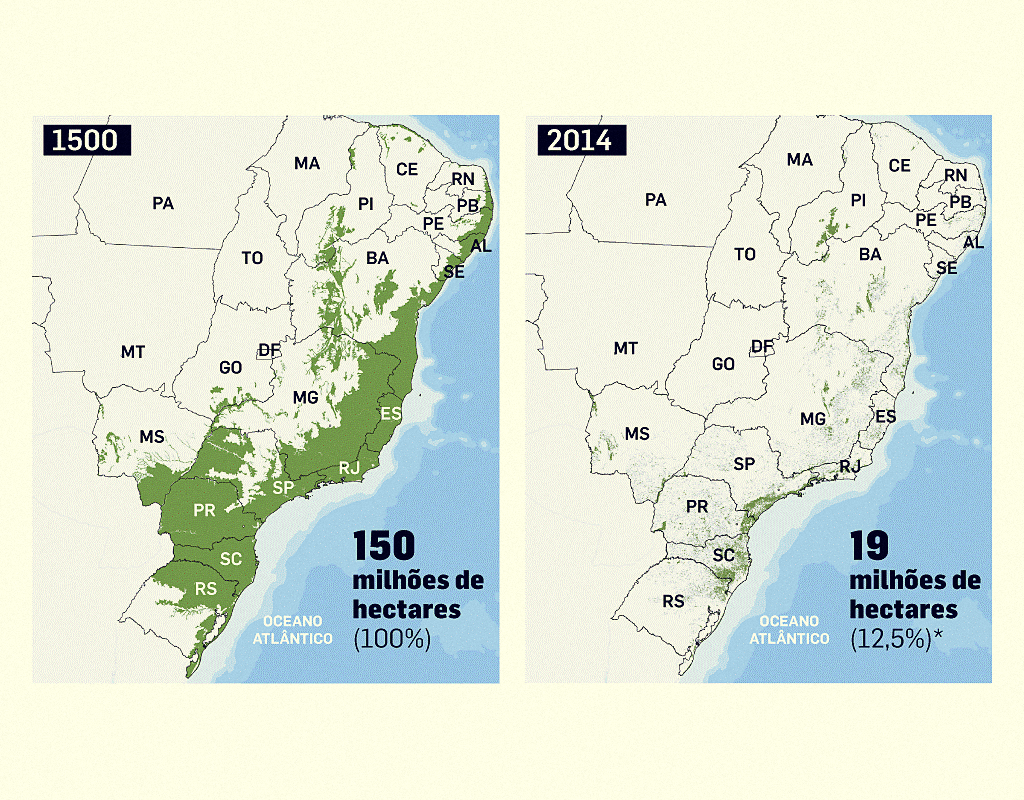

O bioma Mata Atlântica tem sua história intimamente ligada à história brasileira, sendo um dos maiores repositórios de biodiversidade que é considerada um dos mais importantes e mais ameaçados biomas do mundo. Caracterizada por ser uma floresta fechada com a presença de árvores de porte médio e alto, possui uma grande biodiversidade, contendo cerca de 20.000 espécies vegetais, sendo 35% das espécies do Brasil, tornando a Mata Atlântica prioritária para a conservação da biodiversidade mundial.

Com aproximadamente 1.360.000 km², a Mata Atlântica está presente em 17 estados do território brasileiro, entretanto dados da Fundação SOS Mata Atlântica estimaram que apenas 8,5% da área original do bioma exista em manchas isoladas, e em algumas regiões do nordeste brasileiro menos de 1% da cobertura vegetal original da Mata Atlântica ainda persiste. Estes dados colocam o bioma como o mais ameaçado do Brasil. Isto é um reflexo da sua ocupação e da exploração desordenada de seus recursos naturais. Os impactos de diferentes ciclos de exploração, a concentração das maiores cidades e dos núcleos industriais e também a grande pressão antrópica.

3929 Comparativo entre áreas de domínio da Mata Atlântica em 1500, com remanescentes florestais presentes em 2014 Fonte: SOS Mata Atlântica e INPE (2014)

A Mata Atlântica é encontrada nas maiores cidades do Brasil, sendo cerca de 70% da população brasileira residem neste bioma (MMA, 2007). A região atualmente abriga os maiores polos industriais e silviculturais, além dos mais importantes aglomerados urbanos resultando em alterações severas, como a alta fragmentação do habitat e perda de sua biodiversidade (GEOBRASIL, 2002). Os efeitos negativos da degradação dos ecossistemas da Mata Atlântica sobre as suas populações humanas (particularmente perda e a fragmentação de habitats), passaram a ter maior repercussão, nesta última década, principalmente por causa do grande número de vítimas de enchentes (rios assoreados), desabamentos de encostas (desmatadas e ocupadas sem planejamento). Em 2014 e 2015, uma crise hídrica que assolou o país, devido a uma redução de chuvas e ao manejo inadequado de bacias críticas, a quantidade de água nos reservatórios que abastecem alguns dos grandes centros urbanos brasileiros, atingiu níveis históricos mais baixos, forçando a redução de consumo de água e energia e o aumento de emissão de carbono pela ativação de termoelétricas (CABRAL; BUSTAMANTE, 2016).

Dados levantados pela SOS Mata Atlântica, em 2012, apontam que os estados de Minas Gerais, Bahia, Piauí e Paraná possuem a situação mais crítica. Minas é o campeão do desmatamento pela quarta vez consecutiva, sendo responsável pela metade da destruição da Mata Atlântica no período analisado, totalizando 10.752 hectares do bioma perdidos, um aumento de 70% na taxa de desmate no estado comparado com o período anterior. O Paraná, além de ser o quarto no ranking, com 2.011 hectares perdidos no período, é um destaque negativo por ter sido observado um aumento de 50% na taxa de desmatamento do estado. Já os destaques positivos são Espírito Santo e Mato Grosso do Sul, que tiveram redução de desmatamento de 93% e 92%, respectivamente.

|

Posição

|

Estado

|

Área de desflorestamentos

|

|

1º

|

Minas Gerais

|

10.752 hectares

|

|

2º

|

Bahia

|

4.516 hectares

|

|

3º

|

Piauí

|

2.658 hectares

|

|

4º

|

Paraná

|

2.011 hectares

|

|

5º

|

Sergipe

|

839 hectares

|

|

6º

|

Santa Catarina

|

499 hectares

|

|

7º

|

São Paulo

|

190 hectares

|

|

8º

|

Alagoas

|

138 hectares

|

|

9º

|

Pernambuco

|

128 hectares

|

|

10º

|

Rio Grande do Sul

|

99 hectares

|

3310 Ranking do Desmatamento SOS Mata Atlântica 2012 Fonte: Elaborado pela autora

De acordo com o MMA, a região da Caatinga, cerca de 9% do território nacional, incluindo parte dos estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Minas Gerais, uma área aproximada de 826.411 km², sendo o único bioma exclusivamente brasileiro. Isso significa que grande parte do patrimônio biológico dessa região não é encontrada em outro lugar do mundo além do Nordeste do Brasil. Localizando-se na zona de clima tropical semiárido é a região mais seca do país, sua vegetação é composta por arbustos de porte médio, secos e com galhos retorcidos, plantas acostumadas à escassez de água como os cactos e por espécies que perdem as folhas durante o período mais seco. São reconhecidos 12 tipos diferentes de Caatingas, que chamam atenção especial pelos exemplos fascinantes de adaptações aos habitats semiáridos, o que pode explicar a grande diversidade de espécies, muitas das quais endêmicas. Estima-se que pelo menos 932 espécies de plantas já foram registradas para a região, sendo 380 endêmicas. Este número pode ser ainda mais, pois novas espécies de animais e plantas têm sido descritas recentemente, indicando um conhecimento zoológico e botânico bastante precário sobre este bioma. Embora possua uma grande riqueza, a Caatinga é um dos biomas menos estudados no Brasil, não existindo dados concretos quanto ao índice de perda de sua cobertura vegetal (MMA, 2002).

Fique por dentro

Conhecida como um bioma pobre em biodiversidade, a Caatinga foi esquecida por anos. Convido você a assistir este lindo vídeo e conhecer um pouco mais sobre este bioma exclusivamente brasileiro. Link: www.youtube.com.

Segundo os dados do Projeto de Monitoramento do Desmatamento nos Biomas Brasileiros, realizado pelo Ministério do Meio Ambiente e IBAMA, que estimam que 45,6% da área da Caatinga foram desmatados até 2009. Não há dúvida que a Caatinga é um dos biomas brasileiros mais alterados pelas atividades humanas. É nesta região que estão localizadas as maiores áreas que passam por processo de desertificação no Brasil. As causas variam desde a exploração de madeira para combustível (lenha e carvão vegetal) que abastece indústrias de gesso e cerâmica na própria região, ou siderúrgicas nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo; até a substituição da vegetação nativa por práticas agrícolas inapropriadas.

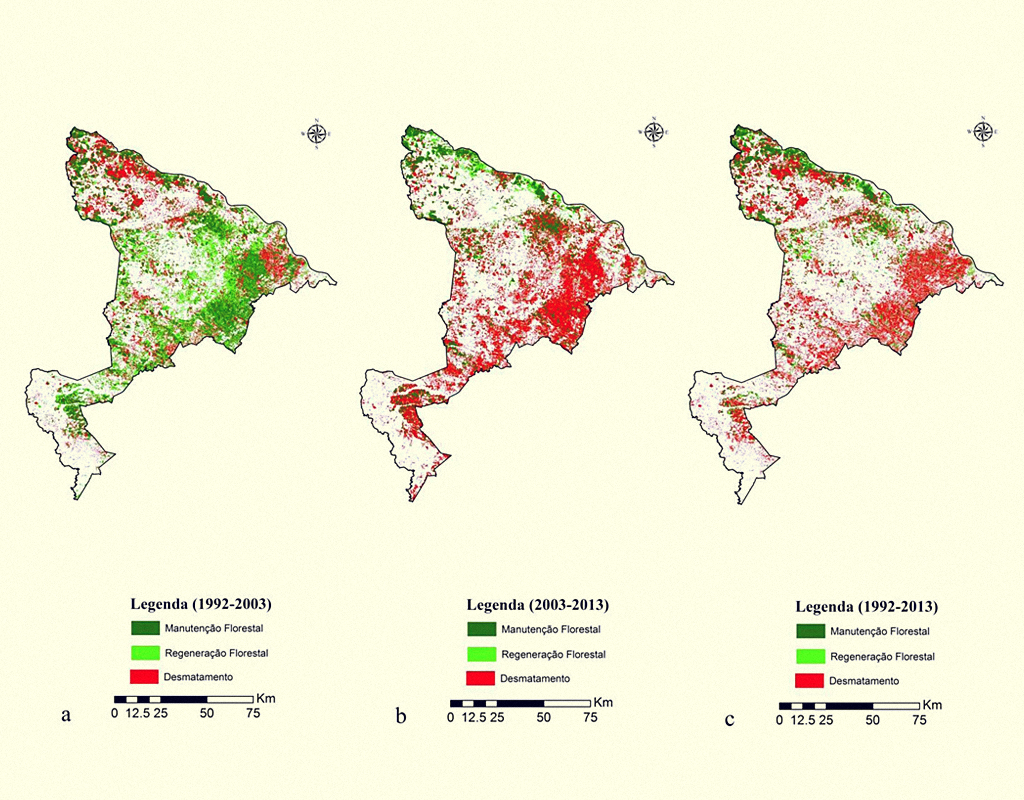

31029 Mapas da dinâmica da cobertura florestal da Caatinga no estado do Sergipe nos períodos de 1992 a 2003(a), 2003 a 2013(b) Fonte: Fernandes (2015)

O Pantanal é considerado a maior planície inundável do mundo, cobrindo uma extensão de aproximadamente 365.000 quilômetros quadrados entre Bolívia, Paraguai e Brasil, ocupando no território brasileiro cerca de 140.000 km², correspondendo 35% no estado do Mato Grosso e 65% no estado do Mato Grosso do Sul. O verão apresenta enchentes entre novembro e março no Norte, e entre maio e agosto no Sul, neste caso sob a influência reguladora do Pantanal. Nas cheias, os corpos d´água se comunicam encontrando-se com as águas do rio Paraguai. Ocorrem pelo menos 3.500 espécies de plantas, 264 de peixes, 652 de aves, 102 de mamíferos, 177 de répteis e 40 de anfíbios. O frágil equilíbrio dos ecossistemas pantaneiros, definidos por dinâmicas de inundações periódicas, está sendo ameaçado pelas novas tendências de desenvolvimento econômico como pesca, pecuária, e exploração intensiva, acompanhada de desmatamentos (GEOBRASIL, 2002).

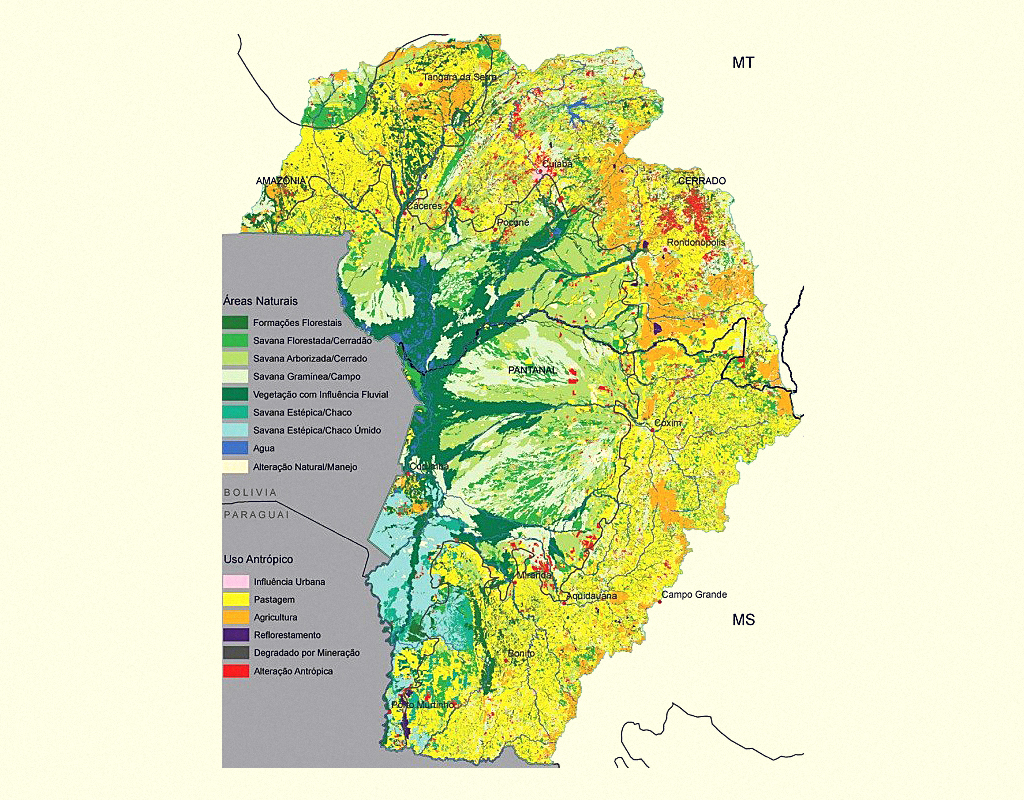

O diagnóstico realizado pela WWF-Brasil, em 2010, mostra que o Pantanal se encontra conservado em comparação com outros biomas, como Mata Atlântica que é mais vulnerável. Enquanto a planície inundável mantém 86,6% da sua cobertura vegetal natural, no planalto da Bacia do Alto Paraguai (BAP) onde é maior o percentual de desmatamento, apenas 43,5% da área possui vegetação nativa. Estima-se que 15% do território do Pantanal é ocupado por pastagem atualmente. No mapeamento das alterações da cobertura vegetal e uso do solo realizado entre 2002 a 2008 na Bacia do Alto Paraguai (Figura 3.11), é possível observar pela coloração amarela a expansão das pastagens e de laranja a agricultura na região.

31129 Mapeamento do uso do solo na Bacia do Alto Paraguai entre 2002 a 2008 Fonte: Instituto SOS Pantanal (2009)

Atividades

O Brasil é reconhecido pela Conservation International (CI) como “País de Megadiversidade”, o mais rico em biodiversidade do mundo por reunir quase 12% de toda a vida natural do planeta. De acordo com os biomas brasileiros, analise as afirmativas a seguir:^p^o Cerrado é o segundo maior bioma da América do Sul, com 2.036.448 km² sendo de 25% do território nacional. ^p^a Amazônia é considerada o menor bioma do Brasil, ela ocupa 4,196.943 milhões de km², quase a metade (49,29%) de todo o território nacional.^p^a Caatinga representa cerca de 9% do território nacional, com uma área aproximada de 826.411 km².^p^De acordo com as afirmativas anteriores, assinale a alternativa correta:

- I e II são corretas.

A alternativa II é incorreta, pois a Amazônia é considerada o maior bioma do Brasil.

- II e III são incorretas.

Justificativa: Incorreta. A Amazônia é considerada o maior bioma do Brasil.

- Apenas II é incorreta.

A Amazônia é considerada o maior bioma do Brasil.

- Apenas III é incorreta.

A alternativa III está correta, pois a Caatinga representa 9% do território nacional.

- Todas as alternativas são corretas.

A alternativa II é incorreta, pois a Amazônia é considerada o maior bioma do Brasil.

Ameaças à biodiversidade e a extinção das espécies

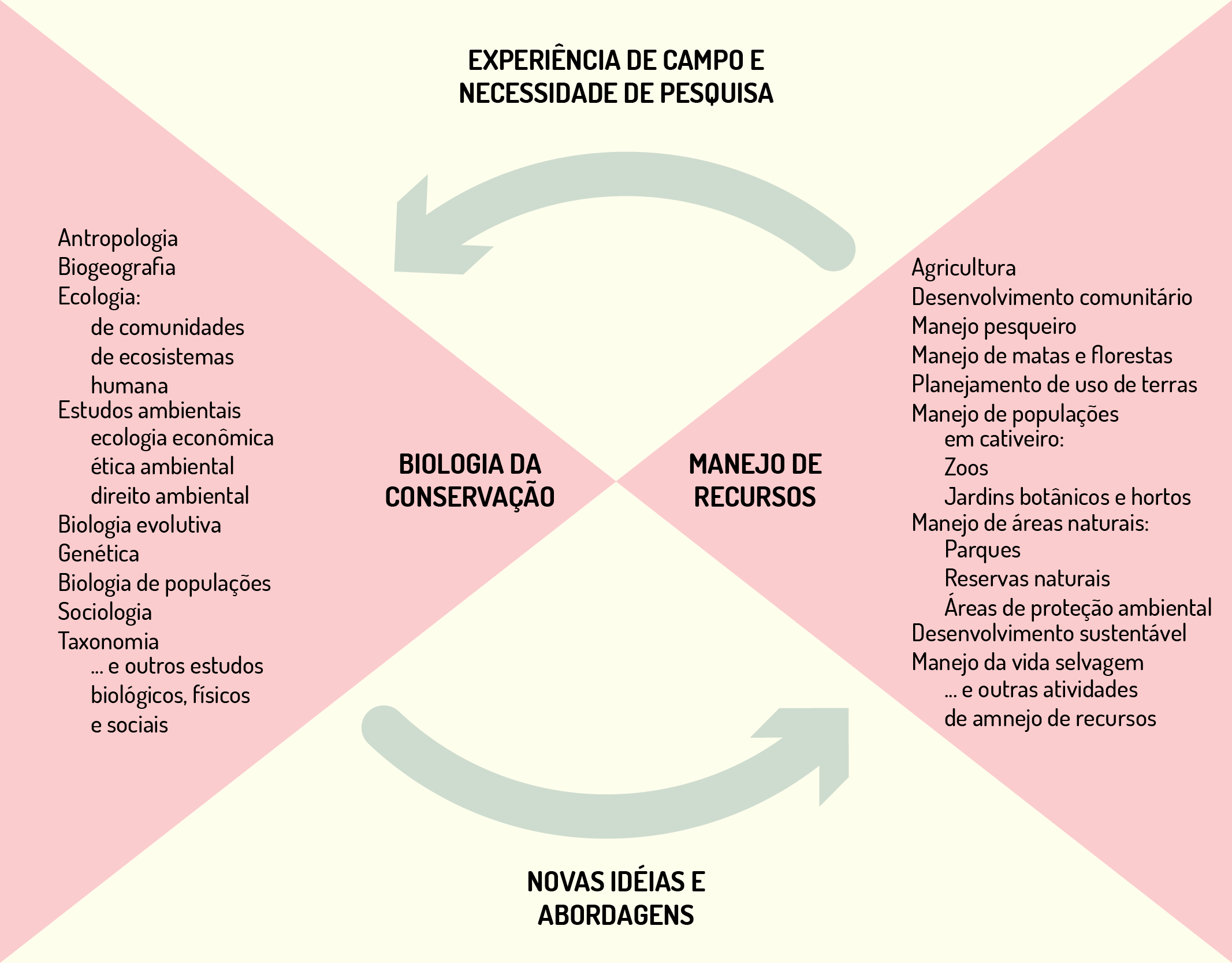

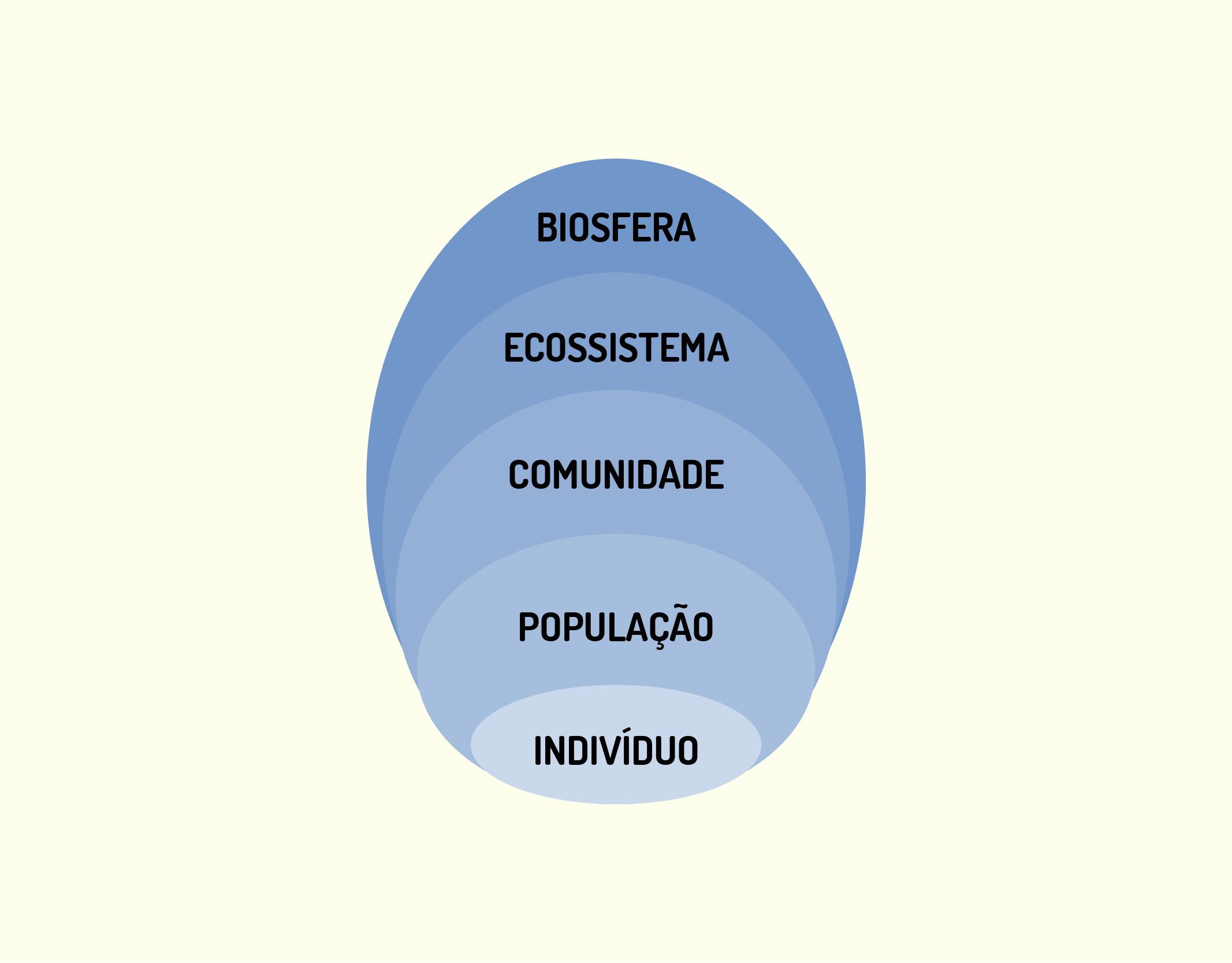

A diversidade biológica pode ser classificada em três níveis: 1. A diversidade biológica no nível das espécies, o que inclui todos os organismos na terra (bactérias, protistas, reinos multicelulares de plantas, animais e fungos); 2. A variação genética dentre as espécies; e 3. A variação entre as comunidades biológicas nas quais as espécies vivem (ecossistemas) (PRIMACK; FRAIM, 2015, p.10). Quando o meio ambiente se encontra em equilíbrio, ele oferece diferentes serviços para a qualidade de vida e ambiental, como:

- produção de alimentos;

- regulação do clima;

- produção de matérias-primas;

- fornece suprimentos de água (estocagem e retenção);

- regulação de distúrbios (proteção contra tempestades, controle de inundações, recuperação de secas etc.);

- absorção e reciclagem de resíduos gerados pelo homem;

- recreação e cultura;

- refúgio para populações residentes e migrantes;

- controle biológico (regulação de populações),

- regulação da composição química da atmosfera;

- controle da erosão do solo e retenção de sedimentos;

- regulação de fluxos hidrológicos;

- processos de formação de solos, ciclo de nutrientes;

- recursos genéticos;

- polinização.

Entretanto, este equilíbrio pode ser quebrado a partir de impactos negativos a este ambiente. As principais ameaças à diversidade biológica são extinção de espécies, destruição, fragmentação, degradação e poluição dos habitats, exploração indevida de determinadas espécies, introdução de espécies exóticas, entre outras. Vamos agora discutir um pouco mais sobre essas ameaças?

As florestas tropicais costumavam cobrir cerca de 15% da área terrestre do planeta, mas atualmente elas cobrem apenas 6% a 7%. O interesse pela flora do Brasil existe desde o século XVI, e se intensificou quando os botânicos europeus passaram a visitar o país, do século XVII ao XIX, para estudar as paisagens e a flora brasileira. A exploração indevida de plantas nativas e madeira dizimaram florestas inteiras em meio século. Além disso, o desmatamento para a prática da agricultura, pecuária, extrativismo mineral e expansão urbana provocaram grandes fragmentações florestais. A caça, pesca predatória e a poluição proveniente da própria urbanização reduziram as chances de espécies nativas sobreviverem, provocando um desequilíbrio ambiental que muitas vezes pode se tornar irreversível, como é o caso da extinção de espécies.

As áreas ocupadas pelas atividades humanas se expandiram tanto no último século que, atualmente, em muitas regiões as áreas ocupadas pelos ecossistemas naturais se reduziram a pequenas manchas em meio às atividades rurais, industriais e cidades. Na ciência da ecologia, estas pequenas manchas de ecossistemas naturais são chamadas de “fragmentos”. A fragmentação florestal é resultado de inúmeras perturbações ocorridas com os desmatamentos durante os processos de ocupação territorial. Os fragmentos florestais podem ser considerados como ilhas de diversidade, pois se encontram desconectados de outras formações florestais, cercados por diversos outros usos da terra presentes na paisagem. Quando o ecossistema natural é uma floresta, estas pequenas manchas são denominadas “fragmentos florestais”. A fragmentação é uma das maiores ameaças para a conservação da biodiversidade. Vários são os efeitos negativos da fragmentação sobre a sobrevivência da fauna e da flora nativa.

31229 Fragmentos florestais da Reserva Biológica Poço das Antas no Rio de Janeiro Fonte: Ernesto Viveiros de Castro. In: ((o))eco

O principal efeito causado pela fragmentação é a redução ou a incapacidade das populações terem um fluxo gênico (movimento de genes de uma população para outra). Quando os organismos se reproduzem sexualmente ocorre uma mistura genética, resultando em novas recombinações de genes. Isso é percebido facilmente: os filhos nunca são iguais aos seus pais e nem aos seus irmãos (com exceção aos gêmeos idênticos) (SEOANE, 2006, pp.110-111). A diversidade genética é um dos principais focos da biologia da conservação, já que ela fornece o potencial adaptativo/evolutivo de uma espécie.

Quanto menor e mais isolado é o fragmento, mais a população estará sujeita a perda de variabilidade genética, o que poderá comprometer a sobrevivência local da espécie, a longo prazo. A fragmentação faz com que as populações de espécies fiquem isoladas (como ilhas), dificultando ou impossibilitando que um indivíduo migre para outro fragmento para se reproduzir. Isto aumenta a probabilidade de cruzamentos consanguíneos, podendo reduzir a capacidade de sobrevivência, além da capacidade adaptativa, a fertilidade, o vigor, o porte e a produtividade.

A fragmentação não está presente apenas no ecossistema terrestre, mas também nos ecossistemas aquáticos. Com o aumento da erosão, da exploração das matas ciliares, poluição e captação de água de forma irregular, o nível da água pode ser reduzido drasticamente, gerando assim pequenas poças e fragmentos do rio existente, tornando um rio em várias lagoas. Outro motivo da fragmentação do ecossistema aquático é o corte dos rios pela construção de barragens, rodovias ou ferrovias. Estas obras de infraestrutura cortam rios no meio, impedindo o fluxo d´água natural, evitando com que as espécies migram para reprodução, uma vez que retornam para os rios onde nasceram para desovar.

31329 Represa de Hoover, Nevada Fonte: Skeeze (Pixabay)

A perda de habitats tem sido consequência do desmatamento ou da degradação dos ecossistemas do planeta, acelerando o desaparecimento de animais e plantas. Mas o que é habitat? Um habitat é ambiente natural que é habitada por uma determinada espécie de animal, planta ou outro organismo. Ou seja, área onde organismo vive e onde pode encontrar alimento, abrigo, proteção e companheiros para reprodução. O mau uso dos recursos naturais, a poluição e a expansão urbana estão entre as principais causas da perda de habitat, que muitas vezes são específicos ou únicos para uma espécie, como no caso de espécies endêmicas. A diminuição do endemismo de determinada espécie é uma forte ameaça à biodiversidade. Neste caso, o nosso país se destaca negativamente, uma vez que possui alto índice de endemismo na Mata Atlântica e o Cerrado, por exemplo, mas estão seriamente ameaçadas de extinção.

Outra causa importante que leva à extinção, é a bioinvasão. Esta consiste na introdução de espécies não nativas (espécies exóticas), também chamadas de espécies invasoras. As espécies exóticas podem ter vantagens competitivas, ao serem favorecidas pela ausência de predadores (não havendo uma pressão sobre o crescimento populacional), pela degradação dos habitats (que afetam diretamente as espécies locais), podendo dominar os nichos ocupados pelas espécies nativas. A criação ou soltura de espécies vindos de outros locais, ou até outros países tendem a ser mais eficientes que as espécies nativas no uso dos recursos. Dessa forma, multiplicam-se rapidamente, ocasionando uma competição (por local, alimento), provocando um desequilíbrio local, impactando diretamente a espécie nativa, onde pode gerar a redução das espécies e até a extinção local das espécies nativas.

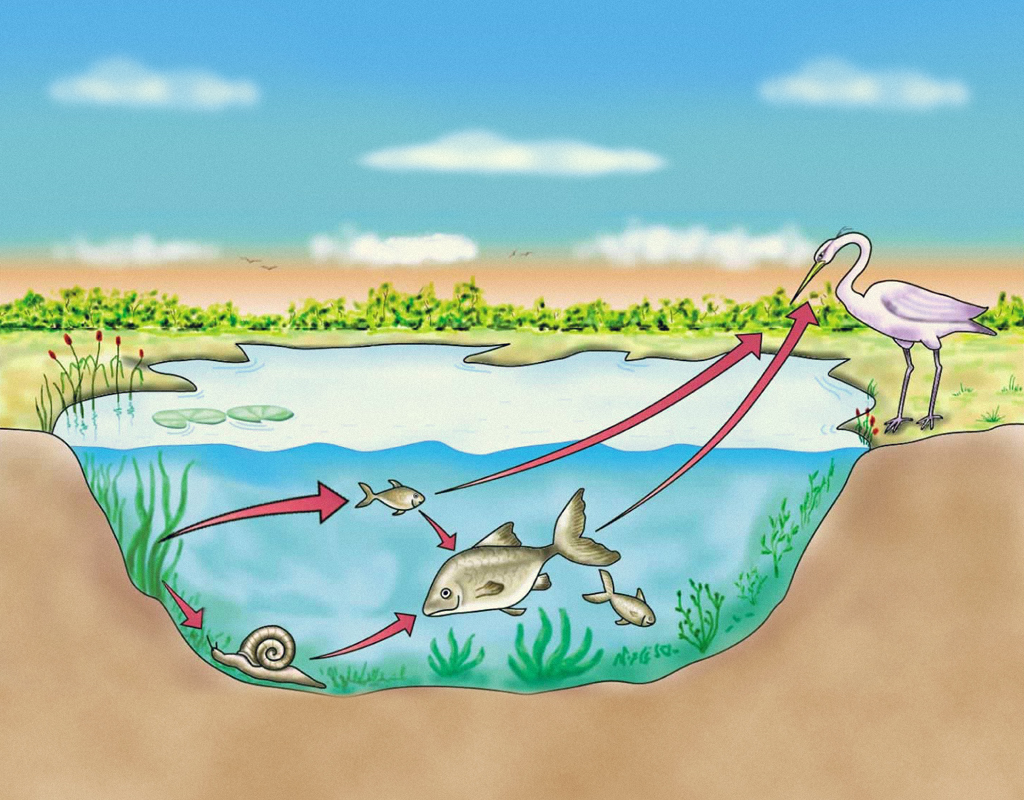

Cada animal presente no ecossistema possui uma função e dependem uns dos outros para sobreviver, como é o caso das plantas que necessitam da água e dos insetos para polinização; os peixes precisam do oxigênio da água; dos animais pulmonados que precisam do oxigênio liberado pelas plantas, todos interdependentes uns dos outros. O tamanho de um ecossistema pode variar desde uma poça de água até ser considerado um planeta inteiro, sendo um ecossistema composto de todos os ecossistemas existentes.

31429 Interdependência em ecossistema aquático Fonte: Barreto (2008)

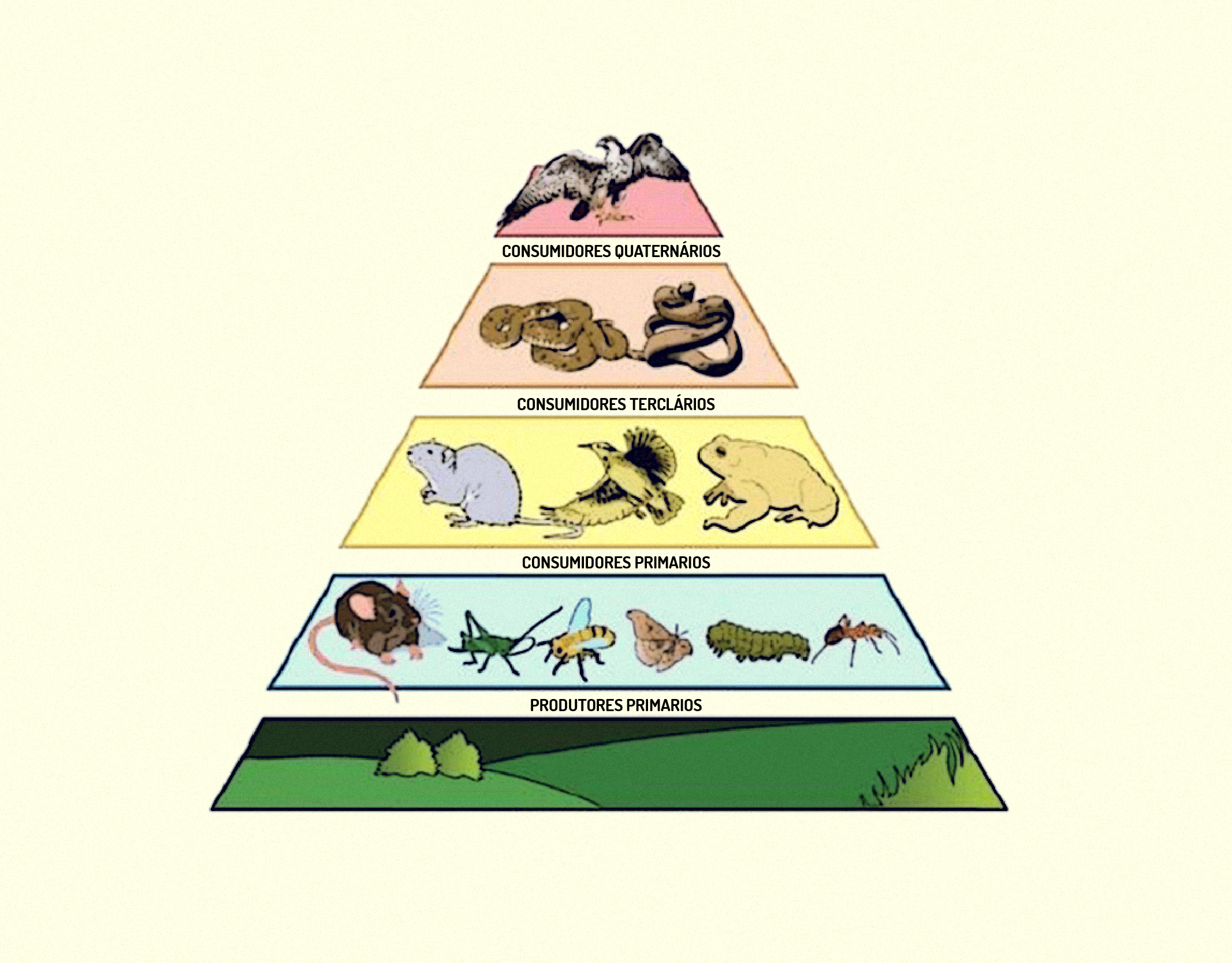

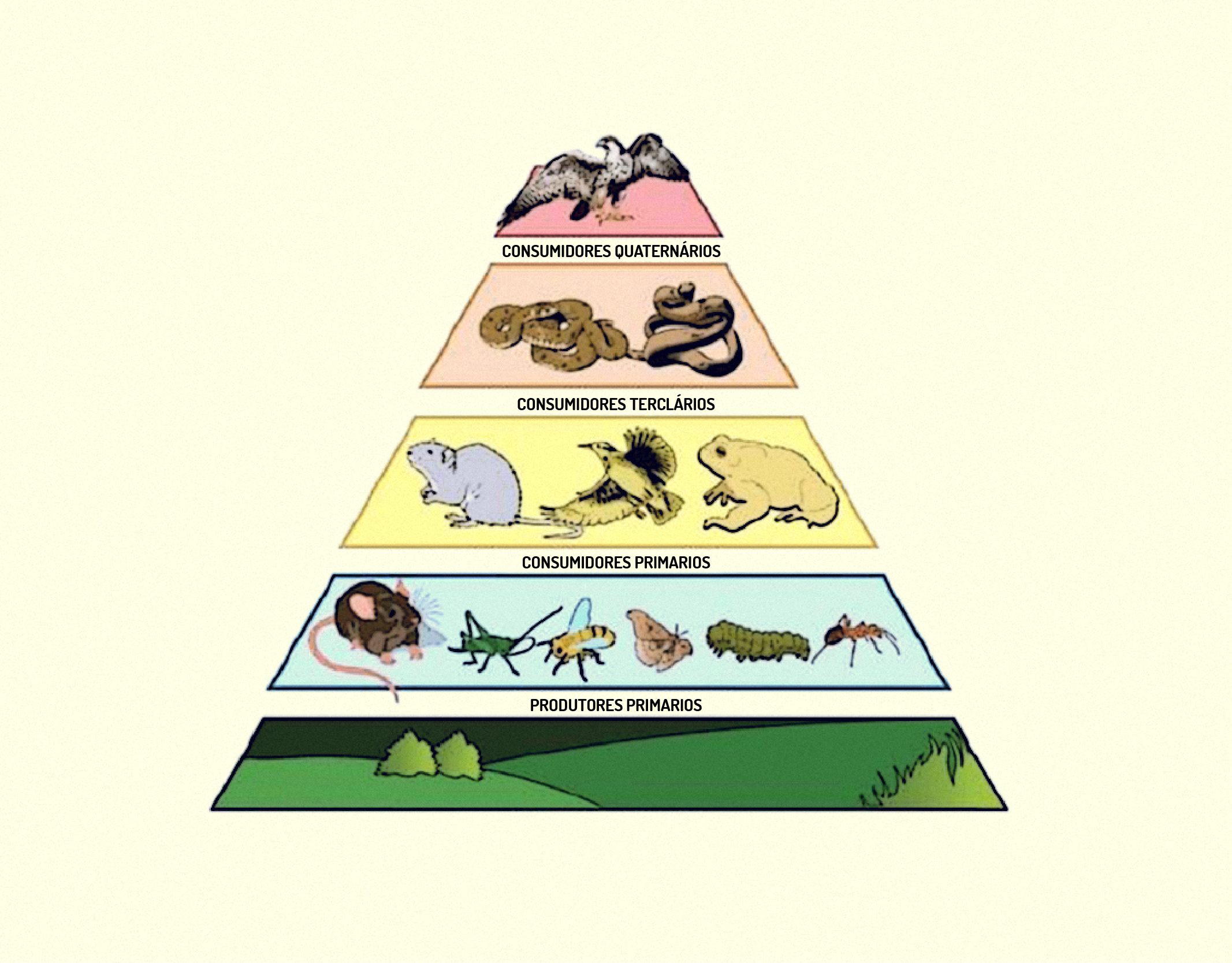

Com a perda da espécie e, consequentemente, o patrimônio genético, há um desequilíbrio na dinâmica das relações tróficas entre os seres vivos que compõem a teia alimentar em que a espécie se insere. Os níveis tróficos (níveis alimentares) são as etapas, ou níveis, da cadeia alimentar caracterizados de acordo com o tipo de alimentos que os organismos consomem. A hierarquização destes níveis é determinada pelas especificidades do meio em que a cadeia alimentar se insere. Se alguma espécie de um nível trófico desaparece, automaticamente o predador estará ameaçado por falta de alimento, ou irá substituir por outro tipo, ou até mesmo migrar para outros locais em busca de melhor disponibilidade de recursos (PRIMACK; FRAIM, 2015).

No primeiro nível trófico estão os organismos produtores, chamados de autótrofos por serem capazes de produzir seu próprio alimento, como no caso das plantas, algas e algumas bactérias que fazem fotossíntese. No segundo nível trófico estão os organismos consumidores, ou heterótrofos, quenão são capazes de produzir o próprio alimento e precisam obter energia por meio da ingestão de matéria orgânica, como os herbívoros e carnívoros. Vale ressaltar que os organismos consumidores podem ser divididos em consumidores primários, secundários, terciários e quaternários. No último nível estão localizados os organismos decompositores, ou detritívoros, que se alimentam de excretas e restos mortais dos seres vivos, como no caso de fungos e bactérias que realizam a decomposição (PRIMACK; FRAIM, 2015).

31529 Níveis tróficos. Fonte: CK-12 Foundation modificado pelo autor. Disponível em: https://www.ck12.org/book/CK-12-Biology-Advanced-Concepts/section/18.7/

A preocupação com a conservação da biodiversidade e da fauna silvestre iniciou-se em 1967 com a criação da Lei de Proteção à Fauna - Lei nº 5197/1967, que dispõe:

Artigo 1º - os animais de quaisquer espécies, em qualquer fase de seu desenvolvimento e que vivem naturalmente fora do cativeiro, constituindo a fauna silvestre, bem como seus ninhos, abrigos e criadouros naturais, são propriedades do Estado, sendo proibida a sua utilização, perseguição, caça ou apanha.

Foi a partir desta legislação que as preocupações aos riscos associados à extinção das espécies, à perda de funções ecológicas e do equilíbrio do ecossistema tornaram-se efetivos. Um instrumento importante empregado para o conhecimento das espécies ameaçadas de extinção e de suas possíveis causas têm sido as Listas Vermelhas (RedList), que funcionam como um inventário do estado de conservação das espécies, e auxiliam no controle do tráfico e comércio ilegal de plantas (LISTA VERMELHA, vol. I/MMA, 2008).

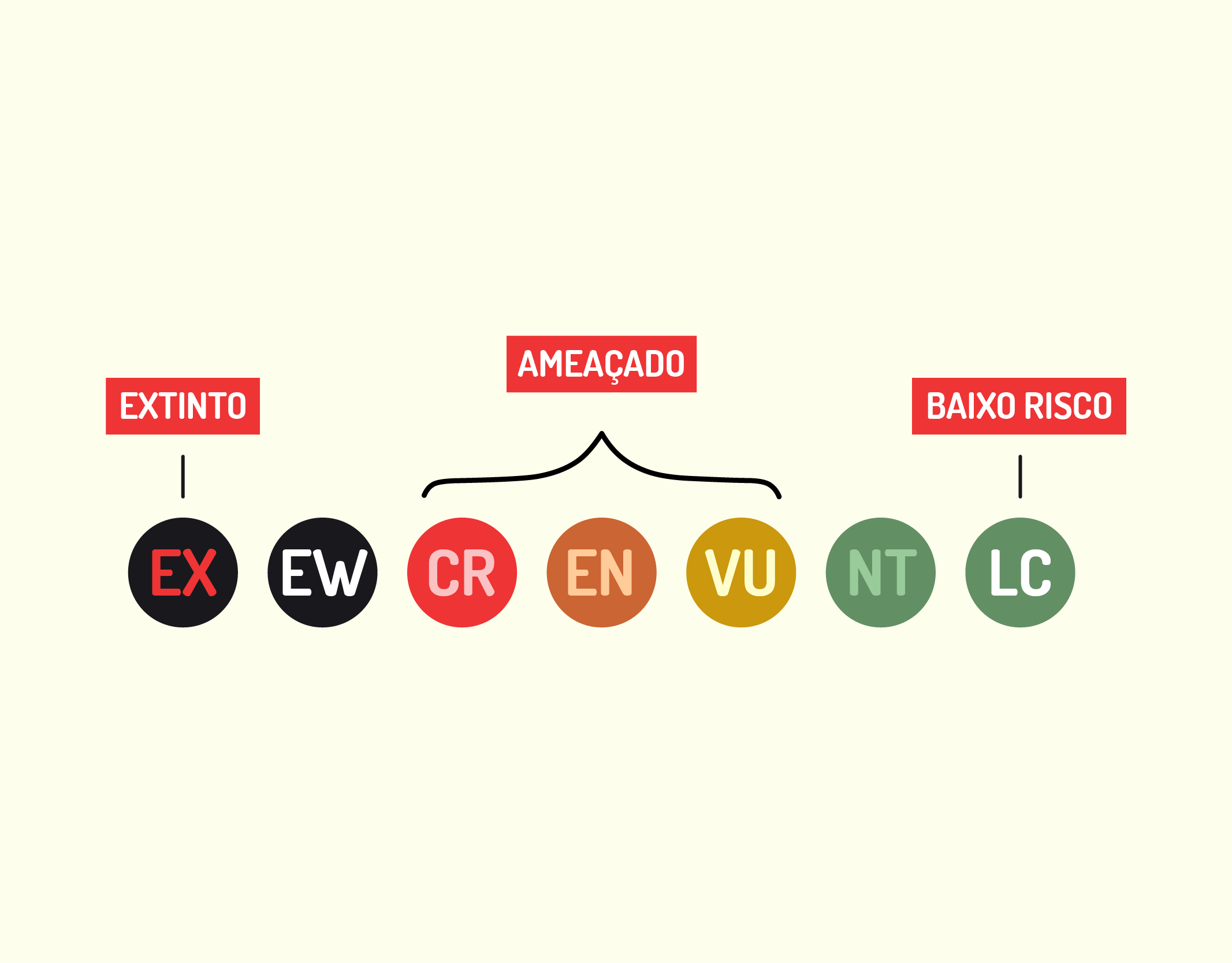

O Brasil elaborou sua primeira lista de espécies ameaçadas de extinção em 1968, e em 1994 a União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais (IUCN - International Union for Conservation of Nature) padronizou critérios e categorias a serem utilizadas para a sistematização do estado de conservação de espécies e para a criação de Listas Vermelhas. Foram definidos 9 grupos mediante critérios que incluem a taxa de declínio da população, o tamanho e distribuição da população, a área de distribuição geográfica e o grau de fragmentação. Estes dados possibilitaram a classificação das espécies, como: Extinta (EX), Extinta na natureza (EW), Criticamente em perigo (CR), Em perigo (EN), Vulnerável (VU), Quase ameaçada (NT), Menos preocupante (LC), Deficiente de dados (DD), e Não avaliada (NE) (LISTA VERMELHA, vol. I, pp.46-47/MMA, 2008).

31629 Categoria IUCN Fonte: Lista Vermelha (2001)

|

Segura ou pouco preocupante

Least Concern (LC)

|

Risco mais baixo. Espécies abundantes e amplamente distribuídas são incluídas nesta categoria.

|

|

Quase ameaçada

Near Threatened (NT)

|

Está perto de ser classificada ou provavelmente será incluída em uma das categorias de ameaça (“Criticamente em Perigo”, “Em Perigo” ou “Vulnerável”) em breve.

|

|

Vulnerável

Vulnerable (VU)

|

Risco elevado de extinção na natureza em um futuro bem próximo.

|

|

Em perigo

Endangered (EN)

|

Provavelmente será extinta em um futuro próximo.

|

|

Criticamente em Perigo ou Em Perigo Crítico

Critically Endangered (CR)

|

São aquelas que enfrentam risco extremamente elevado de extinção na natureza.

|

|

Extinta na natureza

Extinct in the Wild (EW)

|

São espécies conhecidas por sobreviver apenas em cativeiro ou como uma população naturalizada fora de sua área natural.

|

|

Extinta

Extinct (EX)

|

Quando não há qualquer dúvida razoável que o último indivíduo morreu, a espécie é considerada Extinta.

|

|

Dados Insuficientes

Data Deficient (DD)

|

Não existem informações adequadas para fazer uma avaliação, direta ou indireta, do risco de extinção de uma espécie.

|

|

Não avaliada

Not Evaluated (NE)

|

Espécie não foi submetida aos critérios de avaliação de risco.

|

3410 Definições da classificação da Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas Fonte: MMA (2013)

Dados da edição de 2016 avaliou o risco de extinção de 8.922 vertebrados e 3.332 invertebrados de 18 grupos. Mais de 72% das espécies foram categorizadas como Menos Preocupante enquanto 9,7% foram categorizadas em algum nível de risco de extinção ou extintas. Com a presente avaliação, o Brasil soma 1.173 espécies da fauna ameaçadas e outras 10 são consideradas extintas ou extintas no território brasileiro.

|

Categoria

|

|

Grupo Taxonômico

|

Ameaçadas

|

Total ameaçadas

|

|

EW

|

CR

|

EN

|

VU

|

|

Mammalia

|

-

|

12

|

43

|

55

|

110

|

|

Aves

|

1

|

42

|

71

|

120

|

234

|

|

Reptilia

|

-

|

10

|

50

|

20

|

80

|

|

Amphibia

|

-

|

18

|

12

|

11

|

41

|

|

Myxini

|

-

|

-

|

-

|

1

|

1

|

|

Elasmobranchii Marinhos

|

-

|

27

|

8

|

19

|

54

|

|

Elasmobranchii Continentais

|

-

|

7

|

6

|

29

|

42

|

|

Actinopteri Continentais

|

-

|

100

|

112

|

99

|

311

|

|

Invertebrados terrestras

|

-

|

83

|

81

|

69

|

233

|

|

Invertebrados de água dove

|

-

|

12

|

16

|

9

|

37

|

|

Invertebrados marinhos

|

-

|

6

|

7

|

16

|

29

|

|

Total de Espécies

|

1

|

318

|

406

|

448

|

1,173

|

3510 Espécies da fauna ameaçadas no Brasil Fonte: Lista Vermelha (2016)

|

CATEGORIA

|

|

EXTINTA (EX)

|

Noronhomys vespuccii Carleton & Olson, 1999

|

|

Cichlocolaptes mazarbarnetti Mazar-Barnett & Buzzetti, 2014

|

|

Glaucidium mooreorum Silva, Coelho e Gonzaga, 2002

|

|

Philydor novaesi Teixeira & Gonzaga, 1983

|

|

Phrynomedusa fimbriata Miranda-Ribeiro, 1923

|

|

REGIONALMENTE EXTINTA (RE)

|

Numenius borealis (Forster, 1772)

|

|

Anodorhynchus glaucus (Vieillot, 1816)

|

|

Sturnella defilippii (Bonaparte, 1850)

|

|

Carcharhinus isodon (Müller & Henle, 1839)

|

|

Schroederichthys bivius (Müller & Henle, 1838)

|

3610 Espécies brasileiras extintas Fonte: Lista Vermelha (2016)

31729 EX Limpa-folha-do-nordeste (Philydor novaesi). Endêmica do Alagoas e Pernambuco Fonte: WikiAves (2017)

31829 EX Gritador-do-nordeste (Cichlocolaptes mazarbarnetti). Endêmica dos estados de Alagoas e Pernambuco Fonte: WikiAves (2017)

31929 EX Caburé-de-pernambuco (Philydor novaesi). Corujinha endêmica das florestas do Pernambuco Fonte: WikiAves (2017)

32029 EX Phrynomedusa fimbriata. Endêmica de Mata Atlântica Fonte: Researchgate (2016)

32129 RE Arara-azul-pequena (Anodorhynchus glaucus). Era encontrada no Uruguai, na Argentina, Paraguai, Uruguai e sul do Brasil Fonte: Fiocruz (2017)

32229 RE Maçarico-esquimó (Numenius borealis). Espécie migratória do Canadá Fonte: Maçarico-esquimó (2006, on-line)

32329 RE Peito-vermelho-grande (Sturnella defilippii). Registrado em Santa Catarina e Paraná Fonte: WikiAves (2017)

32429 RE Tubarão-dente-liso (Carcharhinus isodon). Ocorre na costa dos Estados Unidos até o Uruguai Fonte: Fishbase (2017)

32529 RE Cação-lagarto (Schroederichthys bivius). Ocorre no Brasil, Chile, Uruguai, Argentina e Peru Fonte: Fishbase (2017)

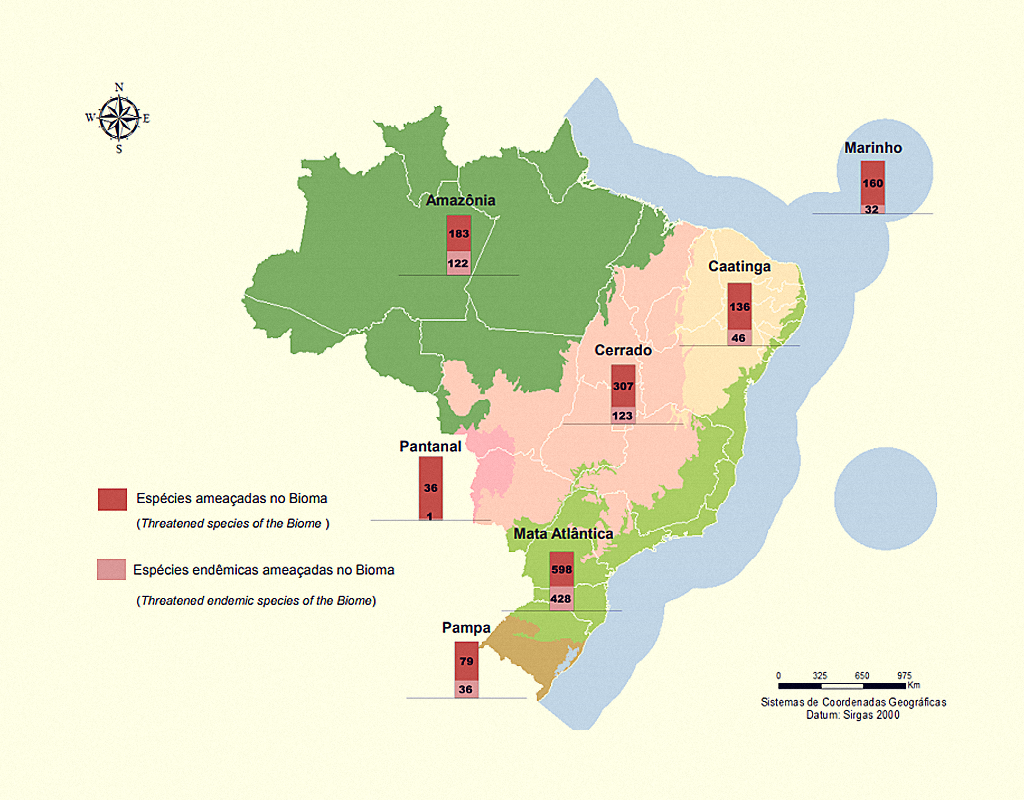

De acordo com a Lista Vermelha de 2016, os vetores de ameaça à fauna estão relacionados à perda e degradação do habitat ou à retirada direta de indivíduos da natureza. Os fatores antrópicos que causam perda e degradação de habitat são diversos e variam de acordo com a região do país e perfil econômico, entretanto pode-se afirmar que a primeira causa de impacto no bioma são atividades agropecuárias, exceto para o bioma Amazônia, onde o fator de maior impacto está ligado à geração e transmissão de energia. A expansão urbana aparece como segundo vetor de mais impacto nos biomas Mata Atlântica e Pampa.

Fique por dentro

As unidades de conservação têm sido espaços para pesquisas científicas sobre a biodiversidade, sociais e econômicas, para identificação de novas espécies, novos medicamentos. Te convido a assistir a entrevista dada pela Kátia Ribeiro, Coordenadora de Pesquisa e Monitoramento do ICBio, que explica mais sobre a importância das UCs. Link: www.youtube.com

32629 Mapa de espécies ameaçadas por bioma Fonte: Lista Vermelha (2016)

Compreender o estado de conservação da biodiversidade é o ponto de partida para um planejamento de ações para a redução do risco de extinção das espécies, garantir sua sobrevivência e, consequentemente, manter a funcionalidade dos ecossistemas. Por este motivo, a IUCN tenta reavaliar a classificação de cada espécie a cada 5 anos, ou pelo menos uma vez a cada dez anos.

Em 2003, foi estruturado o Programa Nacional da Diversidade Biológica - PRONABIO e a Comissão Nacional da Biodiversidade decreto nº 4.703\2003, com o objetivo de identificar as áreas prioritárias para conservação da biodiversidade, avaliar tendências atuais da ocupação humana do território brasileiro, e formular as ações mais importantes para a conservação dos nossos recursos naturais. Veremos um pouco mais sobre este assunto, no nosso próximo tópico.

Reflita

A extinção de espécies é a pior consequência dos impactos ambientais, seja natural ou antrópico. Separei para você, aluno(a), um documentário da History Channel sobre a causa da extinção de espécies em todo mundo. Veja por meio do link: www.youtube.com

Atividades

As Listas Vermelhas foram definidas mediante critérios que incluem a taxa de declínio da população, o tamanho e distribuição da população, a área de distribuição geográfica e o grau de fragmentação, e classificadas em 9 grupos, sendo alguns destes:

- Extinta (EX), Extinta na natureza (EW), Criticamente em perigo (CR), Em perigo (EN), Vulnerável (VU), Quase ameaçada (NT) e Menos preocupante (LC).

As principais categorias são: Extinta (EX), Extinta na natureza (EW), Criticamente em perigo (CR), Em perigo (EN), Vulnerável (VU), Quase ameaçada (NT), Menos preocupante (LC).

- Extinta (EX), Quase Extinta (QE), Quase ameaçada (NT), Vulnerável (VU) e Menos preocupante (LC).

Não existe a categoria Quase Extinta (QE).

- Extinta (EX), Criticamente em perigo (CR), Quase ameaçada (NT), Em perigo (EP) e Sem Risco de Extinção (SE).

Não existe a categoria Sem Risco de Extinção (SE).

- Extinta (EX), Crítica (CR), Quase ameaçada (NT), Vulnerável (VU), Extinta na natureza (EW) e Menos preocupante (LC).

Não existe a categoria Crítica (CR).

- Extinta (EX), Quase ameaçada (NT), Criticamente em perigo (CR), Vulnerável (VU) e Sem Risco de Extinção (SE).

Não existe a categoria Sem Risco de Extinção (SE).

Estratégias de conservação para as espécies ameaçadas

O Brasil vem lutando para conservar o que resta das florestas naturais e recuperar as áreas degradadas. Com o desmatamento e poluição dos corpos hídricos, vem ocasionando uma perda e destruição de habitat dos animais, sendo um dos maiores fatores para a extinção. A expansão urbana aparece como segundo vetor de mais impacto apenas nos biomas Mata Atlântica e Pampa, mas afetando um número tão significativamente alto de espécies que a projeta para o segundo lugar a nível nacional. Para as espécies marinhas, o principal fator de ameaça tem sido a pesca desordenada, seja a espécie alvo ou capturada incidentalmente. Outros fatores que afetam as espécies são aqueles relacionados à degradação do habitat, como poluição, aqui incluindo poluição física, química, sonora e luminosa, transporte marítimo, urbanização da região litorânea e atividades ligadas ao turismo.

O Brasil possui a maior cobertura de florestas tropicais do mundo, com a flora mais rica do mundo, com cerca de 55 mil espécies de plantas superiores (aproximadamente 22% do total mundial) (PROBIO, 2002\MMA). Por possuir uma grande extensão territorial, é dono de uma grande diversidade geográfica e climática, abrigando uma imensa diversidade biológica, o que faz dele o principal entre os países detentores de megadiversidade do Planeta, possuindo entre 15% a 20% das 1,5 milhões de espécies descritas na Terra. Mas a grande preocupação que existe hoje é o desaparecimento de muitas espécies, o que poderá reduzir drasticamente a biodiversidade no Brasil (PROBIO, 2002\MMA). Esse desaparecimento deve-se às ameaças como desmatamento; a expansão agrícola sem controle ambiental; a expansão da área urbana desordenada; expansão de ocupação de turismo/lazer sem controle ambiental; por projetos e obras de infraestrutura (cidades, rodovias, ferrovias, aeroportos, portos etc.); pela exploração de espécies ameaçadas de extinção (produção de produtos que utilizam a flora); e pela ameaça de caça e tráfico de animais. São retirados em média 12 milhões de animais a cada ano, contribuindo para o tráfico de animais ser o segundo tipo de tráfego mais rentável do Brasil, só perdendo para o tráfico de drogas (LISTA VERMELHA, vol. I, p.84/MMA, 2008).

Reflita

O desmatamento e o aquecimento global estão diretamente ligados. Cada 1km² de floresta derrubada, lança no ar até 50 mil toneladas de gás carbônico no ar, isso é equivalente à poluição de 50 mil carros 1.0 rodando 20km por dia. O que estamos fazendo para reduzir isto? Te convido a refletir com este vídeo. Link: www.youtube.com

Entre todos os motivos para explorar as riquezas naturais, porque é que é tão importante preservar a biodiversidade? Há várias razões para a preservação, que variam de motivos éticos, estéticos, econômicos e funcionais. O ser humano tem o dever moral de proteger outras formas de vida, como espécie dominante no planeta, uma vez quea diminuição de espécies pode prejudicar economicamente (alimentação, produção de medicamentos), as florestas brasileiras, que representam uma importante fonte de riquezas de matéria-prima para diversos setores estratégicos. A redução da biodiversidade leva a perda da qualidade ambiental, como a regulação do clima, purificação do ar, controle de pragas etc.

Para minimizar os impactos e subsidiar à conservação do meio ambiente, é necessário que o Brasil apoie ações que estabeleçam prioridades para utilização sustentável e a repartição de benefícios da diversidade biológica brasileira. Mas o que preservar? Onde? Por quê? Diante da carência de informações sobre como e o que preservar prioritariamente, um dos maiores desafios quanto à conservação da biodiversidade é a definição de planos de ação que estabeleça alvos de conservação, quais são as espécies ameaçadas, espécies endêmicas e ambientes importantes (como cavernas, por exemplo), e localize e descreva-os cientificamente. A partir da identificação das áreas relevantes para a biodiversidade e conservação de recursos naturais, seria possível analisar ameaças e pressão antrópica, e identificar as prioridades das áreas para a implementação das ações recomendadas. Na última década, várias iniciativas levaram à identificação de prioridades mundiais para a conservação, considerando índices de diversidade biológica, grau de ameaça e ecorregiões.

O Brasil possui hoje um total de 1.544.833 Km² de áreas protegidas, em 2029 unidades de conservação em todo o país, 326 delas geridas pelo ICMBio. Entretanto, pelo menos 180 espécies ameaçadas ainda não estão protegidas em nenhuma unidade de conservação e para outras 155 espécies, faltam informações a respeito. Além das áreas protegidas, o ICMBio também utiliza para a conservação das espécies os Planos de Ação Nacional para a Conservação das Espécies Ameaçadas de Extinção (PAN), elaborado e executado em conjunto com governos estaduais, municipais, universidades e sociedade civil. Os PANs são os instrumentos que implementam ações para a conservação de espécies ameaçadas. Atualmente, 545 espécies ameaçadas da fauna estão contempladas em pelo menos um dos mais de 40 PANs em vigor (LISTA VERMELHA, p.12/ICMBio&MMA, 2016).

Entre 1998 e 2000 que o Ministério do Meio Ambiente (MMA) realizou a primeira “Avaliação e Identificação das Áreas e Ações Prioritárias para a Conservação dos Biomas Brasileiros”. Avaliar e identificar áreas e ações prioritárias para a conservação é de grande importância para a biodiversidade brasileira e para o desenvolvimento sustentável do Brasil, uma vez que o conhecimento destas áreas possibilita que as decisões possam ser traduzidas em ações concretas, com a aplicação mais eficiente dos recursos financeiros disponíveis, sendo um subsídio fundamental para a gestão ambiental. Para isto, o Decreto 5.092/04 definiu que o Ministério do Meio Ambiente deveria definir as regras para a identificação destas áreas para a conservação, utilização sustentável e repartição dos benefícios da biodiversidade.

Fique por dentro

Durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento realizada no Rio de Janeiro em 1992, foi assinada a Convenção sobre Diversidade Biológica, cujo decreto foi aprovado em 1994. Conheça o Decreto Legislativo nº 2, de 1994 por meio do link: www.mma.gov.br

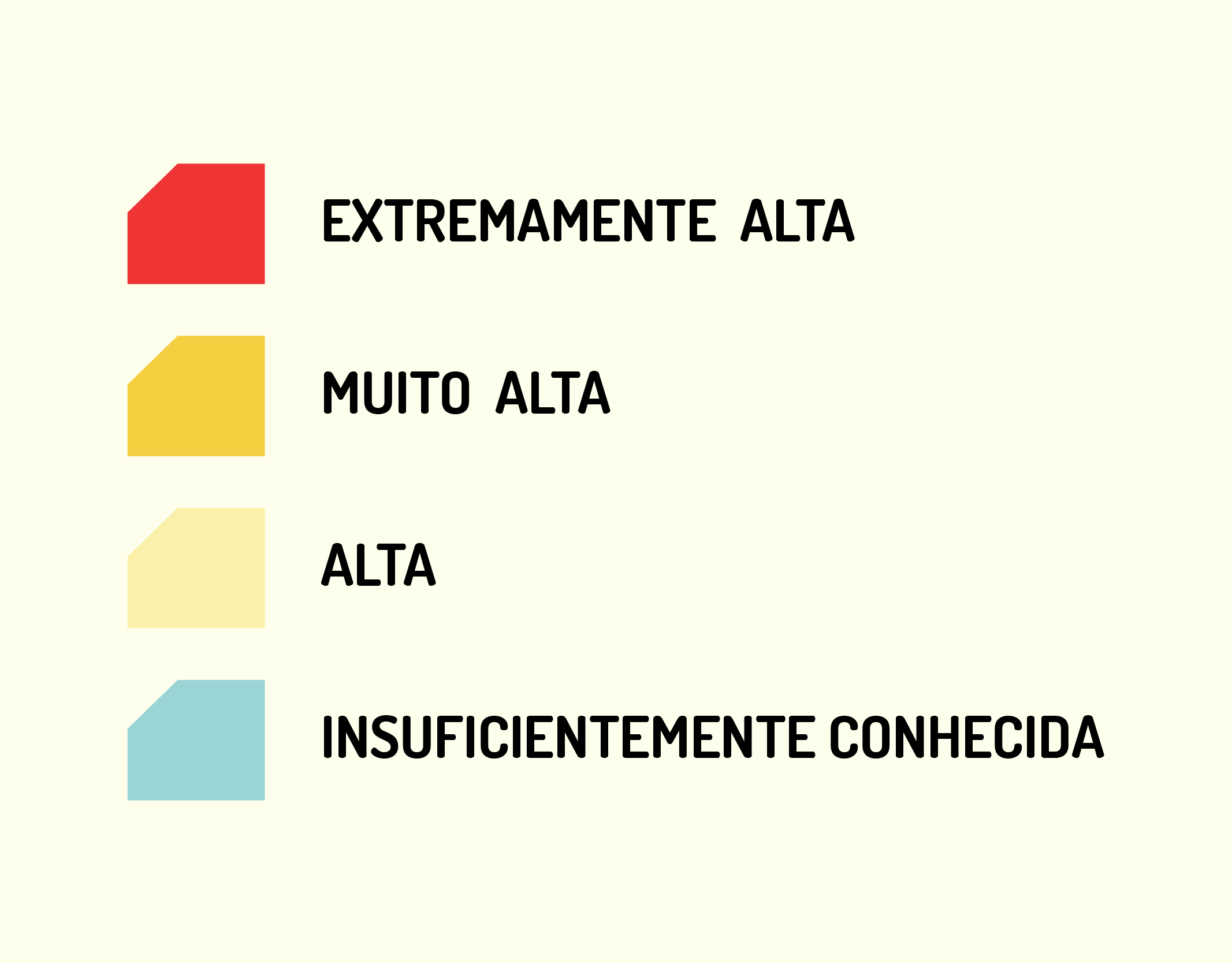

O Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade Biológica Brasileira (PROBIO) realizou uma ampla consulta de benefícios da biodiversidade na Amazônia, Caatinga, Cerrado e Pantanal, Mata Atlântica, Campos Sulinos, Zona Costeira e Marinha. No final do processo, foram listadas 900 áreas prioritárias para conservação, sendo estabelecidas pelo Decreto nº 5.092/04 e instituídas pela Portaria MMA nº 126/04 determinando também que estas áreas fossem monitoradas periodicamente. A lista classifica as áreas em três níveis: 1) por prioridade de conservação, 2) importância biológica, e 3) urgência de ação; além de recomendar ações prioritárias para cada uma e caracterizá-las quanto às ameaças e oportunidades. Para cada área identificada foram sugeridas a implementação de um conjunto de ações (Portaria MMA nº 126/04):

|

Ações de conservação: Criação de Unidades de Conservação, ampliação de Unidades de Conservação existentes, estabelecimento de áreas de exclusão de pesca, incentivo ao estabelecimento de mosaicos de áreas protegidas, fiscalização e controle;

Ações de manejo: Implementação e consolidação de Unidades de Conservação, manejo de bacias hidrográficas e dos recursos hídricos, recuperação de áreas degradadas, estabelecimento de corredores ecológicos, manejo sustentável dos recursos naturais, manejo de espécies-praga ou invasoras, solução de conflitos de gestão em áreas protegidas, fiscalização e controle;

Ações de pesquisa: Realização de inventários biológicos, monitoramento da biodiversidade, estudo de dinâmicas populacionais específicas, pesquisas de longo prazo;

Ações institucionais: Homologação de Terras Indígenas, reconhecimento de Terras de Quilombos, implantação de Comitês de Bacias, Zoneamento Ecológico-Econômico, implantação de programas de educação ambiental, implementação de mecanismos econômicos para apoiar a conservação da biodiversidade.

|

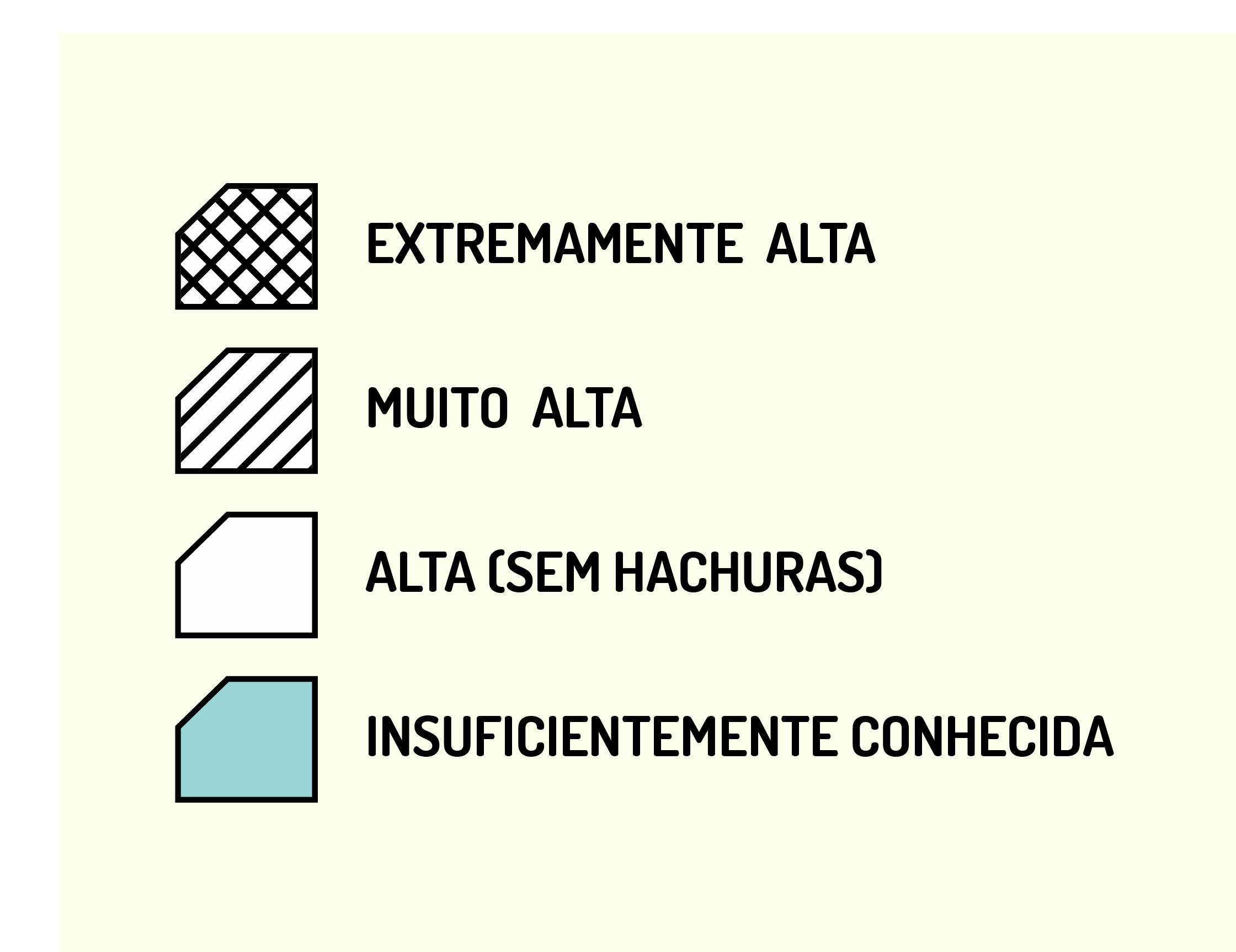

As áreas identificadas foram classificadas de acordo com seu grau de importância para biodiversidade e com a urgência para implementação das ações sugeridas, adotando as seguintes simbologias para importância biológica (Figura 3.27), e urgência das ações (Figura 3.28):

32729 Simbologia de importância biológica Fonte: MMA (2007)

32829 Simbologia de urgência das ações Fonte: MMA (2007)

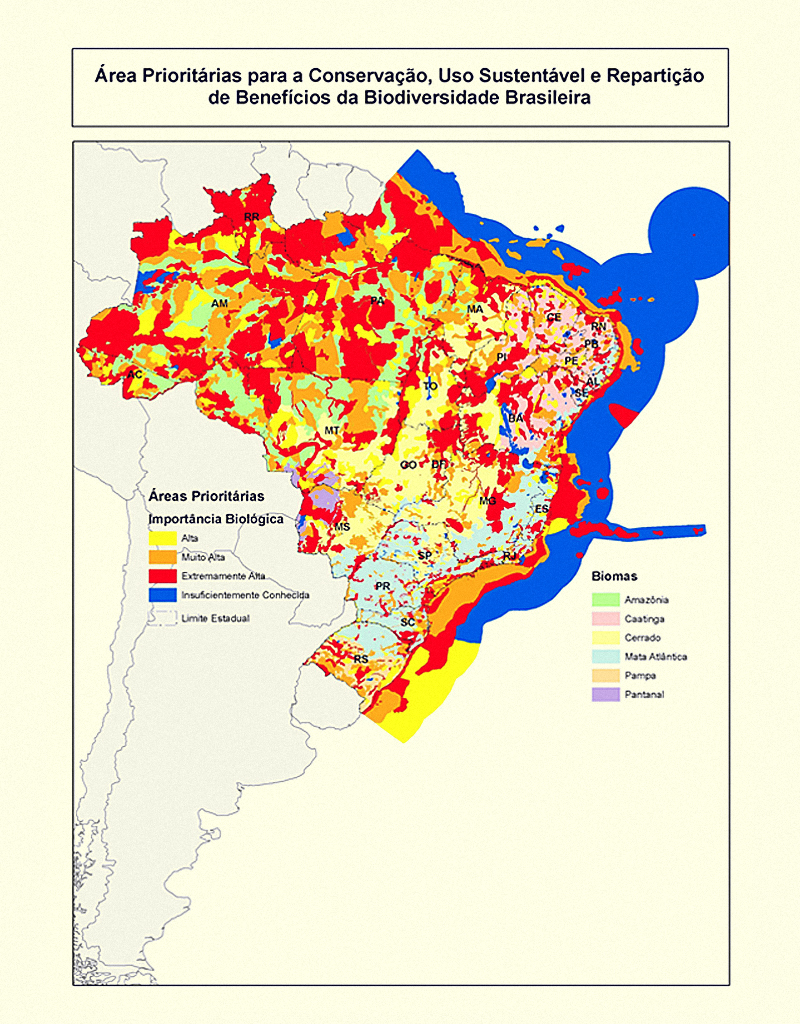

Ao final, o resultado foi a elaboração de um mapa final, contendo as áreas para cada bioma, considerando os critérios: 1) a criação de áreas protegidas, (sempre que recomendada), considerada como ação prioritária; 2) recuperação de áreas degradadas ou manejo de bacias hidrográficas (foram priorizadas em relação a ações amplas), como a realização de inventários biológicos, fiscalização e educação ambiental. Por meio da Portaria 126/04, o MMA estabeleceu que as áreas prioritárias são as apresentadas no mapa “Áreas Prioritárias para a Conservação, Utilização Sustentável e Repartição de Benefícios da Biodiversidade Brasileira”.

32929 Mapa áreas prioritárias para conservação, uso sustentável e repartição de benefícios da biodiversidade brasileira Fonte: MMA (2007)

Para o bioma Amazônia somou-se 824 áreas a serem priorizadas, das quais 334 são áreas novas e 490 são áreas já protegidas. A totalidade das áreas prioritárias ocupa cerca de 80% deste bioma, dos quais mais da metade (44,3% do bioma) são áreas já sob algum tipo de proteção em Terras Indígenas (TIs) ou Unidades de Conservação (UCs). Para as áreas novas, a criação de UCs de Uso Sustentável foi a ação prioritária mais recomendada, seguida pela criação de áreas protegidas de outras categorias como corredor ecológico e recuperação de áreas degradadas.

|

Número de áreas

|

Grau de importância

|

|

43%

|

Extremamente alta

|

|

32%

|

Muito alta

|

|

23%

|

Alta

|

|

2%

|

Insuficientemente conhecidas

|

3710 Novas áreas prioritárias indicadas para o bioma Amazônia Fonte: Elaborado pela autora

|

Número de áreas

|

Grau de importância

|

|

65%

|

Extremamente alta

|

|

19%

|

Muito alta

|

|

16%

|

Alta

|

|

0,5%

|

Insuficientemente conhecidas

|

3810 Áreas já protegidas indicadas como prioritárias no bioma Amazônia Fonte: Elaborado pela autora

Para o bioma Pantanal foram indicadas 50 áreas prioritárias, sendo cinco áreas já protegidas e 45 áreas novas, o que representa um aumento significativo em relação às 19 áreas propostas em 1998, com um aumento na extensão das áreas prioritárias de mais de 32% na área abrangida. As áreas novas e protegidas em conjunto, houve um aumento na proporção das áreas consideradas de importância extremamente alta de cerca de 47% para cerca de 52%. Com relação à proporção das áreas novas nas categorias de importância, observou-se a redução no número de áreas consideradas insuficientemente conhecidas e maior equilíbrio entre o número de áreas indicadas como importância alta e muito alta, mantendo-se porém o predomínio de áreas qualificadas como de importância extremamente alta.

|

|

Novas 2006

|

Protegidas 2006

|

Total 1998

|

|

Grau de Importância

|

Número de Áreas

|

Área (Km2)

|

%

|

Número de Áreas

|

Área (Km2)

|

%

|

Número de Áreas

|

Área (Km2)

|

%

|

|

Alta

|

11

|

17150

|

22%

|

0

|

0

|

0%

|

4

|

7822

|

13%

|

|

Muito Alta

|

12

|

19227

|

24%

|

0

|

0

|

0%

|

3

|

11107

|

19%

|

|

Extremamente Alta

|

21

|

39447

|

50%

|

5

|

4419

|

100%

|

9

|

18695

|

31%

|

|

Insufic. Conhecida

|

1

|

3319

|

4%

|

0

|

0

|

0%

|

3

|

22242

|

37%

|

|

TOTAL

|

45

|

79143

|

|

5

|

4419

|

|

19

|

59866

|

|

3910 Importância Biológica das áreas prioritárias do Bioma Pantanal entre 1998 e 2006. Fonte: MMA (2007)

Para o bioma Cerrado, foram indicadas 431 áreas prioritárias, sendo 181 áreas protegidas e 250 áreas novas, um aumento significativo em relação às 68 áreas propostas em 1998 e um aumento na extensão das áreas prioritárias de cerca de 37%. No bioma Caatinga, foram identificadas 292 áreas (51% da área total do bioma) consideradas prioritárias para a conservação da biodiversidade, sendo 72 áreas já protegidas e 220 novas áreas. Do total, 28 áreas foram classificadas como Insuficientemente Conhecida, 45 como de Alta Importância, 67 de Muito Alta importância e 80 pertencem à classe de Extremamente Alta. Com relação à prioridade de ação, 88 (30%) foram classificadas como Alta, 100 (34%) como Muito Alta, e 104 (36%) como Extremamente Alta. Em relação ao mapa do processo de identificação de Áreas Prioritárias de 2000, foi verificado um aumento significativo no número de áreas prioritárias de 82 áreas para 292 sugeridas atualmente.

|

Áreas prioritárias indicadas para o bioma Caatinga

|

|

1999

|

2006

|

|

Número de áreas

|

Grau de importância

|

Número de áreas

|

Grau de importância

|

|

26

|

Extremamente alta

|

105

|

Extremamente alta

|

|

33

|

Muito alta

|

173

|

Muito alta

|

|

96

|

Alta

|

198

|

Alta

|

|

22

|

Insuficientemente conhecidas

|

46

|

Insuficientemente conhecidas

|

31010 Comparativo de áreas prioritárias indicadas para o bioma Caatinga entre 1999 a 2006 Fonte: Elaborado pela autora

No bioma Pampa, o resultado final identificou 105 áreas prioritárias, que correspondem a 52,9% do bioma. Destas áreas, 17 já são protegidas e 88 (49,3% do total) são novas áreas e, apenas 3,6% são áreas sob algum tipo de proteção (UCs ou TIs). As áreas prioritárias foram classificadas como de importância biológica Extremamente Alta 38,9%; Muito Alta 41%; Alta 18,8%; e Insuficientemente Conhecida 1,1%.

As Áreas Prioritárias para a Zona Costeira e Marinha foram distribuídas entre os cinco biomas (Mata Atlântica; Amazônia; Caatinga; Cerrado; Pampa). A Mata Atlântica contabilizou 301 áreas prioritárias de Zona Costeira; e a Amazônia com 110 áreas. Estes biomas correspondem, respectivamente, a 59,3 e 21,7% do total das áreas, ou seja, 432.234 km². Os biomas da Caatinga, Pampa e Cerrado completam a lista com, respectivamente, 39.120 km², 17.364 km² e 4.010 km².

Após a identificação das prioridades de conservação nas áreas relevantes para a biodiversidade foi possível definir ações prioritárias de conservação, uso sustentável e repartição de benefícios, incluindo:

- Ações de conservação: criação de unidades de conservação, ampliação de unidades de conservação existentes, incentivo a fiscalização e controle.

- Ações de manejo: implementação e consolidação de unidades de conservação já existentes, recuperação de áreas degradadas, estabelecimento de corredores ecológicos, manejo sustentável dos recursos naturais, manejo de espécies-praga ou invasoras.

- Ações de pesquisa: realização de inventários biológicos, monitoramento da biodiversidade, estudo de dinâmicas populacionais específicas, pesquisas de longo prazo.

- Ações institucionais: homologação de terras indígenas, reconhecimento de terras de quilombos, implantação de comitês de bacia, zoneamento ecológico-econômico, implantação de programas de educação ambiental, implementação de mecanismos econômicos para apoiar a conservação da biodiversidade (Portaria MMA nº 9\2007).

Vimos, neste tópico, que a biodiversidade brasileira tem sofrido perdas significativas e só será preservada por meio da proteção de grandes áreas que possibilitem a manutenção de ecossistemas viáveis e dos processos evolutivos. O Brasil possui cerca de 8,49% do seu território em unidades de conservação federais e estaduais, entre categorias de proteção integral e de uso sustentável. Estes valores incluem as Áreas de Proteção Ambiental (APAs), que apesar de ter entre os seus objetivos a proteção da biodiversidade e a utilização sustentável dos recursos naturais, nem sempre cumprem a função de conservação da diversidade biológica. O percentual de proteção dos biomas e de suas zonas de transição (ecótonos) é, em ordem decrescente: Costeiro (9%), Amazônia (4,6%), Ecótono Cerrado-Caatinga (3,4%), Mata Atlântica (1,8%), Caatinga (0,7%), Ecótono Cerrado-Amazônia (0,6%), Pantanal (0,6%), Campos Sulinos (0,3%) e, por último, o Ecótono Caatinga-Amazônia (0,1%). Entretanto, as áreas protegidas existentes no Brasil são, em geral, pequenas, isoladas, e sua implantação apresenta diversos problemas. Além disso, o sistema de unidades de conservação, muitas vezes direcionado à proteção de ecossistemas e algumas espécies específicas, não têm sido suficientes para conservar a totalidade da biodiversidade.

Embora os números não sejam satisfatórios, a implantação de Unidades de Conservação tem se mostrado eficiente, e é uma das estratégias primordiais para preservação dos ecossistemas e da diversidade biológica de qualquer país. Para uma maior eficiência conservacionista, também é necessário que as ações sejam adotadas em conjunto. O Ministério do Meio Ambiente (MMA) e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) buscou avançar na proteção das espécies, principalmente as que tiveram a situação agravada e as que ainda não foram contempladas por Planos de Ação Nacionais para a Conservação das Espécies Ameaçadas de Extinção (PAN) ou que estão ausentes das Unidades de Conservação (UC). Uma das medidas recentemente adotadas é a criação do Prêmio Nacional da Biodiversidade para as instituições nacionais que promovam melhorias no estado de conservação das espécies ameaçadas, e a criação de uma força-tarefa para o combate à caça de fauna ameaçada, a ser realizada pelo ICMBio, Ibama, Polícia Federal, estados e municípios.

Reflita

Somente a implantação de Unidades de Conservação já são suficientes para a eficácia da conservação? Te convido, aluno(a), a assistir este documentário que retrata o outro lado da comunidade entorno das UCs e como uma gestão participativa é importante para o sucesso da preservação destas áreas. Link: www.youtube.com.

Atividades

O Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade Biológica Brasileira (PROBIO) realizou uma ampla consulta de benefícios da biodiversidade na Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica e Campos Sulinos, e na Zona Costeira e Marinha com o objetivo de listar áreas prioritárias para a conservação, uso sustentável e repartição de benefícios da biodiversidade brasileira. Como as áreas indicadas foram classificadas, para estabelecer a urgência das ações?

- A metodologia usada foi de levantar exclusivamente as unidades de conservação atuais, e analisar a situação de degradação ambiental, classificando em pouca, média, grave e extremamente afetada.

Durante o levantamento, foi priorizado a inclusão de novas áreas. Esta classificação não existe.

- As áreas foram identificadas de acordo com as características de cada bioma, e o grau de importância de sua biodiversidade, sendo classificada em extremamente alta, muito alta, alta e insuficientemente conhecida.

As áreas identificadas separadamente por biomas analisando o grau de importância de sua biodiversidade.

- Os critérios foram elaborados a partir do mapa “Áreas Prioritárias para a Conservação, Utilização Sustentável e Repartição de Benefícios da Biodiversidade Brasileira” a partir da Portaria do MMA nº 126/04.

O mapa de áreas prioritárias para a conservação foi elaborado após o levantamento e estudo das áreas. Esta portaria foi publicada após o estudo.

- Considerando os critérios: 1) a criação de áreas protegidas, (sempre que recomendada), considerada como ação prioritária; 2) recuperação de áreas degradadas ou manejo de bacias hidrográficas (foram priorizadas em relação às ações amplas), como realização de inventários biológicos, fiscalização e educação ambiental.

Estes critérios foram utilizados para as ações e não para a identificação das áreas.

- Classificadas de acordo com o tipo de ações, sendo: 1) Ações de conservação; 2) Ações de manejo; 3) Ações de pesquisa; e 4) Ações institucionais.

Esta classificação de ações foi adotada após a identificação das prioridades de conservação nas áreas relevantes para a biodiversidade.