Unidade I Introdução às artes plásticas: leitura e releitura das obras de arte nas diversas instâncias sociais Rui Bragado Sousa

Existe um conceito único para definir arte? Qual a relação da arte (assim como da cultura ou da religião) com determinado período histórico ou determinada civilização? Seria a arte o “reflexo social e o estilo de um sistema de representação” (HAUSER); ou como “expressão da personalidade do artista” (GOMBRICH); ou ainda a expressão do temperamento nacional, individual ou de uma época (WÖLLFLIN)? Questões desafiadoras propostas por Elaine Caramela (1998, p. 17) que, longe de terem respostas objetivas, apenas nos mostram os desafios e a complexidade do conceito e do ensino de Arte.

Seguindo essa linha teórica e metodológica, a Unidade I busca os “rastros da arte” na história da humanidade enquanto civilização. Compreender a definição etimológica e conceitual de “arte” é didaticamente importante no início do trabalho, para que a seguir possamos aplicá-la na prática, isto é, no ensino de arte, seja no nível fundamental, médio ou superior.

O leitor não deve apreender o conteúdo da primeira unidade como excessivamente teórico, pois a arte (assim como todas as esferas culturais, também chamadas superestruturas) possui uma raiz material, mundana. No mesmo sentido, não deve analisar o objeto como predominantemente prático, usual, utilitarista, pois a arte (assim como as formas materiais, também chamadas de infraestrutura) também sofre influência das ideias, que, por ventura, possuem relativa autonomia quanto às transformações materiais. Resumindo, enfim, trata-se de um conceito dialético, que compreenderemos melhor no decorrer da leitura.

Arte: definições conceituais e análise histórica

Definir conceitualmente o objeto “arte” talvez seja uma das tarefas mais complexas, comparadas à definição de cultura ou linguagem, por exemplo. Não se sabe em que momento histórico os conceitos nasceram ou em quais circunstâncias. Mas sabe-se que estão interligados e relacionados entre si, como partes de formas de expressão, significantes e significados humanos. Logo na introdução de sua “História da arte”, Gombrich afirma que “nada existe realmente que se possa dar o nome de Arte. Existem somente artistas”. A arte constitui, dentro desse parâmetro, assim como a cultura, o sinônimo e a antítese da civilização.

Mesmo ignorando o marco inicial do nascimento das artes plásticas, conhece-se, porém, as motivações que levaram o homem a criar a arte. São diversos os intelectuais e especialistas na temática que a relacionam com a religião. “Nos primórdios, pinturas e estatuas eram usadas para realizar trabalhos de magia”, afirma Gombrich (2015, p. 40). Uma pintura rupestre do período paleolítico é descrito como “um instrumento de magia”, pelo crítico Walter Benjamin, pois as primeiras manifestações de artes surgiram primeiro como um ritual mágico, depois religioso (BENJAMIN, 1994, p. 173). De acordo com Nunes, a arte é o “foco de convergência de valores religiosos, éticos, sociais e políticos, a Arte vincula-se à religião, à moral, e à sociedade como um todo” (2011, p. 15).

De acordo com as definições de Alfredo Bosi, a arte constitui e corresponde a três aspectos intrínsecos ao ser humano: fazer, conhecer e exprimir. A arte indica fazer, pois transforma a matéria-prima, fornecida pela natureza, em objetos. A arte enquanto “fazer” vale para a pintura e a escultura, mas é na arquitetura que está seu verdadeiro ser, afinal o instinto de morar é um dos mais elementares do homem, assim como a fome. Note-se que a definição triangular da arte enquanto “ação” (fazer, conhecer, exprimir) é semelhante às teses da especialista Ana Mae Barbosa, produção esta que será analisada na segunda unidade, referente ao ensino de arte. Os dois especialistas, Barbosa e Bosi, desenvolveram trabalhos conjuntos, contribuindo para a elaboração dos PCNs, Parâmetros Curriculares Nacionais de arte.

A arte é uma produção; logo, supõe trabalho. Movimento que arranca o ser do não ser, a forma do amorfo, o ato da potência, o cosmos do caos. Techné chamavam-na os gregos: modo exato de perfazer uma tarefa, antecedente de todas as técnicas dos nossos dias .(BOSI, 1985, p. 14)

É de Alfredo Bosi também a definição etimológica da palavra arte. Seu significado deve ser buscado na formação da palavra latina ars, que significa “a ação de fazer junturas entre as partes de um todo”. Da mesma forma, a arte enquanto “conhecer” revela o saber do artista na transformação de matérias-primas em objetos. Nessa definição etimológica, tanto no inglês quanto no alemão, no latim e no grego antigo, a palavra arte indica conhecer ou saber, uma vez que “A linguística indo-europeia apurou que o termo alemão para arte, Kunst, partilha com o inglês Know, com o latim congnosco e com o grego gignosco (= eu conheço) a raiz gno, que indica a ideia geral de saber, teórico ou prático” (BOSI, 1985, p. 26-27).

É possível ainda estabelecer conexões e paralelos entre o conceito de arte, com trabalho e cultura. Afinal, o trabalho – assim como a arte – é o processo de transformação de bens materiais em bens culturais, é toda ação humana consciente que modifica a natureza. A origem da palavra “cultura”, do latim culter, designa a relha de um arado, deriva de trabalho e agricultura, colheita e cultivo. A raiz latina da palavra cultura é colere, com significado diverso, desde cultivar a adorar e proteger. Também pode significar, via o latim cultus, o termo religioso “culto”. Cultura denotava no início um processo completamente material, o que foi depois metaforicamente transferido para as questões do espírito; da existência rural para a urbana, da criação de porcos a Picasso, do lavrar o solo à divisão do átomo. A construção da cultura está, portanto, desde sua origem epistemológica, relacionada com a natureza e com o trabalho. “A cultura não é uma vaga fantasia da satisfação, mas um conjunto de potenciais produzidos pela história e que trabalham subversivamente dentro dela” (EAGLETON, 2011, p. 39).

Portanto, ainda que seja um termo vago e difuso, as definições conceituais e etimológicas de arte são importantes para que se possa apreender o objeto em análise e melhor aplicá-lo ao ensino. A proposta pedagógica desse texto é justamente esta: aproximar teoria e prática, contemplação e engajamento, verificar a arte tanto como formas de expressão do espírito (contemplativas) quanto em suas formas materialistas (ideológicas).

Quatro teorias sobre a expressão artística de Gombrich

Ernst Gombrich destaca o papel das artes na educação da sociedade no decorrer de quatro períodos históricos (Antiguidade grega, Renascimento, Romantismo e Modernidade). Na Grécia Antiga, o mais importante expoente teórico da arte foi Platão. Seus diálogos em “A República” mostram-se preocupados em escolher a forma adequada de arte (música, poesia), que tivesse efeito benéfico sobre as emoções. Platão condenou alguns instrumentos e certo estilo musical pela influência nociva que exerciam sobre a sociedade.

No entanto a música não era a única das artes a qual se atribuíam propriedades mágicas sobre as emoções. A oratória, a eloquência, a arte de narrar, enfim, eram formas artísticas privilegiadas. Mas a mais famosa aplicação do que Gombrich denomina de teoria “mágico-médica” da expressão artística na Antiguidade se encontra na “Poética”, de Aristóteles. Gombrich refere-se à descrição dos efeitos da arte dramática, que Aristóteles denomina como Catarsis. Trata-se de um termo médico que pode significar “purificação”; e aquilo que deveria ser purificado, segundo Aristóteles, seriam as paixões.

Nesse sentido é que Gombrich afirma que uma pintura de Apeles ou uma escultura de Praxíteles conservavam ainda laços de união entre os efeitos da magia e o irresistível poder dos artistas. Gombrich enfatiza que não existem civilizações ou tradição alguma em que essa crença não se manifeste em imagens realizadas com fins religiosos ou supersticiosos. Portanto, há semelhança entre a teoria “mágico-médica” da arte na Antiguidade e os efeitos dos feitiços e elixires.

No Renascimento, sempre de acordo com as definições de Gombrich, predomina o Drama. A concepção dramática (em Shakespeare, sobretudo) predomina na arte e na crítica artística até o século XVIII, quando sofre uma importante alteração relacionada com o Romantismo. Segundo as definições de Michael Löwy e Robert Sayre, em “Revolta e Melancolia”, o romantismo extrapola a literatura, trata-se de um movimento que se opõe à civilização engendrada pela Revolução Industrial e o valor de mercadoria que em tudo lhe é análogo. O Romantismo não significa, ou não deve ser entendido como “reação política” (Chateubriand) ou “medievalismo alemão patriótico”, nem como “escola literária”. O que o romantismo de Goethe, Schiller, Kant, Fichte e a Revolução Francesa têm em comum é que todos eles são antifilisteus, expressão que designa, na linguagem cultural do século XIX, a estreiteza, a mesquinharia e a vulgaridade burguesas (LÖWY; SAYRE, 2015).

Predomina, assim, no Romantismo a “teoria dos sentimentos” (Goethe, Wordsworth), a arte como uma comunicação de emoções. Pois “uma obra de arte executada sem sentimentos, de uma forma fria, é uma verdadeira fraude; algo desonesto e imoral, como um poeta que escreve sobre o amor e não o sentisse em seu coração estaria enganando seus leitores” (GOMBRICH, s/d, p. 7).

A partir dessa retrospectiva histórica cronológica, Gombrich esboça a solução de seu problema da arte, sua teoria sobre a expressão artística, que ele denomina como “a teoria da mente coletiva”. Na arte dos períodos anteriormente analisados, o estilo do antigo Egito, dos gregos, do gótico no medievo, foi considerado como produto do Zeitgeist – o espírito de cada época – dos egípcios, dos gregos e da Idade Média cristã. Sendo que os artistas, mesmo que representando sua própria interioridade, expressavam e revelavam a essência de sua nação e de sua época.

O que se pode apreender das definições de Gombrich é que a arte possui um viés individual do artista – a teoria das emoções –, mas isso não significa que as artes não possam ser analisadas enquanto manifestações coletivas e sociais também. Afinal, o próprio artista está inserido em um contexto temporal e espacial que moldam sua visão de mundo, exprimindo por meio da arte suas emoções e o espírito de cada época.

114 Arte: definições conceituais e análise histórica

Atividades

Logo no início da primeira Unidade de nosso livro, alertamos para a dificuldade de uma definição conceitual para “arte”. Vários historiadores, estudiosos, em geral, e artistas se empenharam em escrever e refletir sobre essa importante questão. Entre eles, o(a) autor(a) da frase destacada a seguir: “Nada existe realmente que se possa dar o nome de Arte. Existem somente artistas”.

Assinale a alternativa que corresponde ao nome de seu(sua) autor(a):

- Walter Benjamim.

A citação não é de Walter Benjamin.

- Ernst Gombrich.

A citação é de Ernst Gombrich (2015, p. 15).

- Alfredo Bosi.

A citação não é de Alfredo Bosi.

- Ana Mae Barbosa.

A citação não é de Ana Mae Barbosa.

- Marcel Duchamp.

A citação não é de Marcel Duchamp.

Atividades

Alfredo Bosi é um importante historiador brasileiro e membro da Academia Brasileira de Letras. Durante sua carreira, Bosi escreveu, também, vários textos e ensaios sobre arte e cultura. De acordo com suas definições, a arte constitui e corresponde a aspectos intrínsecos ao ser humano. Quais aspectos seriam esses? Assinale a alternativa correta:

- Refletir e conceber.

Não se trata desses verbos.

- Analisar e produzir.

Não se trata desses verbos.

- Fazer, conhecer e exprimir.

São esses verbos que indicam o processo artístico para Bosi.

- Dialogar e interrogar.

Não se trata desses verbos.

- Interrogar, conceber e admirar.

Não se trata desses verbos.

Atividades

Conforme estudamos na Unidade I, é possível estabelecermos conexões e paralelos entre o conceito de arte, trabalho e cultura. Identifique a alternativa incorreta.

- A raiz latina da palavra cultura é colere e pode adquirir significados diversos, como cultivar, adorar e proteger.

Segundo as definições de Terry Eagleton em “A ideia de cultura”.

- A palavra “cultura” denotava, no início, um processo completamente material, o que foi depois, metaforicamente, transferido para as questões do espírito.

Segundo as definições de Terry Eagleton em “A ideia de cultura”.

- A construção da cultura está, desde sua origem epistemológica, relacionada com a natureza e com o trabalho.

Segundo as definições de Terry Eagleton em “A ideia de cultura”.

- A construção da cultura não está relacionada com a natureza e com o trabalho.

Ela está relacionada com a natureza e trabalho.

Atividades

De acordo com Ernst Gombrich, quem pode ser considerado o mais importante expoente teórico da arte na Grécia Antiga? Assinale a alternativa correta:

- Sócrates.

Sócrates não é citado pelo autor.

- Aristóteles.

Aristóteles é citado por Gombrich, mas não como “o mais importante”.

- Platão.

Segundo Gombrich, Platão é o teórico mais importante da arte.

- Crátyilo.

Crátyilo não é citado pelo autor.

- Heródoto.

Heródoto é historiador da Grécia Antiga, mas não da arte.

Atividades

Assinale com a alternativa que corresponde ao nome do(a) teórico(a) que apreendeu - como poucos(as) intelectuais do século XX - as alterações estéticas da arte relacionada à produção técnica industrial, em outras palavras, a obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica:

- Walter Benjamin.

O clássico “A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica” é um ícone na teoria estética.

- Terry Eagleton.

Não se trata desse autor.

- Hannah Arendt.

Não se trata dessa autora.

- Antonio Gramsci.

Não se trata desse autor.

- Karl Marx.

Não se trata desse autor.

A obra de arte na modernidade: na era de sua reprodução técnica

Para abordar a temática de arte na modernidade, torna-se imprescindível analisar alguns conceitos do crítico Walter Benjamin (Figura 1,1), pois ele apreendeu como poucos intelectuais do século XX as alterações estéticas da arte relacionadas à produção técnica industrial: a obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica.

112 Walter Benjamin, em 1928. Fonte: Wikimedia.

O ensaio de Benjamin intitulado “A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica” foi definido por seu próprio autor como a primeira análise da arte estritamente materialista. O teor materialista dessa obra é perceptível logo no segundo parágrafo, quando seu autor afirma que a superestrutura se modifica mais lentamente que a base econômica, sendo assim, “as mudanças ocorridas nas condições de produção precisariam de mais de meio século para refletir-se em todos os setores da cultura” (BENJAMIN, 1994, p. 165). O que não significa que essa passagem deva ser compreendida mecanicamente como determinismo. Na sequência, há uma advertência de que os conceitos empregados no ensaio não são “de modo algum” apropriáveis pelo fascismo. Pelo contrário, podem ser utilizados para a formação de exigências revolucionárias na política artística.

Os subtítulos “Reprodução técnica” e “Autenticidade” examinam a discrepância entre os novos meios de reprodução modernos (xilogravura, litografia, fotografia e o mais densamente analisado, o cinema) com as formas artísticas pré-capitalistas, as gregas, sobretudo. A reprodução técnica desvaloriza o conteúdo da obra de arte, o que ele chama de “aqui e agora” (Jetztzeit), sua autenticidade. A autenticidade “de uma coisa é a quintessência de tudo o que foi transmitido pela tradição, a partir de sua origem, desde sua duração material até o seu testemunho histórico” (BENJAMIN, 1994, p. 168). De acordo com Benjamin, as mais antigas obras de arte surgiram sempre a serviço de um ritual, primeiro mágico e depois religioso, pois “o valor de uma obra de arte ‘autêntica’ tem sempre um fundamento teológico”. No momento em que a arte perde sua autenticidade, toda a função social da arte se transforma, “em vez de fundar-se no ritual, ela passa a fundar-se em outra práxis: a política” (BENJAMIN, 1994, p. 172).

Essa transformação estética da arte e da própria percepção, que difere das formas anteriores ao capitalismo, em que a técnica se fundia inteiramente com o ritual, isto é, com o teológico, é inteiramente oposta àquela conjuntura [1935-36] de ascensão do fascismo, em que a técnica é emancipada desse ritual, transposta para o terreno do político apenas, ou seja, ao profano. O declínio perceptivo contemporâneo é associado ao conceito de “perda da aura”. “O que se atrofia na era da reprodutibilidade técnica da obra de arte é sua aura”, pois “a técnica de reprodução destaca do domínio da tradição o objeto reproduzido” (BENJAMIN, 1994, p. 168).

O conceito de aura ou “perda da aura” é um dos elementos sublimes e complexos em Walter Benjamin. Segundo a leitura de Jeanne Marie Gagnebin (2009, p. 39), aura está relacionada à perda da auréola ou do halo presente em Baudelaire no “Spleen de Paris”. Já para Olgária Matos (2010, p. 91-96-152), esse fenômeno é fruto direto e teológico dos conceitos marxistas de fetichismo da mercadoria e alienação do trabalhador, pois não se tem mais relação com a tradição “e a aura se enraíza na tradição”, ela completa. Vale lembrar a frase clássica de Marx nos Manuscritos econômico-filosóficos: “A desvalorização do mundo humano aumenta em proporção direta com a valorização do mundo das coisas”.

Se há a possibilidade de esboçar uma hipótese pessoal sobre o conceito de aura, diria que ele tem relação com a tradição das sociedades artesanais, do trabalho dos mestres de ofício, do camponês, do marinheiro (ver o ensaio “O narrador”), que possuíam contato direto com a mercadoria que produziam; seu trabalho não lhes era alienado, logo a percepção teoricamente estaria relacionada à tradição e não à técnica. A descrição da aura surge pela primeira vez em 1930 e é detalhada:

Primeiro, a ausência da aura manifesta-se em todas as coisas, e não apenas em algumas, como em geral se pensa. Segundo, a aura transforma-se totalmente com cada movimento do objeto dessa aura. Terceiro, a aura de modo alguma é aquele feixe mágico e impecável de luz espiritual que aparece nas imagens da literatura mística vulgar. Pelo contrário, o que caracteriza a aura é o ornamento, um envolvimento ornamental no qual a coisa ou o ser estão mergulhados como num estojo. Talvez nada dê uma ideia tão autêntica da aura como os quadros tardios de van Gogh, nos quais – poderiam descrever-se assim esses quadros – a aura é parte integrante da pintura de todos os objetos .(BENJAMIN, 2013, p. 157)

Todavia, relacionado à arte, o conceito de aura visa estabelecer a distinção entre a reprodução tradicional da obra de arte e sua reprodução técnica. É no “aqui-e-agora” do original que consiste sua autenticidade, originalidade e inacessibilidade. É relevante explicitar que a teologia é um dos pilares do pensamento benjaminiano (aura, culto, messias), mas surgem de forma escondida, quase evanescente na maioria de suas obras.

Benjamin exige da arte uma tarefa difícil: desfazer a alienação do sensório corporal, restaurar a força instintiva dos sentidos corporais humanos em prol da autopreservação da humanidade e fazê-lo não evitando as novas tecnologias, mas perpassando-as. O grande mérito de Banjamim foi descobrir a tese segundo a qual, graças à sua reprodução técnica na era industrial, a obra de arte teria recebido um novo status, abalando assim os fundamentos da estética tradicional. A arte na modernidade não se fundamenta mais na práxis mágico-religiosa – como na antiguidade –, ou na sacralidade – como no medievo –, mas sim na práxis política. Resiste aí a grande mudança qualitativa da arte Pós-Revolução Industrial: a arte como valor individual e monetarizado. A crítica ao consumo individual das obras de arte, à indústria cultural de forma geral, foi densamente descrita por Adorno e Horkheimer em “Dialética do esclarecimento” e pelos teóricos da Escola de Frankfurt (BENJAMIN et al., 2012).

124 Quatro teorias sobre a expressão artística, de Gombrich

Surrealismo: último instantâneo da inteligência moderna

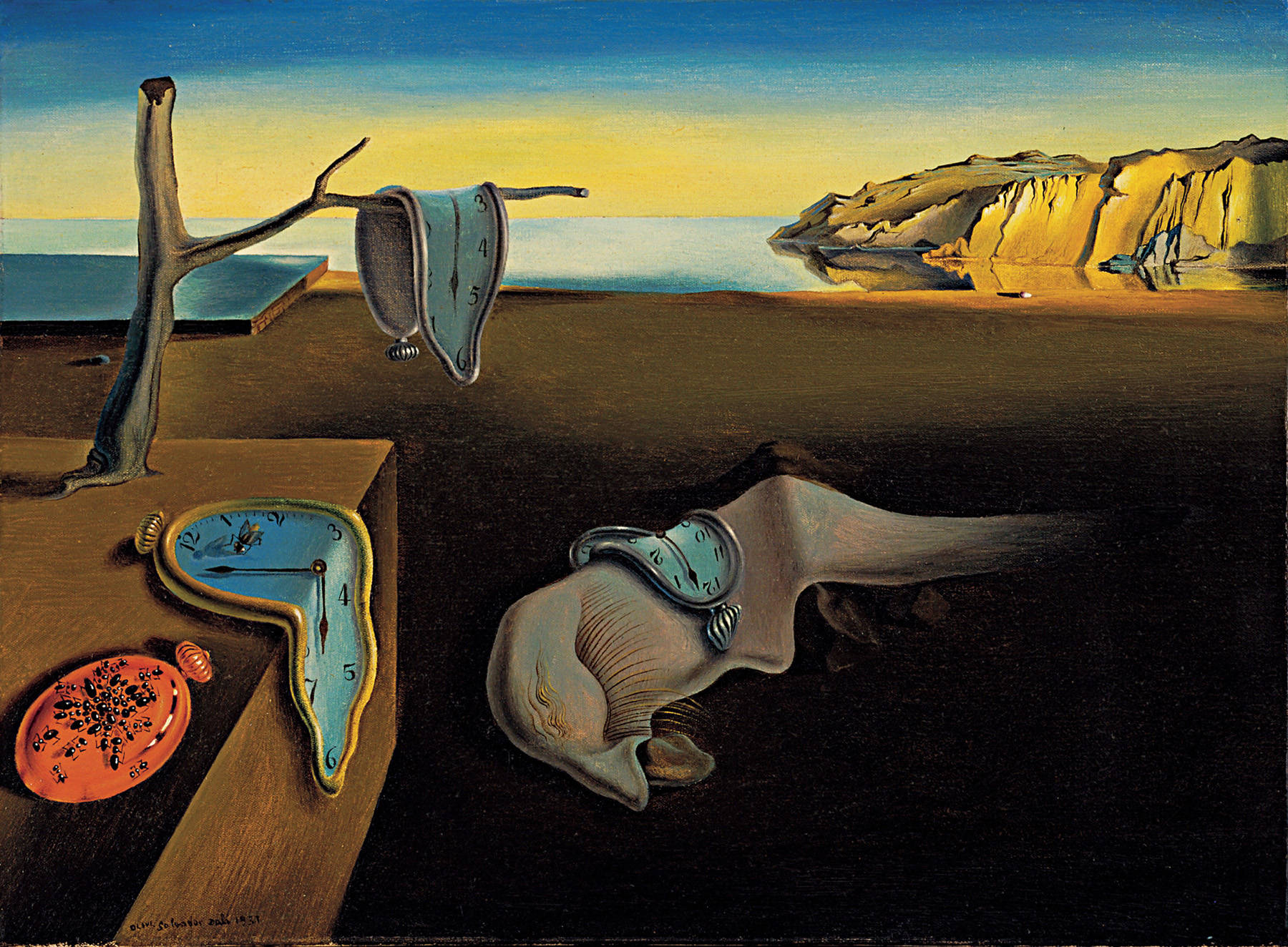

O motivo de selecionarmos o Surrealismo como vanguarda, tendência e escola artística, entre tantas outras (realismo, expressionismo, dadaísmo, abstracionismo), deve-se ao seu impacto intelectual que teve desde suas origens em diversas esferas das artes plásticas (pintura, literatura, escultura, cinema) e ainda se faz uma escola necessária na atualidade (Figura 1.2).

Michael Löwy define o Surrealismo como um movimento de revolta do espírito e uma tentativa eminentemente subversiva de reencantamento do mundo, isto é, de restabelecer, no coração da vida humana, os momentos ‘encantados’ apagados pela civilização burguesa: a poesia, a paixão, o amor-louco, a imaginação, a magia, o mito, o maravilhoso, o sonho, a revolta, a utopia. Ou, dito de outra maneira, um protesto contra a “racionalidade ilimitada, o espírito mercantilista, a lógica mesquinha, o realismo rasteiro de nossa sociedade capitalista” (LÖWY, 2002, p. 9). O Surrealismo representa algo como um “martelo encantado”, capaz de romper as grades para ter acesso à liberdade. Um martelo voltado para o inconsciente, para os sonhos (acordados), em cujo motor dialético reside o pessimismo cultural.

A resignação fatalista ou o Kulturpessimismus intelectual deve dar lugar a um pessimismo a serviço da emancipação, sobretudo antiprogressista. O otimismo liberal-burguês, ou social democrático, cujo programa não é senão continuum temporal linear, deve ceder ao pessimismo de convergência entre surrealismo e comunismo. Walter Benjamin tomou emprestado o conceito de “organização do pessimismo” em La Révolution et les Intellectuels, de Pierre Naville. Naville, então redator da revista La Révolution Surréaliste, dizia ser o pessimismo “a fonte do método revolucionário de Marx”; único meio de “escapar às nulidades e às desventuras de uma época de compromisso” (LÖWY, 2002, p. 49, 64).

Esse pessimismo não quer dizer, é mais que evidente, aceitação resignada do pior: significa que não confiamos no “curso natural da história”, que nos preparamos para nadar na contracorrente, sem certeza de vitória. Não é a crença teleológica em um triunfo rápido e certo que motiva o revolucionário, mas a convicção profundamente enraizada de que não se pode viver como um ser humano digno desse nome sem combater com pertinácia e vontade inabalável a ordem estabelecida (LÖWY, 2002, p. 16). Pessimismo com engajamento, confiança desconfiada no progresso e na cultura. A cultura, bem entendida, é tanto o sinônimo quanto a antítese da civilização. “Não há documento de cultura que não seja também um documento de barbárie”, lembra-nos Walter Benjamin (2012, p. 137).

Não por acaso, o ensaio de Benjamin sobre os surrealistas chama-se, sugestivamente, “O Surrealismo: o último instantâneo da inteligência europeia”. Para romper com a reificação do moderno trabalhador industrial, com a crença ilimitada no progresso da técnica, com a concepção de tempo linear, homogêneo e vazio, torna-se necessário “mobilizar para a revolução as energias da embriaguês” (BENJAMIN, 1994, p. 32). No mesmo sentido, o conjunto de ensaios surrealistas sobre o Surrealismo, de Michael Löwy, é intitulado “A estrela da manhã”, pois o Surrealismo é como um astrolábio que permite ao viajante (muitas vezes à deriva) guiar seus caminhos pelas estrelas. A “estrela da manhã” representa ainda, segundo Andre Breton – um dos fundadores do Surrealismo –, uma imagem alegórica da insubmissão. Essa imagem nos ensina, diz Breton, que “é a revolta, e somente a revolta que é criadora de luz. E esta luz não pode ser conhecida senão por três vias: a poesia, a liberdade e o amor” (apud LÖWY, 2002, p. 27).

O Surrealismo esteve presente na pintura (Salvador Dali, Picasso), no cinema (Bruñuel), na literatura (Naville, Aragon), influenciando toda uma geração de intelectuais das décadas de 1920 e 1930. Talvez seja o sinônimo de resistência às forças conservadoras do fascismo e do nazismo, mas conserva ainda toda sua inquietude e radicalidade originais.

134 A obra de arte na modernidade: na era de sua reprodução técnica

A Arte como Ideologia: o problema da infraestrutura e da superestrutura

Todo esforço de análise de uma obra de arte será em vão se o seu conteúdo histórico sóbrio não se tornar objeto de “um conhecimento dialético”, adverte o crítico Walter Benjamin (2012, p. 130). A arte é, em todos os seus aspectos essenciais, o revestimento idealizado da situação social. Pois há uma lei eterna segundo a qual toda situação política e social dominante tem tendência a idealizar-se, para desse modo legitimar moralmente a sua existência (BENJAMIN, 2012, p. 155).

Lev. S. Vygotosky, em “Psicologia da arte”, pondera que a arte, de modo algum, pode ser reduzida a uma forma simples e unívoca de reflexo das condições econômicas. No dizer de Marx: “certos períodos de seu florescimento não estão absolutamente em consonância com o desenvolvimento geral da sociedade”. Todavia, como psicanalista marxista, o autor descreve a arte como tal – como tendência definida, como soma de obras concluídas – é ideologia como qualquer outra ideologia (VYGOTSKY, 1999, p. 24).

Essa problemática ficou evidente na década de 1950, com a publicação de “História social da arte e da literatura”, de Arnold Hauser. Ao propor que as formas artísticas resultam de um contexto social e material, ele enfrentou a resistência do meio acadêmico idealista tradicional.

Seguramente, uma das questões mais discutidas no terreno da cultura é o debate entre a base econômica ou infraestrutura, e as esferas culturais ou superestruturas. O suposto “determinismo econômico” inibe a crítica da arte por meio do marxismo como método. O que se pretende neste tópico é demonstrar justamente o inverso, que o Materialismo Dialético é um método eficaz e historicamente coerente para se pensar a arte e a cultura.

É certo, porém, que alguns dos epígonos de Marx contribuíram negativamente para conceitualização de um “materialismo mecânico” e não dialético, ou marxismo vulgar. Notoriamente, Karl Kautsky e alguns autores ligados a Segunda e Terceira Internacional reduziram as formas culturais a meros reflexos determinados pela base econômica. Processo semelhante ocorre com Louis Althusser e o Estruturalismo da década de 1950, duramente criticados por Edward Thompson em “A miséria da teoria”.

Muitos pensadores dialéticos se debruçaram sobre essa espinhosa questão: o mundo material ou o mundo das ideias? Idealismo ou Materialismo? Mesmo Max Weber, crítico do “ingênuo” materialismo, parece fazer mais referência a Kautsky do que ao próprio Marx. Autores como György Lukács e Lucien Goldmann preferem usar o termo “dialética da totalidade” em vez de “reflexo” ou “determinismo econômico”, em que as esferas econômicas e culturais se influenciam mutuamente, embora de forma desigual. Ernst Bloch (2006), na famosa obra “O princípio esperança”, insiste que as variáveis das condições socioeconômicas não restringem a expressão real da questão ao interesse econômico, ao velho debate da base e superestrutura; o fator econômico não é o único, mas o fundamental, nunca determinante, embora condicionante.

Raymond Williams (2009), em “Cultura e Materialismo”, também tentou elucidar o problema insistindo que a fórmula herdada de base e superestrutura tornou as explicações marxistas da literatura e do pensamento muitas vezes fracas na prática. A base econômica determinaria as relações sociais que determinariam a consciência que, por sua vez, determinaria as ideias e as obras. O autor não aceita a fórmula e a vê como algo “essencialmente burguês e utilitarista”, substituindo-a com a ideia mais ativa de um campo de forças “mutuamente determinantes, embora desiguais” (2009, p. 28). Willians vê o determinismo, seguindo Lukács, como uma característica específica da sociedade capitalista, em que a economia penetra inteiramente em todos os outros tipos de vida e de consciência – e não como um conceito marxista.

Walter Benjamin também não se furtou ao debate entre a base econômica (infraestrutura) e os níveis de cultura (ou superestrutura): “Marx expõe a correlação causal entre economia e cultura. O que importa, aqui, é a correlação expressiva. Trata-se não de apresentar a gênese econômica da cultura, mas a expressão da economia na cultura” (BENJAMIN, 2012, p. 146). No ensaio sobre “Eduard Fuchs, colecionador e historiador”, um dos trabalhos em que o materialismo ortodoxo é mais evidente, diz Benjamin (2012, p. 146):

Sabemos que Marx nunca se pronunciou em pormenor sobre o modo como se deve entender a relação entre base e superestrutura em casos particulares. O que sabemos é que ele pensava numa série de mediações, ou transmissões, que se ativam entre as condições materiais de produção e os domínios mais distantes da superestrutura, nos quais se inclui a arte.

Benjamin conhecia as cartas de Friedrich Engels que visavam elucidar a questão, nas quais insistia em formas de dependência causal de influência mútua, em que as esferas da cultura possuem relativa autonomia quanto à base, sendo que a teologia e a filosofia são as esferas que flutuam mais alto. O que importa, portanto, em se tratando de arte ou cultura, é apreender não gênese econômica da arte, mas a expressão da economia na cultura, como pontuou Walter Benjamin.

A Estética, uma das ferramentas ou disciplinas da filosofia, permite compreender melhor a arte em seu sentido dialético e não mecânico, determinista. Etimologicamente, estética (do grego Aisthitikos) designa o que é “percebido pela sensação”. Aisthisis é a experiência sensorial da percepção. Contudo, o campo original da estética não é a arte, mas a realidade: a natureza material, corpórea. Segundo as definições de Terry Eagleton, “a estética nasce como um discurso do corpo”. Ela é uma forma de cognição obtida por meio do paladar, do tato, da audição, da visão e do olfato: de todo o sensório corporal. A estética tem pouco a ver com a trindade filosófica formada por Arte, Beleza e Verdade. Na era moderna, porém, o termo “estética” sofreu uma inversão de sentido e passou a ser aplicado predominantemente à arte, às formas culturais e não à experiência sensorial; ao imaginário, não ao empírico; ao ilusório, não ao real (BENJAMIN et al., 2012, p. 157-158).

Reflita

“Um artista é alguém que produz coisas que as pessoas não precisam ter.” (Andy Warhol)

Fique por dentro

O documentário “Arquitetura da destruição”, produzido e dirigido pelo cineasta sueco Peter Cohen, em 1989, exemplifica o que foi descrito anteriormente na prática. O filme aborda a utilização da arte pelos nazistas enquanto forma daquilo que Benjamin chamou de “estetização da política”, de embelezamento artificial das práticas nazistas. Como um arquiteto disposto a “embelezar o mundo”, Hitler ambicionava reconstruir a sociedade alemã sob o ponto de vista estético e de propaganda.

144 Surrealismo: último instantâneo da inteligência moderna

Atividades

Assinale a alternativa com o nome do movimento artístico que influenciou toda uma geração de intelectuais das décadas de 1920 e 1930, e está presente nas pinturas de Salvador Dalí, nos filmes de Luis Buñuel e na literatura de Louis Aragon e Pierre Naville:

- Cubismo.

Cubismo é relevante como escola, mas não tem influência com todos os artistas citados.

- Expressionismo abstrato.

Expressionismo é relevante como escola, mas não tem influência com todos os artistas citados.

- Construtivismo.

Construtivismo é relevante como escola, mas não tem influência com todos os artistas citados.

- Surrealismo.

O Surrealismo marcou profundamente a geração das décadas de 1920 e 1930, e todos os autores citados.

- Fauvismo.

Fauvismo não influenciou os autores citados.

Atividades

Na Unidade I de nosso livro, abordamos também o conceito de Estética. Identifique a alternativa incorreta:

- Etimologicamente, a palavra “estética” provém do termo grego Aisthitikos e designa o que é “percebido pela sensação”.

Segundo as definições de Terry Eagleton.

- A Estética é uma das ferramentas ou disciplinas da filosofia que permite compreender melhor a arte em seu sentido dialético, e não determinista.

Segundo as definições de Terry Eagleton.

- Segundo as definições de Walter Benjamin na obra A ideia de cultura, “a estética nasce como um discurso do corpo”.

“A ideia de cultura” é obra de Terry Eagleton, e não de Benjamin.

- Na era moderna, o termo “estética” sofreu uma inversão de sentido e passou a ser aplicado, predominantemente, à arte e às formas culturais e não à experiência sensorial.

Segundo as definições de Terry Eagleton.

Atividades

Podemos afirmar que houve uma grande mudança no campo da arte após a Revolução Industrial. Nessa direção, foram vários os estudiosos que descreveram e teceram críticas severas ao consumo individual das obras de arte (e à indústria cultural de forma geral). Identifique as alternativas corretas:

- Theodor Adorno.

Trata-se dos autores de “Dialética do esclarecimento”, líderes da Escola de Frankfurt.

- Eric Hobsbawm.

Não se trata desse historiador.

- Hannah Arendt.

Apensar de estar ligada ao Instituto de Pesquisa Social (Escola de Frankfurt), o texto não faz referência a essa autora.

- Max Horkheimer.

Trata-se dos autores de “Dialética do esclarecimento”, líderes da Escola de Frankfurt.

Atividades

Ernst Gombrich destaca o papel das artes na educação da sociedade no decorrer de quatro períodos históricos. Em qual desses períodos, segundo o historiador, predomina o drama? Assinale a alternativa correta:

- Romantismo.

No Romantismo, predomina a teoria dos sentimentos.

- Renascimento.

O Drama predominou no Renascimento, sobretudo em Shakespeare.

- Modernidade.

Na modernidade, predominam outros gêneros.

- Antiguidade grega.

Na Antiguidade, predomina a teoria “Médico-mágica”.

- Pós-modernidade.

Gombrich não aborda o período pós-moderno.

Atividades

O ensaio intitulado “A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica” foi definido por seu(sua) autor(a) como a “primeira análise da arte estritamente materialista”. Conforme estudamos, o teor materialista de tal obra é perceptível, quando seu(sua) autor(a) afirma que a superestrutura se modifica mais lentamente que a base econômica, sendo assim, “as mudanças ocorridas nas condições de produção precisariam de mais de meio século para refletir-se em todos os setores da cultura”. De quem estamos falando? Assinale a alternativa correta:

- Alfredo Bosi.

Bosi define a etimologia da arte.

- Ana Mae Barbosa.

Barbosa contribui com a “Abordagem triangular” da arte no ensino.

- Ernst Gombrich.

Gombrich faz uma revisão histórica da arte e suas definições.

- Karl Marx.

Marx analisa a arte apenas de passagem.

- e. Walter Benjamin.

Benjamin é pioneiro na análise das transformações oriundas da reprodução técnica da arte.